- Accueil

- Blog

Blog

Noël, autrefois une fête religieuse, est devenu une célébration presque exclusivement commerciale pour ne pas dire une véritable bacchanale de la consommation. Le grand promoteur de cette fête est le père Noël, dieu du commerce.

Le Père Noël aurait apparemment vu le jour en Allemagne. Un Allemand qui aurait transité par les Pays-Bas, aurait exporté Sinter Klaas aux États-Unis, dès le XVIIe siècle, où il est devenu Santa Claus.

Sinter Klaas c’est évidemment saint Nicolas, personnage apparemment né à Patara en Asie Mineure entre 250 et 270 après J-C. Il serait mort le 6 décembre, en 345 ou en 352 dans la ville portuaire de Myre en Asie Mineure. C'est l'un des saints les plus populaires en Grèce et dans l'Eglise latine. Évêque de Myre au IVe siècle, sa vie et ses actes sont entourés de légendes.

Sinter Klaas c’est évidemment saint Nicolas, personnage apparemment né à Patara en Asie Mineure entre 250 et 270 après J-C. Il serait mort le 6 décembre, en 345 ou en 352 dans la ville portuaire de Myre en Asie Mineure. C'est l'un des saints les plus populaires en Grèce et dans l'Eglise latine. Évêque de Myre au IVe siècle, sa vie et ses actes sont entourés de légendes.

La légende de saint Nicolas veut que le saint ait ressuscité trois petits enfants qui étaient venus demander l'hospitalité à un boucher. Celui-ci les accueillit et profita de leur sommeil pour les découper en morceaux et les mettre au saloir. Sept ans plus tard, saint Nicolas passant par là demande au boucher de lui servir ce petit salé vieux de sept ans. Terrorisé, le boucher prit la fuite et saint Nicolas fit revenir les enfants à la vie. Cette légende est à l'origine d'une célèbre chansonnette : Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner aux champs...

Depuis le XIIe siècle, on raconte (en France) que saint Nicolas, déguisé, va de maison en maison dans la nuit du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants s'ils ont été obéissants. Les enfants sages reçoivent des cadeaux, des friandises et les méchants reçoivent une trique donnée par le compagnon de saint Nicolas, le père Fouettard (tout vêtu de noir).

Un jour, la société chrétienne a trouvé plus approprié que cette « fête des enfants » soit davantage rapprochée de celle de l'enfant Jésus. Ainsi, dans les familles chrétiennes, saint Nicolas a-t-il désormais fait sa tournée la nuit du 24 décembre.

Le Père Noël en Amérique

En 1821, un pasteur étasunien, Clément Clarke Moore écrit un conte de Noël pour ses enfants dans lequel un personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau tiré par huit rennes. Il l’a fait dodu, jovial et souriant. Il a remplacé la mitre de saint Nicolas par un bonnet, sa crosse par un sucre d'orge et l’a débarrassé du père Fouettard.

Trente-neuf ans plus tard, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste au journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly, revêt Santa Claus d'un costume rouge, garni de fourrure blanche et rehaussé d'un large ceinturon de cuir. Pendant près de 30 ans, Nast illustre au moyen de centaines de dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus.

En 1931, le père Noël prend une toute nouvelle allure dans une image publicitaire diffusée par la compagnie Coca-Cola. Grâce au talent artistique de Haddon Sundblom, le père Noël a désormais une stature humaine, plus accessible, un ventre rebondissant, une figure sympathique, un air jovial et une attitude débonnaire. (À suivre : Le Père Noël au Québec)

Sources :

Warren, Jean-Philippe, Hourra pour Santa Claus, Montréal, Boréal, 2006.

Site Internet Notre famille.com.

L'humour dans la poussière du passé

Pour plusieurs, visiter les églises et les cimetières, fouiller les vieux registres et les armoires à vieilleries n’apparaissent pas réjouissant. Et pourtant... tant dans l’église, au cimetière, dans la nécrologie que dans les vieux registres, l’humour trouve sa place.

Dans certaines églises, chaque station des chemins de croix porte le nom de la personne ou du groupe qui en a fait don. Ainsi, dans l'une d'entre elles, on a rapporté avoir lu : JÉSUS DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS – par les dames de sainte Anne !

La mort n'échappe pas plus à la boutade. Pourquoi dit-on feu untel alors qu'il s'est éteint ?

Et voici, tiré d'une rubrique nécrologique, un point de vue que nous partageons sûrement tous :

Joseph G., mort contre son goût à Ixelles dans sa 52e année.

Dans une rubrique nécrologique du journal Le Droit de 1996 : X « …a quitté ce monde le 13 mars. Qu’il soit décédé avec la promesse que le printemps était à l’horizon, quand il était tout près d’avoir ses 70 ans, est typique de la malchance qu’il a subie pendant tout son vivant. »

Dans un cimetière, on a lu sur une pierre tombale :

Ici repose Joseph A. qui fut un bon époux, un bon père, un bon commerçant. Les voisins sont là pour le dire.

Mais quels voisins ?

Une étonnante épitaphe inscrite sur la pierre tombale d’un certain McCaffery (15/10/1940 – 14/08/1995), située au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section C, lot no 01369) à Montréal :

Free your body and soul

Unfold your powerful wings

Climb up the highest mountains

Kick your feet up in the air

You may now live for ever

Or return to this earth

Unless you feel good where you are

Sous la poussière des vieux registres d’état civil où dans les procès-verbaux de procès oubliés, l'humour est omniprésent. Prenons les noms de famille. Ils révèlent la psychologie de nos ancêtres, railleurs, sans indulgence pour les défauts physiques et moraux, et amateurs de termes crus.

Tartuffe a eu beau dire :

Cacher ce sein que je ne saurais voir

Par de pareils objets les âmes sont blessées

Et cela fait venir de coupables pensées

Les hommes célèbrent depuis longtemps les doux charmes des femmes sous une enveloppe de mots qui cache souvent une délicieuse impudeur. Et n'en doutons pas un instant, les patronymes et les prénoms constituent un vaste répertoire de plaisanteries. La réalité est souvent composée de choses les plus invraisemblables, tellement qu'on a pu justement dire qu'elle dépasse souvent la fiction. En 1759, au cours des mois qui ont précédé l’amère défaite des Franco-Canadiens sur les plaines d'Abraham, le marquis de Montcalm, qui avait bien besoin d'un peu de réconfort et de soutien, fréquentait assidûment une jeune et fraîche personne qui habitait près de sa résidence. Cette gente dame, si attrayante aux yeux du marquis, avait un nom prédestiné : madame de Beaubassin ! Et quel patronyme que celui de mon ancêtre parisienne, Françoise Baiselat : elle a eu trois maris et douze enfants !

De nombreux humoristes ont exploité le comique de la juxtaposition de certains patronymes. Encore une fois, la réalité est encore plus drôle que la fiction. Il y a eu à Gatineau un horloger nommé Cauchon dont l'épouse était née Lebœuf. Mais la palme de la trouvaille la plus singulière revient sûrement à Gabriel Ringlet qui a trouvé le faire-part suivant :...vous êtes priés d'assister aux funérailles de Monsieur Maurice Jésus, époux de Dame Suzanne Dieu.

De nombreux humoristes ont exploité le comique de la juxtaposition de certains patronymes. Encore une fois, la réalité est encore plus drôle que la fiction. Il y a eu à Gatineau un horloger nommé Cauchon dont l'épouse était née Lebœuf. Mais la palme de la trouvaille la plus singulière revient sûrement à Gabriel Ringlet qui a trouvé le faire-part suivant :...vous êtes priés d'assister aux funérailles de Monsieur Maurice Jésus, époux de Dame Suzanne Dieu.

Le généalogiste qui s’intéresse à l’insolite a de quoi se réjouir quotidiennement s’il prête attention aux noms et patronymes qu’il rencontre dans les médias. Par exemple, pendant la fameuse crise du verglas, une certaine madame Lalumière était relationniste à Hydro-Québec. Et « Ninon Ouimet » était une employée de Radio-Canada en 1995, alors qu’au même moment, la Société canadienne des ports comptait parmi son personnel un certain monsieur... Tytanick ! Et que dire des « piscines Desnoyers » à Laval ou du salon mortuaire « Sansregret » à Montréal ?

Remarquez bien que nous avons de qui tenir. L’analyse des fichiers de l’INSEE pour la période 1891 à 1990, a démontré que l’on trouve en France 377 personnes affublées du patronyme de Saloppe, 3 707 de celui de Bâtard et 117 Lagarce ! Ajoutons que 44 Assassin sont nés au pays de la douce France pendant le XXe siècle, et 449 Innocent…

Et que dire de la juxtaposition d’un patronyme et d’un nom. On a tous entendu parler de Claire Lavoie. Mais qui a entendu parler d’Ildéphonse… Laporte ou, encore, de Dieumegarde… Lemoyne ?

Ils sont nombreux les vieux documents qui renferment des perles d'humour. Dans une liste centenaire des donateurs pour la décoration d'une église de Hull, on a constaté que Pierre Cassé avait donné cinq dollars et Gilbert Généreux, dix cents. Et un capitaine Tison commandait les pompiers à Montréal en 1849 !

Et dire qu’il y en a encore qui pense que la généalogie et l’histoire sont des activités ennuyantes !

SOURCES :

Grenon, Hector, Histoire d’amour de l’histoire du Québec.

Lussier, Doris, Philosofolies, sl, Stanké, 1990.

Ringlet, Gabriel, Ces chers disparus, Paris, Albin Michel, 1992 ; Depuis quand ?

Le dictionnaire des inventions, Paris, éd. Berger-Levrault, 1982.

Le Devoir (Montréal) Montreal Mirror (Montréal).

Documentation personnelle.

Qui dit « Sainte-Catherine » dit « vieille fille » et « tire » ce fameux bonbon fait de mélasse, de sucre, de beurre et de vinaigre. Mais d’où vient cette fête de la « Sainte-Catherine » me direz-vous ? Disons d’abord que sainte Catherine est la patronne des « vieilles filles », c’est-à-dire des jeunes femmes célibataires âgées de 25 ans révolus (la fête a été retirée du calendrier liturgique en 1969). Pour éviter cet affreux statut social, les jeunes femmes sur le point d’avoir 25 ans priaient : Sainte Catherine, sainte Catherine, aide-moi. Et promets de ne pas me laisser mourir célibataire. Un mari, sainte Catherine, un bon, sainte Catherine; mais plutôt un que pas du tout.

D’autres préféraient s’adresser à plus d’une sainte et d’un saint à la fois :

Sainte Marie, faites que je me marie

Sainte Sylvie, j’en ai bien envie

Saint Gervais, avec le juge de paix

Saint Anatole, avec le maître d’école

Saint Lucien, avec le pharmacien

Sainte Claire, avec monsieur le maire,

Saint Macaire, avec le notaire

Sainte Madeleine, sortez-moi de peine

Saint Julien, qu’il se porte bien

Saint Yvon, qu’il soit bon garçon

Saint Grégoire, qu’il n’aime pas boire

Saint Éloi, qu’il n’aime que moi

Saint Loup, qu’il ne soit pas jaloux

Saint Landry, qu’il soit bien gentil

Saint Nicolas, ne m’oubliez pas !

Se trouver un mari est longtemps la hantise des femmes. Car, voyez-vous, on disait que : « La vieillesse est l’enfer des femmes. » Peu réjouissant, n’est-ce pas ? Il fallait que nos grands-mères se marient à tout prix, et pour ce faire ,qu’elles acculent les hommes à l’inévitable le plus tôt possible. Ainsi, en mars 1907, des « demoiselles de Hull » (c’est de ce pseudonyme qu’elles ont signé la lettre) écrivent au journal Le Temps, d’Ottawa :

Monsieur le Maire et Messieurs les Échevins,

Nous avons une faveur à vous demander au sujet des célibataires de la cité de Hull, qui sont si nombreux et surtout d'aucune utilité.

Ils s'habillent à crédit et ne se marient pas pour mieux jouir de leur libertinage... sans même payer. Le dimanche, vous les voyez poser en dandys, mais à l'église, ils ne paient pas un sou pour leur banc. Ils ne paient même pas leur pension à leurs parents ; ils préfèrent garder leur argent pour boire ou vagabonder.

Nous vous demandons en grâce une faveur, c'est de les taxer. Ce sera en même temps un soulagement pour les papas. Chargez moins cher pour l'eau et imposez les célibataires. Cette taxe devrait être de $5 pour les célibataires âgés de 21 ans à 25 ans et proportionnellement avec l'âge.

Évidemment, cela ne vous dit pas pourquoi sainte Catherine était la patronne des « vieilles filles ».

L’origine de la « Sainte-Catherine »

La vie de sainte Catherine d'Alexandrie est tout à fait édifiante, puisque cette sainte a été à la fois vierge, martyre et docteur de l'Église, ce qui lui vaut

d'être représentée avec trois auréoles : la blanche des vierges, la rouge des martyrs et la verte des docteurs. Elle ne se contente pas non plus d'être la sainte patronne des filles à marier, mais aussi celle des prêcheurs et des philosophes. C'est sa vie exemplaire qui lui vaut tous ces honneurs : originaire d'une famille noble d'Alexandrie, Catherine se convertit au christianisme à la suite d'une vision. L'empereur Maxence, qui persécutait les chrétiens, lui proposa de renoncer à sa foi en échange d'un mariage royal. Catherine a refusé et allégué qu'elle avait contracté avec le Christ un mariage mystique. On raconte qu'elle a tenu tête à toute une armée de philosophes envoyés pour lui démontrer la fausseté de sa foi et qu’elle a même réussi à les convertir. L'empereur l’a alors condamné à mourir du supplice de la roue. La légende dit que la roue s’est brisée miraculeusement, et qu'elle a été finalement décapitée vers l'année 310, un 25 novembre.

Son refus de se marier explique tout naturellement pourquoi sainte Catherine est la patronne des filles célibataires. L'expression « coiffer sainte Catherine » qui signifie ne pas être mariée l'année de ses 25 ans, s'explique par une tradition qui remonte au XVIe sièce. En effet, à cette époque, on renouvelait la coiffure de la statue de la sainte dans les églises, et c'était les femmes célibataires de 25 à 35 ans qui se chargeaint de cette tâche. Il faut savoir que les hommes célibataires ont eux aussi leur saint patron en la personne de saint Nicolas : en effet, tout comme on dit « coiffer sainte Catherine » pour les filles, en France ont dit « porter la crosse de saint Nicolas » pour les garçons !

Mais quelle est l'origine de la tire ? Marguerite Bourgeois (1620-1700) est venue de France en 1653 pour enseigner aux enfants de la Nouvelle-France. Il paraît aussi que pour remémorer la fête de l'ouverture de la première école, elle a donné aux enfants des bonbons, pralines, nougats... Or, elle avait fait venir ces friandises de France. Mais une année, le bateau était en retrard et elle a donc dû trouver un moyen pour récompenses ses élèves. C'est alors qu'elle aurait imaginé un bonbon dont la recette consiste à faire bouillir de la mélasse et à la faire refroidir. Il ne restait plus qu'à l'étirer pour lui donner la belle couleur blonde qu'on lui connaît. On a appelé ce bonbon : tire Sainte-Catherine, en l'honneur de la saine qu'ont fêtait ce jour-là. Ajoutons que la chute de neige qui tombe la semaine de la Sainte-Catherine s'appelle la « bordée de sainte Catherine ».

Sources :

OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1994.

Nos racines

Historia, hors série, no 44, Le roman du mariage.

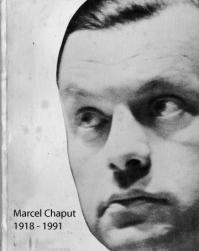

Marcel Chaput : le courage de ses opinions

Peu de gens consacrent toute leur vie à une cause, et ce, même au prix de leur confort personnel. Retour sur la vie d’un ancien Hullois, cofondateur du Rassemblement pour l’indépendance nationale, Marcel Chaput.

Marcel Chaput naît dans l’ancienne ville de Hull le 14 octobre 1918 du mariage de Narcisse Chaput avec Lucia Nantel. Il grandit au 49, rue Maisonneuve et fréquente le collège Notre-Dame des Frères des écoles chrétiennes. Grâce au frère Ernest, le jeune Chaput s’initie aux sciences et plus particulièrement à la chimie. Très engagé dans son milieu, il fonde les Emmaüs de Hull (aujourd'hui Gatineau).

Si son père, Narcisse, était un nationaliste, c’est la servilité de certains des professeurs de Marcel, tant à l’École technique de Hull ainsi qu’à l’Université d’Ottawa, qui poussent le jeune Hullois à s’interroger sur l’avenir des francophones. En effet, plusieurs professeurs des années 1930, et ce, même à Hull, s’ingénient à enseigner exclusivement en anglais parce que c’est la langue de la majorité et celle de la fonction publique fédérale ! Ces lèche-bottes scandalisent Marcel Chaput qui exige le respect de ses droits à étudier et à passer ses examens en français.

Pour au contre le séparatisme ?

Membre du réputé cercle Reboul de Hull, on demande un jour à Marcel de participer à un débat intitulé Pour ou contre le séparatisme. Il demande à l’organisateur : « Quel rôle me réservez-vous ? » – Marcel, je vous vois très bien dans le rôle du « méchant ». Vous êtes pour le séparatisme. C’est alors que Marcel Chaput se documente sur le séparatisme québécois pour enfin devenir séparatiste.

Pendant la guerre, il est technicien en chimie au Conseil national de la recherche du Canada à Ottawa au Chemical Warfare Laboratory. Le conflit terminé, il épouse Madeleine Dompierre, fille d’un boulanger de Hull, pour ensuite aller étudier à l’Université McGill à Montréal où il obtient un doctorat en chimie en 1952. Il revient en Outaouais et réintègre le Conseil national de la recherche du Canada, puis est transféré au ministère de la Défense nationale

Laboratory. Le conflit terminé, il épouse Madeleine Dompierre, fille d’un boulanger de Hull, pour ensuite aller étudier à l’Université McGill à Montréal où il obtient un doctorat en chimie en 1952. Il revient en Outaouais et réintègre le Conseil national de la recherche du Canada, puis est transféré au ministère de la Défense nationale

En 1959, Marcel Chaput fait venir à Hull Raymond Barbeau, chef de l’Alliance laurentienne, avec lequel il se lie d’amitié. Il écrit de nombreuses lettres aux journaux où il prend la défense des « méchants séparatisses » sans s’inquiéter de sa carrière. Il devient une tête d’affiche du mouvement séparatiste québécois dès 1960. Les fédéralistes le voient comme un dangereux agitateur, un illuminé dont la croisade est odieuse et malsaine. Le 10 septembre 1960, il participe à la fondation du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) dont il devient le vice-président.

Le courage de ses convictions

Un jour, à la Chambre des communes, le député néo-démocrate, Douglas Fisher, pose une question au ministre de la Défense : « Ce Marcel Chapoot serait-il par hasard attaché à votre ministère ? » Ce qui fait que quelques semaines plus tard son gestionnaire lui dit : « Je vous préviens que si vous voulez garder votre poste, vous êtes mieux de vous taire. »

Chaput ne se tait pas, au contraire, il continue à donner des conférences. À son lieu de travail, ses collègues le fuient ; on ne lui donne plus de dossiers à traiter. Pendant ses trois semaines de vacances, il rédige un livre : Pourquoi je suis séparatiste. Invité à parler au Congrès des affaires canadiennes à Québec, son employeur lui interdit de prendre congé. Chaput passe outre. À son retour au bureau, il est suspendu pour deux semaines sans salaire. Le 4 décembre 1961, il donne sa démission et quitte la Fonction publique fédérale.

Ses patrons sont fort heureux de sa démission. Et à Hull, nombreux sont les gens qui pensent qu’il est fou ou, à tout le moins, illuminé. Imaginez : quitter un emploi fort rémunérateur pour faire l’indépendance du Québec ! La même année, Chaput devient le président du RIN. Mais il n’a pas une carrière politique très heureuse. À la suite de dissensions au RIN, il fonde le Parti républicain du Québec en novembre 1962, puis se joint au Front républicain indépendant. En 1965, il réintègre le RIN

En 1968, le RIN se saborde pour donne toute la place au Parti Québécois. Bien qu’il n’ait jamais réussi à se faire élire député, Chaput n’abandonnera jamais la cause de l’indépendance du Québec. Et pourtant, cette cause lui coûte cher. Il a de la difficulté à se trouver des emplois. Fâcheuse ironie de l’histoire : l’Université McGill n’a pas hésité pas à lui offrir un poste alors que les universités francophones l’ont abandonné ! Enfin, il se lancera dans les affaires et deviendra commerçant.

Marcel Chaput n’est pas qu’un homme d’action, mais un homme de réflexion. Il est parmi les premiers au Québec à faire la promotion de la santé naturelle avec le naturopathe Raymond Barbeau. Toujours chimiste, il s’intéresse à la pollution et en 1971, il publie un dossier étoffé intitulé Dossier pollution qui sera vendu à 35 000 exemplaires. Pêcheur assidu dans les îles de Boucherville, il avait pu vérifier la détérioration des conditions de vie de la faune au Québec.

Marcel Chaput n’est pas qu’un homme d’action, mais un homme de réflexion. Il est parmi les premiers au Québec à faire la promotion de la santé naturelle avec le naturopathe Raymond Barbeau. Toujours chimiste, il s’intéresse à la pollution et en 1971, il publie un dossier étoffé intitulé Dossier pollution qui sera vendu à 35 000 exemplaires. Pêcheur assidu dans les îles de Boucherville, il avait pu vérifier la détérioration des conditions de vie de la faune au Québec.

En 1979, il est atteint de la maladie de Parkinson ; il meurt à Montréal le 19 décembre 1991 et est inhumé au cimetière Notre-Dame de Gatineau (Hull). Ironie de l’histoire (encore une fois), c’est une ville à forte minorité anglophone, Aylmer, qui a honoré la mémoire de Marcel Chaput en donnant son nom à une rue, et ce, au grand dam de l’ancien ministre libéral Oswald Parent qui ne pardonnait pas à son concitoyen nationaliste d’avoir eu le courage de ses convictions et sa fierté de Québécois.

Sources:

BRUNET, Jean-Marc, La Patriote, Marcel Chaput et son époque, s.l., l’Ordre naturiste social de Saint-Marc l’Évangéliste, 2006.

Le Droit (Ottawa) 1961, 1991.

Radio-Canada, 14 janvier 1979.

Wikipédia.

Les célébrations de l'armistice en 1918

Il y a 95 ans s’achevait la Grande Guerre, celle que l’on croyait être la Der des der… après avoir fait une vingtaine de millions de morts. Commencée le 4 août 1914 dans l’enthousiasme même au Canada, la Grande Guerre s’achève par la reddition de l’Allemagne et de l’empire austro-hongrois le 11 novembre 1918. Le Canada y a perdu pas moins de 56 638 hommes (132 550 blessés). Effroyable ce premier conflit mondial, car les généraux belligérants, pour la plupart incompétents et insensibles à la masse des soldats, ont envoyé des millions d’hommes à la boucherie, sans la moindre chance de s’en sortir indemnes : les seules batailles de Verdun et de la Somme ont entraîné, en 1916, la mort de 470 000 Français et 420 000 Britanniques (dont des Canadiens)… un carnage ! En 1915 seulement, les Français perdaient 4 000 hommes (morts et blessés) par jour (et cela sera pire en 1916) ! La bataille de Passchendaele, du 26 octobre au 10 novembre 1917, aura fait 15 654 morts dans les troupes canadiennes.

Sauf les Canadiens de souches britanniques, la plupart des Canadiens de naissance, et plus particulièrement les Québécois, ne voyaient pas de bonnes raisons de participer à ce conflit étranger. La preuve en est qu’il fallut passer la loi de la conscription, en 1917, pour trouver un nombre suffisant de soldats en remplacement des soldats canadiens morts ou blessés. Et pour cause, ce conflit était d’abord européen et mettait aux prises des pays impérialistes qui dominaient alors le monde (France et Grande-Bretagne et Russie) ou qui voulaient le dominer (Allemagne, Autriche-Hongrie et l’Empire ottoman). Quoi qu'il en soit, environ 93 p. 100 des conscrits canadiens de 1917 auront fait une demande d'exemption (dispense).

Fin de la guerre

11 novembre 1918. En Outaouais et dans la capitale fédérale, la nouvelle de la signature imminente de l’armistice est connue à 3 heures le matin. Quelques minutes plus tard, sifflets et sirènes des usines de même que les cloches des églises retentissent pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens sortent des maisons et demandent ce qui peut bien se passer. La guerre est finie ont disent des gens bien renseignés. À 5 heures, les ouvriers envahissent l’église Notre-Dame-de-Grâce à Hull pour y rendre grâce avant de se rendre au travail.

Ottawa est en liesse. On apprend, dès 3 heures 1 que l’armistice sera signé à 6 heures, heures d’Ottawa. Les cloches de l’église St. Luke’s suivies de celles des autres églises de la ville sonnent alors que les sirènes des usines hurlent. Les gens sortent de leur logis et fraternisent. Rue Sparks, des hommes mettent le feu à une voiture et dansent tout autour. À 14 heures, la population s’assemble devant le Parlement où se réunissent les représentants des nations alliées applaudis par la foule ; les fonctionnaires quittent leur bureau. À 15 heures, commence une cérémonie d’Action de grâce en présence du gouverneur  général. Les fanfares militaires jouent le God Save the King. De nombreux discours saluent la victoire et remercient le Dieu tout puissant du fait qu’après quatre années de lutte et de sacrifices, les troupes de la démocratie, de la justice et de la liberté ont remporté une décisive et complète victoire sur les troupes de l’autocratie militaire et que le jour de la paix est enfin arrivé.

général. Les fanfares militaires jouent le God Save the King. De nombreux discours saluent la victoire et remercient le Dieu tout puissant du fait qu’après quatre années de lutte et de sacrifices, les troupes de la démocratie, de la justice et de la liberté ont remporté une décisive et complète victoire sur les troupes de l’autocratie militaire et que le jour de la paix est enfin arrivé.

En soirée, plus de 5 000 personnes s’assemblent devant les bureaux du journal Le Droit rue George et le Monument national. La fanfare de l’Université d’Ottawa participe à la démonstration. La foule entonna le Magnificat, l’Ave Maria Stella, la Marseillaise, l’Ô Canada et autres chants. Enfin, la fanfare s’ébranle pour se diriger vers le Parlement suivie par une foule réjouie.

En début de soirée, à Hull, il y a célébration d’un Te Deum à l’église Notre-Dame-de-Grâce remplie de fiidèles. Puis la foule se dirige vers l’hôtel de ville où non seulement y célèbre-t-on la victoire, mais aussi le fait que cette ville est la première au Québec à avoir dépassé l’objectif de souscriptions de bons de la Victoire (681 000 $) versée par la population composée en majorité d’ouvriers. Comme prix de son excellente participation, la Ville se voit remettre l’Union Jack, drapeau du Royaume-Uni (le Canada n’a pas de drapeau alors), appelé à flotter sur l’hôtel de ville.

Le maire Archambault fait un discours et demande à la foule de saluer par trois vivats le « plus grand soldat du monde » : le maréchal Foch, tandis que le 70e régiment joue La Marseillaise. Enfin, après les discours des députés, curés et autres « officiels » la population se retire dans le bon ordre ; elle doit travailler le lendemain.

Malheureusement, ce qui devait être la der des ders n’aura été que le prélude à la seconde Guerre mondiale qui éclate le 1er septembre 1939 entre les mêmes belligérants.

Sources :

Actualité de l’histoire, no 21D, septembre-octobre 2008.

Nos Racines.

The Buckingham Post (Buckingham), novembre 1918.

Le bulletin paroissial (NDG, Hull), novembre 1918.

Le Droit (Ottawa) novembre 1918.

The Equity (Shawville), novembre 1918.

The Ottawa Journal (Ottawa) novembre 1918.

Fondée officiellement en 1875, l’ancienne Ville de Hull disparaît en 2002 avec la fusion des municipalités du sud de la région de l’Outaouais. Pourtant, cette ville, dont l’établissement permanent datait de plus de deux siècles, était promise à un bel avenir… industriel.

L’histoire de Hull a évidemment commencé avec le monde amérindien. En effet, de nombreuses recherches archéologiques montrent que les Amérindiens occupaient régulièrement le territoire de l’ancienne ville et y tenaient même des cérémonies. Mais le site de la ville ne sera occupé, d’une manière permanente, qu’à partir de 1800 quand l’Étasunien Philemon Wright, accompagné des siens, s’y établit au printemps 1800. Wright ne cherche pas à fonder une ville, mais à développer une société nouvelle, autosuffisante qui devait prendre appui sur l’agriculture et sur la propriété foncière. En 1842, la grande famille Wright contrôle directement 72 p. 100 du territoire du canton de Hull.

Aucun domaine d’activités n’échappe à la famille, mais ces activités ne produisent pas tous les résultats escomptés. Par exemple, Philemon Wright refuse de vendre les terrains de l’île de Hull qu’elle loue à des conditions si sévères, probablement à cause de difficultés économiques, que les gens préfèrent s’établir à Bytown. De fait, l'arpenteur officiel du gouvernment, Joseph Bouchette, propose, en 1825, d'établir un village (Aylmer) et centre administratif à l'ouest de l'établissement de Wright « vu que les Wright, trop préoccupés par leurs autres entreprises, n’ont toujours pas favorisé l’accroissement de la population et des établissements sur le site de Hull (1). » Ce ne sera donc que le 23 février 1875 que sera officiellement formée la Cité de Hull à la suite des actions concertées du Français et prêtre oblat Louis-Étienne Delille Reboul et de l’industriel étasunien Ezra Butler Eddy

L’avenir de la ville est régulièrement remis en question par de gros incendies en 1880, 1882 (usines Eddy), 1886 et 1900. Celui du 26 avril 1900, par exemple, entraîne la destruction d’une partie des usines de la ville, de 42 p. 100 du territoire et la mise à la rue de près de 6 000 personnes. Plus d’un journal de l’époque prévoit que la ville ne pourra jamais renaître de ses cendres. De fait, la reconstruction sera difficile et le découragement s’emparera de plus d’un dirigeant. Un ancien maire demandera le changement de nom de Hull pour celui d’Ottawa-Nord et l’establishment local, représenté par la Chambre de commerce de Hull qui envie Ottawa, demande et fait la promotion de l’établissement d’un district fédéral qui engloberait Hull. Le curé de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce entre alors dans le débat et dit :

Si quelqu’un dans la ville de Hull nous trouve trop stupides pour administrer nos propres affaires, nous les laisserons libres de traverser de l’autre côté ; mais pour nous, nous sommes satisfaits de dire : Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre !

Les années 1910 ramènent à Hull la prospérité qui déclinera toutefois à partir des années 1920 et surtout à partir du fameux krach d’octobre 1929. Près du tiers de la population active est d’ailleurs en chômage en 1933.

Pour relancer la ville, politiciens et Chambre de commerce concertent leurs efforts pour y attirer des édifices du gouvernement fédéral. Un premier édifice important est construit dans les années 1950 : l’Imprimerie nationale du Canada. La construction de cet immeuble, boulevard Sacré-Cœur, entraîne l’expropriation des résidences de plusieurs familles.

important est construit dans les années 1950 : l’Imprimerie nationale du Canada. La construction de cet immeuble, boulevard Sacré-Cœur, entraîne l’expropriation des résidences de plusieurs familles.

Pour obtenir d’autres immeubles fédéraux et avoir un air de capitale, les dirigeants sont prêts à sacrifier une bonne partie de la population à tel point que les autorités municipales iront jusqu’à exproprier de nombreuses familles dans le nord de l’île de Hull (aire no 6) pour faire place à un édifice du gouvernement qui ne viendra… jamais ! À partir de la fin des années 1960, on exproprie et démolit plus de 1 600 logements pour faire place aux complexes de Place du Portage, Terrasse de la Chaudière et aux nombreux boulevards. En même temps ou presque, c’est-à-dire en 1975, le gouvernement Bourassa procède au regroupement de plusieurs municipalités de l’Outaouais qui fait des villes d’Aylmer et de Gatineau des concurrentes de Hull. Or, dans ce regroupement, Hull, enserrée dans un espace trop petit pour pouvoir grandir, n’obtient qu’un léger agrandissement de son territoire : c’est là la mort annoncée de Hull.

Peu à peu Hull devient le miroir d’Ottawa bien qu’elle se targue d’être la vitrine du Québec. Tournée essentiellement vers la capitale fédérale, Hull ignore la région qui, à son tour, se met à l’ignorer. Or, une ville est aussi forte que le sont ses citoyens, aussi importante, dans sa région que le nombre de personnes qu’elle compte. Et ça, les dirigeants hullois des années 1960 et 1970 l’ont oublié ; les expropriations ont chassé de leur logis de 6 000 à 8 000 personnes dont la majorité, à cause de l’absence de logements et de maisons à prix abordables à Hull, s’est établie à Gatineau. Ainsi, les 65 000 âmes que la ville avait déjà comptées ne seront plus que 56 000 et quelques en 1981 ! L’île de Hull, qui avait dénombré jusqu’à 22 000 personnes, n’en comptera plus que 11 000 en 1986 !

Ainsi, Gatineau l’ancienne devient peu à peu la ville la plus importante de l’Outaouais avec une population plus grande que celle des villes d’Aylmer et de Hull réunies, et ce, grâce à un vaste territoire et au délogement de milliers de Hulllois. Lentement, mais sûrement, le rôle de capitale régionale glisse vers Gatineau. Quand arrive la fusion d’Aylmer, Hull et Gatineau, la logique du nombre fait que le nom de la nouvelle ville est celui de la municipalité où le poids démographique est le plus important : Gatineau. Hull est disparue.

Ainsi, Gatineau l’ancienne devient peu à peu la ville la plus importante de l’Outaouais avec une population plus grande que celle des villes d’Aylmer et de Hull réunies, et ce, grâce à un vaste territoire et au délogement de milliers de Hulllois. Lentement, mais sûrement, le rôle de capitale régionale glisse vers Gatineau. Quand arrive la fusion d’Aylmer, Hull et Gatineau, la logique du nombre fait que le nom de la nouvelle ville est celui de la municipalité où le poids démographique est le plus important : Gatineau. Hull est disparue.

(1) BÉGIN, Richard, Le chemin et le « port » d’Aylmer : la voie de l’Outaouais supérieur in Histoire Québec, vol. 11, no 1, 1er juin 2005.

À la fin de sa vie, Gilles Rocheleau, ancien maire de la Ville puis, député et ministre, dira publiquement, en parlant des expropriations des années 1960 et 1970 : « On a fait mal à un tas de p’tit monde… ». Eh bien, c’est ce « p’tit monde » qui s’est établi à Gatineau, qui a fait des enfants qui en ont fait à leur tour…

Le prénom est un des plus importants éléments de l’identité d’une personne. Mais il ne sert pas qu’à nous identifier. Il contient les rêves, les espoirs de nos parents, et du monde dans lequel ils ont eux-mêmes grandi. Ainsi, un prénom peut-il être un lourd héritage.

Ce n’est pas pour rien que les ouvrages sur la signification des prénoms sont si populaires. Chacun y puise un peu de son histoire. Une famille baigne dans un milieu, une ville, une province. Souvenez-vous de cette phrase de Jésus : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Ce prénom est toujours l’un des plus portés dans la chrétienté. Certains noms incarnent le mal. C’est le cas d’Adolf (Adolph Hitler) et de Séraphin (Séraphin Poudrier d’Un homme et son péché), désormais bannis. D’autres sont source de difficultés. Tous les « juniors », qu’ils s’appellent Pierre, Jean, Jacques, sont confrontés, selon certains psychologues, au narcissisme de leur père. L’enfant deviendrait alors projection du parent.

À l’exception des citoyens romains, on a longtemps eu chez les Occidentaux des noms uniques. Au fil du premier millénaire, avec la christianisation, l’habitude de prendre des noms de saints s’est imposée. Ainsi est née la notion de « nom de baptême » alors porté à titre unique. Ce « nom de baptême », lié très étroitement au sacrement religieux, s’est vu rapidement contrôlé et réglementé par l’Église. Il devait d’abord avoir été porté par un saint patron qui devait protéger ceux à qui on donnait son nom. Rapidement, il a été attribué au nouveau-né par ses parrain et marraine et non par ses parents et a en fait bientôt été généralement la reprise des leurs, du moins pour un garçon du prénom de son parrain.

À l’exception des citoyens romains, on a longtemps eu chez les Occidentaux des noms uniques. Au fil du premier millénaire, avec la christianisation, l’habitude de prendre des noms de saints s’est imposée. Ainsi est née la notion de « nom de baptême » alors porté à titre unique. Ce « nom de baptême », lié très étroitement au sacrement religieux, s’est vu rapidement contrôlé et réglementé par l’Église. Il devait d’abord avoir été porté par un saint patron qui devait protéger ceux à qui on donnait son nom. Rapidement, il a été attribué au nouveau-né par ses parrain et marraine et non par ses parents et a en fait bientôt été généralement la reprise des leurs, du moins pour un garçon du prénom de son parrain.

Les prénoms androgynes

Il en a résulté alors que tout prénom était dès lors considéré par principe comme androgyne, c’est-à-dire qu’il s’appliquait indifféremment aux filles comme aux garçons. Il y a d’abord eu Marie, prénom couramment donné à des hommes (on voit encore des Jean-Marie et des Gérard-Marie), mais aussi Joseph, parfois féminisé en Josephte et Josette. Chez les protestants, on a délaissé les noms de saints au profit des personnages de la Bible : David, Isaac, Judith, Rachel, Samuel… Et dès le début du XVIIIe siècle sont apparus les prénoms doubles, puis triples et multiples peut-être dans un souci de multiplier les saints protecteurs.

Les citoyens romains avaient trois noms : le prénom, le nom et le nom de branche, ainsi Caïus (prénom personnel) Julius (nom de famille) et Cæsar (surnom d’une branche). Mais au cours des trois premiers siècles du second millénaire, donc longtemps après la chute de l’Empire romain d’Occident, et à la suite d’une grande explosion démographique, les homonymies, devenues trop fréquentes, ont entraîné, dans toute l’Europe occidentale, l’apparition de noms complémentaires. D’abord individuels, ceux-ci deviennent peu à peu héréditaires, donnant ainsi nos patronymes ou « noms de famille ».

En Nouvelle-France, dès 1703, l’évêque du diocèse de Québec, Mgr de Saint-Vallier a donné le ton dans l’attribution des prénoms, en publiant le Rituel du diocèse de Québec qui comprenait une liste alphabétique des noms de saints et de saintes que l’on pouvait donner aux enfants, au baptême. On compte alors 1 251 prénoms masculins pour 373 féminins. Autant dire qu’il y avait plus de saints que de saintes – l’Église catholique n’est-elle pas un fief masculin ? N’empêche, nos ancêtres n’étaient pas toujours fidèles à cette liste : le prénom d’une fille sur cinq ne répondait pas aux souhaits de l’évêque de Québec.

Les prénoms insolites

En 1910, la Société de généalogie de Québec a fait appel à ses lecteurs pour établir la liste des douze prénoms les plus insolites relevés avant 1910. On a trouvé un Cénigraphe en 1873, une Énésumène en 1904, une Étichienne en 1878, un Auxibi en 1732 et une Permilon en 1915 (Nouveau-Brunswick). Mais la palme d’or revient à Ucal-Hysopompe Dandurand,  riche financier de Montréal (courtier en immeubles) à la fin du XIXe siècle ! On le surnommait U.-H. pour des raisons évidentes.

riche financier de Montréal (courtier en immeubles) à la fin du XIXe siècle ! On le surnommait U.-H. pour des raisons évidentes.

Aujourd’hui, quand le directeur de l’État civil du Québec juge que les prénoms proposés par les parents sont ridicules, il peut leur suggérer de modifier leur choix. En cas de refus, il peut s’adresser au procureur général qui peut demander à un tribunal de modifier le choix des parents, car : L’intérêt de l’enfant doit prévaloir sur le souci d’originalité des parents. On se souviendra de la fameuse affaire dans laquelle des parents avaient voulu nommer leur enfant Spatule. N’empêche, on trouve maintenant des Agassi, Caresse, Chenille, Fauve, Fiston, Narine, etc.

Ailleurs au Canada, il semble que les autorités soient encore plus libérales, pour ne pas dire laxistes, quant aux choix des prénoms des enfants par les parents. Ainsi, en Colombie-Britannique, des parents ont enregistré leurs quatre premiers enfants sous les prénoms Repent of Your Sins (Repens-toi de tes péchés), Repent or Burn Forever (Repens-toi ou brûle pour toujours), Messiah Is Coming (Le Messie s’en vient) et Mashiah Hosannah. Le prénom de leur cinquième bébé, God’s Loving Kindness (La bonté de Dieu), a été… refusé !

Sources :

L’Ancêtre, 2011.

BEAUCARNOT, Jean-Louis, « Le prénom : piège et atout » dans La revue française de généalogie, no 195, pages 47-49.

Documentation personnelle.

RICHER, Louis, « Les prénoms insolites » dans L’Ancêtre, no 294, pages 207et 208.

Documentation personnelle.

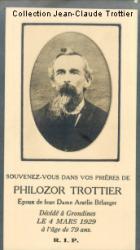

TROTTIER, Jean-Claude, carte mortuaire de Philozor Trottier.

En ce jour de l’Halloween, veille de la Toussaint et avant-veille de la fête des Morts, n’est-ce pas le moment propice pour parler de la mort au temps de jadis ? Voilà un sujet qui ne porte pas à rire, surtout à notre époque, puisque plus d’une personne estime que sa mort est un assassinat ! Aussi la cachons-nous derrière les murs des hôpitaux et des CHSLD. Cela n’a pas toujours été le cas. Ainsi, à l’entrée du cimetière de Montfort-l’Amaury (France) voit-on cette inscription : Vous qui passez ici, priez Dieu pour les trépassés ; ce que vous êtes ils ont été, ce que sont, un jour serez.

Au XIXe et au tournant du XXe siècle, la mort est une préoccupation de tous les instants. La médecine est alors impuissante. Ainsi, en janvier 1911, un certain Célestin Beaudin, de Hull, qui déambulait dans la rue, a trébuché et dans sa chute s’est tranché le bout de la langue avec les dents. Il saignait tant qu’on a appelé un médecin pour le soigner. Malgré les soins prodigués, Beaudin est mort au bout de son sang le surlendemain.

Omniprésente est la mort. Par exemple, du XVIIe au XIXe siècle, un prêtre récite cette prière devant le lit des nouveaux mariés :

Souvenez-vous que votre lit nuptial sera un jour le lit de votre mort... Joignez vos Prières aux nôtres, & demandez à Dieu qu’il vous détourne d’un sort malheureux, qu’il éloigne de vôtre lit & de vos coeurs l’esprit d’Impureté, & qu’il fasse régner celui de la chasteté [...]

Nombre de prières se terminent alors par les paroles ...et préservez-nous Seigneur de la mort subite. Souvenez-vous des paroles : Nul ne sait ni le jour ni l’heure... Il viendra comme un voleur ! La peur de la damnation éternelle entretient la crainte de la mort subite, sans confession préalable des péchés, sans le temps nécessaire pour faire ses comptes avec le prochain, avec Dieu lui-même (plus justicier que miséricorde).

Au tournant du XXe siècle, plus de la moitié des mortalités survient chez les enfants de 5 ans ou moins. Pas étonnan t alors que l’espérance de vie, en 1901, ne soit que de 49 ans. Diphtérie, typhus, fièvres typhoïdes et tuberculose prélèvent une part importante de la population. Plusieurs maladies ont pour cause des pratiques hygiéniques déficientes.

t alors que l’espérance de vie, en 1901, ne soit que de 49 ans. Diphtérie, typhus, fièvres typhoïdes et tuberculose prélèvent une part importante de la population. Plusieurs maladies ont pour cause des pratiques hygiéniques déficientes.

Une fois que la mort a fait son oeuvre, les parents proches lavent le cadavre, puis le revêtent de ses vêtements du dimanche. Le cercueil sert alors à enfermer le corps plutôt qu’à l’exposer. Plus tard, le mort sera déposé dans un cercueil peint en noir, placé sur deux chevalets dans le salon du domicile du défunt. Les pompes funèbres ne s’occupaient alors que de la fourniture du cercueil et du transport du défunt à l’église et au cimetière. Ça a été là le début de la marchandisation de la mort.

Le deuil

Parents et amis « veillent au corps » jusqu’à trois jours et deux nuits. Accroché à la principale porte de la maison, un crêpe noir, pour les hommes, gris pour les femmes, et blanc pour les enfants, sert à signaler au passant la présence d’un mort. Si une dépouille mortelle gît dans la maison un dimanche, on croit qu’un autre décès sera déploré dans la famille au cours de l’année. On ne cloue jamais le couvercle du cercueil dans la maison ; on attend d’être à un arpent de distance de la maison pour conjurer le sort.

Après l’inhumation de la dépouille, qui se fait en présence de la famille, les proches parents observent, pendant un an, le grand deuil, et pendant six autres mois le demi-deuil qui permet d’assortir aux vêtements noirs du grand deuil des vêtements blancs ou violets. Quant aux hommes, ils portent à leur bras un brassard noir (et cravate noire).

À l’origine, le noir des vêtements de deuil servait à marquer les personnes qui vivaient en compagnie du défunt, de façon à les tenir à l’écart, à n’avoir de contact avec elles que de loin et à éviter ainsi toute contagion possible. Les proches du défunt s’interdisaient de sortir ou tout au moins de se mêler à la société des autres pendant un temps déterminé. Pendant tout le temps que durait le deuil (il y a à peine 60 ans), on évite de danser et même d’écouter la radio. Chez certains, on va jusqu’à voiler les sources de lumière et même les miroirs afin que l’âme ne soit tentée de se mirer à loisir, retardant ainsi ou compromettant son entrée au paradis.

Au Québec, on a commencé à embaumer les morts à partir des environs de 1910. Mais la pratique ne deviendra commune que dans les années 1930. L’embaument coûte alors 15 $, un cercueil environ 40 $ et l’enterrement de 2 $ à 10 $. C’est aussi à cette époque que l’on commence à exposer les morts dans des « maisons funéraires », bien que, dans la région, des personnes ont été exposées à la maison jusqu’à tard dans les années 1950.

Au Québec, on a commencé à embaumer les morts à partir des environs de 1910. Mais la pratique ne deviendra commune que dans les années 1930. L’embaument coûte alors 15 $, un cercueil environ 40 $ et l’enterrement de 2 $ à 10 $. C’est aussi à cette époque que l’on commence à exposer les morts dans des « maisons funéraires », bien que, dans la région, des personnes ont été exposées à la maison jusqu’à tard dans les années 1950.

Sources :

Documentation personnelle.

Gagnon, Serge, Mourir hier et aujourd’hui, Québec, les Presses de l’Université Laval, 1987.

Les vivants et leurs morts – Art, croyances et rites funéraires dans l’Ardenne d’autrefois, Belgique, Musée Piconrue, Bastogne, Crédit Communal, 1987.