- Accueil

- Blog

Blog

![]() Par

ouimet-raymond

Le 13/06/2022

Par

ouimet-raymond

Le 13/06/2022

Le 11 novembre 1918, les clairons des armées en guerre sonnent l’armistice, la fin de la Grande Guerre. Plusieurs mois plus tard, des millions de soldats blessés, meurtris dans leur chair et leur esprit, sont rapatriés dans leur foyer alors que d’autres (9 millions ?) dorment pour l’éternité dans les champs de bataille . Le plus souvent, ils sont abandonnés à leur sort comme nous avons pu le constater, chez nombre de nos soldats laissés à leur sort à la suite des interventions que nos troupes ont menées au Kosovo ou au Koweït. Et même les héros sont vitement oubliés.

Filip Konowal naît en Ukraine (pays alors occupé depuis le XVIIe siècle par les Russes) en 1887. Conscrit en 1908 par l’armée impériale de Russie, il est rendu à la vie civile en 1913. C’est alors qu’une entreprise canadienne le recrute comme bûcheron. Il laisse son épouse et une fille, puis s’embarque pour le Canada où il travaille dans les forêts de l’Outaouais.

La Grande Guerre, celle que l’on a appelé alors la Der des der, éclate le 3 août 1914. Le Canada se joint aux alliés le 4 août et dès le mois d’octobre suivant, il envoie des troupes en Europe. En juillet 1915, Konowal est à Ottawa et il s’engage dans le 77e bataillon du corps expéditionnaire canadien (réaffecté au 47e bataillon en Europe) . Au mois d’août 1916, notre homme est à pied d’œuvre sur les champs de bataille de France face aux armées allemandes qui ont envahi le territoire français deux ans plus tôt. Il est rapidement promu caporal. Il participe à la bataille de la Somme, puis à celle de la crête de Vimy.

Un troupeau de douleurs

Cette guerre, presque oubliée, a été affreuse pour les soldats tapis pendant des semaines dans des tranchées boueuses, de l’eau jusqu’aux genoux, sales et couverts de poux. Un soldat français écrit alors : « Nous sommes un troupeau de douleurs . »

. »

Ce sont les 21 et 22 août 1917 que le caporal Konowal accomplit des exploits d’une bravoure exceptionnelle. Ces jours-là, Konowal en a assez de vivre dans une tranchée avec de l’eau jusqu’à la taille sous le feu des mitrailleuses allemandes. Il décide de sortir de sa position (un officier qui croit qu’il déserte tente de l'abattre), il entre dans une cave où il met hors combat trois ennemis, puis attaque à la baïonnette un groupe de soldats caché dans un trou d’obus. Ensuite, il s’attaque à un nid de mitrailleuses dans lequel il tue tous les ennemis. Enfin, le lendemain, il nettoie un autre nid de mitrailleuses allemand. En deux jours, il a tué au moins 16 ennemis. Mais le soir du 22 août, il est gravement blessé au visage et envoyé dans un hôpital anglais.

Pour ses exploits, il reçoit, des mains du roi George V, la plus haute distinction de l’Empire britannique : la croix Victoria[1]. La guerre prend fin le 11 novembre 1918. Konowal est alors incorporé dans le corps armé canado-sibérien et combat les Soviétiques au côté des Russes blancs dans la région d’Omsk. De retour au pays en juin 1919, il est démobilisé le 4 juillet.

Des autorités ingrates

Notre homme souffre toujours des blessures subies en France et mal soignées (paralysie partielle de la figure, fracture du crâne, maux de tête) ; l’alcool est son analgésique. 1919 : nous sommes à l’époque de la prohibition. Mais Konowal apprend qu’il se vend de l’alcool rue Saint-Rédempteur à Hull. Le 20 juillet, il se rend dans une maison où vit un Autrichien (l’ennemi d’hier) nommé Wilhem Artich qu’il tue d’un coup de couteau pendant une courte altercation.

Konowal est arrêté puis remis en liberté sous caution. On ne sait pas quoi en faire : imaginez, un titulaire de la croix Victoria ! Enfin, à l’été de 1921, les autorités judiciaires décident de l’enfermer à Saint-Jean-de-Dieu où il sera soigné. Mais les autorités canadiennes, pour le moins ingrates, entrent en communication avec le consulat soviétique dans l’intention de déporter le héros en URSS. Enfin, son internement prend fin en 1930. Il apprend que sa femme est morte de faim et que sa fille est décédée dans un goulag stalinien. Il s’établit à Hull où il prend épouse.

Konowal est sans conteste un héros guerrier. Mais que fait-on avec les héros, lesquels doivent aussi gagner leur vie ? Un ancien officier lui trouve un emploi à la Chambre des communes. Un jour, le premier ministre William Lyon Mackenzie King l’aperçoit en train de laver le plancher du parlement. Il le fait réaffecter comme gardien spécial d’une salle. Quand Konowal est interrogé au sujet de son poste de gardien, il répond en toute simplicité : « Outremer, j’ai nettoyé avec un fusil, et ici je dois nettoyer avec une vadrouille ! » Si la vie vous intéresse…[2]

Sources :

Archives nationales du Canada.

Archives nationales du Québec.

Communications de M. Ron Sorobey.

LUCIUK, L. et SOROBEY, R. Filip Konowal, The Kastan Press, 1996.

Louis Bisson : une vie exceptionnel

![]() Par

ouimet-raymond

Le 27/05/2022

Par

ouimet-raymond

Le 27/05/2022

Né le 22 mars 1909 à Hull, Québec, du mariage d'Hector Bisson, ingénieur, et de Marie-Louise Lachance, il fait des études chez les Frères des écoles chrétiennes, puis travaille à la E.B. Eddy dès l'âge de 16 ans. Après avoir vu des avions voler à l'aéroport d'Ottawa, Louis Bisson se passionne pour l'aviation et se trouve un second emploi pour se payer des cours de pilotage. Il obtient son brevet de pilote en 1930.

En 1931, Louis Bisson s'achète un avion triplace biplan de marque OX5 Swallow, ce qui lui permet de participer à divers concours et d'embarquer des passagers... au poids, c'est-à-dire au tarif de 1¢ la livre. Ainsi, un passager qui pesait 150 livres devait verser 1,50$ ! En 1933, Bisson offre au père jésuite Joseph-Marie Couture, de piloter bénévolement pour lui, ce que le missionnaire accepte. Le père Couture, qui s'occupait des missions de la baie James et de la baie d'Hudson dira plus tard : « [...] j'avais là l'homme souhaité. Il me fallait quelqu'un prêt à rompre avec la civilisation et à embrasser une vie rude et solitaire. Bisson était taillé sur mesure pour ce genre d'existence. Bisson est un incomparable pilote. [...] ».

Pendant quatre ans, Louis Bisson, pilote de brousse, transporte bénévolement le jésuite un peu partout dans le Nord ontarien à bord d'un biplan Gipsy Moth tout en l'aidant dans son travail de pastoral. Les Autochtones l'appellent Bemissewinini, c'est-à-dire « l'homme qui vole ». Pour subvenir à ses besoins, il transporte des prospecteurs et des mineurs pour la Nipigon Airways dont il serait actionnaire et partage son salaire avec le père Couture. En 1937, Mgr Breynat, o.m.i., décide à son tour d'employer la voie des airs pour faire la visite des missions de son immense vicariat du Mackenzie. Louis Bisson lui propose ses services que le prélat accepte avec enthousiasme. La communauté des oblats lui confie alors un avion de marque Bellanca, baptisé Santa Maria, que le Hullois pilotera pendant quatre ans dans le ciel de l'Arctique. On estime qu'il aurait parcouru une distance d'environ 30 000 kilomètres sans accident.

brousse, transporte bénévolement le jésuite un peu partout dans le Nord ontarien à bord d'un biplan Gipsy Moth tout en l'aidant dans son travail de pastoral. Les Autochtones l'appellent Bemissewinini, c'est-à-dire « l'homme qui vole ». Pour subvenir à ses besoins, il transporte des prospecteurs et des mineurs pour la Nipigon Airways dont il serait actionnaire et partage son salaire avec le père Couture. En 1937, Mgr Breynat, o.m.i., décide à son tour d'employer la voie des airs pour faire la visite des missions de son immense vicariat du Mackenzie. Louis Bisson lui propose ses services que le prélat accepte avec enthousiasme. La communauté des oblats lui confie alors un avion de marque Bellanca, baptisé Santa Maria, que le Hullois pilotera pendant quatre ans dans le ciel de l'Arctique. On estime qu'il aurait parcouru une distance d'environ 30 000 kilomètres sans accident.

En 1937, il fait un périple de 9 000 kilomètres dans le Grand Nord comme pilote de brousse. Au cours de sa carrière, Louis Bisson aura franchi plus de 2 millions de milles aériens avec pour passagers des personnes comme Winston Churchill, Louis Mountbatten et Anthony Eden. Il vole au sein du Royal Air Force Ferry Command où il a le grade de capitaine et reçoit la King's Commendation for Valuable Service le 11 juin 1942, pour avoir relevé, malgré les dangers, des routes aériennes. Il a été appelé à baliser la route aérienne « Crimson » avec Don McVicar entre le Canada et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Bisson pilotait alors un Norseman. Il reçoit l'Ordre de l'Empire britannique le 1er janvier 1944. Il a traversé l'Atlantique 138 fois, principalement comme pilote de bombardiers parmi lesquels de nombreux bombardiers Liberator.

La guerre achevée, il cofonde et préside Artic Wings, entreprise établie à Churchill, au Manitoba. Puis il devient directeur et copropriétaire de Prairie Airways à Regina, Saskatchewan et enfin directeur et copropriétaire de la Air Observer School No 3 à Moose Jaw, Saskatchewan.

Un homme d'affaires

Louis Bisson a un sens inné des affaires. Le 14 avril 1945, il fonde Amusements de  Hull, entreprise propriétaire du nouveau cinéma Montcalm. En 1946, il crée la compagnie du Transport Urbain de Hull, puis achète, en 1958, la Gatineau Bus Company Ltd, propriété de Paul Desmarais, qu'il renomme en la francisant Transport Hull Métropolitain.

Hull, entreprise propriétaire du nouveau cinéma Montcalm. En 1946, il crée la compagnie du Transport Urbain de Hull, puis achète, en 1958, la Gatineau Bus Company Ltd, propriété de Paul Desmarais, qu'il renomme en la francisant Transport Hull Métropolitain.

Louis Bisson est un travailleur acharné et il n'est pas question pour lui de se reposer sur ses lauriers. En 1948, il avait fondé l'entreprise Logements de Hull et construit au début des années 1950 les maisons du secteur du lac des Fées à Hull. Les employés de Transport urbain peuvent acheter une de ces maisons sans mise de fonds initiale, car la compagnie la leur prête et le diminue même de 100 dollars si le chauffeur a passé une année complète sans accident. Avec ses frères Georges et Jacques Gaston (Jim), il développe le Parc de la montagne, à Hull, où il construit pas moins de 1 100 maisons. Bien que Louis Bisson ait peu de respect pour les politiciens qu'il achète lorsqu'ils contrecarrent ses projets, il voit le ministre de la Justice du Québec le nommer commissaire de la cour supérieure pour le district de Hull le 30 novembre 1963.

Bisson est un homme qui ne tient pas en place. Quand il ne s'occupe pas de ses affaires commerciales, il fait du bénévolat ou étudie. En 1953, avec son ami Louis Landreville, Fernand Nadon et Jean Belleau, il fonde la bibliothèque municipale de Hull. Puis, en 1965, il fonde Bibliothèque régionale du nord de l'Outaouais, préside le conseil d'administration de la bibliothèque municipale d'Aylmer et participe à de nombreuses institutions hulloises dont l'orphelinat Ville-Joie Sainte-Thérèse de Hull à titre de directeur et de l'hôpital Sacré-Cœur comme membre du comité consultatif. Cofondateur de la Commission des bibliothèques publiques du Québec, il en sera longtemps le vice-président. Il est aussi membre du club Richelieu, de la Société des grands frères d'Ottawa, des Chevaliers de Colomb, etc.

Grand bénévole, Louis Bisson siège à de nombreux conseils d'administration dont celui de la fiducie irrévocable de Association de amigos de Ninos au Mexique, pour venir en aide à 200 enfants abandonnés de Mexico. Ordonné prêtre au Mexique en 1986, il est consacré évêque trois ans plus tard (janvier 1989) par Mgr Dom Luis, de l'Église apostolique et catholique du Brésil (Igreja Católica Apostólica Brasileira), une Église dissidente depuis 1945 qui ne reconnaît pas l'infaillibilité du pape. Puis il fait construire une chapelle à La Foresta, Mexique. Il œuvrerait auprès de jeunes défavorisés au Mexique depuis 20 ans.

Un pont de l'autoroute 13, qui enjambe la rivière des Prairies, porte son nom. Le 21 octobre 2002, il est intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. Commandeur de l'Ordre de la confrérie des chevaliers du Taste vin à château Clos de Vougeot, Côte d'Or, France.

Louis Bisson meurt le 17 septembre 1997 à Ajijic, province de Jalisco, Mexique, à l'âge de 88 ans. Ses funérailles seront célébrées en l'église catholique romaine St. Marks, à Aylmer, le 18 octobre suivant.

Pour en savoir plus, voir OUIMET, Raymond, Louis Bisson – un parcours de vie exceptionnel dans la revue Hier encore (Gatineau), numéro 12, 2020, p. 18 à 25.

John Romanuk alias Jos Patates

![]() Par

ouimet-raymond

Le 23/04/2022

Par

ouimet-raymond

Le 23/04/2022

Avant l’arrivée des grandes surfaces et des dépanneurs à tous les coins de rue, la population a longtemps compté sur les vendeurs itinérants qui passaient de porte en porte pour vendre leurs produits. On a tout vendu de cette façon : lait, pain, fruits et légumes, glace, guenille et même des frites.

Ces vendeurs itinérants ont beaucoup attiré l’attention dans les années 1950, car ils ont souvent été les derniers à se transporter au moyen de véhicules hippomobiles. Tous les enfants étaient fascinés pas les chevaux qu’ils caressaient. Mais leurs parents en avaient vu d’autres, au temps où presque tous les véhicules étaient tirés par des chevaux. Car qui dit chevaux, dit aussi écurie, avoine, épouvante, crottin et odeurs. L’avoine mêlée au crottin nourrissait tout de même les moineaux dont la population est nettement en baisse depuis la disparition des chevaux de la ville.

De son vrai nom ROMANIUK, il demeurait au 10½ rue Saint-Florent. Célibataire. On disait qu’il était un « Poloc », mais son nom laisse croire qu’il était plutôt Ukrainien. Ils sont venus nombreux les Ukrainiens au pays, fuyant un pays partagé en deux par l’occupation polonaise et soviétique en 1921. Il parlait un peu l’anglais et baragouinait le français. Quant aux Romanuk, il semble être arrivé au pays peu avant la guerre, peut-être à la suite des menaces que l'Allemagne nazie faisait peser sur l'ensemble de la Pologne à la fin des années 1930. Chose certaine, John Romaniuk, né en 1902, vendait déjà des frites en 1938 comme le montre une photo de la rue Montcalm prise cette année-là (BAnQ).

Jos Patates entretenait peu de relations avec le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.

le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.

Cet homme ne faisait apparemment rien d’autre que de travailler. Il se couchait tôt ; rarement les lumières de sa maison étaient allumées. Il possédait plusieurs propriétés ; on le disait même riche.

Les meilleures frites en ville

Comme son nom l’indique, Jos Patates vendait des pommes de terre frites qu’il faisait frire dans sa voiture tirée par un cheval. Il a été le dernier marchand hullois, sinon le dernier Hullois à entretenir un cheval dans la ville, dans une écurie située derrière sa maison, au 10½, rue Saint-Florent.

Il vendait les meilleurs frites en ville. Il avait appris ce métier de Roger Millette, aussi un « friteur » de patates qui s’était attaché aux Romanuk au point de travailler avec Mike Romanuk, propriétaire d’un commerce de location de salles de fêtes (mariage, etc.). Roger Millette était un Hullois pure laine qui avait commencé à vendre des frites en 1931, à la faveur de la crise économique de 1929. Ses fils, Réjean et Robert, suivront plus tard ses traces et feront les meilleures frites de Hull et Gatineau.

Jos Patates pelait ses patates tous les matins, en compagnie de deux enfants de la rue Saint-Florent qu’il payait de 0,05 à 0,10 dollar (pour 1 heure de travail, avant la classe, dans les années 1950) et qu’il entreposait dans de gros barils pleins d’eau.

Avec son cheval, il faisait un circuit de rues bien déterminé dans le Vieux Hull. Dans les années 1950, il vendait ses frites 5¢ dans un petit cornet et 10¢ dans un sac, en papier brun, plus gros. Le midi, les mères lui envoyaient leurs enfants avec un bol qu’il comblait généreusement de frites contre la somme de 1 dollar. Le soir, il s’installait, avec sa voiture et son vieux cheval, aux abords de lieux où se déroulaient des événements sportifs. Trois fois par semaine, durant la belle saison, il se garait au coin des rues Papineau et Kent, aux abords du parc Fontaine, où se déroulaient les matchs de balle rapide de la fameuse Ligue commerciale. Il y avait là parfois jusqu’à trois mille spectateurs. Ces jours-là, Jos Patates vendait toutes ses frites et son maïs soufflé.

Puis un jour, le cheval de Jos Patates est mort. Dès que la nouvelle s’est répandue, les enfants du quartier ont vite fait d’entourer l’écurie pour regarder à travers les interstices des planches ce à quoi pouvait ressembler un cheval mort.

Comment faisait-il pour donner une couleur dorée à ses patates et un goût incomparablement bon ? Il faisait simplement frire les pommes de terre dans de la graisse de bœuf (suif), la moins chère sur le marché, après les avoir lui-même épluchées, lavées et essuyées. Certains ont dit qu’il ajoutait un peu de Coca-Cola au suif, d’autres de la... mélasse ! Mais avez-vous essayé d’ajouter de la mélasse à du saindoux liquéfié ? Quoi qu’il en soit, ces frites étaient bonnes, meilleures que celles de la plupart des autres vendeurs itinérants. Et si c’était à cause de l’odeur du crottin de son cheval ?

Carnage à l'île aux Allumettes

![]() Par

ouimet-raymond

Le 15/04/2022

Par

ouimet-raymond

Le 15/04/2022

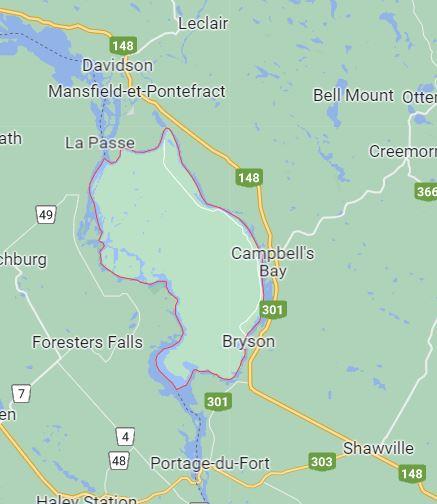

Située au bout de la route 148, à environ 140 kilomètres à l’ouest de Gatineau, dans le comté de Pontiac, l’île aux Allumettes apparaît pour la première fois dans l’histoire du Québec sous la plume de Samuel de Champlain qui l’a visitée en 1613. D’abord occupée par les Kichesipirini, Amérindiens algonquiens, elle est colonisée par la population blanche à partir de 1836 ou environ.

À l’île aux Allumettes se trouvent un village, Chapeau, et trois lieux-dits : Desjardinsville, Demers Centre et Saint-Joseph. La population comptait, en 1933, une population composée de 2/3 d'anglophones et de 1/3 de francophones.

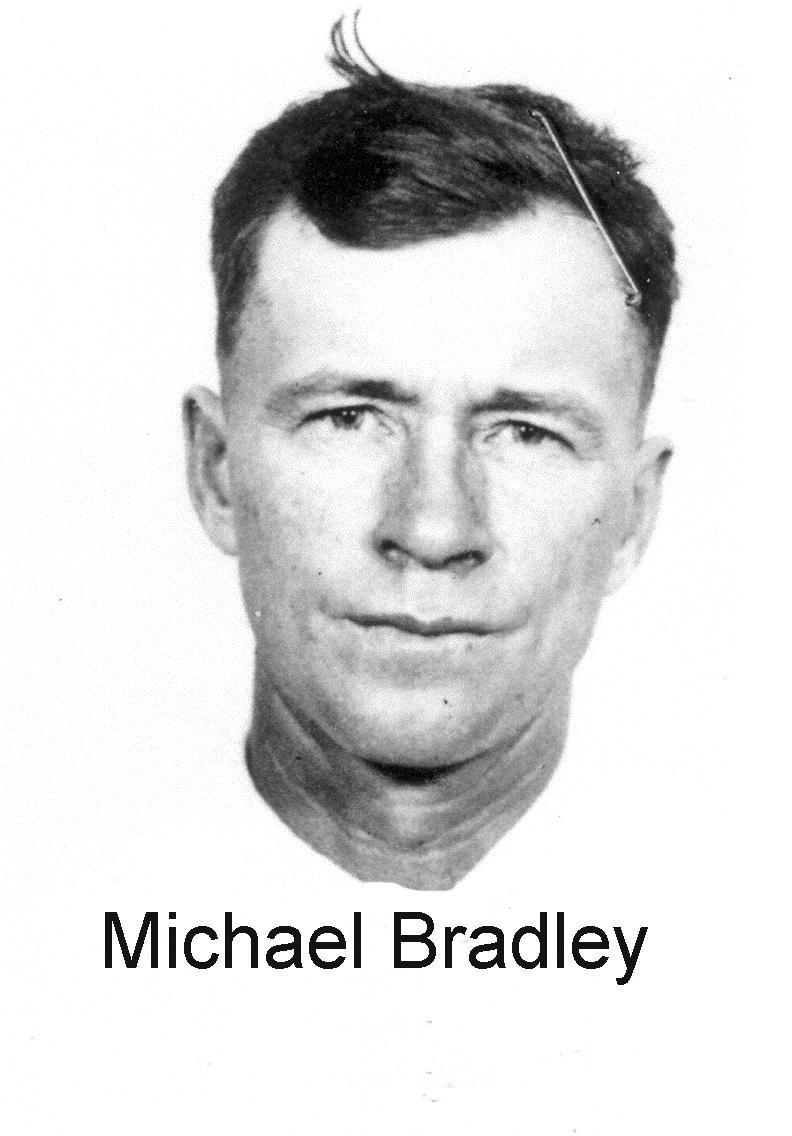

Parmi les francophones de Demers Centre se trouvaient aussi quelques familles anglophones. Au nombre de ces derniers, il y avait la famille Bradley, c’est-à-dire Joseph et son épouse Margareth Berrigan. En 1929, celle-ci acheta une ferme de 53 hectares, dans le rang de la Ouabache, au lieu-dit Demers Centre, au prix de 8 000 dollars. L’un des fils Bradley, Michael, y investit alors tout son avoir : 1 000 dollars.

Les Bradley formaient une sorte de clan. Vivaient ensemble les parents, Joseph et Margareth, trois de leurs enfants, Thomas, Michael et Johanna, et le frère de Joseph, John.

Une famille dysfonctionnelle

Joseph Bradley était un homme dur, violent, qui élevait ses enfants avec une effroyable sévérité. Michael était celui qui travaillait le plus fort à la ferme de son père. Bien qu’il fut quadragénaire, son père n’hésitait pas à le frapper quand il estimait – le plus souvent à tort – que celui-ci méritait une correction. Mais Michael continuait à respecter le paternel. Un jour que son père eut une rude altercation avec Thomas, l’aîné des fils qui était, a-t-on dit, à demi fou, Michael lui sauva la vie en s’interposant entre les deux adversaires au moment où Thomas s’apprêtait à frapper son père avec un piquet de clôture.

En dépit du bon travail de Michael et de sa santé plutôt fragile, Joseph n’arrêtait pas de le traiter durement pour ensuite l'expulser de sa maison. Michael avait bien tenté d’obtenir sa part de la valeur de la ferme, soit environ 3 000 dollars, mais son père avait catégoriquement refusé. Michael lui demanda alors la permission de se payer à même le bois debout qu’il couperait lui-même, sans plus de succès.

fragile, Joseph n’arrêtait pas de le traiter durement pour ensuite l'expulser de sa maison. Michael avait bien tenté d’obtenir sa part de la valeur de la ferme, soit environ 3 000 dollars, mais son père avait catégoriquement refusé. Michael lui demanda alors la permission de se payer à même le bois debout qu’il couperait lui-même, sans plus de succès.

Michael réussit à s’installer sur une autre ferme, à moins de 2 kilomètres de celle de son père où il continua tout de même à travailler. Ses parents le traitaient toujours aussi mal. On refusait de l’accueillir dans la maison et il prenait ses repas dehors, sur le balcon ou encore dans l’écurie avec les chevaux. Un jour, Michael finit par en avoir assez ; il commença à parler de suicide.

C'était le 21 juillet 1933 à six heures et demie. Narcisse Vaillancourt était en train de prendre son petit déjeuner quand il entendit un coup de feu, puis un deuxième. Pan ! Pan ! Il se leva et alla voir à la fenêtre de sa maison qui donnait sur la terre des Bradley. Il aperçut un homme qui poursuivait une femme et qui entra par derrière elle dans la maison. Puis, Narcisse entendit deux autres coups de feu rapprochés et, quelques minutes plus tard, une autre décharge.

Puis il vit l’homme, la tête couverte d’un sac kaki, quitter la ferme des Bradley à travers champs. Moins d’une demi-heure plus tard, les habitants du rang se massaient autour de la maison des Bradley. On envoya quérir un prêtre du village, l'abbé Denis Harrington, qui arriva sur les lieux vers les 10 heures. Il pénétra dans la maison des Bradley avec deux concitoyens. Dans la cuisine, le groupe trouva étendue sur le plancher Johanna Bradley (37 ans). À ses côtés, assise et appuyée contre un mur, une brosse à dents dans une main, Mme Bradley (67 ans) baignait dans son sang. Le groupe de citoyens monta à l’étage et y trouva dans une chambre, Thomas Bradley (45 ans), mort lui aussi. Ensuite, le curé se rendit à la grange où on finit par y trouver deux cadavres : celui de Joseph Bradley (65 ans), le père, et de John Bradley (62 ans), son frère.

L'enquête

Pendant ce temps-là, le p’tit Narcisse se rendit chez Michael Bradley pour l’informer du drame qui venait de se dérouler à la maison paternelle. Michael eut peu de réactions si ce n’est de dire que c’était probablement son frère ou son oncle qui aurait fait le coup. La femme de Michael dit à son mari, en aparté, que s’il y avait problème, il serait mieux d’aller voir l'abbé Harrington.

Le docteur Jean Roussel, de l'Institut médico-légal de Montréal, pratiqua une autopsie sur les corps des victimes et il y trouva des balles de calibre 32. L’enquête criminelle fut alors confiée au sergent-détective Dalpé de la Sûreté provinciale qui, en quelques heures, se fit une bonne idée de l’identité du meurtrier. Il arpenta la terre des Bradley, trouva le sac kaki du meurtrier, puis décida d’interroger Michael Bradley.

Toujours est-il, après quelques interrogatoires du suspect, le policier décida de faire une perquisition chez Michael Bradley, en compagnie de collègues. Dans les poches d’une salopette de Michael, les enquêteurs trouvèrent la douille vide d’une cartouche de calibre 32. Or, en fouillant l’étable, un homme remarqua qu’une pièce de bois du plancher bougeait anormalement. Un policier la souleva : il y trouva une carabine Winchester de calibre 32 et une boîte de cartouches partiellement vide. L’examen de l’arme démontra peu après qu’elle avait bel et bien servi au massacre des Bradley.

Michael Bradley était démasqué : il avait assassiné cinq personnes. Grand, maigre, stature osseuse, figure ovale illuminée par deux petits yeux bleu clair, Michael assista aux funérailles des siens à partir du balcon d'un hôtel Gray au village de Chapeau.

Le procès eut lieu à Campbell’s Bay en juillet 1934. Le procureur de la Couronne était le fameux François Caron de Hull, celui-là même qui présidera à l’enquête sur la corruption à Montréal plusieurs années plus tard. Le jury ne réussit pas à s’entendre : la majorité voulait rendre un verdict d’homicide involontaire en dépit des directives du juge. On dut donc reprendre le procès.

Le second procès eut lieu à Hull en janvier 1935. Il y avait tellement de monde au palais de justice que l’on eut peur que le plancher de la salle d’audience fléchisse sous le poids des spectateurs. De fait, le plafond du dessous perdit plusieurs morceaux de plâtre. Après 45 minutes de délibération, le jury trouva Bradley coupable de meurtres prémédités. Quand il entendit le juge le condamner à mort, le prévenu s’évanouit. On ne lui reconnut aucune circonstance atténuante. Choqués par la condamnation, des Pontissois firent circuler une pétition pour empêcher l’exécution du condamné, ce à quoi les autorités fédérales se refusèrent. Ainsi, Bradley fut pendu à la prison de Campbell’s Bay le 5 avril 1935 à 6 heures en présence de l'abbé Harrington.

Sources :

BAC, RG 13, vol. 1595, dossier CC 429; 1933-1937.

BAnQ-CAO, TP9-S9, Archives judiciaires, divers, exécutions 1863-1937.

Des enfants exilés en Outaouais

![]() Par

ouimet-raymond

Le 04/04/2022

Par

ouimet-raymond

Le 04/04/2022

À la fin du XIXe siècle, la Grande-Bretagne dirigeait l’empire le plus grand et le plus riche du monde. Cela était dû au fait qu’en 1700, les élites dirigeantes de la Grande-Bretagne avaient décidé de dominer l’économie mondiale au moyen d’une flotte de navires commerciaux et militaires sans précédent. Ainsi, Londres est devenue la plus grande cité commerçante du monde et « ses richesses les plus importantes de tout l’univers. » Paradoxalement, la capitale britannique aura aussi été une ville où vivait une des plus grandes concentrations de nécessiteux de la planète. Au moindre écart, les démunis et les opprimés étaient sanctionnés. Par exemple, un homme y a été pendu à l’âge de 22 ans pour avoir volé un jambon en 1734.

Entre 1770 et 1830, 35 000 condamnations à mort ont été prononcées en Angleterre et au pays de Galles[1] ! En 1798, à la suite d’un soulèvement en Irlande, 30 000 paysans ont été massacrés dans le cadre de pendaisons officielles et de massacres improvisés. Non, il ne faisait pas bon pour un pauvre de vivre au Royaume-Uni.

Un poids social

Dans les années 1850, on fonde en Grande-Bretagne des maisons de correction et des écoles industrielles pour les enfants des familles pauvres. En 1882, 17 000 enfants nécessiteux fréquentaient ces écoles devenues ingérables. Pour se débarrasser de ce poids social, les autorités ont alors décidé de mettre en œuvre un système d’immigration juvénile dans le but de « sauver les enfants de mauvaises influences » en les expédiant outre-mer dans un milieu rural loin des tentations urbaines et de ses misères ! À cette époque, la pauvreté était vue comme une maladie infectieuse. Ainsi, de 1869 à 1930, les autorités britanniques enverront au Canada entre 80 000 et 100 000 enfants orphelins, abandonnés ou touchés par la pauvreté, dont 70 000 en Ontario et 8 000 au Québec. Cette immigration était définie par Londres et imposée au Canada.

Des enfants semblent avoir été  recrutés ou séduits par des circulaires aux promesses alléchantes, mais plusieurs ont simplement été déportés sans le consentement de leur famille alors que d’autres ont été envoyés au Canada par leurs parents qui espéraient que leur progéniture serait plus heureuse dans ce vaste pays. Le plus souvent, l’enfant ignorait où il allait et où il habiterait si ce n’est sur une ferme ; il ne savait même pas qu’il quittait sa famille à jamais, quand il en avait une. Or, la plupart ne savaient pas ce qu’était de travailler sur une ferme et ne connaissait pas la rigueur du climat canadien. Pire, frères et sœurs étaient souvent séparés.

recrutés ou séduits par des circulaires aux promesses alléchantes, mais plusieurs ont simplement été déportés sans le consentement de leur famille alors que d’autres ont été envoyés au Canada par leurs parents qui espéraient que leur progéniture serait plus heureuse dans ce vaste pays. Le plus souvent, l’enfant ignorait où il allait et où il habiterait si ce n’est sur une ferme ; il ne savait même pas qu’il quittait sa famille à jamais, quand il en avait une. Or, la plupart ne savaient pas ce qu’était de travailler sur une ferme et ne connaissait pas la rigueur du climat canadien. Pire, frères et sœurs étaient souvent séparés.

Au Canada, les enfants ont été accueillis dans des orphelinats ou des Home. Ils étaient souvent dans le désarroi le plus total. Le jour précédent leur arrivée, on informait la population que les enfants attendraient d’êtres accueillis ou même adoptés. Au Québec, les enfants ont été placés au nombre de quatre à douze par paroisse.

Si des enfants ont été accueillis comme des garçons ou des filles de la maison, de nombreux autres ont été reçus comme de la main-d’œuvre bon marché. Certains ont même été abandonnés quand leur tuteur jugeait qu’ils ne faisaient pas l’affaire ou qu’ils étaient malades, alors que d’autres ont été battus. Des enfants ont été logés dans des granges alors que des filles ont parfois été violées. Et nombreux ont été ceux qui ont subi plusieurs placements dans diverses familles d’accueil à cause de l’insatisfaction, le décès ou le déménagement du tuteur et à la suite d’une plainte de l’enfant pour mauvais traitements.

Les enfants ont généralement été bien accueillis au Québec. En 1902, un rapport de Bans & Chilton a souligné : « Il est clair dans la majorité des cas que l’enfant reçoit un meilleur traitement avec le Français [francophone] qu’avec l’Anglais. » Mais placer l’enfant dans un milieu francophone accentuait sa solitude à cause de la barrière de la langue et des mœurs différentes.

En Outaouais

Environ 3 000 enfants britanniques ont été placés en Outaouais dont 515 ont été identifiés par Mme Reine G. Morin-Lavoie. La vie de ces enfants n’a pas été différente en Outaouais qu’ailleurs au pays. Ainsi, celle du jeune Arnold Welsh, né en 1891 à Sheffield en Angleterre. Sa mère morte en 1901, son père s'est remarié, mais a confié son fils au Nugent Home. Arnold est arrivé au Québec en 1905, puis il a été placé à Masson chez un agriculteur prospère, James Kelly. Forcé à dormir dans la grange avec le bétail, l’adolescent mourra à la suite d’importants sévices moins de 7 mois après son arrivée au pays. Kelly sera condamné à 7 ans de prison.

D’autres ont été plus chanceux que le jeune Welsh. Par exemple, Violet Low, née en Écosse en 1897, est arrivée au Canada en 1910. En 1911, elle vivait à Ironside (Hull Ouest) où elle travaillait chez William Olmsted qui a fini par l’adopter. En 1916, elle a épousé un jeune d’origine allemande qui lui fera trois enfants. Violet est décédée en 1972 à Ottawa.

Comme l’a écrit Reine G. Morin-Lavoie : « [C’est-là] une page de notre histoire peu glorieuse qui mériterait d’être rappelée à ceux qui, trop souvent, utilisent les plus vulnérables pour forger leur profil philanthropique. »

Sources :

La Presse (Montréal), 1er mars 2017.

LINEBAUGH, Peter, Les pendus de Londres, crime et société civile au XVIIIe siècle, Montréal, éd. Lux, 2018.

MORIN-LAVOIE, Reine G., Enfants immigrants dans l’Outaouais québécois 1870-1930 – Portraits et destins, s.l., 2020.

[1] Ils ont été 7 000 à être exécutés.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 24/03/2022

Par

ouimet-raymond

Le 24/03/2022

Pendant que Cadieux et son compagnon faisaient diversion, les frêles embarcations voguaient au beau milieu des bouillons et de l'écume, plongeaient et se relevaient sur la crête des vagues qui les emportaient dans une course folle. Les habiles canotiers évitaient, tant bien que mal, les pointes acérées des rochers et tenaient, avec leurs avirons, les canots d'écorce dans les filets d'eau propices à leur progression. Mais le courant était si puissant que le désastre de la flottille était apparu inévitable. Dans l'une des embarcations, Marie Bourdon priait de tout cœur sainte Anne quand tout à coup apparut, devant les canots, une grande dame blanche qui montra la voie à suivre aux avironneurs. Le convoi était sauvé et en peu de jours tous les voyageurs furent rendus au lac des Deux-Montagnes, hors d'atteinte des ennemis.

Pendant la fuite miraculeuse des leurs en canots, Cadieux et son compagnon s'étaient engagés dans une furieuse bataille avec les Iroquois. Postés à l'abri de taillis, ils avaient abattu un, puis deux Iroquois dès le début de l'escarmouche. Revenus de leur surprise, les Iroquois avaient férocement contre-attaqué et le jeune algonquin était tombé sous leurs coups. Blessé, Cadieux avait réussi à rompre le combat et à se cacher dans les bois. Pendant trois jours, les Iroquois battirent la forêt pour retrouver sa trace et celles des siens. Trois jours et trois nuits le Montréalais était resté aux aguets sans pouvoir dormir ou se reposer. Désespérant de se rendre maître de leurs adversaires et frustrés du fruit de leur expédition, les maraudeurs remirent leurs canots à l'eau pour redescendre la Grande-Rivière.

Jean Cadieux s'était trouvé tout fin seul dans l'île du Grand-Calumet. Épuisé par le combat qu'il avait mené et les blessures qu'il y avait reçues, il lui fallait maintenant lutter contre les éléments de la nature et contre le sort qui lui était fait. Pendant ce temps, au bout de la Grande-Rivière, les siens s'inquiétaient de son retard. En effet, il aurait déjà dû être rendu à bon port, car on avait su que des maraudeurs Iroquois, ceux-là même que Cadieux avait affrontés, étaient de retour dans les parages de Montréal. On envoya donc trois hommes remonter le cours de la Grande-Rivière et porter secours à Jean Cadieux qui, se nourrissant de fruits et d'un peu de  chasse, voyait sa santé se détériorer un peu plus chaque jour.

chasse, voyait sa santé se détériorer un peu plus chaque jour.

Environ deux semaines après l'escarmouche, les trois hommes envoyés à son secours arrivèrent à l'île du Grand-Calumet et se rendirent au Petit-Rocher. Mais ils n'y trouvèrent pas Jean Cadieux qui s'était éloigné de son campement. A son retour, le coureur de bois y vit de la fumée :

Je me dis : ah! Grand Dieu! Qu'est ceci?

Les Iroquois m'ont-ils pris mon logis?

Dissimulé derrière un rideau d'arbres, il surveilla de loin les intrus qui s'apprêtaient à lever le camp quand il s'aperçut que les hommes qu'ils avaient pris pour des ennemis étaient des Français. Mais la joie produisit sur lui un tel choc qu'il était resté sans parole, incapable de signaler sa présence. Après le départ de la petite troupe, Jean Cadieux perdit tout espoir. Sentant la mort approchée, il écrivit son chant de mort, avec le sang ruisselant de ses blessures, sur de l'écorce de bouleau. Ensuite, il planta une croix de bois au pied de laquelle il creusa, de ses mains, une fosse, puis il s'y coucha :

C'est aujourd'hui que l'monde m'abandonne,

Mais j'ai recours en vous Sauveur des Hommes!

Très Sainte Vierge, ah! ne m'abandonnez pas.

Permettez-moi d'mourir entre vos bras.

Deux jours plus tard, les trois Français revinrent sur leurs pas. En repassant près du Petit-Rocher, ils aperçurent une croix faite de rondins dont ils s'approchèrent avec un respect mêlé d'un étonnement étrange : dans une fosse à peine creusée dans le sol gisait le corps encore chaud de Cadieux, à demi-enseveli dans des branches de sapins. Dans ses moins jointes reposait un large feuillet d'écorce de bouleau sur lequel il avait fait le récit de son agonie.

Après avoir inhumé le cadavre du coureur de bois et prié pour le repos de son âme, les trois hommes rapportèrent au poste de fourrures du lac des Deux-Montagnes l'écorce sur laquelle était écrit la complainte de Cadieux. Par la suite, on prit coutume d'entretenir une copie de ce récit, aussi écrit sur de l'écorce de bouleau, attachée à un arbre voisin de la tombe de Jean Cadieux, au portage des Sept-Chutes.

Le voyageur qui se rend aujourd'hui à l'île du Grand-Calumet peut voir, tout juste avant le village du même nom, un monument à la mémoire de Cadieux qui a été élevé, en 1895, par les travailleurs de l'entrepreneur Joseph Bourque, de Hull, lors de la construction du palais de justice de Bryson.

Source :

OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éditions Vents d’Ouest, 1994, p. 141-145, 152, 153.

La légende de Cadieux - première partie

![]() Par

ouimet-raymond

Le 21/03/2022

Par

ouimet-raymond

Le 21/03/2022

Il y a de cela longtemps, très longtemps même, la rivière des Outaouais était l'une des plus importantes voies de communication de la Nouvelle-France[1]. À cette époque, on l'appelait la Grande-Rivière. Aventuriers, coureurs de bois et explorateurs l'empruntaient pour se rendre à la baie d'Hudson, en Huronie, dans la vallée de l'Ohio et même jusque dans la lointaine Louisiane. En sens inverse, les Amérindiens empruntaient cette même voie d'eau pour descendre à Montréal ou à Québec et y échanger des fourrures contre des objets manufacturés dans les Vieux Pays.

Dans cette splendide rivière, grande comme un fleuveet aux nombreux rapides impétueux, qui coule sur une distance de 1 300 kilomètres du lac Eshawaham à celui des Deux-Montagnes, il y a, parmi des centaines d'autres, une grande et très pittoresque île : celle du Grand-Calumet. C'est là qu'a pris naissance la merveilleuse légende de Cadieux qui est malheureusement presque oubliée aujourd'hui.

La course dans les bois a été l'histoire de la vie de Jean Cadieux. La passion des voyages et le goût de l'aventure l'avaient attiré vers les pays des fourrures très jeune. Doué d'une vive intelligence, il avait bénéficié de l'expérience des Amérindiens dans la manière se tirer d'affaire avec peu de ressources. Naturellement, il avait adopté les moyens de transport indigènes, le canot l'été, la raquette l'hiver. Né à Montréal en 1671, il avait épousé Marie Bourdon en 1695 à Boucherville. Dix jours avant son mariage, il s'était engagé pour mener un canot chargé de marchandises au fort de la Louisiane et pour en ramener un rempli de pelleteries à Montréal.

Jean Cadieux, son épouse et quelques amis tant algonquins que français avaient passé l'hiver de 1709 à l'île du Grand-Calumet. Ils y avaient aménagés quelques cabanes au portage des Sept-Chutes, dans un lieu appelé Petit-Rocher, pour y attendre des Amérindiens de la tribu des Courtes-Oreilles qui devaient mener un convoi de pelleteries à Montréal le printemps suivant. Un jour du mois de mai, un jeune Algonquin, qui était allé rôder autour des rapides du portage, était revenu au camp tout essoufflé en criant : Nattaoué! Nattaoué! Les Iroquois ! Les Iroquois !

tant algonquins que français avaient passé l'hiver de 1709 à l'île du Grand-Calumet. Ils y avaient aménagés quelques cabanes au portage des Sept-Chutes, dans un lieu appelé Petit-Rocher, pour y attendre des Amérindiens de la tribu des Courtes-Oreilles qui devaient mener un convoi de pelleteries à Montréal le printemps suivant. Un jour du mois de mai, un jeune Algonquin, qui était allé rôder autour des rapides du portage, était revenu au camp tout essoufflé en criant : Nattaoué! Nattaoué! Les Iroquois ! Les Iroquois !

Un groupe de maraudeurs iroquois était embusqué à environ quatre kilomètres en bas du portage des Sept-Chutes en attente d'un convoi de fourrures à piller[2]. Il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à la bande de guerriers plus nombreuse que la troupe de Cadieux : sauter en canots les dangereux rapides réputés infranchissables. Mais ce n'était pas tout. Pour que la tactique réussisse, pour que le plus grand nombre soit sauvé et, enfin, pour que Marie vive, il fallait que quelqu'un restât sur l'île et se sacrifia. Cadieux, qui savait de quel bois se chauffaient les Iroquois, avait décidé d'assurer, lui-même, une diversion en les attirant dans les bois pour les empêcher de voir les fugitifs descendre les rapides. Un jeune et courageux Algonquin, dans lequel le coureur des bois avait une parfaite confiance, s'était spontanément joint à lui pour faire le coup de feu.

Une fois les préparatifs terminés, Cadieux et son jeune compagnon, armés de leurs fusils, haches et couteaux, étaient partis pour aller au-devant des Iroquois pendant que les autres se recommandaient à la bonne sainte Anne[3]. Il était convenu que les canots se lanceraient dans les rapides des Sept-Chutes[4] dès qu'on entendrait un ou plusieurs coups de fusils dans la direction du portage. Une heure ne s'était pas écoulée qu'un coup de fusil avait retenti, suivi bientôt d'un autre, puis de plusieurs. Les fugitifs avaient tout de suite mis à l'eau les canots et s'étaient engagés dans les terribles courants des Sept-Chutes. (À suivre)

[1] Le présent récit reprend, en partie, celui de Joseph-Charles Taché qui a été publié la première fois en 1863.

[2] Il ne peut s'agir que de maraudeurs, car les nations iroquoises avaient fait la paix avec les Français en 1701.

[3] Devant les périls de la mer et des voyages sur l'eau, les habitants de la Nouvelle-France avaient coutume de prier sainte Anne.

[4] Les rapides des Sept-Chutes n'existent plus aujourd'hui. Ils ont été noyés par la construction d'un barrage hydroélectrique en 1925. Le pont qui relie le village de Bryson à l'île du Grand-Calumet passe juste au-dessus de ce qui étaient les rapides des Sept-Chutes.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 09/03/2022

Par

ouimet-raymond

Le 09/03/2022

Hull, Québec, printemps 1871. Olivine Bleau est une femme heureuse. Âgée de vingt et un ans, elle a trouvé un mari à la fin de l’été précédent[1]. L’énergique père Louis-Étienne Delisle Reboul a consenti à bénir son mariage, lequel a été célébré à Hull en septembre 1870 dans l’église Notre-Dame en construction.

Olivine a vu le jour le 3 juillet 1849, à la Pointe-Claire, du mariage d’Édouard Bleau, forgeron, et de Louise Rableau. Mais que sait-elle de son mari, Onésime Lesage ? À part son âge – environ 37 ans – , elle le connaît que bien peu sinon pas du tout. Mais à son bras, un brin d’orgueil bien légitime rougit ses joues de contentement. Il est vrai que l’allure herculéenne du bel Onésime lui donne un air de Jos-Montferrand et que les amoureux ont des prénoms dont la rime semble être un présage de bonheur. Mais le bonheur est parfois éphémère.

Une femme en colère

Olivine n’avait pas vu qu’Onésime avait la mine  d’un renard maraudant près d’un poulailler. Alors que son mari bosse dans les chantiers de l’Outaouais, elle reçoit une lettre qui lui apprend qu’elle n’est pas le seul amour du bel hercule. En effet, Onésime a déjà convolé auparavant et on dit que sa première épouse a toujours bon pied bon œil. Pire encore, Onésime aurait aussi des enfants ! En colère, Olivine porte plainte auprès des autorités qui mettent en état d’arrestation Onésime le soir du 15 juillet 1871 alors qu’il fait une halte à Hull : il travaille comme cageux pour un certain Aenan.

d’un renard maraudant près d’un poulailler. Alors que son mari bosse dans les chantiers de l’Outaouais, elle reçoit une lettre qui lui apprend qu’elle n’est pas le seul amour du bel hercule. En effet, Onésime a déjà convolé auparavant et on dit que sa première épouse a toujours bon pied bon œil. Pire encore, Onésime aurait aussi des enfants ! En colère, Olivine porte plainte auprès des autorités qui mettent en état d’arrestation Onésime le soir du 15 juillet 1871 alors qu’il fait une halte à Hull : il travaille comme cageux pour un certain Aenan.

Onésime, fils de François Lesage et de Marie-Anne Arseneau, prétend que sa première épouse est décédée ; il avait épousé Sophie Roy le 23 septembre 1862 à Sainte-Ursule. De ce mariage sont nés quatre enfants : Délia, Hedwige, Hormisdas et Louis-Adélard[2]. Le 27 juillet 1871, Hilaire Roy, le frère de la prétendue morte, vient témoigner. Il dit que sa sœur, Sophie, a quitté Lesage quatre ans après leur mariage et qu’elle est ensuite partie pour les États-Unis. Il ne sait toutefois pas où elle habite – dans l’état de New York peut-être – et si elle vit encore. Mais on lui aurait affirmé qu’elle habitait dans la région de Moortown.

L’affaire n’est pas claire et le juge libère Lesage contre une caution et reporte la cause à plus tard en souhaitant qu’Hilaire Roy puisse vérifier ses renseignements. Le 31 juillet, la cause est entendue une nouvelle fois. Hilaire Roy déclare qu’il s’est rendu à Moore’s Junction où on aurait signalé la présence de sa sœur avec un homme, mais il ne l’a pas trouvée.

Un faux témoignage

Le père Reboul – un oblat de Marie Immaculée – identifie Onésime Lesage et Olivine Bleau puis assure la Cour qu’il les a bel et bien mariés en 1870. Olivine Bleau témoigne en après-midi. L’amour lui a donné une audace qui a plus à faire avec l’effronterie que le courage : elle nie avoir épousé Lesage ! On se demande bien alors de quoi la jeune femme a à se plaindre. Quoi qu’il en soit, le juge reporte la cause une nouvelle fois. Et comme Lesage n’a pas payé la caution imposée, il est arrêté et emprisonné.

Le 12 août, l’avocat de la Couronne Lees réclame l’ajournement de la cause pour lui permettre de prouver l’existence de la première épouse. Le défenseur de Lesage, un certain Mosgrove, s’oppose à l’ajournement et estime que la cause est sans objet. Et comme la Couronne n’a toujours pas de preuves à présenter, Lesage est enfin relaxé.

Le 12 août, l’avocat de la Couronne Lees réclame l’ajournement de la cause pour lui permettre de prouver l’existence de la première épouse. Le défenseur de Lesage, un certain Mosgrove, s’oppose à l’ajournement et estime que la cause est sans objet. Et comme la Couronne n’a toujours pas de preuves à présenter, Lesage est enfin relaxé.

Onésime Lesage était-il bigame comme on l’a prétendu dans une lettre ? Peut-être bien, car la mort de Sophie Roy n’a jamais été démontrée, pas plus que son existence. Quoi qu’il en soit, le couple Lesage-Bleau n’a pas moisi dans la région puisqu’il n’apparaît pas au recensement de 1881.

Sources :

BMS de la paroisse Saint-Joachim de la Pointe-Claire, 1849.

BMS de la paroisse Sainte-Ursule, 1862 à 1866.

The Ottawa Times (Ottawa) 17 juillet au 18 août 1871.