Biographies

Cyprien Tanguay, père de la généalogie québécoise

![]() Par

ouimet-raymond

Le 02/06/2023

Par

ouimet-raymond

Le 02/06/2023

La généalogie est aujourd’hui un passe-temps extrêmement populaire partout en occident. Au Canada français, elle est pratiquée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le Québec, à l’instar de l’Islande, est l’endroit le mieux équipé au monde en matière d’instruments de recherches généalogiques. Et cela, nous le devons en grande partie à Cyprien Tanguay.

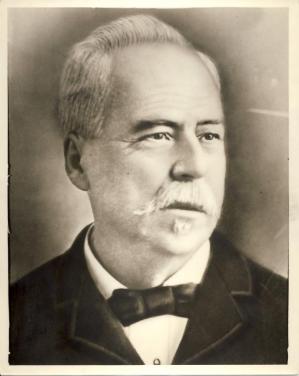

Fils de Pierre Tanguay et de Reine Barthel, Cyprien Tanguay naît à Québec, à deux pas du Séminaire, le 15 septembre 1819 ; il est le troisième d’une famille de quatre enfants (trois garçons et une fille). Sa mère est issue d’une famille originaire d’Allemagne, plus précisément de Hesse-Cassel. Il a pour parrain un célèbre patriote, le curé Étienne Chartier, qui est curé de Saint-Benoît (Mirabel) au moment de la rébellion des Patriotes en 1837. Après des études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au Séminaire et au Grand Séminaire de Québec, il devient professeur de rhétorique en 1840 et 1841 dans son alma mater avant d’être ordonné prêtre le 14 mai 1843.

D’abord desservant à Sainte-Luce et à Trois-Pistoles, il est nommé vicaire à Rimouski à la fin de 1843 où exerce le célèbre abbé Charles Chiniquy, apôtre de la tempérance qui sera par la suite excommunié et deviendra pasteur presbytérien. En 1846, Tanguay devient curé de Saint-Raymond-de-Portneuf où il s’occupe en priorité de l’instruction primaire en suscitant la création d’une commission scolaire dont il devient le secrétaire. Il travaille à l’amélioration de la voirie, puis se fait nommer maître de poste, ce qui lui permet d’organiser un service postal régulier entre Saint-Raymond et d’autres localités, dont Québec. Il cumule aussi la fonction de curé de la nouvelle paroisse de Saint-Basile avant d’être déplacé et nommé curé de Rimouski. À cet endroit, il procède à la construction d’une nouvelle église. En 1859, Cyprien Tanguay est nommé curé de Saint-Michel-de-Bellechasse. Mais son administration y suscite de la grogne ce qui fait qu’il demande une nouvelle affectation. Ce sera Sainte-Hénédine-de-Dorchester, à 40 kilomètres au sud de Lévis.

Il entreprend de dépouiller des registres des baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de paroisses dès 1846. En effet, le curé avait accès aux registres des BMS du Québec qui sont probablement les mieux conservés au monde. En mars 1865, le sous-ministre de l’Agriculture du Canada-Uni, Jean-Charles Taché, lui écrivait : …ayant été informé du fait que des études et des travaux entrepris par vous, depuis plusieurs années, vous ont acquis des connaissances toutes spéciales sur les statistiques des premiers temps de l’établissement du pays, et ayant l’intention de constituer la statistique canadienne à dater de cette époque…

L’œuvre de Tanguay

Taché n’était pas seulement sous-ministre de l’Agriculture, mais aussi des Statistiques. Parle-t-il de Tanguay à son ministre ? Sans doute, car Thomas d’Arcy McGee, député de Montréal et ministre en titre de l’Agriculture, de l’Immigration et de la Statistique lui offre un poste. En effet, Taché a besoin d’aide pour accomplir sa tâche. Quoi qu'il en soit, le curé demande d’être relevé de sa cure. Comme son statut d’ecclésiastique lui interdit d’occuper un poste de fonctionnaire, il est « attaché au Département des statistiques [!] » avec un traitement confortable de mille dollars par année. C’est ainsi que Tanguay vient s’installer à Ottawa et se met à fréquenter les routes du Québec pour dresser un énorme fichier sur les familles du Québec. Ce fichier comprend pas moins de 122 623 fiches familiales qui contiennent 1 226 230 actes de baptêmes, mariages et sépultures. Cette compilation impressionnante constituera la matière du grand œuvre de Cyprien Tanguay, le Dictionnaire généalogique des familles canadiennes dont le premier volume – il en aura sept pour un total d’environ quatre mille pages - est publié en 1871.

Pour bâtir cette généalogie des familles canadiennes, Tanguay a systématiquement dépouillé les registres paroissiaux du pays, voire même de toute l’Amérique française. De longs voyages sur le continent européen lui ont aussi permis d’explorer minutieusement les dépôts d’archives stratégiques, comme le Dépôt des archives de la Marine à Paris, des fonds en Belgique, en Prusse et dans d’autres États allemands, ainsi qu’en Italie.

Le célèbre généalogiste québécois René Jetté a dit : Son œuvre maintenant centenaire demeure aussi estimable que monumentale, tant par l’ampleur de l’information, patiemment recueillie dans des conditions d’accès, d’éclairage et de transport héroïques, que par l’élan indiscutable et toujours soutenu qu’elle a donné aux enquêtes généalogiques au Québec.

Enfin, je souligne que nommé prélat romain en 1887, Cyprien Tanguay a pris sa retraite en 1893 et est mort à Ottawa le 28 avril 1902. Bien qu’il habitait à Ottawa, au 90, de la rue Guigues – la maison est toujours en place –, il a été inhumé dans la chapelle du Séminaire de Québec.

Le Dictionnaire généalogique des familles canadiennes peut être consulté en ligne (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/).

SOURCES

BAnQ, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos jours / | BAnQ numérique.

Dictionnaire biographique du Canada en ligne; érudit.org.

GAGNON, Jacques, Père de la généalogie québécoise et canadienne, Montréal, LIDEC, 2005 ; Wikipédia.

Eugène Décosse, l'homme orchestre

![]() Par

ouimet-raymond

Le 18/05/2023

Par

ouimet-raymond

Le 18/05/2023

Il y a à Gatineau, près du boulevard Mont-Bleu, une rue appelée Décosse. Cette rue rappelle le souvenir d’Eugène Décosse, un grand sportif de la région qui a même revêtu le chandail de la sainte Flanelle.

Eugène Décosse a été un grand sportif de la région. Né au 57, rue Wellington à Hull le 9 décembre 1900, du mariage d’Aristide Décosse avec Corinne Barrette, Eugène est un fanatique du sport, et plus particulièrement du hockey ; c’est un gardien de but de grand talent. Il joue pour les Canadiens de Hull, puis pour le Ottawa Royal Canadiens et l’Ottawa New Edinburghs. Au cours de la saison 1918-1919, il remporte six victoires en huit parties, dont cinq par blanchissage ! Il gagne, au cours des années suivantes, deux titres First All-Star et un titre Second All-Star.

En novembre 1924, le Canadien de Montréal invite Décosse à son « camp d’entraînement ». Il obtient un contrat comme agent libre et se rend à Toronto pour l’inauguration de la saison 1924-1925. Le Canadien remporte la victoire au compte de 7 à 1 contre le St. Pat’s. Le gardien en titre du Canadien, Georges Vézina, a été si bon que Décosse a réchauffé le banc toute la partie. Peu après cette partie, le Hullois a été renvoyé à Hull.

A-t-il été déçu de la façon dont il avait été traité par le grand club ? Sans doute. Quoi qu’il en soit, il revient dans la région en compagnie de deux autres joueurs de la sainte Flanelle : René Lafleur et René Joliat, ce dernier frère du fameux ailier gauche du Canadien, Aurèle Joliat, et du futur chef de police d’Ottawa, Émile Joliat.

Eugène Décosse reprend alors sa carrière de hockeyeur dans les rangs amateurs et joue pendant deux saisons pour le Ottawa New Edinburgh’s pour prendre sa retraite définitive à l’âge de 26 ans.

Du sport à la politique

De retour à Hull, Décosse a besoin de mettre  du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.

du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.

Membre de l’Association athlétique du Hull-Volant dès 1933, il met sur pied, en 1936, une fameuse équipe de hockey senior, soit celle du Hull-Volant dont il est l’instructeur. Il conduit cette équipe à la finale de l’est de la fameuse coupe Allan après avoir vaincu les équipes de Cornwall, Smith Falls, Moncton et les As de Québec. Malheureusement, l’équipe baissera pavillon devant les puissants Tigres de Sudbury qui alignent plusieurs futures vedettes de la Ligue nationale de hockey.

En 1938, il construit le stade Décosse, rue Laurier (près de l’ancien monastère des Servantes de Jésus-Marie), où s’affronteront des équipes de baseball, des lutteurs, des boxeurs, pendant plusieurs années. C’est alors le lieu le plus achalandé de Hull.

Le sport continue à jouer un grand rôle dans la vie de Décosse. Il préside les destinées de la Ligue de baseball interprovincial et la Ligue de la cité de Hull, il est aussi directeur de l’équipe nationale de baseball à Ottawa et… gérant de l’Auditorium d’Ottawa ! Véritable homme-orchestre. il se lance en politique municipale en 1941 et est élu à deux reprises conseiller du quartier Laurier. En 1945, il décide de se présenter à la mairie de Hull contre le populaire Raymond Brunet qui a mis fin au P’tit Chicago. Alertés par les bien-pensants qui craignaient cet homme non conformiste qui pourfendait le bon chef de police Adrien Robert, le clergé et la presse unissent leurs efforts pour lui barrer la route. Décosse est défait par un peu plus de mille voix. Mais comme il est un valeureux soldat de l’Union nationale qui a remporté le scrutin provincial de 1944, le voici nommé « chef de la police provinciale pour le district de Hull » ! Sa femme dira plus tard : « Eugène ne savait pas se servir de son revolver et je pense même qu’il avait un peu peur de cette arme. »

Eugène travaille 16 à 18 heures par jour. Et malgré ses positions politiques, il ne rechigne pas à venir en aide à des gens d’un camp autre que le sien. En 1953, son journal, L’Opinion publique cesse ses opérations. Peu de temps après cette fermeture, Eugène Décosse subit un infarctus et, le 2 janvier 1955, il meurt d’un arrêt cardiaque.

Sources

http://wwweyesontheprize.blogspot.com/2007_04_01_archive.html

Le Régional (Hull) 26 mars 1985.

La Revue,(Gatineau) 26 mars 1985.

TROTTIER, Jean-Claude, Le Petit Hull-Volant (1932-2007), Gatineau, 2009.

Théotime Bonhomme : un entrepreneur... entreprenant !

![]() Par

ouimet-raymond

Le 24/03/2023

Par

ouimet-raymond

Le 24/03/2023

La Petite-Nation regorge de personnages plus grands que nature depuis les tout débuts de sa colonisation. Pensons aux Denis-Benjamin Papineau, premier ministre conjoint du Canada-Uni en 1846-1848, à Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes et le meilleur tribun de l’histoire du Québec, à Henri Bourassa, politicien exceptionnel et fondateur du journal Le Devoir, à Julie Bruneau, fondatrice d’un comité de femmes patriotes, etc.

À ces personnages bien connus, il faut ajouter Théotime Bonhomme. Né à l’île Perrot le 27 avril 1858, celui-ci épouse Coralie Tessier le 17 février 1879, à l'église Saint-Jacques-le-Majeur, à Montréal. La mariée n’a que 17 ans alors que Théotime en a 21. Trois ans plus tard, la famille Bonhomme s’établit dans la Petite-Nation, plus précisément à Papineauville. Théotime commence par fabriquer des meubles. Ses qualités d’organisation et son dynamisme sont rapidement remarqués par ses concitoyens qui l’élisent chef de la compagnie des pompiers volontaires de Papineauville le 3 février 1888. À ce titre, il sera appelé à superviser la construction de la première station de feu de la municipalité.

Homme on ne peut plus énergique,  Bonhomme devient vite un remarquable homme d’affaires. Dix ans après son arrivée en Petite-Nation, il se lance dans le commerce du bois de sciage et, en 1896, il fait de sa petite entreprise la Compagnie industrielle de Papineauville avec comme associé Henri Bourassa et trois autres Papineauvillois. La compagnie remportera un vif succès et Bonhomme en assurera la présidence jusqu’à sa mort. Dès 1935, alors que la plupart des concessions forestières étaient accordées aux papetières de la région, l’entreprise commence à orienter ses activités sur la vente de bois d’œuvre scié et de matériaux de construction – un précurseur des activités de l’entreprise d’aujourd’hui connue sous le nom de Bonhomme Pro à Gatineau et celui de Bytown Pro en Ontario.

Bonhomme devient vite un remarquable homme d’affaires. Dix ans après son arrivée en Petite-Nation, il se lance dans le commerce du bois de sciage et, en 1896, il fait de sa petite entreprise la Compagnie industrielle de Papineauville avec comme associé Henri Bourassa et trois autres Papineauvillois. La compagnie remportera un vif succès et Bonhomme en assurera la présidence jusqu’à sa mort. Dès 1935, alors que la plupart des concessions forestières étaient accordées aux papetières de la région, l’entreprise commence à orienter ses activités sur la vente de bois d’œuvre scié et de matériaux de construction – un précurseur des activités de l’entreprise d’aujourd’hui connue sous le nom de Bonhomme Pro à Gatineau et celui de Bytown Pro en Ontario.

Un industriel qui a à cœur sa région

L’industriel de Papineauville ne fait pas que des affaires. En effet, la politique l’intéresse et il n'hésite pas à appuyer Henri Bourassa à qui il voue une amitié indéfectible. Toujours est-il que Bonhomme brigue les suffrages de ses concitoyens qui l’élisent à la mairie de la paroisse de Sainte-Angélique de Papineauville de 1893 à 1897[1]. Théotime est alors solidement ancré à Papineauville. Aussi achète-t-il un terrain de son ami Bourassa et s’y fait construire une maison que l’on peut admirer au 179, rue Henri-Bourassa. L’homme est heureux en affaires, mais a le malheur de perdre son épouse qui décède le 20 décembre 1902 sans doute usée par 21 grossesses.

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », dit l’Éternel[2]. Et Théotime est bien d’accord avec la bible. Aussi, le 14 juillet 1903, il épouse Hermine Provencher. Puis il acquiert, en 1907, la minoterie (moulin à farine) de Papineauville qui était l’ancien moulin banal des Papineau et vend la farine sous le nom de Five Stars à Montréal et à Ottawa. Il fonde aussi une crèmerie qui deviendra la plus importante du Québec et d’autres entreprises comme la Villeray Lumber.

Théotime Bonhomme s’intéresse vivement au développement de l’Outaouais et il est celui qui électrifiera la municipalité de Maniwaki et qui y installera un réseau téléphonique. En effet, en 1904, il fonde la Compagnie électrique de Maniwaki, qui exploitera un barrage sur la rivière au Corbeau, et dont il se départira en faveur de la Gatineau Power en 1927, année où il fonde la Blanche River Power Company. Il construit alors un barrage et une usine d’alimentation électrique près du lac McGregor. Cette entreprise passera elle aussi aux mains de la tentaculaire Gatineau Power.

Théotime Bonhomme s’intéresse vivement au développement de l’Outaouais et il est celui qui électrifiera la municipalité de Maniwaki et qui y installera un réseau téléphonique. En effet, en 1904, il fonde la Compagnie électrique de Maniwaki, qui exploitera un barrage sur la rivière au Corbeau, et dont il se départira en faveur de la Gatineau Power en 1927, année où il fonde la Blanche River Power Company. Il construit alors un barrage et une usine d’alimentation électrique près du lac McGregor. Cette entreprise passera elle aussi aux mains de la tentaculaire Gatineau Power.

Ami intime d’Henri Bourassa, l’industriel de Papineauville participe à la fondation du journal Le Devoir en 1910 et continue à s’intéresser à la politique : il est maire de Papineauville de 1925 à 1928. Il meurt à Papineauville le 3 avril 1939 et de nombreux journaux parlent de lui d’une façon élogieuse. Quant à sa seconde épouse, elle trouvera la mort le 11 février 1944 à l’âge de 88 ans.

Illustrations :

- Théotime Bonhomme.

- Le 179, Henri-Bourassa. Google Maps.

Sources :

BONHOMME, Claude, communications à l’auteur le 21 et 27 février 2023.

Calendrier 2015 : 125 ans de la brigade des pompiers, municipalité de Papineauville.

LEBLANC, Claire, Le moulin seigneurial de Papineau, Généalogie Petite-Nation, bulletin de septembre 2019.

Le Devoir (Montréal), 3 avril 1939.

Le Droit (Ottawa), 3 avril 1939.

Alexandre Taché : un bleu chez les rouges

![]() Par

ouimet-raymond

Le 17/02/2023

Par

ouimet-raymond

Le 17/02/2023

On a longtemps cru qu’il fallait être membre du Parti libéral pour devenir député du comté de Hull à l’Assemblée législative du Québec, puis à l’Assemblée nationale. On a même dit que le Parti libéral pouvait faire élire un poteau s’il était peint en rouge. Cela est exagéré, mais il est vrai que pendant 41 années consécutives (1981-2022) les Libéraux ont détenu la circonscription. Toutefois, 4 députés du comté ont été élus comme membre du Parti conservateur, de l’Union nationale, du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec. L’un de ses personnages a été Alexandre Taché député pendant 11 ans.

Alexandre Taché a vu le jour à Saint-Hyacinthe, le 17 août 1899. Il était le fils de Joseph de La Broquerie Taché et de Marie-Louise Langevin. Son père (1858-1932), notaire de profession, s’est signalé davantage dans le monde du journalisme comme directeur propriétaire du Courrier de Saint-Hyacinthe de 1902 à 1914 ; puis à Ottawa comme imprimeur du Roi, de 1914 à 1920, et conservateur de la Bibliothèque du Parlement, de 1920 à 1932. Il avait aussi, comme plusieurs membres de sa famille avant lui, milité dans les rangs du Parti conservateur dont il avait en vain porté les couleurs dans deux élections fédérales à Saint-Hyacinthe en 1904.

Alexandre Taché a fait ses études au séminaire de Saint-Hyacinthe, à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Montréal. Le 21 janvier 1924, il était admis au Barreau de la province de Québec, puis a été fait conseiller en loi du roi en 1938. Huit ans plus tard, il était fait docteur honoris causa de l'Université d'Ottawa. Il a exercé la profession d'avocat à Hull jusqu'en 1956. Entre-temps, il a aussi été nommé bâtonnier du Barreau de Hull en 1939 et en 1944.

Alexandre Taché a épousé, le 26 octobre 1925, Berthe Laflamme, fille mineure d’Édouard-Hector, agent d’assurances, et de Delvina Berthiaume, dont il aura trois enfants : à Hull, dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce.

Si le ciel est bleu, l'enfer est…

En 1936, il se lance en politique et se fait élire comme député de l'Union nationale dans le comté de Hull[1] après avoir remporté la victoire contre le libéral Alexis Caron. Avait-il bénéficié d’un effet de chaire du haut de laquelle plus d’un prêtre a enseigné à ses paroissiens : « N’oubliez pas que si le ciel est bleu, l’enfer est rouge » ? Quoi qu’il en soit, il sera défait trois ans plus tard par le même Caron dont le Parti libéral décevra les Hullois tant et si bien qu’ils rééliront Taché en 1944, 1948 et 1952.

Nommé orateur (président) de l'Assemblée législative du Québec, il occupe cette fonction du 7 février 1945 au 15 décembre 1955, date de sa démission à la fois comme orateur et député. Selon le regretté Cartier Migneault, ancien libraire et membre de l’Union nationale, Alexandre Taché aurait un jour donné tort à son chef, Maurice Duplessis, qui pour se débarrasser de son député de Hull l’a alors nommé juge. Poursuivant sa vengeance, le « cheuf » serait allé jusqu’à empêché le fils de Taché, Pierre, à devenir candidat de l’Union nationale aux élections de 1956, lui préférant Roland Saint-Onge qui sera défait par 157 voix par le libéral Oswald Parent dans un scrutin qui entaché d’irrégularités. C’est ainsi que l’Union nationale a perdu le comté de Hull à tout jamais

Comme député, Alexandre Taché, s'est plus particulièrement intéressé à la reconstruction et au développement des institutions régionales : écoles, prison de Hull – on lui doit hôpital du Sacré-Cœur de la rue Gamelin –, orphelinat Sainte-Thérése ; et à l'essor touristique de la Gatineau, par l'amélioration du réseau routier ; à l'encouragement des troupes théâtrales et littéraires de Hull et des talents artistiques locaux. S’il a été un fervent adepte du bridge et des échecs, il s’est aussi intéressé à la philatélie et à l'histoire

Comme député, Alexandre Taché, s'est plus particulièrement intéressé à la reconstruction et au développement des institutions régionales : écoles, prison de Hull – on lui doit hôpital du Sacré-Cœur de la rue Gamelin –, orphelinat Sainte-Thérése ; et à l'essor touristique de la Gatineau, par l'amélioration du réseau routier ; à l'encouragement des troupes théâtrales et littéraires de Hull et des talents artistiques locaux. S’il a été un fervent adepte du bridge et des échecs, il s’est aussi intéressé à la philatélie et à l'histoire

Juge à la Cour de magistrat des districts de Hull, Terrebonne et Pontiac en 1956, il est ensuite promu juge à la Cour supérieure en 1958. Il est alors reconnu pour sa loyauté, sa ténacité, sa perspicacité, sa tolérance et son entregent,

Alexandre Taché est décédé subitement d'une thrombose coronarienne à Hull, le 9 mars 1961 et a été inhumé dans le cimetière Notre-Dame de Hull ; il avait 61 ans et 6 mois. Il aura laissé le souvenir d’un homme plein d’humour et de principes.

Sources :

BAnQ.

Le Droit (Ottawa) juin 1956.

MIGNEAULT, Cartier, conversations avec l’auteur, janvier 1997.

Musée canadien de l’Histoire, site Internet consulté le 9 février 2023.

TACHÉ, Alexandre, o.m.i., Biographie de l’honorable Alexandre Taché (1899 – 1961) Député de Hull Orateur de l’Assemblée législative (1945 – 1955), UQO, janvier 1997

[1] À cette époque, Pointe-Gatineau faisait partie du comté de Hull.

Les trois femmes d'Éraste d'Odet d'Orsonnens

![]() Par

ouimet-raymond

Le 22/01/2023

Par

ouimet-raymond

Le 22/01/2023

À Gatineau, dans le quartier Mont-Bleu, se trouve une rue d’Orsonnens, en l’honneur de l’ancien maire d’Odet d’Orsonnens. Les prénoms de ce personnage étaient Jean Éraste Protais. Évidemment, avec de tels prénoms, il ne pouvait pas être un homme ordinaire.

D’Odet d’Orsonnens naît à Saint-Roch-l’Achigan le 12 avril 1836 du mariage du mercenaire d’origine suisse, Protais d’Odet d’Orsonnens avec Louise Sophie Rocher. Le capitaine d’Odet d’Orsonnens était arrivé au Canada en 1811 avec le régiment des Meurons qui a servi au pays jusqu’en 1816. Quand le régiment a quitté le Canada, Protais d’Odet d’Orsonnens avait atteint le grade de lieutenant-colonel. Il s’établit alors à Saint-Roch-l’Achigan.

Contrairement à son père, Jean Éraste Protais n’a pas la moindre inclination pour la carrière militaire. Il fait des études au collège de l’Assomption et au collège des Jésuites, à Montréal où il opte pour le notariat ; il est reçu notaire à 22 ans.

À 17 ans, il a déjà acquis une belle réputation d’écrivain au Québec et, en 1856, il publie deux nouvelles : L’épluchette de blé d’Inde et Une résurrection. Avec le futur premier ministre de la province, Olivier Chauveau, d’Odet d’Orsonnens est l’un des écrivains qui a le plus de succès au Québec. En 1860, il publie Le parricide Luron et Felluna.

D’Odet d’Orsonnens s’établit à Hull en 1873 et il y exerce le notariat pendant 17 ans avant de se tourner vers le commerce. Dès 1875, il y fonde un cercle littéraire avec Alfred Rochon et l’avocat Charles Marcil. La même année, il est élu président de la Société Saint-Jean-Baptiste locale.

D’Odet d’Orsonnens est un touche-à-tout. En 1877, il se lance en politique et se fait élire échevin, poste qu’il conserve pendant 11 ans. En 1889, il devient même maire de Hull. Puis, à partir de 1879, il siège pendant 15 ans à la Commission scolaire dont il sera président pendant pas moins de 7 ans.

En 1892, fortune faite, il devient prêteur et l’un des plus grands propriétaires terriens de Hull. D’Odet d’Orsonnens a le temps d’avoir des loisirs… créatifs. Il fait des recherches sur le mouvement perpétuel et, en 1899, il publie, chez Bureau & frères à Ottawa, 2 opuscules : Le moteur centripète et Le moteur centrifuge. Il se penche aussi sur l’étude de la dynamite.

Mais qui était la femme derrière cet homme exceptionnel ? Il y en avait plus d’une : outre sa mère, elles étaient trois !

Revenons en arrière : Jean Éraste Protais d’Odet d’Orsonnens a 22 ans. Le célibat et sans l’inactivité sexuelle lui pèsent quand il fait la rencontre d’une gentille petite anglaise : Mary Ann Smith. Mais pour jouir des faveurs de la jeune personne d’âge mineure, il lui faut la marier, ce qui se fait en grand secret, le 1er novembre 1858, à Montréal, en présence de la seule mère de la jeune fille, parce que le nouveau notaire ne veut pas déplaire à sa mère qui lui fournit ses moyens de subsistance. Moins de trois mois après le mariage, la jeune fille et sa mère s’enfuient aux États-Unis pour des raisons qui restent inconnues.

Les flammes de l’enfer

Il ne semble pas que la fuite Mary Ann Smith ait importuné plus qu’il ne faut d’Odet d’Orsonnens qui fait la rencontre d’une autre jeune fille mineure, enfant d’un boulanger. Son nom : Tharsile Amyot. Les deux jeunes gens se plaisent tant et si bien qu’ils convolent en injustes noces le 20 septembre 1860 en l’église Notre-Dame à Montréal. Pendant ce temps-là, Mary Ann Smith vit toujours… à Boston aux Massachusetts. Voilà qu’un jour de 1867 ou de 1868, on ne sait pas trop, notre d’Odet d’Orsonnens avoue, en confession, son premier mariage et l’existence de Mary Ann Smith. Le prêtre lui ordonne alors de se séparer de sa femme sous peine des flammes de l’enfer !

Voilà donc d’Odet d’Orsonnens obligé d’avouer à sa douce (croyait-il) Tharsile, sa bigamie. La voilà en furie qui exige l’annulation de son mariage. C’est alors que Mary Ann Smith a la bonne idée de passer de vie à trépas le 25 mars 1869. Heureuse coïncidence se dit sans doute notre petit tabellion qui se remet à faire la cour à Tharsille. Mais la jeune dame a du caractère et repousse sèchement celui qui aurait dû être son mari. Elle exige toujours l’annulation officielle du mariage. D’ailleurs, les avocats sont tous d’accord là-dessus : le premier mariage étant valide, le deuxième ne peut l’être.

Un mariage secret

Pendant des années, Jean Éraste Protais d’Odet d’Orsonnens essaie de convaincre Tharsile de son amour, sans succès. Il la menace même de recourir à la loi pour lui faire entendre raison. Pas plus de succès. « Il n’est pas bon que l’homme reste seul », dit la Bible et d’Odet d’Orsonnens est bien d’accord avec cette sentence. Dès son arrivée à Hull, qui n’est sans doute pas étrangère à sa situation matrimoniale, d’Odet d’Orsonnens confie son problème au père Charpeney, oblat de Marie-Immaculée, qui réfère l’affaire à Mgr Guigues, évêque d’Ottawa. Celui-ci déclare : « Comme pour faire déclarer nul ce mariage il aurait des formalités sans nombre à remplir […] les parties devraient se donner l'une à l'autre un papier signé par lequel elles s'engageraient à ne pas s'inquiéter l'une l'autre, que Mr D'Orsonnens pourrait se marier avec une autre personne, mais qu'on ne mettrait pas l'acte de mariage dans les registres... » Il prend soin d’ajouter qu’il serait sans doute mieux de marier le couple en Ontario, là où le Québec n’a pas autorité !

Tharsile ne signe pas le papier et d’Orsonnens estime que personne ne peut le condamner au célibat, ce à quoi acquiesce le père Charpeney qui marie le notaire à Marie-Louise Fiset le 8 novembre 1874 sans en porter mention au registre.

L’affaire n’est pas finie. Par l’entremise de ses avocats, Tharsile Amyot demande comment on a pu marier d’Odet d’Orsonnens ? A-t-elle du chagrin ? Toujours est-il, qu’au point de vue de la loi, Jean Éraste Protais et Tharsile sont mari et femme. Les Oblats aimeraient que l’affaire ne fasse pas de bruit et n’hésitent pas à dire que s’il fallait annuler le deuxième mariage de d’Orsonnens, l’évêque pourrait y voir « sans faire du bruit pour rien ».

Quoi qu’il en soit, d’Odet d’Orsonnens a, une nouvelle fois, deux femmes en même temps. Et à Montréal, le cas finit par faire tant de bruit que les tribunaux s’en emparent. Enfin, le 20 septembre 1875, le juge Johnson déclare le mariage d’Orsonnens-Amyot nul au grand déplaisir du père de Tharsile.

En 1900, d’Odet d’Orsonnens perd une cinquantaine de maisons dans le Grand feu. Deux ans plus tard, il a la douleur de perdre son épouse qu’il suivra dans la tombe en 1906 après une vie plus que bien remplie.

Sources :

Archives de la Ville de Gatineau H12-01-0667, Archives des OMI, Montréal ; Boutet, Edgar, Éraste d’Odet d’Orsonnens, notaire, dans Asticou, cahier no 34, juillet 1986, pages 4-6 ; BANQM ; Latrémouille, Denise, D’or et d’azur, de sueur et de labeur, Hull, 2000.

Aimé Guertin : un député à la défense de la classe ouvrière

![]() Par

ouimet-raymond

Le 29/11/2022

Par

ouimet-raymond

Le 29/11/2022

Il y a dans notre histoire des députés qui sont passés presque inaperçus tant ils ont été silencieux, et d’autres qui, malgré la brièveté de leurs mandats, ont marqué l’histoire. C’est le cas d’Aimé Guertin. Sixième d’une famille qui comptera douze enfants, il naît à Aylmer le 7 juin 1898 du mariage de Timothée Guertin, commerçant, et de Lina Bélanger. Aimé quitte l’école en sixième année pour aller travailler comme chasseur à l’hôtel Victoria d’Aylmer. Puis il occupe divers emplois jusqu’au jour où il entre au Canadian Pacific Railway (CPR), en 1916, où il acquiert une formation en télégraphie.

Parfaitement bilingue, Aimé Guertin compense son manque de diplômes par une constante autodidaxie. Sa curiosité naturelle et sa discipline en feront plus tard un orateur de grand talent. Fier francophone, Guertin n’a pas froid aux yeux et participe à la lutte contre l’inique Règlement 17 qui restreint les droits de francophones en Ontario. Promu commis principal à Pembroke, Ontario, il y est accusé de sédition pour s’être porté à la défense de la langue française. C’est sans doute pour cette raison que le CPR le mute, ce qui l’amène à remplacer des agents de la compagnie dans diverses localités canadiennes de son réseau ferroviaire. Fatigué de ces voyages incessants, il démissionne en 1921 de son poste d’agent voyageur et devient simple commis à la gare de Hull-Ouest, rue Montcalm à Hull. Puis il épouse Aline Tremblay ; le couple aura douze enfants.

Une soif de justice

Selon l’historien Pierre-Louis Lapointe, Aimé Guertin a soif de justice pour les siens et intervient en faveur du français chaque fois que l’occasion se présente : « Il prend parti contre les orangistes et tous ceux qui méprisent les Canadiens français, tant à Aylmer qu’ailleurs au Québec. » En 1925, il lance son entreprise de courtage en en assurances et deux ans plus tard, il est élu député du comté de Hull pour le  Parti conservateur du Québec. Dès lors, il intervient avec force pour appuyer le combat des francophones du Pontiac pour le droit l’obtention du droit d’enseigner le français à leurs enfants. L’historien Lapointe a écrit : « Rarement aura-t-on vu un député de l’Outaouais occuper autant de place sur l’échiquier politique québécois. » Guertin est alors une étoile montante à Québec et le chef du parti, Arthur Sauvé le nomme whip des conservateurs dès 1928. Le député de Hull se fait le défenseur de l’ouvrier et l’instigateur de l’adoption de mesures sociales avant-gardistes tels le salaire minimum, la pension de vieillesse, les allocations familiales, la journée de travail de huit heures, etc. Et il n’hésite pas à pourfendre le capitalisme sauvage. Maurice Duplessis le traite de bolcheviste.

Parti conservateur du Québec. Dès lors, il intervient avec force pour appuyer le combat des francophones du Pontiac pour le droit l’obtention du droit d’enseigner le français à leurs enfants. L’historien Lapointe a écrit : « Rarement aura-t-on vu un député de l’Outaouais occuper autant de place sur l’échiquier politique québécois. » Guertin est alors une étoile montante à Québec et le chef du parti, Arthur Sauvé le nomme whip des conservateurs dès 1928. Le député de Hull se fait le défenseur de l’ouvrier et l’instigateur de l’adoption de mesures sociales avant-gardistes tels le salaire minimum, la pension de vieillesse, les allocations familiales, la journée de travail de huit heures, etc. Et il n’hésite pas à pourfendre le capitalisme sauvage. Maurice Duplessis le traite de bolcheviste.

Un discours de huit heures

Aimé Guertin est un homme combatif et les 1er et 2 avril 1931 il prononce un discours fleuve de huit heures dans le but d’obtenir des précisions sur les dépenses effectuées par le ministère de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries. Dans une lettre datant du 11 septembre 1933, Guertin manifeste clairement son refus d’appuyer le nouveau chef du Parti conservateur qui est nul autre que Maurice Duplessis. Cette décision ne l’empêche nullement de lutter pour la justice. Aussi, n’hésite-t-il pas à prononcer des allocutions bien senties en faveur des travailleurs de la forêt du Témiscamingue et de l’Abitibi contre la compagnie James MacLaren et contribue ainsi à l’adoption d’une réglementation qui rappelle à l’ordre les compagnies forestières, à l’augmentation des salaires et à l’amélioration des conditions de travail des forestiers. Guertin ne néglige pas son comté et il obtient l’Orphelinat Ville-Joie-Sainte-Thérèse ainsi que le Sanatorium Saint-Laurent, hôpital pour tuberculeux.

Guertin est devenu l’adversaire de son cheuf, Duplessis, et préfère alors quitter la politique provinciale en 1935. L’Outaouais vient de perdre un député exceptionnel. Il tente sa chance au fédéral sous la bannière du Parti de la restauration nationale. Sans succès. Il abandonne alors la politique partisane pour se consacrer à grosse famille et à ses affaires. On l’approche à deux reprises pour qu’il présente sa candidature à la mairie de Hull, mais il refuse obstinément. Il devient l’un des plus importants courtiers d’assurance du Québec et fonde l’Agence de voyages Guertin.

Bien qu’éloigné de la politique, il n’en demeure pas moins intéressé au développement de l’Outaouais. Il travaille à la création de la paroisse Sainte-Bernadette à Hull, fonde l’Union des Chambres de commerce de l’ouest du Québec dont il sera président jusqu’en 1949, lance l’idée de la création d’un diocèse en Outaouais, etc. En 1959, le premier ministre du Canada John Diefenbaker le nomme au comité exécutif de la Commission de la capitale nationale (CCN) où il s’y fait le gardien des intérêts de l’Outaouais. Puis il se prononce ouvertement en faveur de l’autonomie de l’Outaouais face à Ottawa et à la CCN, opinion qu’il réitérera en 1967 dans un mémoire qu’il rédige avec Égide Dandeneault sur l’intégrité du territoire du Québec.

Homme d’affaires averti, autodidacte, et franc, sa passion pour la justice sociale a fait d’Aimé Guertin l’un des meilleurs députés du comté de Hull au XXe siècle. Il est décédé dans l’ancienne ville de Hull le 8 juin 1970 et a été inhumé à Aylmer.

Sources :

Assemblée nationale du Québec, Aimé Guertin - Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca)

BAnQ-Gatineau, fonds Aimé Guertin, P8.

LAPOINTE, Pierre, Louis, Aimé Guertin : le lion de l’Outaouais dans Hier encore, no 8, 2016, pages 15-21.

Andrew Leamy : terreur de l'Outaouais ?

![]() Par

ouimet-raymond

Le 02/10/2022

Par

ouimet-raymond

Le 02/10/2022

Le patronyme Leamy, en dépit du lac et du casino, n’a pas toujours été connu sous ses orthographe et prononciation originelles à Gatineau. En effet, les Hullois et Pointe-Gatinois avaient depuis longtemps francisé le nom en Lemay. Ainsi, le lac Leamy, situé dans le secteur Hull de la ville de Gatineau, est-il souvent appelé lac à Lemay ou encore, le lac Lemay. C’est le casino de l’ancienne ville de Hull qui a popularisé de nouveau le toponyme Leamy. Mais au XIXe siècle, le lac Leamy avait pour nom Columbia Pond.

Le lac tient aujourd’hui son nom d’Andrew Leamy, né à Drom, dans le comté de Tipperary, en Irlande, le 17 avril 1810 comme l'indique un document de la North Tipperary Genealogy Center. Le personnage arrive à Bytown (Ottawa) vers 1826. Selon l'historienne Denise Latrémouille, il devient le bras droit de Peter Aylen (1799-1868), chef des Shiners, groupe de terroristes irlandais qui fait régner la terreur sur la Gatineau et à Bytown en incendiant les commerces et les maisons de ceux qui leur résistent, en brutalisant et tuant même ceux qui s’opposent à eux et essaient de chasser les Canadiens français des chantiers forestiers pour s’approprier les emplois (il n'y avait pas de police permanente à cette époque). Ces comportements font de Leamy un adversaire de Jos Montferrand.

En 1835, ce colosse d’Andrew Leamy épouse Erexina Wright, fille de Philemon Wright, fils, et de Sarah Olmstead. Exerina recevra en héritage  de son père une terre située à un jet de pierre du lac Columbia et où le couple semble s’être établi. De ce mariage naîtront 13 enfants ! Mais en 1843, Leamy déclare faillite, une faillite que d’aucuns ont prétendu frauduleuse.

de son père une terre située à un jet de pierre du lac Columbia et où le couple semble s’être établi. De ce mariage naîtront 13 enfants ! Mais en 1843, Leamy déclare faillite, une faillite que d’aucuns ont prétendu frauduleuse.

Un dur de dur…

Le 5 février 1839, Andrew Leamy et quatre de ses hommes de main agressent la famille du pasteur Holmes, son épouse, le pasteur John Sayers Orr et une amie, Margaret Fitz-Gibbon de Bytown, sur le territoire de Wrightstown aussi appelé Village des Chaudières par les francophones. Toujours est-il que Leamy est accusé de tentative de meurtre par le juge de paix Thomas Brigham (Assault & battery with intent to murder) ; le procès d’Andrew Leamy et de ses comparses, qui devait avoir lieu à Montréal, ne se fera… jamais ! Pourquoi ? Sans doute à cause de l'une des deux raisons suivantes : les émeutes qui ont conduit à l'incendie criminel de parlement du Bas-Canada à Montréal en 1840 ou de fortes pressions exercées sur l'appareil judiciaire.

Le 20 avril 1845, le même Leamy a une altercation, à l'embouchure de la rivière Gatineau, avec un certain Donald McCrae qui s'était apparemment senti floué par la banqueroute de Leamy en 1843, et qu’il tue d’un coup de rame. On tient une enquête à Ottawa, puis un jury l’accuse de meurtre. Le procès a lieu à Montréal en août 1846 et Leamy y est déclaré non coupable faute d’un témoin oculaire. Le procès a-t-il été arrangé ? Peut-être, car dans son rapport le constable Henri Hébert rapporte qu'un aubergiste nommé Pinard aurait affirmé qu'on avait offert à deux témoins la somme de 300 dollars pour qu'ils quittent la région et évitent ainsi de témoigner. Étrangement, le constable n'aura pas été appelé à témoigner au procès. Toutefois, devant la colère de McCrae, Leamy a peut-être agi en légitime défense. Chose certaine, cette affaire est pour le moins nébuleuse.

En 1847, des entrepreneurs forestiers de la Gatineau, dont John Egan, Joseph Dumond, Allan Gilmour, Ruggles Wright et la Cie MacKay & MacKinnon, réclament du gouvernement du Canada-Uni la mise en œuvre de travaux à l’embouchure de la Gatineau pour recevoir et trier les billes de bois. L’année suivante le gouvernement entreprend des travaux, dont le creusage d’un premier canal entre le lac Columbia et la rivière Gatineau.

En 1851, Leamy obtient de son richissime beau-père, Nicolas Sparks, second mari de Sarah Olmstead, la Gatineau Farm qui comprenait le lac Columbia. A-t-il loué ou acheté la ferme ? En tout cas, selon Albert LeBeau, sa succession aurait été incapable de prouver qu’il en était le légitime propriétaire[1]. Philemon Hull Wright (1828-1906) affirmera, le 16 juin 1874 dans l'Ottawa Daily Citizen, qu’il est l’héritier légal de la Gatineau Farm, mais ne réussira pas à le démontrer. En 1853, Leamy profite des travaux de canalisation pour ériger une scierie à vapeur sur la rive sud dudit lac. Le moulin Leamy, qui a été la seconde scierie à vapeur dans la région – une des deux seules n’ayant jamais fonctionné – sera plus tard détruite par l'explosion de l’une des deux chaudières à vapeur.

Retour du balancier ?

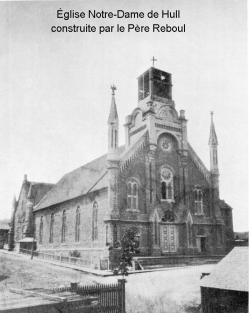

Bien que violent, Leamy aurait été un fervent catholique et a travaillé de concert avec le Père Reboul, qui ne le tenait vraisembablement pas pour un assassin, afin de réaliser l'émancipation du système scolaire dans le canton de Hull, ce qui aura pour résultat la création de la Commission scolaire indépendante en 1866, dont il sera élu le premier président. Mais Leamy sera rattrapé par son passé, car la violence finit toujours par engendrer la violence.

Le soir du 21 avril 1868, alors qu’il marche sur le chemin qui mène à son domicile (près du bd Saint-Joseph), Leamy aurait été attaqué par deux hommes qui auraient maquillé leur crime en accident. En dépit d’une enquête, le crime reste longtemps un mystère. Ce n’est que dix ans plus tard que l’on arrêtera les présumés meurtriers : un certain Henry Maxwell, ancien employé de Leamy, et son beau-frère qui réfutent l’accusation. On ne sait ce qui est advenu de Maxwell et de son complice. Curieusement, Peter Aylen serait décédé la même année que Leamy, soit en octobre 1868.

Leamy a été inhumé au cimetière Notre-Dame à Gatineau, secteur Hull, et sa tombe fait face au lac qui porte son nom.

SOURCES :

BAnQ-CAM, dossiers le la Cour du banc du Roi/de la Reine (TL19, S1, SS11) ; dossiers judiciaires 07H-P79-13.

Bytown Gazette and Ottawa Advertiser, Ottawa, 24 avril 1845, no 42, pages 12 et 13.

Dictionnaire biographique du Canada, volume IX (1861-1870).

Historical Society of Ottawa, La guerre des Shiners, site Internet La guerre des Shiners - Société historique d’Ottawa (historicalsocietyottawa.ca)

LATRÉMOUILLE, Denise, D'or et d'azur, de sueur et de labeur, Hull, 2000.

LEBEAU, Albert, Andrew Leamy (1810 – 1868) : quelques dossiers criminels, publication privée, 29 septembre 2022.

North Tipperary Genealogy Center, extrait de naissance, copyright 2015.

Ottawa Free Press (Ottawa), 15 février 1878.

The New York Times (New York), 19 août 1878.

[1] Voir cause de P. Wright : Chevrier c. La Reine, Cour suprême du Canada 3 mars 1879. L'appel sera rejeté.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 26/06/2022

Par

ouimet-raymond

Le 26/06/2022

12 juillet 1897. À l’église presbytérienne d'Ottawa, le pasteur Knowles bénit le mariage de Damien Richer et d'Éliza Côté. Ce mariage devient vite une source de scandale chez les francophones de l'époque non seulement parce que les mariés sont des leurs, mais surtout parce que… catholiques ! Des catholiques qui se mariaient devant un pasteur protestant… c’était de la trahison ! Et le scandale ne s'arrêtait pas là. Mais n’anticipons pas.

Né le 25 septembre 1865, Damien Richer était le sixième d'une famille de dix enfants qui avaient tous vu le jour à Saint-André-Avellin du mariage de Joseph Richer, cultivateur, tanneur et boulanger, et d’Olive Gagnon, mariage qui avait été célébré à Saint-Jérôme le 26 mai 1851 .

.

Jeune homme, Damien avait voulu être avocat, mais sa mère aurait dit qu’elle aimait mieux le voir tomber raide mort devant elle que de le voir devenir un menteur et un tricheur ! C’est ainsi que Damien est poussé vers la prêtrise par sa mère – à cette époque, toutes les familles s’enorgueillissaient d’avoir un prêtre parmi elles. Ordonné le 19 août 1888 à Saint-André-Avellin, Damien Richer fait un an de vicariat à la paroisse Sainte-Anne d'Ottawa, puis les autorités ecclésiastiques lui confient la cure de la jeune paroisse de Notre-Dame-de-la-Salette, dans la vallée de la Lièvre, de même que les missions voisines de Notre-Dame-de-la-Garde de Val-des-Bois et de Saint-Louis-de-France de Poltimore deux ans plus tard. Enfin, il terminera sa carrière de prêtre à Masson. Quoi qu’il en soit, Damien Richer tombe amoureux de l’une de ses paroissiennes de Poltimore, Éliza Côté, qui partage ses sentiments.

Coup de foudre

Éliza avait vu le jour le 25 mai 1879 à Hébertville, au Lac-Saint-Jean, et sa famille s’était installée dans la Lièvre attirée par le travail crée par une nouvelle mine de mica. De 14 ans la cadette de Damien, elle était institutrice dans une école de rang à Poltimore. Toujours est-il que pour éloigner Damien Richer des attraits d’Éliza Côté, les autorités diocésaines le nomment curé de Notre-Dame-des-Neiges de Masson en octobre 1896. Mais l’amour est plus fort qu’un archevêque aussi puissant ou saint soit-il. Ainsi, le jour même où il bénit un mariage, Damien se rend à Ottawa et épouse l’objet de son amour.

La réaction des autorités religieuses, des familles et de la communauté à leur union n’est évidemment pas unanime. Les nouveaux époux sont excommuniés et voués aux flammes de l’enfer. Il leur est même désormais interdit d’entrer dans une église catholique ! Les Richer excluent ce fils indigne de la famille. Seuls deux des frères et une des sœurs de Damien, Amélia, religieuse, gardent contact avec lui. Cet ostracisme fera que lorsque sa mère sera à l’agonie, il refusera de la voir. Toutefois, la belle-famille de Richer, c’est-à-dire les Côté, est plutôt complaisante et continuera à fréquenter assidûment Éliza.

La collectivité semble avoir été divisée devant la situation du nouveau couple qui, par surcroît, s’était s'installer à Val-Des-Bois, et ce, d’autant plus que les prêtres visiteurs incitaient les fidèles à ignorer la famille Richer. Certains concitoyens valboisiens traitaient même Damien de « faux prêtre ». N’empêche, les enfants Richer fréquenteront l’Église catholique parce que la foi de leurs parents était plus forte que le mépris des autorités religieuses. Grâce à son expérience et à son instruction, Damien est secrétaire municipal et plusieurs de ses concitoyens ont recours à ses bons conseils, notamment en matière juridique. En revanche, son moulin à scie est la proie des flammes à deux reprises. Accidents ou vengeances ? En effet, tout en travaillant pour une compagnie d’exploitation forestière, il exploite localement et en partenariat un moulin à scie sur un bras de la Lièvre.

Damien et Éliza ont eu six enfants – trois filles et trois garçons –, tous nés à Val-des-Bois entre 1898 et 1911, et baptisés dans la religion… catholique ! Il semble bien que les autorités religieuses aient hésité avant d'accueillir les enfants au sein de l'Église catholique. De fait, il faudra l'intervention de l'évêque pour que les enfants soient admis aux fonts baptismaux. Mais les autorités ecclésiastiques sont dures, si dures qu’on refuse à Damien et à son épouse d’assister aux funérailles de leur fille, Marie Damienne, décédée en 1900.

Damien et Éliza ont eu six enfants – trois filles et trois garçons –, tous nés à Val-des-Bois entre 1898 et 1911, et baptisés dans la religion… catholique ! Il semble bien que les autorités religieuses aient hésité avant d'accueillir les enfants au sein de l'Église catholique. De fait, il faudra l'intervention de l'évêque pour que les enfants soient admis aux fonts baptismaux. Mais les autorités ecclésiastiques sont dures, si dures qu’on refuse à Damien et à son épouse d’assister aux funérailles de leur fille, Marie Damienne, décédée en 1900.

Une Église catholique intransigeante

En 1911, Éliza, qui est hospitalisée à Ottawa, raconte son histoire à un prêtre dominicain qui offre de les aider, elle et son époux, à régulariser leur situation avec l'Église catholique. À la suite de tractations avec les autorités religieuses, le Vatican accepte de lever l'excommunication des deux époux. Mais à trois conditions : 1) quitter la région parce qu’ils sont une source d'embarras pour les autorités diocésaines et de scandale pour la collectivité ; 2) accepter de vivre comme frère et sœur ; 3) faire bénir leur mariage par un prêtre catholique. Il semble bien que le couple ait accepté les deux premières conditions, mais pas la troisième ce qui, pour Damien, aurait été reconnaître le caractère illégitime de ses enfants.

En 1918, Damien et son épouse quittent Val-des-Bois pour Timmins, en Ontario, puis, deux ans plus tard, pour la Saskatchewan où leur fille Jeanne a déjà accepté un poste d'enseignante. La famille s'installe sur une ferme à Ditton Park, près de Prince Albert. Malgré le temps et la distance, le passé de la famille Richer les rattrape rapidement. Damien se plaint à l'évêque de Prince Albert du curé de sa paroisse qui lui fait des misères. Mgr Prud'homme décide d'intervenir auprès du prêtre un peu trop bavard. N’empêche, l’une des filles de Damien, appelée Damienne, et qui voulait devenir religieuse, se verra refuser chez les Grey Nuns de Regina parce que de naissance… n’était pas légitime ! Un des fils éprouve des problèmes avec son acte de naissance lorsqu'il veut se marier : on remet en cause sa légitimité.

Les humiliations subies par les enfants motivent trois d'entre eux à abandonner la religion catholique au grand regret de leurs parents restés malgré tout catholiques. Entre-temps, les parents cèdent leur terre de Ditton Park à un de leurs fils pour s'établir quelques kilomètres plus loin, à Hudson Bay Junction. Damien décède en 1941 et son épouse Éliza s'établit alors chez sa fille Jeanne, à Edmonton, où elle meurt en 1953. Ainsi, l’amour partagé de Damien et Éliza aura été plus fort que la vindicte de l’Église catholique qui, elle, aura perdu des fidèles à la foi plus fortes que celle de la hiérarchie religieuse.

SOURCES :

OLSEN (RICHER), Jeanne-Élise, As I remember them, 2002, Calgary University Press.

Communications de Claire Leblanc et de Pierre Valois.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 13/06/2022

Par

ouimet-raymond

Le 13/06/2022

Le 11 novembre 1918, les clairons des armées en guerre sonnent l’armistice, la fin de la Grande Guerre. Plusieurs mois plus tard, des millions de soldats blessés, meurtris dans leur chair et leur esprit, sont rapatriés dans leur foyer alors que d’autres (9 millions ?) dorment pour l’éternité dans les champs de bataille . Le plus souvent, ils sont abandonnés à leur sort comme nous avons pu le constater, chez nombre de nos soldats laissés à leur sort à la suite des interventions que nos troupes ont menées au Kosovo ou au Koweït. Et même les héros sont vitement oubliés.

Filip Konowal naît en Ukraine (pays alors occupé depuis le XVIIe siècle par les Russes) en 1887. Conscrit en 1908 par l’armée impériale de Russie, il est rendu à la vie civile en 1913. C’est alors qu’une entreprise canadienne le recrute comme bûcheron. Il laisse son épouse et une fille, puis s’embarque pour le Canada où il travaille dans les forêts de l’Outaouais.

La Grande Guerre, celle que l’on a appelé alors la Der des der, éclate le 3 août 1914. Le Canada se joint aux alliés le 4 août et dès le mois d’octobre suivant, il envoie des troupes en Europe. En juillet 1915, Konowal est à Ottawa et il s’engage dans le 77e bataillon du corps expéditionnaire canadien (réaffecté au 47e bataillon en Europe) . Au mois d’août 1916, notre homme est à pied d’œuvre sur les champs de bataille de France face aux armées allemandes qui ont envahi le territoire français deux ans plus tôt. Il est rapidement promu caporal. Il participe à la bataille de la Somme, puis à celle de la crête de Vimy.

Un troupeau de douleurs

Cette guerre, presque oubliée, a été affreuse pour les soldats tapis pendant des semaines dans des tranchées boueuses, de l’eau jusqu’aux genoux, sales et couverts de poux. Un soldat français écrit alors : « Nous sommes un troupeau de douleurs . »

. »

Ce sont les 21 et 22 août 1917 que le caporal Konowal accomplit des exploits d’une bravoure exceptionnelle. Ces jours-là, Konowal en a assez de vivre dans une tranchée avec de l’eau jusqu’à la taille sous le feu des mitrailleuses allemandes. Il décide de sortir de sa position (un officier qui croit qu’il déserte tente de l'abattre), il entre dans une cave où il met hors combat trois ennemis, puis attaque à la baïonnette un groupe de soldats caché dans un trou d’obus. Ensuite, il s’attaque à un nid de mitrailleuses dans lequel il tue tous les ennemis. Enfin, le lendemain, il nettoie un autre nid de mitrailleuses allemand. En deux jours, il a tué au moins 16 ennemis. Mais le soir du 22 août, il est gravement blessé au visage et envoyé dans un hôpital anglais.

Pour ses exploits, il reçoit, des mains du roi George V, la plus haute distinction de l’Empire britannique : la croix Victoria[1]. La guerre prend fin le 11 novembre 1918. Konowal est alors incorporé dans le corps armé canado-sibérien et combat les Soviétiques au côté des Russes blancs dans la région d’Omsk. De retour au pays en juin 1919, il est démobilisé le 4 juillet.

Des autorités ingrates

Notre homme souffre toujours des blessures subies en France et mal soignées (paralysie partielle de la figure, fracture du crâne, maux de tête) ; l’alcool est son analgésique. 1919 : nous sommes à l’époque de la prohibition. Mais Konowal apprend qu’il se vend de l’alcool rue Saint-Rédempteur à Hull. Le 20 juillet, il se rend dans une maison où vit un Autrichien (l’ennemi d’hier) nommé Wilhem Artich qu’il tue d’un coup de couteau pendant une courte altercation.

Konowal est arrêté puis remis en liberté sous caution. On ne sait pas quoi en faire : imaginez, un titulaire de la croix Victoria ! Enfin, à l’été de 1921, les autorités judiciaires décident de l’enfermer à Saint-Jean-de-Dieu où il sera soigné. Mais les autorités canadiennes, pour le moins ingrates, entrent en communication avec le consulat soviétique dans l’intention de déporter le héros en URSS. Enfin, son internement prend fin en 1930. Il apprend que sa femme est morte de faim et que sa fille est décédée dans un goulag stalinien. Il s’établit à Hull où il prend épouse.

Konowal est sans conteste un héros guerrier. Mais que fait-on avec les héros, lesquels doivent aussi gagner leur vie ? Un ancien officier lui trouve un emploi à la Chambre des communes. Un jour, le premier ministre William Lyon Mackenzie King l’aperçoit en train de laver le plancher du parlement. Il le fait réaffecter comme gardien spécial d’une salle. Quand Konowal est interrogé au sujet de son poste de gardien, il répond en toute simplicité : « Outremer, j’ai nettoyé avec un fusil, et ici je dois nettoyer avec une vadrouille ! » Si la vie vous intéresse…[2]

Sources :

Archives nationales du Canada.

Archives nationales du Québec.

Communications de M. Ron Sorobey.

LUCIUK, L. et SOROBEY, R. Filip Konowal, The Kastan Press, 1996.

Louis Bisson : une vie exceptionnel

![]() Par

ouimet-raymond

Le 27/05/2022

Par

ouimet-raymond

Le 27/05/2022

Né le 22 mars 1909 à Hull, Québec, du mariage d'Hector Bisson, ingénieur, et de Marie-Louise Lachance, il fait des études chez les Frères des écoles chrétiennes, puis travaille à la E.B. Eddy dès l'âge de 16 ans. Après avoir vu des avions voler à l'aéroport d'Ottawa, Louis Bisson se passionne pour l'aviation et se trouve un second emploi pour se payer des cours de pilotage. Il obtient son brevet de pilote en 1930.

En 1931, Louis Bisson s'achète un avion triplace biplan de marque OX5 Swallow, ce qui lui permet de participer à divers concours et d'embarquer des passagers... au poids, c'est-à-dire au tarif de 1¢ la livre. Ainsi, un passager qui pesait 150 livres devait verser 1,50$ ! En 1933, Bisson offre au père jésuite Joseph-Marie Couture, de piloter bénévolement pour lui, ce que le missionnaire accepte. Le père Couture, qui s'occupait des missions de la baie James et de la baie d'Hudson dira plus tard : « [...] j'avais là l'homme souhaité. Il me fallait quelqu'un prêt à rompre avec la civilisation et à embrasser une vie rude et solitaire. Bisson était taillé sur mesure pour ce genre d'existence. Bisson est un incomparable pilote. [...] ».

Pendant quatre ans, Louis Bisson, pilote de brousse, transporte bénévolement le jésuite un peu partout dans le Nord ontarien à bord d'un biplan Gipsy Moth tout en l'aidant dans son travail de pastoral. Les Autochtones l'appellent Bemissewinini, c'est-à-dire « l'homme qui vole ». Pour subvenir à ses besoins, il transporte des prospecteurs et des mineurs pour la Nipigon Airways dont il serait actionnaire et partage son salaire avec le père Couture. En 1937, Mgr Breynat, o.m.i., décide à son tour d'employer la voie des airs pour faire la visite des missions de son immense vicariat du Mackenzie. Louis Bisson lui propose ses services que le prélat accepte avec enthousiasme. La communauté des oblats lui confie alors un avion de marque Bellanca, baptisé Santa Maria, que le Hullois pilotera pendant quatre ans dans le ciel de l'Arctique. On estime qu'il aurait parcouru une distance d'environ 30 000 kilomètres sans accident.

brousse, transporte bénévolement le jésuite un peu partout dans le Nord ontarien à bord d'un biplan Gipsy Moth tout en l'aidant dans son travail de pastoral. Les Autochtones l'appellent Bemissewinini, c'est-à-dire « l'homme qui vole ». Pour subvenir à ses besoins, il transporte des prospecteurs et des mineurs pour la Nipigon Airways dont il serait actionnaire et partage son salaire avec le père Couture. En 1937, Mgr Breynat, o.m.i., décide à son tour d'employer la voie des airs pour faire la visite des missions de son immense vicariat du Mackenzie. Louis Bisson lui propose ses services que le prélat accepte avec enthousiasme. La communauté des oblats lui confie alors un avion de marque Bellanca, baptisé Santa Maria, que le Hullois pilotera pendant quatre ans dans le ciel de l'Arctique. On estime qu'il aurait parcouru une distance d'environ 30 000 kilomètres sans accident.

En 1937, il fait un périple de 9 000 kilomètres dans le Grand Nord comme pilote de brousse. Au cours de sa carrière, Louis Bisson aura franchi plus de 2 millions de milles aériens avec pour passagers des personnes comme Winston Churchill, Louis Mountbatten et Anthony Eden. Il vole au sein du Royal Air Force Ferry Command où il a le grade de capitaine et reçoit la King's Commendation for Valuable Service le 11 juin 1942, pour avoir relevé, malgré les dangers, des routes aériennes. Il a été appelé à baliser la route aérienne « Crimson » avec Don McVicar entre le Canada et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Bisson pilotait alors un Norseman. Il reçoit l'Ordre de l'Empire britannique le 1er janvier 1944. Il a traversé l'Atlantique 138 fois, principalement comme pilote de bombardiers parmi lesquels de nombreux bombardiers Liberator.

La guerre achevée, il cofonde et préside Artic Wings, entreprise établie à Churchill, au Manitoba. Puis il devient directeur et copropriétaire de Prairie Airways à Regina, Saskatchewan et enfin directeur et copropriétaire de la Air Observer School No 3 à Moose Jaw, Saskatchewan.

Un homme d'affaires

Louis Bisson a un sens inné des affaires. Le 14 avril 1945, il fonde Amusements de  Hull, entreprise propriétaire du nouveau cinéma Montcalm. En 1946, il crée la compagnie du Transport Urbain de Hull, puis achète, en 1958, la Gatineau Bus Company Ltd, propriété de Paul Desmarais, qu'il renomme en la francisant Transport Hull Métropolitain.

Hull, entreprise propriétaire du nouveau cinéma Montcalm. En 1946, il crée la compagnie du Transport Urbain de Hull, puis achète, en 1958, la Gatineau Bus Company Ltd, propriété de Paul Desmarais, qu'il renomme en la francisant Transport Hull Métropolitain.

Louis Bisson est un travailleur acharné et il n'est pas question pour lui de se reposer sur ses lauriers. En 1948, il avait fondé l'entreprise Logements de Hull et construit au début des années 1950 les maisons du secteur du lac des Fées à Hull. Les employés de Transport urbain peuvent acheter une de ces maisons sans mise de fonds initiale, car la compagnie la leur prête et le diminue même de 100 dollars si le chauffeur a passé une année complète sans accident. Avec ses frères Georges et Jacques Gaston (Jim), il développe le Parc de la montagne, à Hull, où il construit pas moins de 1 100 maisons. Bien que Louis Bisson ait peu de respect pour les politiciens qu'il achète lorsqu'ils contrecarrent ses projets, il voit le ministre de la Justice du Québec le nommer commissaire de la cour supérieure pour le district de Hull le 30 novembre 1963.

Bisson est un homme qui ne tient pas en place. Quand il ne s'occupe pas de ses affaires commerciales, il fait du bénévolat ou étudie. En 1953, avec son ami Louis Landreville, Fernand Nadon et Jean Belleau, il fonde la bibliothèque municipale de Hull. Puis, en 1965, il fonde Bibliothèque régionale du nord de l'Outaouais, préside le conseil d'administration de la bibliothèque municipale d'Aylmer et participe à de nombreuses institutions hulloises dont l'orphelinat Ville-Joie Sainte-Thérèse de Hull à titre de directeur et de l'hôpital Sacré-Cœur comme membre du comité consultatif. Cofondateur de la Commission des bibliothèques publiques du Québec, il en sera longtemps le vice-président. Il est aussi membre du club Richelieu, de la Société des grands frères d'Ottawa, des Chevaliers de Colomb, etc.

Grand bénévole, Louis Bisson siège à de nombreux conseils d'administration dont celui de la fiducie irrévocable de Association de amigos de Ninos au Mexique, pour venir en aide à 200 enfants abandonnés de Mexico. Ordonné prêtre au Mexique en 1986, il est consacré évêque trois ans plus tard (janvier 1989) par Mgr Dom Luis, de l'Église apostolique et catholique du Brésil (Igreja Católica Apostólica Brasileira), une Église dissidente depuis 1945 qui ne reconnaît pas l'infaillibilité du pape. Puis il fait construire une chapelle à La Foresta, Mexique. Il œuvrerait auprès de jeunes défavorisés au Mexique depuis 20 ans.

Un pont de l'autoroute 13, qui enjambe la rivière des Prairies, porte son nom. Le 21 octobre 2002, il est intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. Commandeur de l'Ordre de la confrérie des chevaliers du Taste vin à château Clos de Vougeot, Côte d'Or, France.

Louis Bisson meurt le 17 septembre 1997 à Ajijic, province de Jalisco, Mexique, à l'âge de 88 ans. Ses funérailles seront célébrées en l'église catholique romaine St. Marks, à Aylmer, le 18 octobre suivant.

Pour en savoir plus, voir OUIMET, Raymond, Louis Bisson – un parcours de vie exceptionnel dans la revue Hier encore (Gatineau), numéro 12, 2020, p. 18 à 25.

Les pérégrinations de Geneviève Clark

![]() Par

ouimet-raymond

Le 27/09/2021

Par

ouimet-raymond

Le 27/09/2021

La plupart des Québécois de souche trouvent leurs ancêtres au pays de la douce France. Il est cependant beaucoup moins courant pour des Français de trouver les leurs au Québec. Et pourtant, il y en a : trois ou quatre générations après l’arrivée des pionniers en Nouvelle-France, des Canadiens ont émigré sur le vieux continent. Citons par exemple les Lemoyne et les Rigaud de Vaudreuil, dont l’histoire est bien connue et qui ont quitté le pays après la chute de la Nouvelle-France. Mais que savons-nous d’autres familles, d’autres personnes issues de la masse anonyme du peuple parties vivre au pays de leurs ancêtres ? Peu de choses, en vérité. Et pourtant, il y a sans doute là plus d’une histoire étonnante à raconter. En voici une, celle de Geneviève Clark, une fille née au 7, rue des Jardins, à Québec, qui est allée vivre aux pays de ses aïeux, l’Angleterre,  puis la France.

puis la France.

Geneviève Clark est née en 1780, à Québec, du mariage de William Clark, un soldat anglais sans doute, et de Geneviève Lépine dit Lalime, une Canadienne de deuxième génération. Or, voilà qu’un officier des troupes d’occupation britanniques, le lieutenant Richard Skottowe, fils de l’ancien gouverneur de l’île Sainte-Hélène, remarque la jeune fille qui, contrairement à sa mère, est illettrée. Il en tombe follement amoureux au point où, en 1799, il lui fait une offre exceptionnelle, soit celle de lui verser mensuellement la somme de 48 livres sterling jusqu’à ce qu’il lui demande de venir le retrouver en Europe. Et pour garantir cette exceptionnelle pension, il va jusqu’à hypothéquer ses biens.

Cette pension est importante, car elle se monte à la somme annuelle de 576 livres. Par exemple, à la même époque, le gouverneur de la Province of Quebec recevait annuellement la somme de 2 000 livres, le secrétaire et greffier, 400 livres et le procureur général 300 livres… Ainsi, la pension annuelle de Geneviève était-elle plus élevée que les appointements de deux des trois plus importants fonctionnaires du gouvernement !

Il faut dire que Geneviève est belle – pouvait-il en être autrement ? – ; elle paraît quatre à cinq ans de moins que son âge. Cheveux et teint foncés, elle mesure 1,52 mètre. De plus, on dit qu’elle a un air distingué et elle passe pour être une excellente cavalière. Elle ne maîtrise pas bien l’anglais – son accent français devait la rendre encore plus charmante.

Départ pour la Grande-Bretagne

En 1800, Skottowe regagne la Grande-Bretagne avec son régiment. L’année suivante, sans doute, l’officier fait mander Geneviève à Londres où elle arrive probablement au printemps de 1802. Quoi qu’il en soit, le 2 juillet 1802, le couple convole en justes noces, puis revient au Canada où il fait baptiser son premier enfant à Québec au printemps de 1803. Puis le couple retourne en Europe et s’installe à l’île de Wight, située dans la Manche. C’est là que Geneviève donne naissance à trois autres enfants dont deux mourront en bas âge. Enfin, elle accouche d'une fille en Écosse.

En 1813, on trouve Richard Skottowe sur la Côte d’Or, aujourd’hui le Ghana, où il est à l’emploi de l’African Committe qui y pratique la traite négrière. Il meurt à Cape Coast Castle à l’hiver 1813 et laisse dans le deuil, outre sa femme, trois enfants : un garçon et deux filles.

Geneviève quitte la Grande-Bretagne vers 1820 pour s’établir au pays de ses ancêtres maternels, la France. Jean-Baptiste Rémy Belle, un jeune homme de 22 ans, de 19 ans le cadet de Geneviève et de surcroît avoué de profession (c.-à-d. avocat et notaire), en tombe amoureux. Geneviève va alors s’installer à Tours, dans l’une des plus belles maisons de la ville, place Foire-le-Roi.

Le nouveau couple ne convolera pas tout de suite. Il va d’abord avoir  trois enfants – trois filles – qui naissent en 1821 et en 1823, la première à Tours et les deux dernières à Orléans où Geneviève a déménagé ses pénates. Le couple a un comportement très XXIe siècle, car Rémy et Geneviève ne vivent pas ensemble si on en croit les recensements d’époque. Quoi qu’il en soit, Geneviève tombe malade en 1841. En mars 1842, elle épouse enfin son amoureux à Orléans où elle meurt huit mois plus tard à l’âge de 62 ans.

trois enfants – trois filles – qui naissent en 1821 et en 1823, la première à Tours et les deux dernières à Orléans où Geneviève a déménagé ses pénates. Le couple a un comportement très XXIe siècle, car Rémy et Geneviève ne vivent pas ensemble si on en croit les recensements d’époque. Quoi qu’il en soit, Geneviève tombe malade en 1841. En mars 1842, elle épouse enfin son amoureux à Orléans où elle meurt huit mois plus tard à l’âge de 62 ans.

La descendance de Geneviève

La descendance totale de Geneviève Clark, qui a eu six enfants viables, doit se monter à environ 90 personnes, peut-être plus, dont apparemment une seule porte aujourd’hui le patronyme de Skottowe et aucun celui de Belle. En effet, aucun des petits-enfants de la Québécoise n’a eu plus de trois enfants ; certains sont morts dans la prime enfance. De plus, 51,81 % de sa descendance connue est de sexe féminin, lequel ne pouvait pas transmettre son nom de famille sauf pour les enfants conçus hors mariage, et il y en a eus un certain nombre.

Si le fils de Geneviève, Thomas Henry (1807-1868). qui s'est arrogé le titre de chevalier, est devenu riche comme Crésus grâce à un héritage comprenant cinq mines de plomb, sa fille, Joséphine, épouse Antoine Dieudonné Belle qui sera successivement juge, maire de Tours, député de l’Indre-et-Loire, sénateur de ce même département et l’un des 363 fondateurs de la IIIe république ; un buste à l'effigie du personnage orne la Place-du-14-juillet à Tours. De plus, une de ses petites-filles, Léonide-Désirée, a épousé l’économiste franco-suisse de renom Léon Walras (1834-1910), une autre Jeanne Sabine (1851-1933), est devenue vicomtesse, et un petit-fils, Henri Adolphe Laherrère (1898-1952), a été décoré de la Légion d’honneur. Cela dit, certains ont sombré dans la quasi-misère : au moins une Skottowe a grandi à l’Assistance publique, un autre est mort au bagne en Guyane à la suite d'un crime commis dans la Légion étrangère, alors que la plupart des autres ont vécu la vie des personnes de la classe moyenne. Ils portent ou ont porté les patronymes d’Aurange, Bernasconi, Boudon, Charmantray, Laherrère, Mailly, Pruvot, Villard, etc. Et toute cette histoire a débuté au 7, de la rue des Jardins à Québec.

Sources :

Archives départementales du Loiret, France.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

British Library : IOR/D/158ff 297-98 1804 2 folios.

Diverses communications de Mme Marian Press, Toronto, Ontario.

Diverses communications de Mme Nicole Mauger, Paris, France.

État civil de La Ferté-Saint-Aubin, d’Orléans et de Tours.

The Morning Chronicle (Londres), 24 juin 1802.

The Times (Londres), 1871.

Cette recherche a été faite en collaboration avec madame Nicole Mauger.

Hommage à Éléonore Gaudette, une femme de coeur

![]() Par

ouimet-raymond

Le 10/09/2021

Par

ouimet-raymond

Le 10/09/2021

Connaissez-vous l'île aux Allumettes ? Cette île, la plus grande de la rivière des Outaouais, est située à environ 140 kilomètres à l'ouest de Gatineau, au bout de la route 148. C'est le « père de la Nouvelle-France », Samuel de Champlain, qui en fit le premier la description en 1613, bien que l'île ait été explorée en 1610 par un premier Européen, Étienne Brûlé. La population autochtone de l'île, les Kichesipirinis de la nation algonquine, fut éliminée par les Iroquois dès 1650.

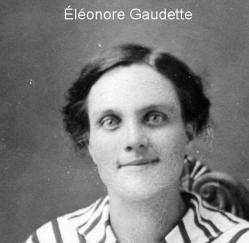

C'est dans cette île, dont la population comptait alors un tiers de francophones, que naquit Éléonore Gaudette le 16 avril 1889 du mariage de Louis Gaudette et de Philomène Soucie. En 1911, celle que l'on surnommait « Lanore » épousa Isidore Mainville de qui elle aura treize enfants.

Le couple Gaudette-Mainville vivait dans la maison de Zoé Chaput, mère d'Isidore Mainville, située dans le rang du Piquefort (4e rang). Chaque année, Éléonore voyait son mari partir dès l'automne pour les chantiers forestiers de l'Outaouais ou encore ceux du nord de l'Ontario. En février 1932, Éléonore avait dix enfants vivants, dont un âgé d'à peine cinq mois. Isidore travaillait, à ce moment-là, dans les chantiers de Gogama (Ontario) comme charretier.

Le 8 février 1932, la famille Mainville apprit, par télégramme, la mort subite de l'un des siens dans les chantiers de Gogama : Édouard, 35 ans. Veuf, celui-ci avait quatre enfants placés dans deux familles différentes. Chagrinés, les enfants furent réunis chez une tante où le corps d'Édouard devait être exposé avant les funérailles qui seraient célébrées dans l'église paroissiale au village de Chapeau. Une des enfants, Rita, partie de Hull, a raconté qu'elle et ses parents nourriciers avaient pris train pour se rendre à Pembroke, Ontario, où un taxi les avait attendus pour les conduire à l'île aux Allumettes en traversant la rivière des Outaouais sur un pont de glace. Le jour avait déjà fait place à la nuit qui arrive tôt à cette époque de l'année. Comme il y avait un redoux, la glace de la rivière des Outaouais était recouverte d'eau par endroit. Néanmoins, le taxi s'aventura sur la rivière, ses portières ouvertes au cas où la glace céderait alors qu'aucun des passagers ne savait nager ! Or, le chauffeur était ivre et se perdit sur la rivière plongée dans le noir. Enfin, après plusieurs errements, le taxi parvint à laisser ses passagers au lieu prévu.

Un drame imprévu

Toute la famille Mainville – et elle était grande – était réunie dans la maison dont le salon avait été préparé pour recevoir la dépouille d'Édouard que l'un des frères Mainville, Athanase, était parti « quérir » à la gare ferroviaire de Pembroke. Dans la maison surchauffée, on avait commencé à discuter de l'avenir des enfants du disparu. Après avoir longuement palabré, certains proposèrent de tout simplement placer les enfants dans un orphelinat, soit à Hull soit à Pembroke. Une femme, tante par alliance, s'y opposa : Éléonore Gaudette. « Il n'en est pas question », lança-t-elle avec autorité. « Je vais les prendre chez moi s'il le faut, mais on ne placera pas ces enfants dans un orphelinat ! » Voilà un bon cœur, pour ne pas dire une belle âme comme on le formulait à l'époque !

La discussion n'était pas achevée qu'arriva à la porte Athanase Mainville qui hésita à franchir le seuil. Il avait le visage couvert de sueur. Embarrassé sinon confus, il bégaya : « Il y a eu erreur : Édouard est vivant ! » Les enfants de celui-ci émirent des cris de joie. La voix tremblante, Athanase reprit son propos : « On a confondu les prénoms en écrivant le télégramme : c’est Isidore qui est mort. » La famille fut consternée. Des enfants se mirent à pleurer.

La discussion n'était pas achevée qu'arriva à la porte Athanase Mainville qui hésita à franchir le seuil. Il avait le visage couvert de sueur. Embarrassé sinon confus, il bégaya : « Il y a eu erreur : Édouard est vivant ! » Les enfants de celui-ci émirent des cris de joie. La voix tremblante, Athanase reprit son propos : « On a confondu les prénoms en écrivant le télégramme : c’est Isidore qui est mort. » La famille fut consternée. Des enfants se mirent à pleurer.

Tout l'attirail funéraire fut déplacé de l'autre côté du chemin du Piquefort où Isidore, décédé à l'âge de 46 ans, fut veillé dans son lieu de résidence habituelle, maison de sa mère veuve depuis vingt ans. Quant à Éléonore Gaudette, elle éleva sa famille en compagnie de sa belle-mère sans jamais se remarier. L'abbé Harrington, qui deviendra curé de la paroisse de Chapeau, s'arrangea pour faire instruire l'aînée de la famille, Imelda, pour qu'elle devienne enseignante et puisse ainsi aider la famille à subsister. Quant aux enfants d'Édouard, ils retournèrent dans leur foyer nourricier respectif, au lieu de l'orphelinat, en attendant que leur père se remarie. La leçon d'Éléonore avait été retenue.

Éléonore Gaudette vécut longtemps. Elle quitta ce monde à Peterborough, Ontario, le 2 juillet 1984 à l'âge de 95 ans, mais sera inhumée dans son milieu d'origine au côté de son mari. Deux de ses enfants vécurent plus longtemps qu'elle : sa fille aînée, Imelda, décédée à l'âge de 98 ans et Ange-Maie, qui a présentement 96 ans.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 17/08/2021

Par

ouimet-raymond

Le 17/08/2021

Virginie Taillefer naît le 26 septembre 1866 à Trenton, Ontario, mais elle croyait avoir vu le jour au Grand Brûlé (Saint-Benoît, Qc). Elle ne possédait que son certificat de première communion, rédigé à Ripon, en Petite-Nation, en juin 1879, qui authentifiait sa date de naissance, mais il n'en précisait pas le lieu. Il faut dire que son père, Calixte, était tantôt jobbeur tantôt voyageur et qu'à ce titre il a vécu dans de nombreux endroits, dont Ripon, Saint-Jovite, Blind River, Mattawa, Powassan, Trenton, etc.

Aînée d'une famille qui comptera six enfants, Virginie épouse, en novembre 1883, un certain Léon Ouimet, peintre en bâtiment, de qui elle n'aura pas d'enfants. Mais Virginie est une Taillefer, patronyme apparemment tiré du nom de l'épée de Guillaume, comte d'Angoulême (†962). Une légende dit que le comte aurait coupé en deux, d'un coup de son épée, un Normand revêtu de son armure. En dépit de la stérilité de son couple, Virginie aimerait bien avoir des enfants et le sort lui en donnera dans des circonstances dramatiques. En effet, en 1896, sa sœur, Louisa, meurt à Mattawa une semaine après avoir donné naissance à un fils, David. Le père, David Turgon, qui ne peut élever seul l'enfant, le confie à son beau-frère, Léon Ouimet, époux de Virginie, par contrat fait sous seing privé le 12 janvier 1897 à Klock Mills, Ontario :

Je soussigner (sic) suis témoin du marché qui se passe entre moi David Turgeon et Léon Ouimette qu'il garde mon enfant comme nourricier et il es (sic) compris que le jour ou je voudrais reprendre l'enfant, il est compris devant témoin que je paye la somme demandé (sic).

Hector Lévis David Turgon

Henri Tremblay

Léon Ouimette

Une famille plus grande que prévu

Bien que le père de David se remarie trois ans plus tard, il ne reprendra pas son fils qu'il ne verra qu'une vingtaine d'années plus tard, peut-être parce qu'il n'avait pas la « somme demandé[e] » qu'auraient pu exiger Léon et Virginie. Toutefois, il faut dire que sa seconde épouse lui a rapidement donné une multitude d'enfants soit... 23 ! Il avait amplement de quoi s'occuper.

« somme demandé[e] » qu'auraient pu exiger Léon et Virginie. Toutefois, il faut dire que sa seconde épouse lui a rapidement donné une multitude d'enfants soit... 23 ! Il avait amplement de quoi s'occuper.

En 1906, voilà qu'une autre sœur de Virginie, Sophie, épouse Tremblay, meurt à son tour. Son beau-frère lui confie alors ses quatre enfants qu'elle va élever même si son mari, Léon, meurt deux ans plus tard. De plus, elle loge pendant quelque temps son frère, Calixte, cocher de Mgr J.-Onésime Routhier, curé de la paroisse Notre-Dame d'Ottawa et s'occupe de son beau-père qui meurt chez elle en 1907. Pour vivre, Virginie devient couturière et, plus tard, travaille la nuit à l'entretien ménager de la bibliothèque Carnegie, rue Laurier à Ottawa. Mère courage, elle n'hésite pas à faire faire instruire les enfants qu'elle a sous sa garde, aidée en cela par son beau-frère Henri Tremblay ; David, auquel elle a transmis le patronyme de Ouimet, ira à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque dans le milieu ouvrier. En 1911, elle loge son père qui mourra à l'Hôpital général d'Ottawa en 1915.