Articles de ouimet-raymond

Les amants diaboliques de Montpellier

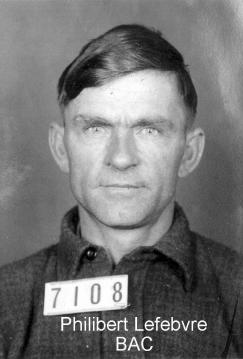

Marie Beaulne n’a que 17 ans quand elle épouse Zéphyr Viau qui, lui, en a 36 (1904). Était-ce un mariage d’amour ? Pas sûr. Toujours est-il qu’après 21 ans de mariage et 10 enfants, Marie s’est entichée d’un pauvre diable de 32 ans, Philibert Lefebvre qui a fait la Grande Guerre, celle de 14. Vers 1925-1926, il s’établit à Montpellier où il flâne apparemment plus qu’il n’y travaille.

À cette époque-là, Zéphyr Viau travaillait dans les chantiers. Les prêches et les sermons du curé, qui enseigne que l’adultère est un péché mortel, n’ont pas le moindre effet sur l’épouse Viau. Elle est follement amoureuse de Philibert et de son regard bleu clair. Dès que Zéphyr s’absente de la maison, elle suspend une pièce d’étoffe rouge à sa corde à linge pour avertir Philibert que la corrida peut commencer.

Un jour de l’automne 1928, Marie demande à l’ancien soldat s’il est prêt à l’épouser dans l'éventualité où son mari mourrait. Ce à quoi l’amant répond par l’affirmative. Voilà Marie doublement amoureuse. Tout habitée par cette dévorante passion, elle ne se soucie ni de la réalité ni des convenances et n’obéit plus qu’à son inconscient sinon à ses sens. Petit à petit s’impose comme seul remède à son obsession l’assassinat de l’encombrant mari pour être tout entière à celui qu’elle aime.

En ce matin-là, donc, juste avant le départ de Zéphyr pour les chantiers, Marie lui remet un médicament qu’il n’avalera qu’une fois rendu sur les lieux de son travail. C’est alors qu’il est soudainement pris de douleurs aux entrailles et de brûlements à l’estomac. Heureusement, le cuisinier du camp lui fournit une potion qui lui fait vomir ce qui était un poison !

Le temps passe et Zéphyr revient à la maison pour la période des fêtes de Noël et du jour de l’an. Amère constatation : le Philibert dort encore chez lui – pour ne pas dire qu’il y fornique – régulièrement. Le bûcheron sort de ses gonds et menace de tuer l’amant si ce dernier revient dans les parages. Marie s’énerve. Zéphyr songe à la faire arrêter et s’en confie à leur fille aînée. Mais Marie est incapable de se passer de l’ancien soldat, de ses caresses et des massages sensuels qu’il lui prodigue.

Le temps des Fêtes terminé, Zéphyr reprend le chemin des chantiers et Philibert celui de la couche de la chaude Marie ; les ressorts peuvent de nouveau grincer à répétition. Entre deux séries d’étreintes, le couple discute évidemment des menaces de mort que Zéphyr a proférées. C’est dans ces circonstances que Lefebvre aurait déclaré : « Puisqu’il en est ainsi, il vaut mieux que ce soit Viau qui meurt que moi. » Marie demande à Philibert du poison ; il lui remet une petite bouteille contenant de la strychnine, produit qu’il emploie souvent pour tuer les petites bêtes

Une soupe à la grimace

Le 19 janvier, Zéphyr rentre des chantiers. Le lendemain, Marie sert à son mari pour dîner une soupe qu’il trouvera très amère ; il la mange quand même. Immédiatement saisi de vomissements, il doit s’aliter. Marie demande à un voisin d’aller « quérir » le curé en précisant qu’un médecin n’est pas nécessaire. Quand le curé arrive chez les Viau, vers 15 heures 30, il trouve Zéphyr agonisant.

Le curé juge qu’il y a anguille sous roche, d’autant plus que la Marie ne semble ni inquiète ni même affligée en voyant son mari si mal en point. Quoi qu’il en soit, Zéphyr meurt deux jours plus tard. Le curé de Montpellier confie ses doutes, sur la cause de la mort de Zéphyr Viau au Procureur général de la province qui ordonne l’exhumation du corps. Le médecin légiste trouve dans le corps de Viau assez de strychnine pour tuer douze personnes.

Le curé juge qu’il y a anguille sous roche, d’autant plus que la Marie ne semble ni inquiète ni même affligée en voyant son mari si mal en point. Quoi qu’il en soit, Zéphyr meurt deux jours plus tard. Le curé de Montpellier confie ses doutes, sur la cause de la mort de Zéphyr Viau au Procureur général de la province qui ordonne l’exhumation du corps. Le médecin légiste trouve dans le corps de Viau assez de strychnine pour tuer douze personnes.

Tous les soupçons se portent sur Marie Beaulne et Philibert Lefebvre qui après une interrogation en règle finissent par avouer leur crime, Lefebvre jetant la responsabilité sur son amante.

Ce n'est pas pas moi, c'est l'autre...

Marie Beaulne déclare ceci : « …Lefebvre a fait de moi un martir […] il ses servi de l’huile de charme l’huile de radionne [?] puis l’huile danis il a mis cela sur moi vous savez qune créature est pas forte comme un homme quand sa veux mal fer… »

Voilà, cela semble assez clair : elle était incapable d’opposer la moindre résistance aux caresses et aux désirs de son amant. Marie aurait-elle osé tuer son mari si elle n’avait pas eu de poison ? C’est si facile de compléter l’assaisonnement d’un plat à l’aide d’un petit quelque chose à effet définitif !

Le procès des amants a lieu à Hull en juin 1929 et ils sont rapidement condamnés à mourir pendus haut et court. Le souffle coupé, la condamnée s’écrase sur son siège en cachant son visage en pleurs dans son mouchoir de deuil. Philibert Lefebvre s’écrie : Votre Honneur, vous devez m’accorder votre pardon. Dieu et les Évangiles exigent que vous soyez clément. »

Partout, on s’active pour sauver la vie des condamnés. Sans succès. Marie Beaulne panique. De sa belle écriture cursive, mais bourrée de fautes, elle adresse au shérif Saint-Pierre une lettre dans laquelle elle charge son amant :

[…] comme vous voyez que c’est pas moi quil est la plus coupable aracher une mère de 8 enfants pour l’amour d’un malfaisant trouvé vous que cest juste que si savait pas été lui que jamais sa serais ariver sa fésait 25 ans que jetait avec mon marie quon setait toujours bien aranger puis que ce Moribon vien nous separer en meme temps maraché de mes enfants ses pauvre petit […]

Le matin du 23 août 1929 – un vendredi, pour rappeler que deux larrons ont été crucifiés avec le Christ –, une foule évaluée à plus de 2 000 personnes est assemblée devant le palais de justice de Hull, où une partie d’entre elles a passé la nuit, et occupe les toits des bâtiments environnants qui donnent sur la cour de la prison attenante au palais.

L’exécution achevée, le père de Philibert Lefebvre réclamera le corps de son fils, mais personne ne demandera celui de Marie Beaulne qui sera enterré dans la fosse commune du cimetière Notre-Dame à Hull même si le policier Joseph Frédéric Dalpé, qui avait le cœur à la bonne place, avait offert de payer de sa poche le transport de la dépouille mortelle à Montpellier.

Source :

OUIMET, Raymond, Crimes, mystères et passions oubliés, Gatineau, éd. Vents d'Ouest, 2010.

Les sœurs Richard

Il y avait jadis en Outaouais, comme partout ailleurs au Québec, une coutume que l'on appelait « les fréquentations ». Celles-ci devaient normalement aboutir au mariage à la suite d'une cérémonie de fiançailles au cours de laquelle le prétendant s'engageait à prendre pour épouse la jeune fille pour laquelle son cœur battait. Ces fréquentations strictement restreintes aux « bons soirs » consistaient en des visites, des sorties, des échanges d'opinions et parfois aussi de plaisirs défendus. C'était un temps d'inquiétudes et pour le curé et pour les parents qui dénonçaient les fréquentations jugées inutiles quand elles n'avaient pas pour but principal le mariage. Pour les jeunes gens, c'était le bon temps, celui dont plus tard on se souvient avec nostalgie.

Les fréquentations se déroulaient généralement dans le cadre d'une surveillance rigide. Les couples d'amoureux étaient le plus souvent accompagnés d'un chaperon au cours de leurs sorties et parfois même pendant la soirée au salon.

Et quand le fiancé veillait un peu trop tard chez son amie de cœur, le futur beau-père n'hésitait pas à remonter, d'un air faussement innocent, l'horloge devant les tourtereaux qui comprenaient le message. Dès que les fréquentations marquaient une certaine assiduité, les parents intervenaient pour découvrir les intentions des jeunes gens. Et si l'ami ou l'amie de cœur de leur progéniture ne leur convenait pas, ils mettaient fin à l'idylle. Mais il arrivait parfois aux amoureux d'offrir une résistance particulièrement opiniâtre aux volontés parentales, surtout quand ils avaient fêté Pâques avant les Rameaux !

Alphonse Richard et son épouse avaient de très jolies filles qui étaient évidemment fort recherchées par cette partie de la gent masculine en quête d'une compagne. L'une d'elles, Alexandrine, âgée de dix-neuf ans, fréquentait un jeune homme de vingt-deux ans, Joseph Laviolette de la rue Duke (Leduc) à Hull. Les jeunes gens s'aimaient d'un amour si passionné qu'ils avaient résolu de s'épouser. Mais voilà, les parents d'Alexandrine ne voulaient pas entendre parler de ce mariage et s'y opposaient formellement. Malgré cela, les tourtereaux avaient décidé de passer outre aux objections des parents et ils conçurent le projet de convoler devant un pasteur anglican qui aurait été moins curieux que ceux de l'Église catholique. Après avoir fignolé dans le plus grand secret les préparatifs du mariage, Alexandrine s'était enfuie de chez elle pour rejoindre son cavalier le soir du 7 novembre 1895. Sans perdre de temps, le couple d'amoureux se rendit à l'église épiscopale Christ Church à Ottawa où le révérend Loucks bénit leur union conjugale le même soir.

Un secret vite éventé

Comme la partie urbaine de l'Outaouais était encore peu peuplée à l'époque, les secrets de cœur ne faisaient pas long feu et les nouvelles locales circulaient plus vite qu'aujourd'hui. Le soir du mariage du jeune couple hullois, Alphonse Richard était mis au courant de l'escapade de sa fille. Fort mécontent, il était allé se plaindre au poste de police où il avait réussi à obtenir un mandat d'arrestation à l'encontre de sa fille pour désertion du toit paternel .

.

Le lendemain, la jeune Alexandrine comparaissait en cour, mais le juge décida de remettre l'audition de la cause à la semaine suivante. Le père de la jeune mariée demanda alors que sa fille soit placée sous sa garde jusqu'au moment où le tribunal rendrait sa décision. Mais l'avocat Rochon, défendeur d'Alexandrine, s'y était opposé et il avait sollicité la mise en liberté provisoire de sa cliente sur simple cautionnement personnel, ce qui lui fut accordé.

Le lundi 11 novembre 1897, le recorder Champagne rendait sa décision en l'absence d'Alphonse Richard qui avait peut-être pressenti sa défaite judiciaire. En effet, le juge rejeta la plainte de Richard et le condamna à payer tous les frais, soit 20 dollars, dans les deux jours sous peine d'un mois de prison! Le 17 janvier 1896, à l'église Notre-Dame-de-Grâce de Hull, le jeune couple faisait valider son mariage par le père Dozois. Comme quoi l'amour est plus fort que la police !

La plus belle femme de Hull

Nul doute qu'après ce procès Alphonse Richard resserra la surveillance sur son autre fille, Victorine, qui pour le plus grand malheur du paternel était dotée de charmes et de formes si agréables que sa beauté faisait la quasi-unanimité dans la ville. Victorine était incontestablement très belle, jolie comme un cœur. D'ailleurs, à l'été de 1907, un marchand de cartes postales de la ville, un certain Paré, avait organisé un concours pour désigner la plus belle femme de Hull. Victorine Richard avait remporté haut la main le titre convoité avec 900 votes, ce qui lui valut un prix de 5 dollars en monnaie d'or.

À l'instar de sa sœur Alexandrine, treize ans auparavant, la pétillante Victorine était aussi follement éprise d'un jeune homme, Télesphore Potvin, qui le lui rendait bien. Les jeunes gens se courtisaient depuis cinq ans et les parents du soupirant voyaient d'un bon œil les attentions que leur fils prodiguait à la belle Victorine et ils comprenaient que leur fils, en s'approchant de la jeune femme, ait attrapé un rhume de cœur. Malheureusement, le père de cette dernière n'était pas animé de sentiments aussi aimables envers Télesphore. En novembre 1908, Alphonse Richard avait expliqué à sa fille qu'il voulait à tout prix qu'elle mit fin à ses engagements avec son cavalier et, de ce jour, il avait décrété que sa porte serait désormais fermée au jeune soupirant.

Angoissée, la belle et jeune Victorine avait fait part du décret paternel à celui qu'elle aimait. Mais il n'était pas question pour elle de mettre fin à cette relation, d'autant plus qu'elle avait déjà dépassé les bornes du tout sauf ça. Pendant de nombreux mois, le jeune couple sembla se plier aux désirs d'Alphonse Richard. Mais dans le secret, le mariage était organisé avec la complicité des parents de Télesphore et des Oblats de la paroisse. Le mardi 31 mars 1908, après avoir obtenu une dispense de trois bans de mariage et une dispense de temps prohibé – à cause du carême –, Victorine et Télesphore se marièrent en l'église Notre-Dame-de-Grâce. Il était temps et même grand temps. Le soir même, Victorine annonça à son père qu'elle avait épousé son cavalier. Surpris par le comportement de sa fille, Alphonse Richard renonça, devant le fait accompli, à recourir à la loi pour retenir sa fille à la maison. L'expérience de 1895 avait porté ses fruits.

Le 30 juillet suivant, le couple Potvin se rendit à l'église de Notre-Dame-de-Grâce pour faire baptiser son premier rejeton. Les parents de Télesphore étaient les parrain et marraine du nouveau-né : ils avaient compris qu'il était parfois difficile de résister à la tentation de la chair surtout quand, dans les bras d'un fringant jeune homme, se blottissait la plus belle fille de la ville.

Source :

OUIMET, Raymond, Histoires de coeur insolites, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1994.

Les pompiers d'antan

La vie des pompiers au début du XXe siècle n'était pas drôle. Ils étaient confinés de longues heures à leur caserne à réparer l'équipement, à entraîner et nourrir les chevaux, à nettoyer les écuries, à entretenir la caserne, à jouer aux dames... en bois. En 1918, ils vivaient à la caserne 24 heures par jour et n'avaient qu'une demie journée de congé tous les quatre jours. Ils ne voyaient donc pas souvent femme et enfants. En avril 1919, un pompier déclara à l'éditorialiste du journal Le Droit, Thomas Poulin :

Je suis pompier depuis quelques années, j'ai des petits [jeunes] enfants qui commencent à grandir et ces enfants ne me connaissent pas parce qu'ils ne me voient jamais[1].

Rien d'étonnant que les pompiers de l'ancienne ville de Hull aient déclenché une grève en mai 1919 pour obtenir de meilleures conditions de travail. Le journal local appuya leurs revendications en ces termes :

Les besoins de la famille chrétienne exigent donc que l'employeur, qu'il soit individu ou corporation, fournisse au père les moyens d'élever chrétiennement sa famille, ce qu'il ne peut faire s'il ne va jamais à la maison[2].

Après une grève qui n'aura duré que 30 heures, le conseil municipal décida de créer une seconde équipe de pompiers, ce qui limita la journée à 12 heures consécutives à la caserne. Quarante ans plus tard, les pompiers passaient 72 heures par semaine à la caserne, mais ne bénéficiaient que d'une fin de semaine par mois de congé[3].

Après une grève qui n'aura duré que 30 heures, le conseil municipal décida de créer une seconde équipe de pompiers, ce qui limita la journée à 12 heures consécutives à la caserne. Quarante ans plus tard, les pompiers passaient 72 heures par semaine à la caserne, mais ne bénéficiaient que d'une fin de semaine par mois de congé[3].

Au temps des chevaux, la vie de pompier ressemblait à celle des pilotes de course d'aujourd'hui. Leurs fringants quadrupèdes prenaient parfois le mors aux dents ou tournaient les coins de rue trop rapidement, jetant équipement et équipage en bas du fourgon à échelles, équipement et équipage ou renversant la voiture qu'ils tiraient. Même s'ils leur donnaient du fil à retordre, les pompiers aimaient leurs chevaux si bien qu'ils n'hésitaient pas à braver le danger pour leur sauver la vie.

Un jour d'avril 1914, les pompiers furent appelés pour intervenir dans une maison, située dans le coin de la rue Lois, ayant la réputation d'être possédée par des forces maléfiques, le feu s'y déclarant, disait-on, de manière mystérieuse. Une fois, il s'était déclaré sous un lit. Aussitôt éteint, il éclata dans l'armoire, puis dans une valise. Les propriétaires faisaient surveiller la maison par des gardiens chargés d'éteindre le feu aussitôt qu'il éclatait! Mais comme le feu continuait à s'allumer sans raison apparente, ils se résolurent à demander au pasteur de bénir la maison pour en chasser les mauvais esprits. Le pasteur MacFarlane, qui n'avait sans doute pas confiance dans ses prières, se rendit sur les lieux pour conseiller aux propriétaires de s'adresser à un prêtre catholique dont les incantations étaient à son avis plus efficaces !

Mais avant qu'un prêtre eut le temps d'aller exorciser la fameuse maison, un incendie y éclata encore une fois. Les pompiers tentèrent de s'y rendre le plus rapidement possible, mais le sort – ou le diable peut-être? – se mit de la partie. Pour traverser le ruisseau de la Brasserie, deux des chevaux de la pompe à incendie furent détachés, car le ponceau n'était pas assez solide pour soutenir à la fois quatre chevaux et la pompe. Effrayés par la foule accourue à l'incendie, les chevaux partirent à l'épouvante et s'engagèrent au grand galop sur le pont. Soudain, Ned, le cheval de droite, fit un écart et plongea dans le ruisseau en entraînant avec lui l'autre cheval, Dick. Les pompiers se jetèrent alors dans l'eau glacée pour sauver leurs bêtes. Malgré la force du courant et le poids des animaux de trait, ils réussirent, après des efforts quasi surhumains, à traîner les chevaux sur le rivage où ils moururent aussitôt. Lorsqu'ils parvinrent enfin à la maison, plus un mur ne tenait debout. Cendres et fumée étaient tout ce qui restaient du bâtiment hanté par d'hypothétiques diablotins. Comme on n'a plus jamais entendu parler de ces esprits malicieux, il faut croire que, pour une fois, le retard des pompiers a eu du bon!

Un rude métier

Rude tâche que le métier de pompier. Qui ne les a pas vus sortir du brasier la figure noircie par la fumée, les vêtements salis et déchirés et, parfois, le cœur chaviré par la mort d'un enfant qu'ils n'avaient pu sauver ? Les pompiers combattent l'incendie à toute heure, chaque fois que cela est nécessaire. Rien ne les empêche de faire leur devoir. Sortir par des froids sibériens avec tout le barda pour arroser pendant des heures n'est pas une sinécure. À -30°C, les pompiers finissent par ressembler à des fantômes à la moustache et aux sourcils de givre. L'hiver a longtemps été leur saison damnée, car ils n'ont pas toujours été aussi bien vêtus qu'aujourd'hui[4]. En décembre 1933, les pompiers hullois ont combattu 38 incendies à des températures inférieures à -17°C dont un, le 30 décembre, pendant 11 heures et par un froid de -34°C. Un an plus tard, le 24 décembre 1934, une tempête de neige aggravée de vents violents et de froid intense provoqua de si nombreux feux de cheminée et de tuyaux de poêle que les pompiers répondirent à 42 alertes en 3 heures! Dans ces conditions, on comprend que les engelures aient été fréquentes.

Combattre le feu dans le froid de l'hiver relevait de l'exploit. Le matin du 23 janvier 1948, alors qu'il faisait -27°C, un incendie se déclara rue de l'Hôtel-de-Ville, au coin de Maisonneuve, dans les immeubles Farley et Laverdure, vers 5 h 20. Six minutes plus tard, les pompiers étaient sur les lieux de l'incendie qui semblait vouloir se propager aux immeubles voisins. Les flammes montaient dans le ciel et on pouvait voir de partout dans la ville le rouge écarlate ajouter des teintes inhabituelles au lever du jour.

Combattre le feu dans le froid de l'hiver relevait de l'exploit. Le matin du 23 janvier 1948, alors qu'il faisait -27°C, un incendie se déclara rue de l'Hôtel-de-Ville, au coin de Maisonneuve, dans les immeubles Farley et Laverdure, vers 5 h 20. Six minutes plus tard, les pompiers étaient sur les lieux de l'incendie qui semblait vouloir se propager aux immeubles voisins. Les flammes montaient dans le ciel et on pouvait voir de partout dans la ville le rouge écarlate ajouter des teintes inhabituelles au lever du jour.

Le froid était cinglant. Les pompiers grelottaient sous la couche de glace qui les recouvrait. L'un d'entre eux dut arrêter de combattre parce qu'il avait le poignet et le pied littéralement gelés. L'eau gelait à mesure qu'elle tombait sur les bâtiments en flammes. Tout à coup, un mur s'écroula, blessant deux pompiers. Pour éviter de perdre hommes et équipement, on voulut déplacer un camion à échelles, mais l'eau accumulée dans la rue avait emprisonné le camion jusqu'à la hauteur des essieux dans une couche de glace de 60 centimètres d'épaisseur. Fascinés par le combat que livraient les pompiers, les élèves du collège voisin « oublièrent » de rentrer en classe et les professeurs durent venir les chercher. Enfin, vers 13 heures, l'incendie fut éteint. Des édifices incendiés, il ne restait plus que des façades qui ressemblaient plus à des vieux châteaux de glace des contes de fée qu'à des immeubles de rapport.

Sources :

OUIMET, Raymond, Une ville en flammes, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1996.

[1] 7 avril 1919.

[2] Ibid.

[3] Communication de M. Jean-Marcel Gingras à l'auteur, 25 octobre 1991.

[4] Aujourd'hui les pompiers sont vêtus d'un habit fait de « Nomex », un matériau léger et efficace contre le froid, l'eau et le feu.

Monsieur Cinéma : Donat Paquin

La vie du Hullois Donat Paquin mérite d’être résumée parce qu’elle se confond avec l’histoire du cinéma local. Né dans l’ancienne ville de Hull (aujourd'hui Gatineau) le 26 janvier 1890 du mariage d’Isidore Paquin avec Salomé Charron, son père était propriétaire d’une manufacture de meubles. Donat étudie au Collège Notre-Dame qu’il quitte à l’âge de 12 ans pour s’initier au métier de la peinture de meubles qu’il pratique pendant 7 ans au salaire de 25 cents par jour. En dépit de la modestie de son salaire, il réussit à économiser pas moins de 325 dollars.

En 1905, le cinéma est en plein essor et le jeune Donat Paquin est fasciné par les projecteurs qu’il a vus dans un scope hullois. Il y voit une occasion d’affaires prometteuse, même si les « vues animées » le laissent relativement indifférent, dit-on. Au cours d’un voyage à Montréal, il voit un projecteur à vendre au coût de 225 dollars. Une idée germe dans son esprit : celle de parcourir les campagnes pour y montrer des « vues animées ». Il revient à Hull et demande conseil à son père qui le laisse libre d’agir à sa guise. Sans plus tarder, Donat achète le projecteur et quelques autres accessoires. Comme son père, le jeune homme a la bosse des affaires et sait agir au bon endroit au bon moment .

.

Après s’être initié au fonctionnement de la machine et avoir acquis un certain nombre de pellicules cinématographiques, Donat Paquin se rend dans les villages de l’Outaouais et de l’Est ontarien où il loue les salles municipales pour y montrer des films ; il n’a que 16 ans. Les spectateurs se pressent et n’hésitent pas à payer les 15 et même les 25 cents demandés alors qu’à Hull on peut assister aux représentations pour 5 ou 10 cents.

Les projecteurs de l’époque sont assez dangereux et souvent la pellicule, faite de nitrate, s’enflamme. Un simple incendie pouvait lui faire perdre tous ses investissements, ce qui faillit arriver en tournée, dans la salle de l’hôtel de ville du village d’Alfred, dans l’est de l’Ontario. Pendant la projection, le jeune homme avait remarqué que le curé du lieu jetait négligemment la cendre de son cigare sur le parquet. Cette cendre tombait aussi sur la pellicule, hautement inflammable, qui s’était amoncelée sur le plancher. Trop timide pour dire au curé de cesser de fumer, le projectionniste regardait le plancher chaque fois que la cendre du cigare tombait en poussière sur la pellicule qui, heureusement, ne s’est pas enflammée.

Après une seule tournée rurale de trois mois, Donat Paquin a fait un profit de 600 dollars et s’est remboursé le coût de l’équipement qu’il a acheté. C’est donc à la suite de profits accumulés au cours de tournées dans les campagnes de l’Outaouais et de l’Est ontarien que Paquin achètera, avec son père, le cinéma Ollie en 1910. Il n’a que 20 ans.

Il s’occupe de son premier cinéma à temps plein. « J’étais chauffeur, balayeur, opérateur, placier et comptable », disait-il. Son entrée dans le domaine de la projection de films étant un succès, il ne s’arrête pas en si bon chemin. En 1915, il fonde la compagnie Théâtre des nouveautés de Hull limitée et fait construire le nouveau cinéma/théâtre Éden.

Le cinéma parlant

Le 1er août 1923, il acquiert l’Odéon devenu le Laurier au prix de 38 000 dollars. En 1927, il ferme son établissement pour l’été et y fait des rénovations et un agrandissement au coût de 43 000 dollars. Le cinéma/théâtre peut désormais accueillir 1 250 spectateurs. Donat Paquin est maintenant propriétaire de trois cinémas à Hull et d’un autre à Ottawa, le Français, aussi qualifié de Frog par les anglophones, qu’il a acheté en 1926. Construit en 1913 au coût de 100 000 dollars, le cinéma/théâtre Français est une des plus belles salles de la région et compte pas moins de 1 600 places !

L’arrivée du cinéma parlant met fin aux beaux jours du cinéma muet. Pour continuer d’attirer des spectateurs et concurrencer les autres établissements, particulièrement ceux d’Ottawa, Paquin doit moderniser ses salles pour faire place au tout nouveau cinéma parlant et pour satisfaire aux nouvelles normes de sécurité imposées à la suite de l’incendie du Laurier Palace à Montréal. Il décide de concentrer ses efforts sur le cinéma/théâtre Laurier ainsi que le cinéma/théâtre Français et ferme ses deux autres salles, l’Éden et le National Biograph devenu le Capitol. C’est ainsi que le Laurier devient le premier cinéma à présenter des films sonores et parlant à Gatineau.

Une grande entreprise

En 1931, Paquin reprend l’expansion : il acquiert le cinéma Régent à Pointe-Gatineau au coût de 25 000 dollars. Six ans plus tard, il fait l’acquisition du cinéma Capitol à Aylmer, pour 30 000 dollars, dont il change le nom pour celui de Pix. En 1939, il achète au prix de 75 000 dollars le cinéma Victoria, au 1257, rue Wellington à Ottawa, une salle de 580 places construite en 1934. Il le revendra en 1948. Paquin est aussi directeur de l’Association des propriétaires de théâtres de la province de Québec dès 1928.

À sa mort survenue le 20 mars 1958, Donat Paquin laisse un héritage considérable par un testament qu’il a rédigé un mois avant son décès. Propriétaire de 28 terrains dont 26 au centre-ville de Hull, il lègue aussi de l’argent sonnant. Bien qu’il ait précisé ses dernières volontés en spécifiant que, si un des légataires conteste son testament, il sera ipso facto considéré indigne et ne recevra rien, plusieurs clauses ne seront pas respectées. Très respectueux de son personnel, il avait demandé que son gérant, Paul-Hector Lafontaine, continue à gérer ses propriétés et prescrit : « Je veux et j’entends que mes employés aient l’usage de ma propriété à Miami pour trois mois i.e. (sic) décembre, janvier et février, sans payer de loyer, quant à la balance du temps, ce sera pour les membres de la famille. » Soulignons que Donat Paquin était le père de Pierrette, célèbre patineuse hulloise en son temps.

Sources

BAnQ, N-190.

GUITARD, Michelle, Bâtiments patrimoniaux à Hull, pour le Service d’urbanisme de la Ville de Hull, 1997.

Personnalités de Chez Nous, Hull, Le Progrès de Hull, 1946.

La légende de Georgiana Despaties

Ottawa, 31 mars 1945, sept heures et demie. Ottaviens et Hullois affluent au marché By comme tous les samedis matin. Une partie de la foule qui fréquente le marché porte l’uniforme kaki de l’armée du Canada. En effet, le pays est en guerre contre les forces de l’Axe depuis plus de cinq ans.

Rue Murray, déambule Georgiana Despaties, une dame âgée de 64 ans – que tous appellent la « Vieille Despaties » ou encore Georgine et aussi Georgie. Elle rôde dans les rues des villes de Hull et d’Ottawa depuis au moins une quinzaine d’années en poussant devant elle un carrosse chargé de bois, de résidus de papier, de fruits et de légumes.

Un camion recule. Son conducteur, Joseph Girard, n’aperçoit pas Georgiana qu’il renverse brutalement. Un homme qui passe par là, Arthur Williams, avertit le conducteur d’arrêter. Mais quand celui-ci aperçoit les signaux de Williams, il est trop tard : les roues du camion ont écrasé la sexagénaire morte sur le champ. La nouvelle de la mort de Georgiana se répand comme une traînée poudre dans chez les francophones de Hull et d’Ottawa.

Femme originale s’il en est une, Georgiana Despaties a vu le jour le 10 février 1880 à Saint-Pierre-de-Wakefield, municipalité que les urbains raillaient en l’affublant du nom de Saint-Pierre-la-Misère, tellement la pauvreté y était courante. Elle est la cinquième d’une famille de onze enfants.

La vie de Georgiana

De l’enfance de Georgiana nous ne savons rien ou presque si ce n’est qu’elle semble avoir eu une bonne instruction, car non seulement savait-elle lire et écrire, mais elle était aussi une musicienne accomplie. Elle avait si bien appris à jouer du violon que tous les mélomanes de la région auraient, dit-on, applaudi son talent.

Pendant de nombreuses années, Georgiana  a habité dans un logement situé à l’intersection des rues Champlain et Verchères à Hull. Dans une des fenêtres du logement, on pouvait apercevoir une statue de la vierge. Par ailleurs, à l’âge de 17 ans, elle était à l’emploi de l’université d’Ottawa. Plus tard, elle a été à l’emploi de l’hôtel Impérial, à Hull, puis de l’imprimeur ottavien Mortimer, puis enfin chez le barbier Wilfrid Rhéaume, rue Cumberland à Ottawa où elle logeait.

a habité dans un logement situé à l’intersection des rues Champlain et Verchères à Hull. Dans une des fenêtres du logement, on pouvait apercevoir une statue de la vierge. Par ailleurs, à l’âge de 17 ans, elle était à l’emploi de l’université d’Ottawa. Plus tard, elle a été à l’emploi de l’hôtel Impérial, à Hull, puis de l’imprimeur ottavien Mortimer, puis enfin chez le barbier Wilfrid Rhéaume, rue Cumberland à Ottawa où elle logeait.

Quel est l’événement qui a changé le cours de la vie de Georgiana ? Cette femme, qui sera toujours célibataire, était pourtant jolie comme en témoigne une photo prise vers 1895-1900. Elle ressemblait à sa mère avec un brin de jovialité en plus. A-t-elle souffert d’une peine d’amour ? D’une dépression nerveuse consécutive à la ménopause ? On n’en sait rien.

À partir de cette époque, Georgiana entreprend une vie de bohème et devient « guenillou » ; elle déambule dans les rues des villes de Hull et d’Ottawa, coiffée d’un chapeau colonial en hiver et d’un feutre en été, en poussant un carrosse chargé de bois, de papier ou de résidus de fruits et légumes, et accompagnée d’un petit chien blanc. Originale, Georgiana l’est depuis longtemps, et plusieurs personnes la classent parmi les détraquées.

À partir de 1942, elle habite dans une bicoque située boulevard Sacré-Cœur, à côté du commerçant de bois Jos. Pilon, c’est-à-dire là où se trouve aujourd’hui l’immeuble de l’ancienne Imprimerie nationale. Le terrain appartenait alors à la Banque Provinciale qui lui a ordonné de partir au plus tard le 1er mai.

Sa bicoque ressemble, a-t-on dit, à un véritable capharnaüm. Elle est décorée de plusieurs arbres de Noël à longueur d’année ; des statues de saints et de saintes sont placées dans tous les coins de l’humble logement et elle orne ses fenêtres de billets de banque. De plus, elle garde une dizaine de chats.

Saine d’esprit

Le 8 mai 1942, la vieille fille est arrêtée par un agent de police pour avoir troublé la paix et les mœurs publiques. La cause est entendue le 1er juin suivant par le Recorder qui l’acquitte parce qu’il : « […] n’y avait eu aucune raison de l’arrêter et qu’il n’y avait eu aucune violation des règlements de la Ville. »

Figure légendaire de la région, Georgiana Despaties est maintes fois photographiée et plus particulièrement par l’artiste-photographe Bertin Mackenzie-Dubé en novembre 1944. Elle tient alors son petit chien blanc dans ses bras. Une autre photographie la montre en train de glaner sur le marché la marchandise qui devait remplir son carrosse.

Après l’exposition de son corps à la maison funéraire Gauthier, à Ottawa, les funérailles de Georgiana Despaties seront célébrées à l’église du Très-Saint-Rédempteur, à Hull, par le chanoine J.-A. Carrière, curé de la paroisse, le 2 avril 1945. Le lendemain des funérailles, le journal Le Droit écrit :

Des gens peuvent devenir populaires en jetant l’argent par une fenêtre d’hôtel. Mlle Despathies (sic) ne fut jamais en quête de popularité ; elle l’obtint quand même, mais bien humblement.

Georgiana aurait été inhumée par une âme charitable dans la fosse commune du cimetière Notre-Dame d’Ottawa.

Ainsi se termine le court résumé de la vie de Georgiana Despaties qui, faute d’avoir eu une descendance, a laissé dans le cœur des Hullois et des Ottaviens de son époque le souvenir d’une femme originale, bien sûr, mais aussi d’un commerce agréable.

Sources :

Archives municipales de Gatineau, correspondance générale, H-005. de la Ville de Gatineau.

Archives municipales de la Ville de Gatineau, Registre quotidien d'incendies du Service d'incendie de Hull, H-006.

PAQUETTE, Jean-Maurice, en collaboration avec Raymond Ouimet, La légende de la « vieille Despaties », Hier encore (Gatineau), no 7, 2015, pages 22-25.

DESPATIES, Gilles, communication du 20 février 2014.

LA LUTTE POUR UN HÔPITAL À GATINEAU

Quelqu’un a dit que celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la répéter. Il y a 48 ans, la population outaouaise montait aux barricades dans le cadre de la campagne l’Outaouais à l’urgence. Et pourtant, il reste encore de sérieux problèmes à résoudre dans le domaine de la santé en Outaouais.

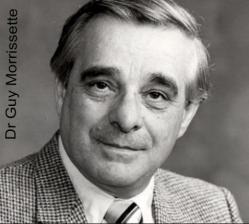

L’Outaouais à l’urgence est un mouvement qui a vu le jour au début des années 1970, dans l'ancienne ville de Hull, dans le but d’obtenir des services de santé adéquats dans la région. L’affaire a débuté par une menace de démission du personnel médical et infirmier de l’hôpital du Sacré-Cœur (Hull). En décembre 1972, le courageux docteur Guy Morrissette déclare :

La clinique d’urgence est bondée […] les ambulanciers, faute de lits disponibles, doivent « décharger » des patients dans des chaises (sic) roulantes, alors qu’ils devraient être étendus […] 621 noms figurent sur la liste d’attente actuelle de l’hôpital pour être hospitalisés […] des 350 lits actuels de l’hôpital plusieurs sont occupés par des malades chroniques, des vieillards ou des cas sociaux qui devraient se trouver dans des maisons spécialisées.

De fait, la région de l’Outaouais est dépendante des services de santé de la province voisine et le gouvernement québécois d’alors, comme ceux des années 2000, préfère verser des millions en frais d’hospitalisation au gouvernement ontarien  plutôt que de les investir dans la région. Or, en 1966-1967, le taux de mortalité infantile en Outaouais est de 28,5 pour 1 000 naissances alors qu’il est de 25 pour l’ensemble du Québec. Au point de vue de santé, l’Outaouais compte parmi les régions défavorisées, ce qui est encore le cas en 2021.

plutôt que de les investir dans la région. Or, en 1966-1967, le taux de mortalité infantile en Outaouais est de 28,5 pour 1 000 naissances alors qu’il est de 25 pour l’ensemble du Québec. Au point de vue de santé, l’Outaouais compte parmi les régions défavorisées, ce qui est encore le cas en 2021.

Trois hôpitaux

À cette époque, il n’y a que trois hôpitaux sur le territoire de l'actuelle ville de Gatineau : Sacré-Cœur, Pierre-Janet (Hull) et Saint-Michel (Buckingham). Aussi, dès 1972, le conseil d’administration de l’hôpital Sacré-Cœur demande la construction d’un autre hôpital. Le député-ministre libéral du comté de Hull, Oswald Parent, tente de désamorcer la crise en minimisant les problèmes. Devant la cécité délibérée du député-ministre et l’immobilisme de Québec, la région s’organise et en janvier 1973, des représentants de 18 syndicats, mouvements et associations communautaires se réunissent au Centre diocésain autour d’une table ronde intitulée « Outaouais à l’urgence »

Le mouvement vient de prendre son envol. Les députés régionaux, pour le moins apathiques dans ce dossier, sont dénoncés. Une grande offensive est lancée : l’opération 25 000, qui consiste à recueillir sur une pétition la signature des personnes « désireuses de voir les politiciens se réveiller ». Pour le député-ministre Oswald Parent, insensible aux problèmes de santé de ses commettants : « La crise à Sacré-Cœur c’est la faute aux religieuses et aux agitateurs ! »

43 000 signatures

Le ministre de la Santé, Claude Castonguay vient faire une visite en Outaouais pour désamorcer la crise. Il est escorté dans un autobus placardé ; « Aujourd'hui, on est tous médecins » ; « On est tannée (sic) ». L’Outaouais à l’urgence remet au ministre la pétition qui ne compte pas moins de… 43 000 signatures ! Le ministre propose un plan d’action de 19 millions de dollars : création de neuf CLSC dans la région, ajout de 159 lits à l’hôpital du Sacré-Cœur, ajout de 16 lits à l’hôpital Pierre-Janet, la disponibilité de 110 lits pour malades chroniques et de 400 autres pour les personnes âgées. Bien que le ministre refuse la construction d’un autre hôpital, dans l’ensemble, le mouvement Outaouais à l’urgence est satisfait. Le docteur Guy Morrissette pouvait être fier des résultats qu’il avait obtenus en si peu de temps, en collaboration avec de nombreux organismes de la région.

Lâché par ses pairs

La lutte pour les services de santé dans la région est terminée, du moins affectait-on de le croire. Mais le docteur Morrissette, président du conseil des médecins et dentistes de l’hôpital Sacré-Cœur, n’est pas dupe et sait qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres, c’est-à-dire que des promesses restaient des promesses tant qu’elles n’avaient pas été réalisées. Celui-ci veut continuer la lutte, mais il est abandonné par le frileux corps médical. Afin de garder les coudées franches, Guy Morrissette démissionne de la présidence de son conseil et continue à militer dans le cadre de l’Outaouais à l’urgence.

À l’automne 1974, la liste d’attentes de l’hôpital du Sacré-Cœur compte près de 2 000 cas. Les employés sont surchargés de travail et il y a pénurie de personnel médical. Les infirmières de la salle des urgences menacent de démissionner si les patients (40) des urgences ne reçoivent pas de meilleurs traitements.

À l’automne 1974, la liste d’attentes de l’hôpital du Sacré-Cœur compte près de 2 000 cas. Les employés sont surchargés de travail et il y a pénurie de personnel médical. Les infirmières de la salle des urgences menacent de démissionner si les patients (40) des urgences ne reçoivent pas de meilleurs traitements.

La situation continue à se dégrader. En janvier 1975, 310 employés de l’hôpital du Sacré-Cœur démissionnent de leur poste. Au cours d’une réunion publique, l’Outaouais à l’urgence appuie les démissionnaires. Quelques jours plus tard, le gouvernement québécois met en tutelle l’hôpital.

La crise commence à se résoudre à partir du moment où la population outaouaise se prend en main et fait connaître son mécontentement à l’élection générale provinciale de 1976 : le député-ministre libéral et parrain de la région, Oswald Parent, est défait après 20 ans de règne. Un nouveau député, du comté de Chapleau, le péquiste Jean Alfred, se met rapidement à la tâche et le ministre de la Santé peut annoncer, le 24 mai 1978, la construction d’un nouvel hôpital de 300 lits à Gatineau, hôpital dont la construction s’amorce en 1980.

Toutes les difficultés n’auront pas été aplanies parce que la population va se satisfaire de peu et sombrer dans l'apathie. En effet, des problèmes importants subsistent encore en 2021 bien qu’ils semblent en voie de résolution avec la création d’une faculté de médecine affiliée à l’université McGill et l’annonce de la construction d’un nouvel hôpital de 600 lits.

Sources :

LAPOINTE, Pierre-Louis, Du Sacré-Cœur au C.H.R.O. 1911-1986, Centre hospitalier régional de l'Outaouais, s.l., s.d.

Le Droit (Ottawa), 16 février 1973.

POIRIER, Roger, Qui a volé la rue principale ? Montréal, Les éditions Départ, 1991.

Histoire de l’Outaouais, IQRC, 1994.

310 démissions ! Pourquoi elles ont démissionné de l’hôpital de Hull ? CSN, Montréal, 1975.

Petite histoire des hôpitaux de Gatineau

C'est après la visite et une suggestion du couple vice-royal Lord et Lady Minto, en 1902, et grâce à l'appui financier de l'abbé François Michel, ancien curé de Buckingham, que l'hôpital Saint-Michel voit le jour à Buckingham dès 1906. Premier hôpital à voir le jour sur le territoire actuel de Gatineau et administré par les Sœurs grises de la Croix, il a alors une capacité de 25 lits. Agrandi en 1932, un nouvel hôpital de 134 lits est érigé de 1976 à 1979 sur le même site.

Ce n'est que cinq ans après Buckingham qu'un hôpital voit le jour dans le secteur Hull. Au début des années 1910, la ville de Hull était la seule ville de cette importance, au Québec, à n’avoir ni hôpital, ni hospice, ni orphelinat (1928).

Si la Ville de Hull a tant tardé à se doter d’un hôpital, c’est à cause de la dépendance de la petite ville industrielle et de son establishment à l’égard de la ville d’Ottawa. En effet, il apparaît plus facile aux dirigeants de l’époque de consommer des services chez sa voisine ottavienne qu’en développer dans leur propre ville, comportement qui affectera la Ville pendant la plus grande partie de son existence. Par exemple, l’ancien député-ministre Oswald Parent qualifiait d’utopique la création d’une université en Outaouais et estimait que les Hullois n’avaient qu’à se tourner vers les universités ottaviennes pour assurer leur instruction post-collégiale[1]. Enfin, le territoire de Hull faisait partie de l’archevêché d’Ottawa et les autorités religieuses privilégiaient alors les institutions ottaviennes.

L'initiative de la construction d'un hôpital à Hull revient au Dr Edmond-Stanislas Aubry qui, le 29 décembre 1909, avait invité les Sœurs de la Charité de la Providence à établir un hôpital à Hull. Mais la communauté a décliné l’offre faute de personnel religieux suffisant pour assumer une nouvelle fondation. Le 22 novembre 1910, le Dr Joseph-Éloi Fontaine, alors maire de la ville de Hull, décidait d’aller de l’avant avec un projet à caractère social en faisant l’acquisition , au coût de 16 500 dollars, de la vaste résidence du juge Louis-Napoléon Champagne. La résidence de Louis-Napoléon Champagne était située rue Laurier, entre l’actuel pont Cartier-Macdonald et le monastère des Servantes Jésus-Marie.

Malheureusement, le conseil hésite sur l’utilisation future de la résidence Champagne puisque la ville a besoin tant d’un hôpital, d’un hospice que d’un orphelinat. Embarrassé par la décision du maire à laquelle il avait pourtant donné son aval, le conseil décide alors de former une commission composée d’éminents citoyens : le curé Arthur Guertin et les Drs E.-S. Aubry et J.-Urgel Archambault. Le curé se dit incapable de participer à la réunion du comité, le Dr Aubry refuse d’en faire partie en disant : « Que les échevins qui ont favorisé cette transaction malheureuse supportent les responsabilités de leurs actions, leur déférence pour le public est un peu tardive pour être bien accueillie. » Enfin, le Dr Archambault déclare à son tour : « Je décline, car cette propriété n’aurait jamais dû, selon moi, être acquise par la cité. » Le projet ne faisait donc pas l’unanimité et pour cause : les trois médecins étaient aussi des politiciens : Aubry avait été maire en 1906, Fontaine de 1909 à 1911, et Archambault le sera en 1911-1912.

Enfin un hôpital

Mais la politique a des raisons... Aussitôt élu, Urgel Archambault écrit à son tour aux Sœurs de la Charité de la Providence. Le 13 février 1911, l’archevêque d’Ottawa, Charles-Hugues Gauthier, autorise les religieuses à prendre en charge l’hôpital de Hull : elles doivent donc convertir, à leur frais, la résidence en un hôpital et de le faire fonctionner. C’est là la fondation de l’hôpital qui sera longtemps connu comme sous le nom d’hôpital du Sacré-Coeur.

Trois religieuses arrivent à Hull au mois d’août 1911. Elles aménagent deux chambres à un lit, deux chambres à deux lits et deux salles pour les pauvres envers qui elles s’engagent à donner 825 jours d’hospitalisation gratuite, soit un total de 14 lits.

La première patiente, une certaine dame Alexandre Simard, est admise à l’hôpital le 18 septembre 1911. Elle y mourra quelques semaines plus tard d’une affection cardiaque. Dès 1913, l’hôpital est incapable de répondre aux besoins des populations hulloise, aylmeroise et pointe-gatinoise. Aussi, les religieuses ajoutent-elles à l’ancienne résidence Champagne une aile comprenant 45 lits.

La première patiente, une certaine dame Alexandre Simard, est admise à l’hôpital le 18 septembre 1911. Elle y mourra quelques semaines plus tard d’une affection cardiaque. Dès 1913, l’hôpital est incapable de répondre aux besoins des populations hulloise, aylmeroise et pointe-gatinoise. Aussi, les religieuses ajoutent-elles à l’ancienne résidence Champagne une aile comprenant 45 lits.

Le 25 décembre 1928, l’hôpital est rasé par les flammes dans un incendie qui cause la mort d’une jeune religieuse, sœur Cécile (Marie Crevier) qui, n’écoutant que son courage, sauve de l’incendie des bébés de la pouponnière, et meurt en combattant les flammes. Après avoir remis à neuf les deux bâtiments lourdement endommagés, on ajoute une autre aile à l’hôpital. En 1948, l’hôpital compte pas moins de 175 lits, dont 31 berceaux.

De nouveaux hôpitaux

1938 voit l'ouverture du sanatorium Saint-Laurent, pour tuberculeux, qui deviendra l'hôpital psychiatrique Pierre-Janet en 1966. En 1952, la Commission du district fédéral exproprie l’hôpital Sacré-Cœur de la rue Laurier. Un nouvel hôpital doit donc être construit. Il est érigé au coût de 3 600 000 dollars d’après les plans de l’architecte Lucien Sarra-Bournet ; les travaux débutent en 1955. L’hôpital de 345 lits (il devait en compter 500) reçoit ses premiers patients le 18 février 1958. Au mois d’août suivant, les démolisseurs rasaient l’ancien hôpital de la rue Laurier en même temps que la très belle « résidence » Champagne. Le 30 janvier 1974, les Sœurs de la Charité de la Providence cédaient l’hôpital du Sacré-Cœur au gouvernement du Québec contre une compensation financière de 184 172,46 dollars, pour 63 ans de loyaux services rendus à la population outaouaise.

Mais dès les années 1970, l'hôpital Sacré-Cœur ne répond plus aux besoins sans cesse grandissants de la population outaouaise. Et c'est grâce à l'acharnement du député péquiste Jean Alfred qu'un nouvel hôpital de 300 lits est construit à Gatineau en 1980. Enfin, le gouvernement actuel prévoit la construction d'un nouvel hôpital de 600 lits dont la région a bien besoin.

SOURCES

BRAULT, Lucien, Hull 1800-1950, Ottawa, Les éditions de l’Université d’Ottawa, 1950.

LAPOINTE, Pierre-Louis, Du Sacré-Cœur au C.H.R.O, Hull, Centre hospitalier régional de l’Outaouais, 1986.

LAPOINTE, Pierre-Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre, la ville de Buckingham de ses origines à nos jours 18241990, Buckingham, 1990.

[1] Le Droit (Gatineau-Ottawa), 12 mars 2011, éditorial de Jean Gagnon.

Les Benoît : une famille de pompiers

Maxime Benoît naît le 7 octobre 1834 à Saint-Constant. Comment cet homme en est-il venu à s’intéresser au monde des pompiers ? Sans doute son demi-frère, Zéphirin, y a-t-il été pour quelque chose puisque de simple pompier il est devenu chef du Service des incendies de Montréal. Quoi qu’il en soit, Maxime exerce les fonctions « d’inspecteur du feu » à Hull du 6 décembre 1875 au 22 février 1877. Le conseil municipal lui avait donné le mandat de réorganiser la compagnie des pompiers. Mais, comme les finances de la Ville étaient maigres, le conseil a décrété que Benoît «...devra se contenter du salaire que le Conseil voudra bien lui voter dans quelque temps [...] » On peut dire que Maxime Benoît a été le premier chef permanent des pompiers de Hull.

Maxime Benoît est congédié en février 1877 sans qu'aucune raison ne soit inscrite au procès-verbal de la réunion du conseil municipal. Il faut dire que la Ville, qui compte alors 7 000 habitants, est dans un état déplorable et que ses finances sont maigres ; une grave crise économique sévit au pays depuis quatre ans. Quoi qu’il en soit, Maxime quitte l’Outaouais et s’établit à Montréal ou il meurt en 1899.

Un héros chez les Hullois

Les exploits sinon l’uniforme de Maxime et de Zéphirin ont sans aucun doute influencé des enfants de la famille puisqu’un autre Benoît a marché dans les pas du chef des pompiers de Montréal, leur neveu Georges Francis qui joint les rangs  du Montreal Fire Department en 1889. Né le 23 septembre 1869 à Châteauguay, dans l’État de New York, il est promu au poste de capitaine du corps de sauvetage en 1895, puis l’année suivante, capitaine de la caserne no 2, rue Saint-Gabriel. C’est alors qu’il démissionne pour aller à Chicago où il travaille comme pompier pendant un certain temps avant d'être remercié de ses services par suite d’une réorganisation du personnel. Il revient alors à Montréal où il reprend son ancien poste.

du Montreal Fire Department en 1889. Né le 23 septembre 1869 à Châteauguay, dans l’État de New York, il est promu au poste de capitaine du corps de sauvetage en 1895, puis l’année suivante, capitaine de la caserne no 2, rue Saint-Gabriel. C’est alors qu’il démissionne pour aller à Chicago où il travaille comme pompier pendant un certain temps avant d'être remercié de ses services par suite d’une réorganisation du personnel. Il revient alors à Montréal où il reprend son ancien poste.

En 1899, la Ville de Hull décide de moderniser ses services de sécurité publique dirigés par l’homme-orchestre Ludger Genest qui est quelque peu débordé par un trop grand nombre de responsabilités. On lui laisse la direction de la police, mais on se met en quête d’un chef des pompiers. Mais qui choisir ? Bien que l’adjoint de Genest, Georges Tessier, soit capable de prendre la relève, le Conseil municipal décide de regarder ailleurs – là où l’herbe paraît plus verte –, et ce, par simple mimétisme sans doute. En effet, depuis toujours, les autorités hulloises n’ont de cesse de singer la capitale fédérale. Or, en 1897, la Ville d’Ottawa était allée chercher son chef des pompiers, Pierre Provost, à Montréal. Il fallait donc que Hull fasse pareil ! C’est ainsi que le conseil municipal dépêche deux de ses membres à Montréal pour demander au chef Zéphirin Benoît de l’éclairer de ses conseils. Benoît recommande alors aux édiles municipaux trois candidats – Benoît, Presseau et Richard – qui se montrent intéressé à diriger les pompiers de Hull à la condition expresse que le salaire autrefois versé à Genest soit majoré de 30% ! Le Conseil municipal de Hull accepte de consentir l’effort financier qui lui permet d’embaucher un homme de Montréal et choisit le neveu de Zéphirin Benoît, Georges Francis.

Benoît arrive à Hull auréolé du prestige des héros, car sa bravoure est légendaire. On dit qu'en 1893, il a sauvé la vie de trois enfants en les prenant dans ses bras pour les descendre, au moyen d'une échelle, du quatrième étage d'un édifice en flammes. Trois ans plus tard, il aurait sauvé la vie d'une femme en l'évacuant d'un troisième étage en feu. Très habile, il a un jour réussi à descendre les cinq étages d'un édifice en flammes le long d'un tuyau qui lui avait servi d'échelle !

Sitôt en poste, le héros montréalais réussit à obtenir des fonds pour embaucher quatre nouveaux pompiers « forts et bien constitués et [...] supposés ne pas avoir plus de 30 ans » qu'il choisit parmi 80 candidats. L'arrivée de ces hommes porte à 9 l'effectif de la brigade des pompiers de Hull. Ensuite, le comité du feu recommande au conseil l'achat de 300 mètres de boyaux, d'une échelle télescopique de 15 mètres, d'un cheval de relais, de haches et de crochets au coût de 1 000 dollars. Tout en reconnaissant la nécessité de ces équipements, l'échevin Richard Alexis Helmer réussit à convaincre ses collègues du conseil que les revenus de la Ville sont insuffisants pour faire de telles dépenses. Il n'est évidemment pas question d'augmenter les taxes, les gros contribuables ne le permettraient pas. Mais à quoi bon avoir plus de pompiers s'ils n'ont pas l'équipement nécessaire ? Apparemment, c'est là une question que le conseil de l’époque ne se pose même pas !

Le Grand feu

Le 26 avril 1900, vers 11 h du matin, commence un incendie rue Chaudière – le Grand Feu de 1900 – qui détruit, en une douzaine d’heures, environ 3 000 bâtiments à Hull et à Ottawa. Benoît a beau se démener comme le diable dans l’eau bénite, il n’a pas le matériel nécessaire pour freiner la course du pire incendie que la ville de Hull n’a jamais subi. Le Montréalais justifiera, encore une fois, sa réputation de brave homme : il sauve des flammes une fillette, mais doit être transporté dans un hôpital d'Ottawa tant il a respiré de fumée.

Comme la ville de Hull est détruite à 40 p. 100 et ses citoyens considérablement appauvris, les autorités municipales décident de congédier le chef des pompiers le 4 février 1902 pour revenir à la situation d’antan avec Ludger Genest à la tête des services de sécurité. Benoît doit se trouver rapidement un nouvel emploi, car depuis le 8 janvier 1901, il est marié à... une Hulloise : Paméla Trudel. Benoît poursuit les autorités hulloises pour rupture de contrat et réussit à obtenir un dédommagement de 916 dollars. Entre-temps, il devient agent de la compagnie Knapp, fabricant de pompes à vapeur, puis quitte Hull pour Sault-Sainte-Marie, Ontario, où les autorités lui confient le commandement des pompiers de leur ville en septembre 1902. Benoît s’ennuie-t-il du Québec ? Peut-être bien, car il n’hésite pas un instant à postuler au poste de chef de la police et des pompiers de la ville de Maisonneuve (aujourd'hui un quartier de Montréal), poste qu’il obtient le 21 janvier 1903 à un salaire annuel réduit de 300 $ par rapport à celui qui lui était versé à Hull !

Comme la ville de Hull est détruite à 40 p. 100 et ses citoyens considérablement appauvris, les autorités municipales décident de congédier le chef des pompiers le 4 février 1902 pour revenir à la situation d’antan avec Ludger Genest à la tête des services de sécurité. Benoît doit se trouver rapidement un nouvel emploi, car depuis le 8 janvier 1901, il est marié à... une Hulloise : Paméla Trudel. Benoît poursuit les autorités hulloises pour rupture de contrat et réussit à obtenir un dédommagement de 916 dollars. Entre-temps, il devient agent de la compagnie Knapp, fabricant de pompes à vapeur, puis quitte Hull pour Sault-Sainte-Marie, Ontario, où les autorités lui confient le commandement des pompiers de leur ville en septembre 1902. Benoît s’ennuie-t-il du Québec ? Peut-être bien, car il n’hésite pas un instant à postuler au poste de chef de la police et des pompiers de la ville de Maisonneuve (aujourd'hui un quartier de Montréal), poste qu’il obtient le 21 janvier 1903 à un salaire annuel réduit de 300 $ par rapport à celui qui lui était versé à Hull !

Tous les espoirs sont permis à Georges Benoît qui doit sans doute rêver de succéder un jour à son oncle Zéphirin à la tête du corps des pompiers de Montréal, lequel d’ailleurs vient tout juste de prendre sa retraite. Mais voilà, le Destin en a décidé autrement et, au cours d’une enquête qu’il mène dans une affaire de vol en novembre 1908, il contracte la fièvre typhoïde qui l’emporte le 24 du même mois alors qu’il repose à l’hôpital Général de Montréal. À ses imposantes funérailles qui ont lieu à Maisonneuve trois jours plus tard, on remarque deux Hullois : son beau-frère, Ferdinand Trudel, et Napoléon Pagé du journal Le Spectateur.

Sources :

LEWIS, Françoise et CHARRAON, Huguette, Les débuts d’un chef : Zéphirin Benoît (s.l., s.d.).

Procès-verbaux du Conseil municipal de Hull, 1875-1902.

Le Temps (Ottawa), 1896-1902.

Le Spectateur (Hull), 1889-1903.