Histoire locale

Catégorie qui traite de l'histoire de l'Outaouais.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 17/06/2023

Par

ouimet-raymond

Le 17/06/2023

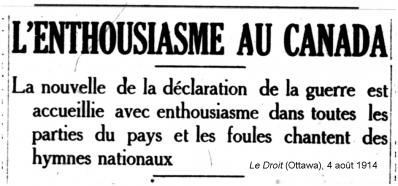

Il fut une époque où le nationalisme était fort en vogue dans l’ancienne ville de Hull. Au début du XXe siècle, notre Fête nationale était célébrée avec faste, et ce, pendant plusieurs jours même. Il y avait alors une section de la Société Saint-Jean-Baptiste à Hull – il y en aura même une à Masson dont le monument a été détruit il y a quelques années dans l’indifférence générale – qui invitait tout l’Outaouais à « […] affirmer d’une manière bien éclatante l’existence du peuple Canadien français […] » tout en donnant l’assurance de sa loyauté à la couronne britannique. Cela dit, déjà, les Canadiens-Français, dont ceux de Hull et de sa banlieue, savaient qu’ils faisaient partie d’une nation francophone !

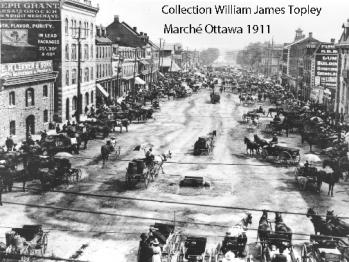

En 1911, un comité d’organisation, présidé par un certain Joseph Normand, orchestra une superbe « Fête nationale des Canadiens-Français » qui eut lieu à Hull les 24, 25 et 26 juin. Toute la population de la région, y compris celle d’Ottawa et de sa banlieue, avait été conviée aux célébrations qui promettaient d’être grandioses. De fait, plus de 40 000 personnes y assisteront ! Pendant des jours, des semaines, plus de deux cents bénévoles préparèrent la fête en fabriquant des costumes, en construisant des chars allégoriques et des arcs de triomphe le long d’un parcours où furent appelés à défiler quelques centaines de participants.

La fête commença le samedi 24 juin quand les cadets du Collège Notre-Dame circulèrent dans la ville à bord d’un tramway de la Hull Electric « en faisant entendre sur tout le parcours des chants patriotiques », et ce, pour inviter la population à participer à de grands feux de la Saint-Jean dans deux ou trois endroits de la ville. Des centaines d’édifices et des maisons étaient décorés et pavoisés à profusion et donnaient à l’île de Hull « un coup d’œil féérique».

Les festivités les plus imposantes eurent lieu le dimanche 25 juin – le dimanche était le seul jour férié de la semaine – avec une grand-messe en plein air, accompagnée d’un chœur de 300 voix et d’une fanfare, dans la cour du Collège Notre-Dame, qui était situé dans l’actuelle rue Hôtel-de-Ville. La messe fut célébrée par un certain Père Lambert assisté de deux autres prêtres ; le Père Arthur Guertin, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce et fervent nationaliste, prononça le sermon dans lequel il fit l’éloge du français et de la religion catholique.

Un défilé grandiose

Il était onze heures quand le défilé tant attendu se mit en branle pour parader dans quatorze rues de la ville, soit de la rue Albion (Dollard-des-Ormeaux), jusqu’au parc Dupuis, rue Adélaîde (Sacré-Cœur). Le défilé comprenait six fanfares, dont quatre d’Ottawa, une de Montréal et une de Hull, dix-huit chars allégoriques, tirés par deux, quatre, voire six chevaux, soulignaient les grands personnages et les accomplissements de nos ancêtres. Le premier, rendait hommage à Jacques-Cartier et à Donnacona, un autre à Champlain, puis un autre à Madeleine de Verchère, ensuite à Frontenac, etc. Plus d’une centaine de piétons et de cavaliers représentaient les gouverneurs de la Nouvelle-France, d’autres le Cercle Reboul, celui de Brébeuf, Duhamel, Mazenod, etc., qui se firent une gloire de précéder le char qui rendait hommage à Dollard des Ormeaux

À l’Arc de triomphe de la paroisse du Très-Saint-Rédempteur, des enfants entonnaient des chants joyeux. Sur celui de la rue Saint-Étienne, où il était inscrit « Faisons revivre le passer pour y puiser des leçons de patience et de force », 86 fillettes, portant les couleurs nationales, chantaient à intervalles des chants français. À l’Arc de triomphe de la rue Saint-Henri, on avait installé un petit saint Jean-Baptiste personnifié par… une fillette, Antonia Lacoste ! Et il semble bien que personne ne critiquât ce choix.

Le défilé compta aussi de nombreuses autres organisations de la ville comme l’Alliance nationale, la Société des Artisans Canadiens-Français, l’Ordre des Forestiers catholique, la Société de tempérance, la Ligue antialcoolique, l’Union Saint-Joseph section Très-Saint-Rédempteur, etc. Des milliers de personnes, de chaque côté des rues assistèrent excités au défilé et firent connaître leur appréciation par des cris et de nombreux applaudissements. L’avant-dernier char rendait hommage aux femmes d’ici et avait pour nom « Vive la Canadienne ». Enfin, le dernier était celui de l’enfant saint Jean-Baptiste, personnifié par le fils d’un certain Arthur Courville.

Le défilé s’acheva au parc Dupuis et fut suivi d’un banquet sous la tente avec de nombreux chants et sept discours patriotiques. Celui du docteur Antonio Pelletier, fut très remarqué : il demanda à la Ville de franciser le nom des rues, ce qui ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd, puisque le maire Joseph Urgel Archambault y donnera suite. Puis, ce fut le moment des jeux comme partie de baseball entre un club de Hull et un autre d’Ottawa, de nombreuses courses à pied, de la souque à la corde, etc. Sur la place de l’hôtel de ville, on représenta « L’Attaque et prise du fort de Dollard par les Iroquois » suivit de la « Bataille de Châteauguay ».

banquet sous la tente avec de nombreux chants et sept discours patriotiques. Celui du docteur Antonio Pelletier, fut très remarqué : il demanda à la Ville de franciser le nom des rues, ce qui ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd, puisque le maire Joseph Urgel Archambault y donnera suite. Puis, ce fut le moment des jeux comme partie de baseball entre un club de Hull et un autre d’Ottawa, de nombreuses courses à pied, de la souque à la corde, etc. Sur la place de l’hôtel de ville, on représenta « L’Attaque et prise du fort de Dollard par les Iroquois » suivit de la « Bataille de Châteauguay ».

Enfin, on invita la population à assister à une pièce de théâtre, donnée par le Cercle Saint-Jean, à la Salle Notre-Dame, à l’ascension d’un ballon et à un magnifique feu d’artifice. La Fête nationale se termina le lendemain avec le concert de diverses fanfares et la pièce de théâtre La famille sans nom. Jamais, de mémoire d’homme, les Hullois n’avaient assisté à une aussi grandiose Fête nationale.

Puisse cette fierté qui animait nos élites d’affaires et politiques d’antan retombe sur celles d’aujourd’hui pour que l’on mette fin à l’anglicisation de notre ville.

Photographie :

George Courville personnifiait saint Jean-Baptiste.

Sources :

Album-Souvenir de la Fête Nationale des Canadiens-Français célébrée à Hull, les 24 – 25 – 26 juin 1911, Comité de la Saint-Jean-Baptiste de Hull, 1911.

Le Temps (Ottawa), 25, 26, et 27 juin 1911.

Eugène Décosse, l'homme orchestre

![]() Par

ouimet-raymond

Le 18/05/2023

Par

ouimet-raymond

Le 18/05/2023

Il y a à Gatineau, près du boulevard Mont-Bleu, une rue appelée Décosse. Cette rue rappelle le souvenir d’Eugène Décosse, un grand sportif de la région qui a même revêtu le chandail de la sainte Flanelle.

Eugène Décosse a été un grand sportif de la région. Né au 57, rue Wellington à Hull le 9 décembre 1900, du mariage d’Aristide Décosse avec Corinne Barrette, Eugène est un fanatique du sport, et plus particulièrement du hockey ; c’est un gardien de but de grand talent. Il joue pour les Canadiens de Hull, puis pour le Ottawa Royal Canadiens et l’Ottawa New Edinburghs. Au cours de la saison 1918-1919, il remporte six victoires en huit parties, dont cinq par blanchissage ! Il gagne, au cours des années suivantes, deux titres First All-Star et un titre Second All-Star.

En novembre 1924, le Canadien de Montréal invite Décosse à son « camp d’entraînement ». Il obtient un contrat comme agent libre et se rend à Toronto pour l’inauguration de la saison 1924-1925. Le Canadien remporte la victoire au compte de 7 à 1 contre le St. Pat’s. Le gardien en titre du Canadien, Georges Vézina, a été si bon que Décosse a réchauffé le banc toute la partie. Peu après cette partie, le Hullois a été renvoyé à Hull.

A-t-il été déçu de la façon dont il avait été traité par le grand club ? Sans doute. Quoi qu’il en soit, il revient dans la région en compagnie de deux autres joueurs de la sainte Flanelle : René Lafleur et René Joliat, ce dernier frère du fameux ailier gauche du Canadien, Aurèle Joliat, et du futur chef de police d’Ottawa, Émile Joliat.

Eugène Décosse reprend alors sa carrière de hockeyeur dans les rangs amateurs et joue pendant deux saisons pour le Ottawa New Edinburgh’s pour prendre sa retraite définitive à l’âge de 26 ans.

Du sport à la politique

De retour à Hull, Décosse a besoin de mettre  du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.

du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.

Membre de l’Association athlétique du Hull-Volant dès 1933, il met sur pied, en 1936, une fameuse équipe de hockey senior, soit celle du Hull-Volant dont il est l’instructeur. Il conduit cette équipe à la finale de l’est de la fameuse coupe Allan après avoir vaincu les équipes de Cornwall, Smith Falls, Moncton et les As de Québec. Malheureusement, l’équipe baissera pavillon devant les puissants Tigres de Sudbury qui alignent plusieurs futures vedettes de la Ligue nationale de hockey.

En 1938, il construit le stade Décosse, rue Laurier (près de l’ancien monastère des Servantes de Jésus-Marie), où s’affronteront des équipes de baseball, des lutteurs, des boxeurs, pendant plusieurs années. C’est alors le lieu le plus achalandé de Hull.

Le sport continue à jouer un grand rôle dans la vie de Décosse. Il préside les destinées de la Ligue de baseball interprovincial et la Ligue de la cité de Hull, il est aussi directeur de l’équipe nationale de baseball à Ottawa et… gérant de l’Auditorium d’Ottawa ! Véritable homme-orchestre. il se lance en politique municipale en 1941 et est élu à deux reprises conseiller du quartier Laurier. En 1945, il décide de se présenter à la mairie de Hull contre le populaire Raymond Brunet qui a mis fin au P’tit Chicago. Alertés par les bien-pensants qui craignaient cet homme non conformiste qui pourfendait le bon chef de police Adrien Robert, le clergé et la presse unissent leurs efforts pour lui barrer la route. Décosse est défait par un peu plus de mille voix. Mais comme il est un valeureux soldat de l’Union nationale qui a remporté le scrutin provincial de 1944, le voici nommé « chef de la police provinciale pour le district de Hull » ! Sa femme dira plus tard : « Eugène ne savait pas se servir de son revolver et je pense même qu’il avait un peu peur de cette arme. »

Eugène travaille 16 à 18 heures par jour. Et malgré ses positions politiques, il ne rechigne pas à venir en aide à des gens d’un camp autre que le sien. En 1953, son journal, L’Opinion publique cesse ses opérations. Peu de temps après cette fermeture, Eugène Décosse subit un infarctus et, le 2 janvier 1955, il meurt d’un arrêt cardiaque.

Sources

http://wwweyesontheprize.blogspot.com/2007_04_01_archive.html

Le Régional (Hull) 26 mars 1985.

La Revue,(Gatineau) 26 mars 1985.

TROTTIER, Jean-Claude, Le Petit Hull-Volant (1932-2007), Gatineau, 2009.

À l'origine de Gatineau l'ancienne : la C.I.P.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 22/04/2023

Par

ouimet-raymond

Le 22/04/2023

Avant l’arrivée de la Canadian InternationaI Paper (C.I.P.), l’ancienne ville de Gatineau n’existait pas et son futur territoire faisait partie de la municipalité de Templeton-Ouest (Sainte-Rose-de-Lima). En 1925, le conseil municipal entreprenait des démarches auprès de la C.I.P. pour intéresser cette dernière à acheter des terrains à Templeton-Ouest pour y construire une usine de fabrication de papier. À cette époque, l’industrie du bois était encore florissante en Outaouais où on trouvait non seulement la E.B. Eddy et la MacLaren, mais aussi la Gilmour & Hughson et de nombreuses autres scieries.

La C.I.P. était issue de la St. Maurice Lumber Company acquise par l’entreprise étasunienne International Paper Company. En 1925, la C.I.P. achetait les actifs de la Riordon Pulp and Paper qui avait des territoires forestiers et des droits de coupe au Québec. Mais pour exploiter ses actifs, la C.I.P. devait, selon la loi, transformer au Québec le bois récolté dans cette province. En 1926, la C.I.P. fit l’acquisition des belles terres agricoles des Berlinguette, des Dugal-Dupras, des Davidson, des Goyette, des Madore, etc., qui vendirent leur propriété parfois à leur corps défendant.

Le chantier de construction, confié à la firme Fraser Brace Company qui embauche les ouvriers au nombre de 3 000, s’érige dès le mois de mai 1926. Les travaux de construction se font si rapidement que l’usine démarre ses opérations le 6 avril 1927. On y fabrique alors deux types de pâtes : la pâte mécanique (défibreur) et la pâte chimique (bisulfite).

L’usine est équipée de quatre machines à papier fabriquées par la Dominion Engineering Works de Montréal qui produisent quotidiennement 545 tonnes de papier. L’usine emploie alors de 1 000 à 1 500 travailleurs selon les saisons.

Fondation du village de Gatineau

La municipalité de Templeton-Ouest ne profitera pas longtemps des taxes foncières payées par la C.I.P. parce qu’en 1933, l’agglomération de Gatineau, qui compte déjà 2 000 habitants à 90% francophones, se détache de la municipalité pour s’incorporer en village. Treize ans plus tard, soit en 1946, le petit village deviendra Ville de Gatineau (souvent appelé Gatineau Mills à cause des panneaux d’affichage de la C.I.P. : Gatineau Mills’ Plant.)

La C.I.P dans les années 1930.

En 1935, la C.I.P. faisait l’acquisition d’une cinquième machine à papier journal qui ne sera pas employée à cause de la crise économique. Toutefois, au début des années 1940, la machine sera convertie pour fabriquer de la pâte de rayonne qui servait alors au tissage des parachutes, très en demande à cause de la guerre. On ajoutera une sixième machine qui épaulera celle-ci pour répondre aux besoins suscités par le conflit mondial.

La fabrication du Ten/Test

En 1927, MM. Wiser et Timmins avaient créé une entreprise de transformation des résidus de bois de l’usine de papier journal de la C.I.P de Gatineau pour y produire du carton goudronné, et des tuiles acoustiques. La C.I.P. l’acheta l’année suivante et la nomma International Fibre Board Ltd pour ensuite commercialiser le carton-planche dur sous le nom bien connu de Ten/Test. En 1939, la C.I.P et Masonite Corporation forma une société commune qui construisit une usine de carton-planche vulcanisé, toujours à partir des résidus de l’usine de papier journal, le Masonite. En 1945, la C.I.P. érigea une usine de contreplaqués pour utiliser les bois feuillus de ses territoires de coupe. En 1947, la Commercial Alcohols Ltd s’installa à Gatineau, à proximité de la papeterie. Elle utilisera la liqueur issue de la cuisson des copeaux pour fabriquer de l’alcool de type commercial.

Toutes ces entreprises satellites de la C.I.P cessèrent leurs activités entre 1970 et 1990. Je souligne que l’ancienne Gatineau Power Company, incorporée en 1926 et propriétaire de plusieurs barrages et usines de production d’électricité en Outaouais de même qu’au Nouveau-Brunswick et en Ontario (nationalisée par le Québec en 1963), était aussi la propriété de l’International Paper.

En 1989, la C.I.P. devint Produits forestiers Canadien Pacifique ltée qui changea son nom pour Avenor inc. en 1994. Quatre ans plus tard, l’usine passa aux mains de la société étasunienne Bowater qui fusionnera avec Abitibi Consolidated en 2007 pour devenir Produits forestiers Résolu en 2011.

SOURCES

BAnQ-Outaouais.

HARDY, Mireille, De courage et de fierté – Courage and Pride 1927 – 2002.

MASSIE, J. Marcel, Histoire de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney, tomes 1 et 2, s.l. s.d.

HAR

Hull : du centre-ville au centre-vide

![]() Par

ouimet-raymond

Le 02/03/2023

Par

ouimet-raymond

Le 02/03/2023

Le centre-ville de l’ancienne ville de Hull a commencé à se développer dans le dernier quart du XIXe siècle. Mais la construction du pont Royal Alexandra (Interprovincial) va beaucoup ralentir son développement. Le commerçant de la rue Victoria, Basile Carrière, l’avait prévu en disant que si on construisait ce pont, les Hullois iraient acheter à Ottawa, rue Rideau, où les établissements commerciaux étaient plus nombreux et plus gros. C’est ce qui est arrivé.

Dans les années 1940 et 1950, la rue Rideau, à Ottawa, était fort achalandée et moult clients des nombreux magasins diversifiés provenaient de l’Outaouais. Ces gens avaient une nette préférence pour les grands magasins comme Caplan’s, Freiman et Larocque qui, plus est, étaient situés tout à côté du marché By et des grands hôtels de la capitale fédérale. Seuls se développaient à Hull à une vitesse accélérée les débits de boisson, car les heures d’ouverture de ces commerces étaient plus longues au Québec qu’en Ontario. Aussi, les Ottaviens venaient s’amuser en grand nombre sur la rive gauche de l’Outaouais dans des boîtes de nuit telles Chez Henri et Standish Hall ou encore dans les hôtels comme l’Interprovincial et le Windsor.

Néanmoins, le centre-ville de Hull se développait vaille que vaille rues Principale (Promenade du Portage) et Eddy, ainsi qu’à proximité de ces artères commerciales, où le consommateur trouvait pas mal tout ce dont il avait besoin. Il y avait des commerces importants comme les magasins à rayons multiples Pharand[1] (rue Champlain), Beamish, Metropolitan et Woolworth, des quincailleries, des restaurants, et même trois marchés d’alimentation : Dominion, A. L. Raymond et Steinberg. Le vieux Hull était aussi doté de lieux de divertissements, autres que des débits de boisson, comme le théâtre Laurier (1 250 sièges), le cinéma Cartier, de salles de quilles, de quatre salles de billard, de centres de loisirs paroissiaux et d’un rolostade au Pavillon Alouette, rue Eddy, un aréna, etc. On peut même dire que les rues Eddy et Principale étaient tapissées de vitrines où, les soirs et journées de congé, les Hullois allaient admirer les étalages.

Pharand[1] (rue Champlain), Beamish, Metropolitan et Woolworth, des quincailleries, des restaurants, et même trois marchés d’alimentation : Dominion, A. L. Raymond et Steinberg. Le vieux Hull était aussi doté de lieux de divertissements, autres que des débits de boisson, comme le théâtre Laurier (1 250 sièges), le cinéma Cartier, de salles de quilles, de quatre salles de billard, de centres de loisirs paroissiaux et d’un rolostade au Pavillon Alouette, rue Eddy, un aréna, etc. On peut même dire que les rues Eddy et Principale étaient tapissées de vitrines où, les soirs et journées de congé, les Hullois allaient admirer les étalages.

Mais voilà, édiles politiques et gens d’affaires, envieux du développement de la cité transpontine nantie de plusieurs dizaines d’immeubles à bureaux, réclament à cors et à cris la construction d’édifices fédéraux à Hull afin de pouvoir y faire croître les activités commerciales. En même temps, les autorités politiques fédérales cherchent à donner un visage bilingue à la Région de la capitale fédérale en établissant plusieurs de ses ministères à Hull.

Un miroir d’Ottawa

À la fin des années 1960, la Ville de Hull concocte un plan de « rénovation urbaine » de l’île de Hull qui entraîne la démolition de plus de 1 500 logements occupés par environ 6 000 personnes, soit 27% de la population du quartier. Bien que l’on construise de nombreux édifices fédéraux où travaillent désormais plusieurs milliers de fonctionnaires et que celui appelé Place (sic) du Centre soit doté de deux étages à usage commercial, les  magasins du centre-ville se mettent à péricliter. En effet, la population du vieux Hull privilégie désormais les centres commerciaux Place Cartier et Galeries de Hull construits au début des années 1960 d’autant plus qu’elle répugne à magasiner dans les tours à bureaux où la marchandise en vente est plus chère qu’ailleurs à cause du prix excessif des loyers. Pas plus fous que le reste de la population, les fonctionnaires magasinent dans les grands centres commerciaux plutôt qu’à la porte de leur bureau. Aussi, la vocation commerciale de Place du Centre est un échec.

magasins du centre-ville se mettent à péricliter. En effet, la population du vieux Hull privilégie désormais les centres commerciaux Place Cartier et Galeries de Hull construits au début des années 1960 d’autant plus qu’elle répugne à magasiner dans les tours à bureaux où la marchandise en vente est plus chère qu’ailleurs à cause du prix excessif des loyers. Pas plus fous que le reste de la population, les fonctionnaires magasinent dans les grands centres commerciaux plutôt qu’à la porte de leur bureau. Aussi, la vocation commerciale de Place du Centre est un échec.

La diminution de la population de l’île de Hull, qui est passée de 22 000 à 10 000 habitants en 25 ans, à la suite des expropriations, d’incendies criminels, de la réduction de la taille des familles, de la spéculation foncière et de la construction de centres commerciaux, aura entraîné la transformation du centre-ville en centre-vide bitumineux qui, avec ses nouvelles tours à logements dispendieux et aux noms à consonance anglo-saxonne tels le Vibe, le Viù, le We font que le vieux Hull perd son identité et devient un peu plus chaque jour le miroir d’Ottawa. La preuve en est qu’un jour, un couple de touristes m’a abordé, rue Laurier, pour me demander la direction à suivre pour Gatineau ; il se croyait encore à Ottawa !

En 1985, l’ancien ministre et député du comté, Oswald Parent, dira « n’avoir qu’un seul regret : celui de ne pas avoir réussi à faire disparaître le vieux Hull ![2] » L’île de Hull est désormais conçue non pour répondre aux besoins de ses habitants, mais pour séduire des promoteurs, des investisseurs (spéculateurs), des touristes.

Illustrations

1. Une partie de l’île de Hull dans les années 1940. (E.B. Eddy, PHO-579)

2. La rue Maisonneuve après la démolition des maisons du côté ouest. (CRAO P64-01-9)

Sources :

BOUCHARD, Daniel, Quand les béliers mécaniques frappaient aux portes du vieux-Hull, dans « Hier encore », no 3, 2011.

Le Droit (Ottawa), 17 mai 1985.

GUITARD, Michelle, entretien avec l’auteur 23 février 2023.

NADEAU, Jean-François, Pour que cesse la destruction des habitations, dans Le Devoir (Montréal), 27 février 2023.

POIRIER, Roger, Qui a volé la rue Principale, Montréal, Les éditions Départ, 1986.

THÉORÊT, Hugues, Dehors tout le monde, dans « Hier encore », no 3, 2011.

[1] Le magasin à rayons multiples de Josaphat Pharand, sera vendu à Thomas Moncion, puis à Georges Champagne, père d’Andrée qui a personnifié Donalda dans Les belles histoires des pays d’en-haut.

[2] Le Droit (Ottawa), 17 mai 1985. Triste farce : Parent sera honoré du titre de « bâtisseur de Hull » en 1995.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 04/02/2023

Par

ouimet-raymond

Le 04/02/2023

Quel puissant sentiment que celui de l’amour ! Il peut tout autant rendre heureux que malheureux ; il peut faire perdre la tête ou susciter la haine. Mais qui voudrait s’en passer ? Retour sur des amours d’autrefois.

Il est difficile de résister à l’amour surtout pour un homme de la famille Papineau mis en présence d’une douce et jolie jeune femme intelligente. De fait, peu d’hommes peuvent se passer de la plus belle créature du monde ! Amédée Papineau, fils de l’illustre Louis-Joseph disait : Quant aux récréations dignes de l’homme, je n’en connais que quatre : les livres d’abord, puis les femmes, et la chasse et la pêche. Donnez-les-moi et mon paradis terrestre est complet. Disons que je n’aurais pas classé ces quatre « récréations » dans le même ordre !…

Louis-Joseph Papineau était tombé amoureux, à l’âge de 78 ans. Il avait alors éprouvé pour une jeune couventine de 15 ans, Marie-Louise Globensky, une « amitié amoureuse » qui se manifestait dans sa correspondance. Ainsi, lui a-t-il écrit : Vienne le mois de juillet que vous soyez caressée […] que vous dormiez bien pendant la nuit sans que cela vous empêche de vous étendre sur mes genoux quand vous voudrez et aussi quand je vous en prierai […]

Mais revenons à Amédée. Veuf depuis 1890, il avait à son emploi une jeune fille, Jane  Curren, qu’il a adoptée vers 1894 et lui a donné le prénom de Iona. L’année suivante, il en tombait amoureux ; elle avait 23 ans et lui en avait… 76 !. Est-ce elle qui lui a ouvert sa couche un soir du mois de mai 1896 ou si c’est Amédée qui a trouvé le moyen de s’y glisser ? L’Histoire nous enseigne que ce sont généralement les maîtres qui s’imposent dans le lit des domestiques. D’ailleurs, on se demande bien comment le barbon pouvait séduire une femme de 53 ans sa cadette – il aurait pu être son grand-père ! Quoi qu’il en soit, il a épousé sa fille adoptive à New York le même mois. De ce mariage, naîtront deux enfants : Lafayette en 1897 et Angélita en 1901, soit 82 ans après la naissance de son père qui meurt à l’automne 1903.

Curren, qu’il a adoptée vers 1894 et lui a donné le prénom de Iona. L’année suivante, il en tombait amoureux ; elle avait 23 ans et lui en avait… 76 !. Est-ce elle qui lui a ouvert sa couche un soir du mois de mai 1896 ou si c’est Amédée qui a trouvé le moyen de s’y glisser ? L’Histoire nous enseigne que ce sont généralement les maîtres qui s’imposent dans le lit des domestiques. D’ailleurs, on se demande bien comment le barbon pouvait séduire une femme de 53 ans sa cadette – il aurait pu être son grand-père ! Quoi qu’il en soit, il a épousé sa fille adoptive à New York le même mois. De ce mariage, naîtront deux enfants : Lafayette en 1897 et Angélita en 1901, soit 82 ans après la naissance de son père qui meurt à l’automne 1903.

Le coup de foudre

ll n’y a pas d’âge pour le coup de foudre, surtout quand on est en manque de tendresse ! Ainsi, un mardi soir du mois d’août de 1906, le docteur Gustave Paquet, 47 ans et veuf depuis 4 ans, et Annonciade Routhier, une veuve de 49 ans, sont présentés l’un à l’autre par des amies communes qui cherchent à former un couple avec ces deux âmes esseulées. Contre toute attente, à part le fol espoir des deux entremetteuses, les deux veufs se plaisent tant qu’on ne peut expliquer la suite des événements que par un coup de foudre réciproque. En effet, les deux amoureux décident, dans les heures suivant leur rencontre de s’épouser le plus rapidement possible, et pourquoi pas, le lendemain même ? Ainsi, le mercredi, les nouveaux amoureux réussissent à signer un contrat de mariage (c’est beau de perdre la tête, mais quand même…) à obtenir une dispense de trois bans de mariage et à se marier en soirée à l’église Notre-Dame-de-Grâce à Hull. Même à Las Vegas on ne fait pas mieux !

Tous ne sont pas prêts à s’engager aussi rapidement, mais il y en a plus qu’on ne le croit généralement. Sam Renaud était un cultivateur du canton de Masham âgé de 60 ans et veuf depuis un certain temps. Un beau jour de 1908, il fait la connaissance d’une veuve de 41 ans nommée Sarah Meunier. Les deux âmes esseulées ne se sont vues que deux fois en trois semaines, quand ce coquin de Cupidon pousse soudainement Sam à demander Sarah en mariage. Enchantée, la quadragénaire accepte la demande de Sam. En femme d’expérience, elle mandate son notaire pour qu’il rédige un contrat de mariage dans lequel son soupirant doit lui faire un don de 200 dollars. Le contrat signé, Sam prépare le mariage. Ainsi, le dimanche 13 septembre 1908, les deux amoureux se rendent à l’église Sainte-Cécile. Sarah s’assoit dans le premier banc, et Sam tout à l’arrière. Quand le prêtre dit Ite missa est – la messe est finie – Sam s’imagine que Cupidon est en train de lui jouer un mauvais tour. Il se lève, hésite un instant, puis quitte l’église précipitamment en abandonnant à sa peine Sarah.

Six semaines plus tard, Sarah apprend que Sam… a convolé avec une autre veuve, Agnès Desjardins, à qui il a fait, auparavant, une donation de… 500 dollars ! C’en était trop. Sarah ne pouvait laisser l’affront impuni et son cœur meurtri sans soins ou sans consolation. C’est alors qu’elle décide de poursuivre Sam en justice. À son avis, seul un dédommagement de 999 dollars pouvait rétablir la cadence des battements de son cœur. Mais c’était trop demandé pour un organe qui battait quand même depuis 41 ans ! – le juge lui aura adjugé la somme de… 375 dollars !

La lettre d’amour

Qui dit amour dit aussi lettre d’amour. J’en ai trouvé une qu’a écrite Louise Ouimet en 1943, sans doute à la suite d’une fausse couche. Épouse de Fernand Cousineau, elle avait alors 22 ans et perdu son seul et unique enfant en mai 1942 :

Fernand Cousineau, elle avait alors 22 ans et perdu son seul et unique enfant en mai 1942 :

Hull, le 2 décembre 1943. C’est à l’occasion de ton anniversaire de naissance que je viens te faire mes vœux de bon souhait. Je te souhaite de tout mon cœur et toutes mes forces Bonne Fête, santé, bonheur, longue vie, et beaucoup de succès dans tes entreprises. La raison pour laquelle je ne puis te les souhaiter de vive voix est que j’ai le cœur bien gros et je ne pourrais pas les souhaiter à mon aise comme je le voudrais et c’est pour cela que je les fais sur ce bout de papier. Mais crois-moi, c’est des vœux sincères que je t’ai faits. Je te fais ce petit cadeau, ce n’est pas grand-chose, mais je crois que tu l’apprécieras. J’aurais voulu faire plus pour toi, car tu es mon unique amour et j’apprécie tout ce que tu fais pour moi. Tu es le meilleur mari qu’une personne peut avoir pour sure (sic). De ta femme qui ne t’oublie pas et qui t’aime et t’aimera toujours sois sans crainte. Louise qui t’embrasse bien fort.

Louise est décédée le 7 octobre 1995 à Gatineau, sans postérité, huit ans après son mari, Fernand.

SOURCES

Documentation familiale personnelle.

OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1994.

PAPINEAU, Amédée, Journal d’un fils de la liberté 1838-1855, texte établi avec introduction et notes par Georges Aubin, Sillery, 1998.

Gatineau : les parcs d'attractions d'autrefois (suite)

![]() Par

ouimet-raymond

Le 11/01/2023

Par

ouimet-raymond

Le 11/01/2023

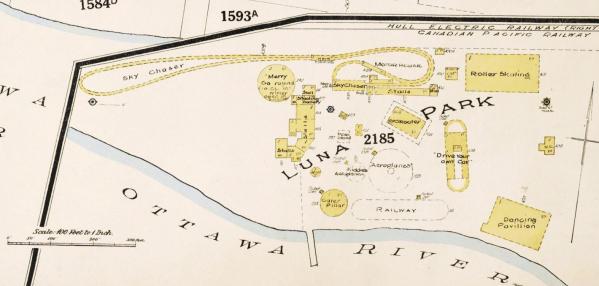

C’est en 1924 que l’on parle d’aménager un nouveau parc d’attractions en Outaouais. En avril 1925, la Belmont Amusement Company lance sa construction dans l’ancienne ville de Hull, quartier Val-Tétreau, sur le site de l’actuel parc Moussette[1]. Le lieu, qui a été nommé Luna Park dans le but évident d’y attirer la population ottavienne, est inauguré le 16 mai suivant devant une grande foule ébahie. : 20 987 personnes en visiteront les installations en seulement 1½ journée. Le parc compte de nombreuses attractions dont un manège de chevaux de bois, un chemin de fer miniature, un manège de véritables poneys, une Fun House, une plage, une piste de danse, une piste de patins à roulettes et des montagnes russes, appelées Sky Chaser, longues de 1,6 kilomètre, le tout illuminé par des milliers d’ampoules électriques.

Un an après son inauguration, le parc se voit doter de nouveaux équipements, dont une autochenille, un carrousel d’aéroplanes et de scooters, des autos tamponneuses et des balançoires ; on y présente aussi des films et des vaudevilles. En 1927, on propose la construction d’une piscine de 60 mètres sur 15 qui ne semble pas avoir vu le jour ; les pistes de danse et de patins à roulettes ainsi que les montagnes russes sont alors les attractions les plus populaires du parc.

de nouveaux équipements, dont une autochenille, un carrousel d’aéroplanes et de scooters, des autos tamponneuses et des balançoires ; on y présente aussi des films et des vaudevilles. En 1927, on propose la construction d’une piscine de 60 mètres sur 15 qui ne semble pas avoir vu le jour ; les pistes de danse et de patins à roulettes ainsi que les montagnes russes sont alors les attractions les plus populaires du parc.

Le 5 septembre 1928, la Belmont Park Amusement organise un marathon de danse de 72 heures sous la supervision médicale du docteur Laverdure. Quatorze couples participent au concours. Mais le lendemain midi, alors que 7 couples sont encore en compétition, le maire de Hull, Théo Lambert, ordonne la fin du marathon. Les dirigeants du parc mettent alors fin au marathon après 25 heures de danse alors que 5 couples se trémoussaient encore sur la piste de danse ; ils recevront 10 dollars chacun pour leur performance.

Des alligators en cavale

En février 1929, la Belmont Amusement vend le parc Luna à des investisseurs locaux et c’est un parc rénové qui ouvre ses portes le 18 mai avec les marathons de danse qui reviennent à l’ordre du jour. On a ajouté un petit jardin zoologique et un manège appelé The Whip. Le zoo compte des alligators, des cerfs, des ours et des singes. Le 12 juillet, 2 des 26 alligators, importés de Floride, s’échappent du parc alors qu’on était en train de les mettre dans un aquarium. On en attrape un, non sans mal, le lendemain après-midi. Les dirigeants du parc promettent alors une récompense de 25$ à qui capturera vivant l’animal en cavale et 10 $ ainsi que la peau du reptile à qui l’attrapera mort. On ne sait pas si le second alligator a été capturé.

En 1931, le parc Luna est pourvu d’une piste d’athlétisme, d’un parc de baseball et d’un terrain de pique-nique. Spectacles et concours complètent les attractions du parc Luna comme des marathons de chaises berceuses et de danse, ainsi que des spectacles d’acrobates. Mais ces attractions ne font pas toutes l’unanimité. En effet, le jeudi 5 octobre 1933, environ 200 étudiants et des citoyens indignés, venus principalement d’Ottawa, envahissent le parc d’attractions et manifestent contre la tenu de marathons de danse commencés le 15 juillet précédent et qui devaient continuer pendant encore une semaine. Le Local Council of Women’s d’Ottawa estime alors que ces marathons sont tout simplement dégoûtants ainsi que mauvais pour la santé et demandent à la Ville d’Ottawa de faire en sorte qu’il n’y ait pas de tels événements dans la capitale.

En 1931, le parc Luna est pourvu d’une piste d’athlétisme, d’un parc de baseball et d’un terrain de pique-nique. Spectacles et concours complètent les attractions du parc Luna comme des marathons de chaises berceuses et de danse, ainsi que des spectacles d’acrobates. Mais ces attractions ne font pas toutes l’unanimité. En effet, le jeudi 5 octobre 1933, environ 200 étudiants et des citoyens indignés, venus principalement d’Ottawa, envahissent le parc d’attractions et manifestent contre la tenu de marathons de danse commencés le 15 juillet précédent et qui devaient continuer pendant encore une semaine. Le Local Council of Women’s d’Ottawa estime alors que ces marathons sont tout simplement dégoûtants ainsi que mauvais pour la santé et demandent à la Ville d’Ottawa de faire en sorte qu’il n’y ait pas de tels événements dans la capitale.

Les heures du parc Luna sont comptées, car la crise économique qui a commencé lors du krach boursier de 1929 appauvrit de plus en plus tant la population de l’Outaouais que celle d’Ottawa et les propriétaires du parc d’attractions sont désormais incapables d’acquitter leurs taxes foncières. Aussi, la Ville de Hull saisit le parc pour arrérages de taxes municipales en décembre 1936. En septembre de l’année suivante, la Ville procède à la démolition des montagnes russes et en février 1939 renomme le parc Moussette du nom du sulfureux maire de Hull.

La fin des attractions principales

En juin 1942, le parc d'attractions ouvre à nouveau ses portes. Il compte encore plusieurs manèges qui sont gérés par le Daniel’s Greater Shows and Carnivals. Mais à la suite de pressions venant de plusieurs curés, la Ville décide de fermer le parc au public à 22h30 afin de calmer les opposants. Mais cette décision ne satisfait pas la population du quartier qui, le 30 juin, adresse une pétition au conseil municipal :

Nous, de la jeunesse de la paroisse N.-D.-de-Lorette de Val-Tétreau, désirons nous préserver de l’ambiance désastreuse au point de vue (sic) moralité, et, en particulier dans notre paroisse ; nous, appuyés des soussignés, demandons au Conseil Municipal (sic) de Hull de prendre les moyens à sa disposition pour faire disparaître de chez-nous, la principale cause d’immoralité, le parc Moussette, lequel attirant ici ce qu’il y a de moins désirable, est par le fait la cause première du scandal (sic) et de l’immoralité qui gâte notre jeunesse.

En effet, il se pratique des jeux illégaux dans ce parc qui se veut familial, ce qui a eu pour effet de soulever l’ire des familles du quartier. Aussi, les autorités municipales séviront contre les contrevenants et dix ans plus tard, il ne restera plus qu’une plage, une aire de pique-nique, un restaurant et la piste de patins à roulettes gérée par le promoteur hullois Léo Gratton.

En effet, il se pratique des jeux illégaux dans ce parc qui se veut familial, ce qui a eu pour effet de soulever l’ire des familles du quartier. Aussi, les autorités municipales séviront contre les contrevenants et dix ans plus tard, il ne restera plus qu’une plage, une aire de pique-nique, un restaurant et la piste de patins à roulettes gérée par le promoteur hullois Léo Gratton.

Illustrations :

- Manège du parc Luna dans les années 1930. BAnQ 07H,P28,D292.

- Plan d’incendie du parc Luna, Hull, 1928. BAnQ-Gatineau.

- Entrée du parc Moussette, ca 1946. Archives Ville de Gatineau, VG,P064-02,0021,p0004,2.

Sources :

BAnQ-Gatineau, dossier Parc Luna.

Le Droit (Ottawa), 1924-1952.

The Ottawa Journal (Ottawa), 1929-1942.

[1] L’auteur remercie Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Gatineau pour sa collaboration dans cette recherche sur le parc Luna/Moussette.

Gatineau : les parcs d'attractions d'autrefois

![]() Par

ouimet-raymond

Le 03/01/2023

Par

ouimet-raymond

Le 03/01/2023

Il y a eu au moins trois parcs d’attractions sur le territoire actuel de Gatineau : le parc Queen’s Park (1896-1921), le parc Belle Isle (1912) et le parc Luna/Moussette (1925-1936 et 1942-1952).

C’est en 1896 que la Hull Electric Company,  une entreprise de transport en commun, crée le parc Queen. nommé ainsi en l’honneur de la reine Victoria, pour inciter la population à utiliser ses tramways dont un circuit relie Hull à Aylmer. Le parc, situé à environ 3 kilomètres au nord-ouest de l’actuelle marina d’Aylmer, dans le quartier des Cèdres, s’étend alors sur une surface de 27 hectares, dont une partie est boisée. On y a construit un grand pavillon et un carrousel de chevaux. Il y a une très belle plage qui convient aux enfants puisqu’ils peuvent marcher dans l’eau sur une distance de près de 100 mètres sans être submergés. Dix ans plus tard, le parc comptera de nombreuses attractions supplémentaires dont un terrain de balle, une glissade d’eau située au-dessus d’un auditorium, un studio de photo, un kiosque à musique, un quai avec le pavillon du club de voile et un labyrinthe qui compte 124 portes et surnommé The Mystic Moorish Maze. Viendront s’ajouter par la suite un scope (cinéma), une galerie des miroirs, une patinoire pour patins à roulettes et une cage à ours.

une entreprise de transport en commun, crée le parc Queen. nommé ainsi en l’honneur de la reine Victoria, pour inciter la population à utiliser ses tramways dont un circuit relie Hull à Aylmer. Le parc, situé à environ 3 kilomètres au nord-ouest de l’actuelle marina d’Aylmer, dans le quartier des Cèdres, s’étend alors sur une surface de 27 hectares, dont une partie est boisée. On y a construit un grand pavillon et un carrousel de chevaux. Il y a une très belle plage qui convient aux enfants puisqu’ils peuvent marcher dans l’eau sur une distance de près de 100 mètres sans être submergés. Dix ans plus tard, le parc comptera de nombreuses attractions supplémentaires dont un terrain de balle, une glissade d’eau située au-dessus d’un auditorium, un studio de photo, un kiosque à musique, un quai avec le pavillon du club de voile et un labyrinthe qui compte 124 portes et surnommé The Mystic Moorish Maze. Viendront s’ajouter par la suite un scope (cinéma), une galerie des miroirs, une patinoire pour patins à roulettes et une cage à ours.

Le parc Queen devient vite populaire et, dès l’été 1899, les tramways de la Hull Electric y transportent 500 000 passagers, dont 12 000 en une seule journée. Un arrêt est situé juste devant le splendide hôtel Victoria alors considéré comme étant l’un des meilleurs centres de villégiature du Canada et le plus grand hôtel à l’ouest de Montréal.

Des excursions sur l’Outaouais

Un bateau, le Bella Ritchie, offrait, depuis 1895, des excursions jusqu’aux chutes des Chats. Selon Richard Bégin, de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, cette randonnée était tellement populaire que, l'année suivante, la Hull Electric Railway Company nolise le G.B. Greene de la Upper Ottawa Improvement Company pour effectuer des randonnées similaires. Ce vapeur à roues à aubes est plus spacieux et élégant que le Bella Ritchie : il peut recevoir 250 personnes et filer à une vitesse de croisière de 21 kilomètres à l'heure. On y compte pas moins de neuf membres d'équipage. Le Bella Ritchie ne peut résister à pareille concurrence et son capitaine abandonne la partie. Le 6 juillet 1911, alors que le G.B. Greene s'apprête à partir et que ses passagers accourent, une partie du quai du Queen's Park s’effondre. Heureusement, personne ne se noie, mais une trentaine de personnes se retrouvent à l'eau.

Dans la nuit du 27 juillet 1916, un incendie éclate à bord du G. B. Greene, amarré à Quyon, et fait quatre victimes. Le bateau est reconstruit en plus petit et plusieurs milliers de personnes continueront de profiter des excursions estivales aux chutes des Chats. Vers 1918, les propriétaires du bateau en cessent l’exploitation. La Chat Falls Navigation prend lors la relève pour abandonner le service dès 1921.

Les incendies finiront par mettre fin à l’exploitation du parc Queen. Le réputé hôtel Victoria brûle le 15 décembre 1915 peu avant l’incendie du bateau à vapeur G.B. Greene en 1916. Puis le pavillon du Victoria Yacht Club, situé à l’extrémité du quai du parc et qui a connu ses années de gloire au lendemain de la Première Guerre mondiale, est détruit par un incendie en 1921, la même année que le grand feu du 10 août au centre de la ville d’Aylmer.

Le parc Belle Isle

Vers 1910, un groupe d’homme d’affaires fonde la Belle Isle Park Co. Ltd qui inaugure son parc d’attractions sur l’île Kettle le 16 juin 1912. On y trouve un manège doté entre autres d’un immense carrousel muni d’un orgue électrique reproduisant les sons d’une fanfare de 65 instruments et de même que des montagnes russes. Le parc comprend aussi des balançoires, un scope (La Gaieté), un champ de baseball, un restaurant, un lieu aménagé pour les pique-niques familiaux, etc. C’est donc là que des milliers de personnes de la région se rendent, toutes les fins de semaine, pour assister à des matchs de boxe, de lutte, de baseball ou pour y voir des films et assister à du vaudeville tout en prenant un p’tit coup… c’est agréable ! Un bateau, le Quinte Queen (700 passagers), fait alors la navette entre Ottawa et l’île Kettle. La compagnie du parc Belle Isle met aussi en vente pas moins de 300 terrains de villégiature et rebaptise l’île Kettle, aussi appelée Laverdure, l’île Fraîche. Les terrains sont vendus entre 100 et 450 dollars chacun.

Ce lieu ne fait pas le bonheur de tous. Le curé de la Pointe-Gatineau trouve que le parc d’attractions lui fait sans doute trop de concurrence. Ainsi, tous les dimanches que le Bon Dieu amène, il tonne contre cet endroit où, selon lui, les jeunes gens y perdent âme et virginité. À la fin de l’année 1912, The Belle Isle Park Co. Ltd fait faillite. On avait probablement vu trop grand trop vite.

À suivre…

SOURCES :

Archives de la Ville de Gatineau.

BÉGIN, Richard, Le chemin et le « port » d’Aylmer : la voie de l’Outaouais supérieur dans Histoire Québec, vol 11, no 1, juin 2005.

Centre régional d’archives de l’Outaouais.

DESCHÊNES Jean, Les derniers vestiges du parc d'attractions Queen's Park, dans Hier encore, no 6, 2014.

Le Temps (Ottawa), 1912.

Ezra Butler Eddy : le roi des allumettes

![]() Par

ouimet-raymond

Le 18/11/2022

Par

ouimet-raymond

Le 18/11/2022

S’il est un homme qui a mis l’ancienne ville de Hull sur la carte, c’est bien Ezra Butler Eddy, principal industriel de cette ville qui a été dominée par ses usines pendant plus de cent ans. Et pourtant, cet homme n’était pas des plus aimés…

Originaire du Vermont, près de Bristol, Ezra Butler Eddy est né en 1827. Il aurait apparemment fait ses études à l’école publique de Bristol et commencé sa carrière dans la ville de New York comme commis dans un magasin. Et ce sont diverses tentatives plus ou moins fructueuses dans des entreprises de produits laitiers et de fabrication d’allumettes au Vermont, entre 1847 et 1854, qui expliqueraient son départ pour Hull. On dit qu’à l’époque, des liens commerciaux unissaient alors la vallée de l’Outaouais et Burlington, où Eddy aurait travaillé avant son départ du Vermont. Quoi qu’il en soit, notre homme arrive à Hull avec sa femme en 1854.

À cette époque, l'ancienne ville de Hull n’existe pas et fait partie de la municipalité du canton de Hull. Dès son arrivée dans le canton, Eddy entreprend la fabrication artisanale d’allumettes au soufre dans une bicoque louée de Ruggles Wright, fils de Philemon déjà décédé depuis une quinzaine d’années. L’entreprise revêt à ce moment un caractère familial et madame Eddy (Zaïda Diana Arnold) initie elle-même les femmes et les enfants de la région à l’emballage des allumettes à domicile. Celles-ci sont vendues dans un magasin situé près de la fabrique et distribuées dans la région par Eddy lui-même, vendeur né selon des témoignages de l’époque.

Fondateur d'une ville

Eddy remporte rapidement du succès. Il profite d’ailleurs des difficultés qu’éprouvent les descendants de Philemon Wright à s'adapter à l’évolution du monde des affaires, et achète des propriétés foncières de cette famille, dont l’ensemble de l’île Philemon particulièrement bien située près des chutes des Chaudières. Sa première percée dans le commerce du bois scié date de cette époque, et survient après avoir loué une scierie de la famille Wright. Les investissements qu’il fait dans le domaine semblent rentables, puisqu’au début des années 1870, Eddy a accumulé suffisamment de capital pour acquérir des concessions forestières et construire sa propre scierie près de la fabrique d’allumettes. Sa progression est alors vertigineuse. Entre 1870 et 1880, sa production de bois scié oscille entre 15 et 23 millions de mètres linéaires de planches annuellement et le nombre de ses scieries passe à quatre, ce qui en fait l’un des producteurs les plus importants de la vallée de l’Outaouais. En 1873, Eddy détient des permis de coupe de bois sur une superficie de 3 625 kilomètres carrés en Outaouais.

De 1871 à 1875, il est député conservateur à l’Assemblée législative. Il est défait en 1875 par Louis Duhamel parce la circonscription est devenue majoritairement francophone (Eddy ne parle pas français et ne le parlera jamais)  et aussi parce qu’il est souvent absent à cause de ses affaires. Il siège surtout en tant que maire du canton de Hull voué aux intérêts autonomistes des habitants du bas du canton qui désirent la scission par l’érection en municipalité. Et c’est en collaboration avec le père oblat Louis-Étienne Delille Reboul qu’il fonde la Ville de Hull en 1875. Élu plusieurs fois échevin de la Ville qu’il a contribué à créer, il représente le quartier n° 3, de 1878 à 1888 et en 1891-1892, et il est maire de Hull de 1881 à 1884, en 1887 et en 1891.

et aussi parce qu’il est souvent absent à cause de ses affaires. Il siège surtout en tant que maire du canton de Hull voué aux intérêts autonomistes des habitants du bas du canton qui désirent la scission par l’érection en municipalité. Et c’est en collaboration avec le père oblat Louis-Étienne Delille Reboul qu’il fonde la Ville de Hull en 1875. Élu plusieurs fois échevin de la Ville qu’il a contribué à créer, il représente le quartier n° 3, de 1878 à 1888 et en 1891-1892, et il est maire de Hull de 1881 à 1884, en 1887 et en 1891.

À la fin des années 1870, il est administrateur de la Compagnie du chemin de fer du Canada central. En 1888, il entreprend la construction d’une usine de pâte à papier. Dotée de quatre lessiveurs, elle entre en exploitation en décembre 1889. La plus grande partie de sa production de pâte est alors expédiée aux États-Unis. Eddy installe en 1890 sa première machine à papier. Il en ajoutera deux autres en 1891. Entre 1889 et 1894, Eddy et ses associés mettent en place une usine de papier équipée de cinq machines pour la production de papier mousseline, de papier impression, de papier brun, et, à partir de 1896, de papier journal. Pendant toute cette période, l’expansion de la fabrique d’allumettes se poursuit et l’on estime que « le roi des allumettes » – il en produit 30 millions par jour – domine le marché canadien dès 1879.

Un homme peu aimé

L'homme est un résilient. Par exemple, la crise qui touche le commerce du bois entre 1873 et 1880 le force à céder temporairement le contrôle de son entreprise à la Banque des marchands du Canada. Les choses semblent rétablies en 1882, année où un incendie majeur détruit presque entièrement ses installations. Pratiquement acculé à la faillite, il reconstruit, avec l’aide de capitaux empruntés à la Banque de Montréal, un complexe industriel comprenant deux scieries, une fabrique de portes et châssis, un atelier de rabotage, la fabrique d’allumettes, des forges, bureaux et entrepôts. Eddy, avec J. R. Booth sera l’un des seuls entrepreneurs des Chaudières à se remettre de l’incendie majeur du 26 avril 1900 qui a détruit une partie importante des sections industrielles des villes de Hull et d’Ottawa. Ses pertes sont évaluées à 3 000 000 $ dont 150 000 $ seulement auraient été remboursables par l’assurance. Reconstruites en moins d’une année, les usines Eddy fonctionnent de nouveau en décembre suivant. Il faudra attendre 1902 pour que la compagnie reprenne l’ensemble de ses activités, fournissant de l’emploi à plus de 2 000 personnes dans des scieries et ateliers de fabrication de papier, fibre durcie, allumettes, sacs de papier, seaux et cuves.

Ardent défenseur de l’Empire britannique, Eddy meurt à Hull, le 10 février 1906, à l’âge de 78 ans ; il est inhumé à Bristol, au Vermont. Il laisse à son décès une fortune évaluée par ses contemporains à plus de 2 500 000 $.

Eddy était peu aimé des Hullois, car il était un employeur intransigeant, dur – de 1858 à 1888, il y a eu 562 accidents mortels dans ses usines – qui ne s’est jamais intégré un tant soit peu à la population francophone de la ville. Et s’il a participé activement à plusieurs œuvres philanthropiques de la collectivité régionale, on ne peut s’empêcher de remarquer que c’est surtout (et pour une très large part) la communauté protestante de la rive ontarienne qui a bénéficié de ses contributions. Ajoutons qu’il avait aussi tendance à confondre ses intérêts avec ceux de la Ville. Eddy était aussi un membre influent de la franc-maçonnerie, une organisation peu prisée chez les catholiques francophones.

Sources :

Dictionnaire biographique du Canada.

OUIMET, Raymond, Hull : mémoire vive, Hull, Éd. Vents d’Ouest, 2000.

Petite histoire du parc Fontaine

![]() Par

ouimet-raymond

Le 04/11/2022

Par

ouimet-raymond

Le 04/11/2022

Au cœur de l'île de Hull, à quelques minutes d'un centre-ville bétonné à l'excès, se trouve un havre de verdure : le parc Fontaine. Il y a à peine plus de cent ans, ce parc était un étang appelé Flora vraisemblablement en l'honneur de Flora Morrisson, épouse de Philemon Wright fils. C’était alors un lieu d’amusement. L’hiver, on y patinait sur ses eaux gelées et on y organisait même des courses de chevaux. L’été, on s’y promenait en canot ou en chaloupe. L’auteur Jean Provencher raconte, dans les Quatre Saisons, que le 5 mai 1889 :

Un lac de feu : tel est l’aspect que présentait le lac Flora dimanche soir. Par le fort vent qu’il faisait alors, cette petite nappe d’eau était devenue terriblement agitée, et les houles profondément creusées balayaient le fond marécageux, duquel s’élevaient un nombre incalculable de feux-follets.

On ne se préoccupait guère de la qualité de l’environnement au XIXe siècle. Au cours des années 1880, on a construit un certain nombre de rues autour du petit lac, lesquelles étaient inondées tous les printemps et automnes par la crue des eaux. En 1885, la Vallée d’Ottawa estimait que ce serait une bonne chose que de vider totalement l’étang, parce que sa mise à sec créerait de nouveaux terrains de bonne valeur.  La même année, la Ville a décidé d’abaisser le niveau de l’eau du lac, pour mettre fin aux inondations, en le vidant en partie au moyen d’un canal relié à la rivière des Outaouais. Malheureusement, cette opération de drainage a eu pour effet de laisser dans le lac une eau stagnante sur un fond de cinq mètres de vase. Vers 1895, les eaux du nouvel égout sanitaire de la rue Kent ont été dirigées vers le lac, ce qui a entraîné progressivement sa mort d’autant plus qu’à l’angle des rues Frontenac et Hélène-Duval, le purin d’une porcherie était régulièrement vidé dans un ruisseau qui l’alimentait.

La même année, la Ville a décidé d’abaisser le niveau de l’eau du lac, pour mettre fin aux inondations, en le vidant en partie au moyen d’un canal relié à la rivière des Outaouais. Malheureusement, cette opération de drainage a eu pour effet de laisser dans le lac une eau stagnante sur un fond de cinq mètres de vase. Vers 1895, les eaux du nouvel égout sanitaire de la rue Kent ont été dirigées vers le lac, ce qui a entraîné progressivement sa mort d’autant plus qu’à l’angle des rues Frontenac et Hélène-Duval, le purin d’une porcherie était régulièrement vidé dans un ruisseau qui l’alimentait.

Le lac à Foucault

À cette époque, on appelait le lac Flora le « lac à Foucault », du nom de l’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures et des fosses d’aisances à Hull. Or, cet entrepreneur cherchait à gagner son argent le plus facilement possible et déchargeait les détritus de ses centaines de clients dans le lac. Avec le temps, le lac Flora est devenu un trou infect, un cloaque. En 1905, on a accusé ses eaux pestilentielles d’être à l’origine de l’épidémie de choléra qui sévissait parmi les enfants de la ville. En 1909, le journal Le Spectateur lançait, en vain, une campagne pour assainir le lac.

Les autorités municipales ont continué à abaisser le niveau du lac et, en 1917, il était complètement asséché. Le creux a été comblé avec divers matériaux dont des déchets de toutes sortes. Pour empêcher les mauvaises odeurs d’empester le voisinage et contrôler la vermine qui y proliférait, on a embauché un homme chargé d’y répandre quotidiennement de la chaux. La Ville a alors offert le terrain vacant à la Canadian Pacific Railway pour y construire une gare ferroviaire, sans succès. Enfin, en 1927, la Commission du district fédéral aménageait l’ancien lac en parc. En 1936, les autorités ont nommé le nouveau terrain Fontaine, en l’honneur de l’ancien maire et député libéral Joseph-Éloi Fontaine. L’année suivante, on y fera l’inauguration d’un modeste terrain de jeu.

Un terrain de jeu

Dès le début des années 1930, le parc Fontaine est devenu le rendez-vous des sportifs. En 1933, Léo Gratton y construira un stade de hockey en plein air, rue Charlevoix. C'est là que la fameuse patineuse hulloise Pierrette Paquin, s'est produite en spectacle à l'hiver de 1948. Les nombreuses activités qui s’y déroulaient ont font les belles heures de la population hulloise d’avant-guerre : boxe avec les Darky Fortier et les Battling Corneau ; balle-molle avec les Cabochons et les Chats noirs ; cirques, kermesses, pique-niques, etc. En 1947, la nouvelle Ligue commerciale de balle-molle de Hull, fondé par Marcel Lévis et Yvon Saint-Louis, voyait le jour et les équipes telles le Hull-Volant, le Lambert, le Transport Marcoux, etc. disputeront leurs parties au parc Fontaine jusqu’en 1962.

En 1941, les Oblats avaient fondé le Terrain de jeu du parc Fontaine qu’ils avaient affilié à l’Œuvre des terrains de jeu de Hull (O.T.J.) et le parc a fait l'objet d'un second aménagement avec chalet, marquise, balançoires, glissoire et... niche à la Vierge, don du commerçant Josaphat Pharand. Le premier moniteur du terrain de jeu a été un certain Sylvio Huneault, assisté du futur prêtre oblat hullois, Roger Poirier. Les premiers maire et mairesse du terrain de jeu ont été, en 1949, Roger Marengère et Marie-Paule Bélanger.

En août 1949 et en juin 1961, le parc est redevenu momentanément un étang à la suite de pluies diluviennes qui ont entraîné l’affaissement du sol et la disparition de quelques arbres dans les profondeurs de ses entrailles.

En août 1949 et en juin 1961, le parc est redevenu momentanément un étang à la suite de pluies diluviennes qui ont entraîné l’affaissement du sol et la disparition de quelques arbres dans les profondeurs de ses entrailles.

Pendant une vingtaine d’années, le parc Fontaine, ainsi aménagé, a fait la joie de la population de l'Île de Hull. Mais à partir des années 1960, on l'a laissé à lui-même au point qu’il est redevenu un terrain vague. En 1978, à la suite d'une lutte épique (cinq ans) entre la population du quartier, les autorités municipales, provinciales et fédérales, la Ville y entreprenait des travaux d’aménagements qui feront du parc Fontaine un lieu agréable pour enfants et adultes d’un quartier où les familles sont désormais la proie de la spéculation immobilière.

Sources :

Archives de la Ville de Gatineau.

HENDERSON, Rick, communication du 22 janvier 2021.

La Vallée d’Ottawa (Hull), 1884-1885.

Le Droit (Ottawa), 1913-1990.

Le Spectateur (Hull), 1889-1910.

PROVENCHER, Jean, Les Quatre Saisons, Un lac complet de feux follets | Les Quatre Saisons (jeanprovencher.com)

La première exécution capitale en Outaouais

![]() Par

ouimet-raymond

Le 12/10/2022

Par

ouimet-raymond

Le 12/10/2022

Pendant une bonne partie du XIXe siècle, l’Outaouais est le Far West du Québec. La violence fait alors partie des mœurs des hommes qui vivent une bonne partie de l’année dans les chantiers à couper du bois ou à faire la drave sur la rivière des Outaouais et ses affluents. Et la loi, celle qui s’applique véritablement, est celle du plus brutal, du plus fort, car il n’y a pas là d’autorités judiciaires avant la fin des années 1840.

La mort du pêcheur

En 1863, l’Outaouais est devenu plus paisible sans doute à cause de la mise en place d’une autorité judiciaire qui a pignon sur rue dans le petit village d’Aylmer. Les Shiners se sont calmés et les francophones gagnent en masse la région où de nombreux « moulins à scie » transforment en planches les immenses forêts de pins de la région. Le rôle de la prison du district judiciaire ne mentionne d’ailleurs que 36 arrestations pour cette année-là, la plupart pour de menus larcins.

L’année est à son solstice estival. Plusieurs hommes pêchent dans le ruisseau Brigham – cours d’eau mal nommé, puisque c’est une petite rivière aujourd’hui connue sous le nom de ruisseau (sic) de la Brasserie – qui coule en la ville de Gatineau dans le quartier appelé Île de Hull. Sa source est la rivière des Outaouais, à 50 mètres en amont des chutes des Chaudières. Après avoir parcouru un demi-cercle de 2,5 kilomètres, il se jette dans cette même rivière, à 200 mètres en aval des chutes Rideau.

À cette époque, il n’y a pas de ville de Gatineau et le ruisseau s’épanche dans un milieu bucolique qu’égaient les piaillements et les ritournelles de plus de 150 espèces d’oiseaux. De grands arbres feuillus se tendent les branches au-dessus des eaux limpides qui sont poissonneuses à souhait, puisque l’on y pratique la pêche commerciale au filet. Toujours est-il que le 20 juin, plusieurs personnes y tâtent qui le brochet qui la truite dans l’espoir d’en faire un bon repas ou d’en tirer de l’argent sonnant. Parmi eux, François-Xavier Séguin dit Ladéroute qui habite généralement au village de la Pointe-Gatineau situé à 3,5 kilomètres du ruisseau.

Âgé de 46 ans en 1863, Ladéroute s’est vu  amputer d’une jambe 9 ans plus tôt par suite d’un accident. Depuis, son épouse l’a quitté emmenant avec elle les enfants. Il vit du produit de sa pêche et dort le plus souvent à la belle étoile. Ce pauvre bougre a changé et sa raison chancelle. Le 20 juin 1863, William Larocque , un robuste gaillard, navigue dans une chaloupe sur le ruisseau Brigham à environ 300 mètres de la rivière des Outaouais[1]. Plus loin, François-Xavier Larédoute pagaie dans son canot. Les deux hommes s’échangent quelques paroles : « Tu as encore pillé mes filets, mais je te jure que c’est la dernière fois. » Le lendemain, Ladéroute se vante auprès de sa belle-sœur d’avoir réglé le cas de Larocque le matin même. Deux pêcheurs trouvent le corps inerte de Larocque qui semble avoir été tué de cinq coups de rame. L’Outaouais est en émoi, car Larocque laisse dans le deuil une veuve et 9 enfants. Ainsi donc, dix-huit ans après l’affaire Leamy, l’aviron sert encore d’arme de combat.

amputer d’une jambe 9 ans plus tôt par suite d’un accident. Depuis, son épouse l’a quitté emmenant avec elle les enfants. Il vit du produit de sa pêche et dort le plus souvent à la belle étoile. Ce pauvre bougre a changé et sa raison chancelle. Le 20 juin 1863, William Larocque , un robuste gaillard, navigue dans une chaloupe sur le ruisseau Brigham à environ 300 mètres de la rivière des Outaouais[1]. Plus loin, François-Xavier Larédoute pagaie dans son canot. Les deux hommes s’échangent quelques paroles : « Tu as encore pillé mes filets, mais je te jure que c’est la dernière fois. » Le lendemain, Ladéroute se vante auprès de sa belle-sœur d’avoir réglé le cas de Larocque le matin même. Deux pêcheurs trouvent le corps inerte de Larocque qui semble avoir été tué de cinq coups de rame. L’Outaouais est en émoi, car Larocque laisse dans le deuil une veuve et 9 enfants. Ainsi donc, dix-huit ans après l’affaire Leamy, l’aviron sert encore d’arme de combat.

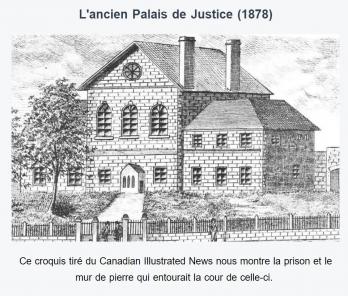

Ladéroute est prestement arrêté et accusé de meurtre. Son procès commence le 12 juillet au palais de justice d’Aylmer. C’est le juge Aimé Lafontaine, un homme qui ne faisait pas l’unanimité en Outaouais, qui préside le procès. Ironie de l’histoire, l’un des deux défenseurs de Ladéroute est le fils d’un des plus féroces Shiners : Peter Aylen ! La populace indignée crie vengeance et plusieurs des jurés ont déjà décidé du sort du prévenue : la pendaison. Et un des jurés dort pendant le procès.

Comme prévu, le jury trouve Ladéroute coupable de meurtre et le pauvre hère est condamné à être pendu haut et court le 18 septembre. Mais Ladéroute est-il coupable. Ce n’est pas sûr ; personne n’a tété témoin de l’homicide. Aussi, certains esprits éclairés, dont ses avocats, se demandent : « Comment un estropié dans un petit canot versant a-t-il pu attaquer et tuer un homme fort dans une chaloupe à fond plat ? »

Au mois de septembre, deux médecins, les Drs Douglas et Litchfield d’Ottawa procèdent d’abord à l’évaluation mentale du condamné et concluent qu’il est sain d’esprit, mais ignorant pour ne pas dire idiot. L’exécution est reportée au 2 octobre en dépit de nombreuses pétitions qui réclamaient que la peine capitale soit commuée en prison à vie. Déçu, le curé Ginguet de Pointe-Gatineau déclare alors : « L’exécution de ce pauvre malheureux sera celle d’un imbécile incapable de réaliser la conséquence de ses actions. »

Il est 10 h quand Ladéroute est lentement traîné à la potence, installée du coté ouest du palais de justice, par deux hommes. Comme le pays n’a pas de bourreau, les autorités ont sorti de la prison de Kingston un prisonnier qui a bien voulu exercer momentanément le rôle d’exécuteur des hautes œuvres. Une pluie fine commence à tomber. Ladéroute tremble de tous ses membres et au moment où le bourreau lui passe la corde au cou, il fond en larmes et s’écrie : « Oh ! Monsieur le Curé, je vous en prie, dites-leur donc de me laisser aller ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! » Le curé Michel de la paroisse d’Aymer ne peut que lui montrer le ciel en lui disant de prier. Puis à 10h10, le bourreau enfile un bonnet noir sur la tête de Ladéroute et expédie le condamné dans l'au-delà devant une foule nombreuse sous le regard d’un détachement de soldats chargé d’assurer l’ordre.

Satisfaites, la foule et les autorités judiciaires abandonneront à leur pauvreté l’épouse et les enfants de William Larocque…

SOURCES :

BAC, RG4, C1, Provincial Secretary’s Office Canada East (P.S.O. C.-E.) 1863 « Goal Calendar », vol. 540, 541 et 543, nos 2144, 2147, 2413, 2482.

ROSSIGNOL, L., Histoire documentaire de Hull 1792-1900, Thèse de doctorat en philosophie, juin 1941, Université d’Ottawa.

[1] Vis-à-vis de l’église de la paroisse Notre-Dame-de-l’Île, boulevard Sacré-Cœur.

Les frères Aubry ou chronique de scandales locaux

![]() Par

ouimet-raymond

Le 09/09/2022

Par

ouimet-raymond

Le 09/09/2022

La société est faite d'êtres humains dont la vanité et les ambitions, qui forment une jolie paire, ne sont guère différentes de celles que l'on observe partout où argent et pouvoir sont les seules choses qui comptent. Ainsi, n’y a-t-il rien de neuf sous le soleil. Pour preuve, l'histoire suivante : Les frères Aubry ou chronique de scandales locaux.

Stanislas Aubry a vu le jour à Saint-Scholastique, aujourd’hui Mirabel, dans les Basses-Laurentides le 29 juillet 1860. D'un bouillant caractère, un rien le faisait sortir de ses gonds. Son comportement fantasque révélait, sans doute, une vieille blessure enfouie dans son inconscient, vraisemblablement celle causée par les circonstances de sa naissance. En effet, né en dehors des liens du mariage alors que sa mère était veuve depuis près de huit ans – un véritable déshonneur au siècle dernier –, il avait été baptisé à l'âge de neuf jours, soit la journée même des noces de ses parents. Pour quelqu'un qui voulait faire sa marque dans la vie, les circonstances de son arrivée en ce bas monde constituaient une tache... originelle.

Médecin, Stanislas Aubry était un personnage fort imbu de lui-même ; il croyait vraisemblablement que son entourage était né pour le servir sinon pour faire ses quatre volontés. Une maison imposante, qu'il a fait construire en 1908 à l'angle de la promenade du Portage et de la rue Aubry, décrit bien la personnalité du médecin : elle a la particularité d'avoir deux façades apparemment identiques, mais qui se différencient par l'inversion de ses éléments architecturaux…

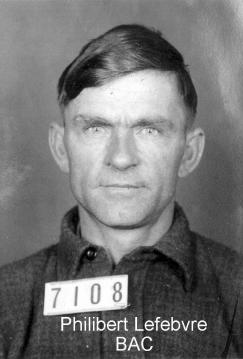

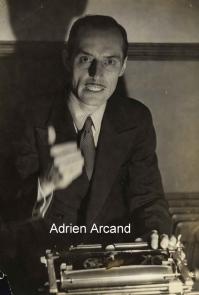

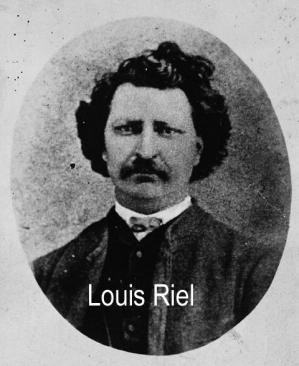

Scandale à l'église

Ses défauts lui vaudront un étonnant scandale… familial qui fera le tour de la région. Stanislas Aubry et son frère cadet Georges avaient apparemment appris, peu de temps avant le mariage de leur jeune soeur Marie-Louise avec le photographe François-Xavier Filteau, que leur frangine était enceinte. Stanislas avait-il eu l'esprit obnubilé par la grossesse de sa soeur qui lui rappelait sa propre naissance ? La suite des événements  le laisse croire. Furieux, il avait résolu d'empêcher, avec l'aide de son frère, la célébration de ce mariage sans égard pour les sentiments des futurs mariés. Le jour de la cérémonie nuptiale, c'est-à-dire le 31 mai 1885, les frères Aubry mettaient à exécution leur plan, un beau scandale qui alimenta les conversations de la population hulloise pendant tout l'été. Le mariage avait lieu au presbytère de l'église Notre-Dame-de-Grâce, comme c'était généralement le cas quand on voulait éviter toute publicité. Au cours de la cérémonie, Stanislas s'était dirigé vers sa soeur qu'il avait d'abord frappée et à qui il avait ensuite arraché son chapeau devant une assistance ahurie. Puis, les deux frères s'étaient permis de bousculer vivement plusieurs personnes dans l'assistance. (Ci-contre, Stanislas Aubry)

le laisse croire. Furieux, il avait résolu d'empêcher, avec l'aide de son frère, la célébration de ce mariage sans égard pour les sentiments des futurs mariés. Le jour de la cérémonie nuptiale, c'est-à-dire le 31 mai 1885, les frères Aubry mettaient à exécution leur plan, un beau scandale qui alimenta les conversations de la population hulloise pendant tout l'été. Le mariage avait lieu au presbytère de l'église Notre-Dame-de-Grâce, comme c'était généralement le cas quand on voulait éviter toute publicité. Au cours de la cérémonie, Stanislas s'était dirigé vers sa soeur qu'il avait d'abord frappée et à qui il avait ensuite arraché son chapeau devant une assistance ahurie. Puis, les deux frères s'étaient permis de bousculer vivement plusieurs personnes dans l'assistance. (Ci-contre, Stanislas Aubry)

Le soir des noces, les frères Aubry étaient mis en état d'arrestation et le mercredi suivant, ils comparaissaient devant la cour de police. Les accusations étaient précises : avoir voulu empêcher la célébration d'un mariage et avoir frappé les personnes présentes à la célébration. L'avocat des deux frangins avait demandé que l'accusation soit limitée à une simple accusation de voie de fait, ce dont la cour n'avait pas tenu compte. Après avoir entendu plusieurs personnes qui avaient été témoins de la rixe, la cour de police condamnait les frères Aubry à subir un procès aux assises criminelles à Aylmer, là où le Palais de justice du district judiciaire était situé à cette époque.

On ne sait pas si les frères Aubry ont été condamnés, car la plupart des documents d'époque sur cette affaire manquent. Mais, il a fort à parier que l’affaire s’est réglée hors cours.

Un politicailleux

Trois ans après ce scandale, Stanislas Aubry, habile blablateur d'estrades, s'est lancé en politique municipale ; il sera élu conseiller municipal de Hull de 1888 à 1893 et maire de la ville en 1894. Il est le premier maire élu par le vote populaire – auparavant, le maire était élu par les échevins. Mais en 1895, il est déchu de ses droits civiques pour la vie et condamné à une imposante amende de 2 000 dollars pour avoir exigé des pots-de-vin d’entrepreneurs pour régler des factures. Il récupéra ses droits civiques quatre ans plus tard grâce à une étonnante loi passée au parlement à Québec.

Aubry n’aura pas perdu le de sa prépondérance sociale : en 1905, il pose de nouveau sa candidature à la mairie de Hull. Et comme le peuple a la mémoire courte, Stanislas Aubry sera… réélu et restera au conseil jusqu’en 1907. Deux ans plus tard, il proposera le change de nom de la ville de Hull pour celui d’Ottawa-Nord ! Stanislas est décédé en 1936 à l’âge de 76 ans.

Soulignons que magnifiquement restaurée, la maison Aubry a mérité à son propriétaire le prix d’excellence de la rénovation de la Ville de Hull en 1998.

SOURCES

Centre régional d'archives de l'Outaouais.

Encyclopedic Canada, vol. 5, The Bradley-Garretson Company Ltd, Toronto;1896.

Guitard, Michelle, Historique des bâtiments au coeur de Hull, Ville de Hull, 1990.

Le Spectateur, Hull, 12 janvier 1899.

La Vallée de l'Ottawa, 3 juin 1885, Hull.

Procès-verbal du 23 décembre 1885 du Conseil municipal de Hull.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 17/08/2022

Par

ouimet-raymond

Le 17/08/2022

Qu’est-ce qu’un homme ne ferait pas pour épouser la femme de ses rêves ? Jean-Guy Lacroix, âgé de 19 ans, est amoureux fou d’une certaine Jacqueline N., âgée de 17 ans, qui lui rend bien son amour. Chaque jour, les deux tourtereaux trouvent le moyen de se rencontrer dans un endroit discret pour parler avec tendresse de leur bel amour et rêver doucement à leurs projets. Ils nourrissent l’ambition de se marier afin de vivre continuellement l’un près de l’autre.

Il y a un obstacle à l'amour des tourtereaux : les parents de Jacqueline. Mais Jean-Guy est un homme déterminé et ne se décourage pas pour autant. Doué d’une imagination féconde, il ébauche dans son esprit un plan d’attaque qui l’obligera à exécuter des prouesses.

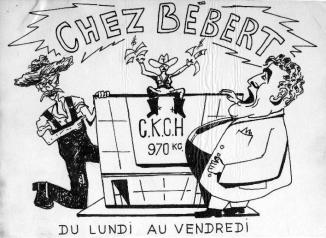

Jean-Guy est un talentueux jeune homme débrouillard et plein d’idéaux. Il a obtenu des rôles dans de petites pièces de théâtre et fait alors ses débuts à la radio, ce qui lui fait espérer de jouer un jour à la télévision. Peu de temps avant cette affaire, il s’est même rendu à Paris pour tenter fortune dans le monde artistique. Mais après un mois de vaines tentatives, il a dû rentrer chez lui.

Au mois d’août 1954, il conçoit l’idée de tourner un court métrage pour la télé. Sa partenaire sera, il va sans dire, son amie Jacqueline qui possède une certaine expérience de la scène pour avoir joué avec Jean-Guy auparavant. Avec l’aide de deux camarades, Jean-Guy commence les prises de vue. L’intrigue tourne autour d’une jeune fille qui épouse un jeune homme sans le consentement de ses parents. À la fin de janvier 1955, tout est prêt pour la grande scène.

Jean-Guy, qui habite à Hull, va rencontrer le curé de la paroisse Saint-François-de-Sales à Pointe-Gatineau, Antoine Lalonde, à qui il demande la permission de tourner la scène du mariage dans son église. Le curé n’y voit aucune objection et consent même à officier à la cérémonie. Flanqués du bedeau, qui sert de père au jeune homme, et de l’un des cameramen, André Croteau, qui sert de père à la jeune fille, les jeunes gens voient leur idylle scellée au pied de l’autel.

Une cérémonie bidon

Ce n'était évidemment pas un vrai mariage. Le curé avait d'ailleurs pris soin de le souligner aux « époux ». Mais Jean-Guy voit dans ce petit bout de film une occasion merveilleuse de forcer la main des parents de Jacqueline. Aussi, muni d’un faux certificat de mariage, obtenu aux fins de l’histoire filmée, il se rend chez les parents de son amie et déclare à la mère que lui et sa fille sont bel et bien mariés, et que sa fille est même… enceinte !

La mère n’a pas dû être trop contente. Mais, elle constate qu’elle ne peut plus résister à ce mariage et consent à ce que Jacqueline range tous ses effets personnels dans une valise et accompagne son « mari » à sa nouvelle demeure.

Quand le père de Jacqueline apprend, de la bouche de sa femme, que sa fille est désormais mariée et, qui plus est, sans son consentement, il se dirige immédiatement chez les Lacroix et en ramène sa fille manu militari. Mais Jean-Guy a d’autres tours dans son sac. Et toujours aux fins du fameux film, il tourne une scène dans laquelle un avocat persuade la vedette féminine qu’elle est réellement mariée au jeune homme.

Mais en allant reconduire la jeune fille chez lui, un certain Marcel Lévesque – il avait joué le rôle de l’avocat –, déclare tout bonnement à Jacqueline qu’il n’est pas du tout avocat et que les conseils qu'il lui a donnés venaient du scénario qu'on lui avait remis. Quelques jours plus tard, un « policier » aborde Jacqueline sur la rue et lui ordonne de le suivre chez son « mari ». Le hasard veut que le père de la jeune fille soit témoin de la scène et invite promptement le « policier » à lâcher sa fille.

Quelques jours plus tard, un « huissier » se présente chez Jacqueline et lui remet un ordre de la cour, signé par un « juge » avec sceau du palais de justice, l’enjoignant à retourner auprès de son « mari » sous peine de poursuite judiciaire. Le père de Jacqueline entre de nouveau en scène : il remet le document à la police de Hull. Une enquête s’ensuit et des accusations sont portées contre Jean-Guy Lacroix dont l’enquête préliminaire se tient le 29 juin 1955 derrière des portes closes. Que s’y dit-il ? Je ne le sais pas. Mais le juge, Jacques Boucher, a rejeté la plainte et Jean-Guy a été libéré. Qu'est-il advenu du couple ? Je ne le sais pas. Mais peut-être qu'une lectrice ou un lecteur le saurait ?...

SOURCES

Allô Police (Montréal) 10 juillet 1955.

Annuaire de la ville de Hull, 1956.

Archives judiciaires, BAnQ-CAO.

L'incorrigible séducteur Louis Giroux

![]() Par

ouimet-raymond

Le 02/08/2022

Par

ouimet-raymond

Le 02/08/2022

Il était une fois un beau grand garçon brun à moustache noire, Louis Giroux, aventurier qui pratiquait l'art de la persuasion avec une surprenante habileté pour subvenir à ses besoins. Il avait l'incurable manie des grandeurs qui l'a fait vivre pendant une trentaine d'années aux crochets de gens trop crédules. Originaire de Montebello, Giroux avait épousé Scholastique Cayer à l'Orignal le 30 juin 1872, à son retour des États-Unis où il avait participé, comme soldat, à la guerre de Sécession (1861-1865). Intelligent comme un singe et roublard comme un diplomate, Giroux était aussi beau parleur et petit faiseur. Doué d'un sens de la réplique hors du commun, il n'était jamais à court d'arguments : un véritable orfèvre du mensonge quoi !

À cette époque, Louis Giroux se faisait appeler Antoine Cyr, et il demeurait chez un certain Legault, à Clapham dans le comté de Pontiac. Il n'avait encore jamais payé sa pension et devait à son logeur la somme de 49 dollars. Or, un certain dimanche, il a voulu fuir sans payer son dû, mais Legault a eu le temps de lui réclamer le paiement de la pension. Indigné, Giroux a répliqué :

Comment, vous osez me demander de l'argent le dimanche ! Me prenez-vous pour un fou ? Je vous connais vous monsieur. Vous voudriez bien vous faire payer aujourd'hui sous prétexte que les affaires conclues le dimanche ne valent rien.

Et avec un air de mépris, Louis a tourné le dos à son interlocuteur médusé et s'en est allé. Bien entendu, jamais Legault n’a revu la binette de son chambreur.

Un survenant