Histoire du Canada

La conscription de 1917 en Outaouais

![]() Par

ouimet-raymond

Le 31/10/2020

Par

ouimet-raymond

Le 31/10/2020

1917 : depuis trois ans, le Canada est en guerre et, malgré l’entrée imminente des États-Unis dans le conflit, rien ne laisse présager une victoire finale des Alliés aux dépens de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. La Russie est exsangue et la révolution gronde. Le Canada a déjà fourni 400 000 soldats aux alliés. Mais ce n’est apparemment pas assez. À la suite d’une conférence impériale tenue à Londres, le premier ministre canadien, le conservateur Robert Borden, veut envoyer 100 000 soldats additionnels sur les champs de bataille d’Europe pour défendre la « liberté » !

Le pays a de la difficulté à trouver ces hommes. La majorité des Canadiens ne veut pas servir de chair à canon, car c’est à ça que les soldats servent dans cette guerre. Aussi, le premier ministre parle-t-il d’enrôler de force les Canadiens, ce qui a pour effet de déclencher des manifestations dans tout le pays : Montréal et Québec, bien sûr, mais aussi Hawkesbury, Windsor et Vancouver. Et ce sont les classes ouvrières qui protestent les plus forts : elles exigent la tenue d’une consultation.

Les hommes ont de nombreuses raisons pour ne pas aller à la guerre. D’abord, soulignons qu’aucun belligérant n’avait attaqué ou déclaré la guerre au Canada. Les autorités canadiennes prétendaient alors que nous devions combattre pour protéger les libertés démocratiques. Or, justement, c’est d’abord ici que la liberté des Canadiens-Français était en péril parce que l’on avait interdit l’enseignement en français tant en Ontario (Règlement 17) qu’au Manitoba. Et on l’interdira en Saskatchewan en 1918. De plus, tant les Britanniques  que les Français brimaient la liberté de nombreux peuples. Par exemple, n’occupaient-ils pas par la force des armes l’Irlande et le Maroc, pour ne nommer que ces deux pays ? Enfin, on demandait aux Canadiens de se porter à la défense de nos mères patries… Parlons-en de nos mères patries : les Britanniques nous ont envahis alors que la France nous a abandonnés ! Nos arrières grands-parents n’avaient donc aucune raison d’aller risquer leur peau de l’autre côté de la grande mare.

que les Français brimaient la liberté de nombreux peuples. Par exemple, n’occupaient-ils pas par la force des armes l’Irlande et le Maroc, pour ne nommer que ces deux pays ? Enfin, on demandait aux Canadiens de se porter à la défense de nos mères patries… Parlons-en de nos mères patries : les Britanniques nous ont envahis alors que la France nous a abandonnés ! Nos arrières grands-parents n’avaient donc aucune raison d’aller risquer leur peau de l’autre côté de la grande mare.

Manifestations à Hull

En Outaouais, c’est à Hull qu’ont eu lieu les plus importantes manifestations dans le sillage du journal Le Droit qui se prononce contre la conscription dès le mois de mai 1917. Le 22 mai 1917, au cours d’une réunion organisée par l’Association libérale et l’Association ouvrière, le Dr Joseph-Éloi Fontaine, candidat libéral et président de la réunion tire à boulets rouges sur le gouvernement conservateur. Les orateurs enflamment la salle qui se prononce contre la conscription. Le 25 mai, l’Association ouvrière de Hull se prononce contre la conscription « tant et aussi longtemps que le peuple n’aura pas été consulté ».

Le 27 mai, vers minuit, quelques dizaines d’ouvriers placardent la ville : « À bas la conscription ! » et « Réveillons-nous, à bas la conscription ! » Ils invitent la population à une manifestation au parc de l’hôtel de ville. Le lendemain soir, le parc de l’hôtel de ville est envahi par la population locale. À 20 heures, défilent quelques centaines d’ouvriers l’Union Jack et le tricolore en tête. Sur les pancartes on peut lire : « À bas la conscription », « Suivez-nous » et « Le Canada avant tout ». Une voix entonne soudain le « Ô Canada », suivies par de milliers d’autres (chant qui deviendra, longtemps plus tard, notre hymne national). Puis on demande au maire Archambault de prendre la parole. Il se prononce ouvertement contre la conscription et demande aux manifestants de « Faites les choses en gentilshommes et toute la population se joint à vous et vous acclame ». Puis, il leur recommande de ne pas sortir du territoire de la ville. Ensuite vient le discours mitigé du député Devlin qui demande aux ouvriers de faire confiance aux… députés !

Enfin, le cortège s’ébranle. Plus de 4 000 personnes défilent en bon ordre dans les rues bordées par de milliers de spectateurs – plus de la moitié de la Ville de Hull est présente. La foule crie, à s’époumoner : « À bas la conscription ! » Le défilé s’arrête un instant et les manifestants écoutent, ravis, les discours « anticonscriptionnistes » du Dr Fontaine et de l’échevin Stafford. Une pétition circule dans la foule qui la signe avec enthousiasme. Puis, les manifestants se dispersent au chant de l’Ô Canada.

Un choc évité

Il s’en est fallu de peu pour que la manifestation dégénère, car à Ottawa on avait suivi de près les agissements des leaders hullois et on avait lancé la rumeur que les manifestants envahiraient les rues d’Ottawa. Donc, le soir de la manifestation de Hull, une foule de jeunes gens, plus forte à défendre les mesures appréhendées de conscription que de s’enrôler dans l’armée, commence à vociférer contre les francophones. À 22 heures, la foule a énormément grossi. Déçue de ne pas voir les Hullois envahir les rues de la capitale, voilà que quelques activistes se mettent à crier : « À Hull ! ». La foule, composée de civils et de soldats, descend la rue Bay. Rue Wellington, elle rencontre un détachement d’un bataillon du génie, armé de pics et de haches, qui vient grossir la foule des contre-manifestants dont le capitaine Kenneth McPherson, de l’armée de Sa Majesté, prend la tête. Puis, soudainement, le capitaine recommande à la foule de ne pas aller à Hull, mais d’attendre les Hullois qui, eux…, sont déjà entrés dans leurs foyers. La foule hésite puis commence à se disperser à son tour. Quelques dizaines de personnes continuent à gueuler et crient vouloir prendre d’assaut la ville de Hull. Enfin arrive un détachement de police qui a l’heur de refroidir les ardeurs belliqueuses : à minuit moins quart, le silence fait place au tohu-bohu.

La population finit par se soumettre à la conscription. Elle n’avait pas le choix… Mais elle n’en pensait pas moins. Ainsi, sur les 117 104 Québécois appelés en 1917, 115 707 ont réclamé l’exemption en invoquant le statut d’étudiant, de cultivateur, de soutien de famille, de pieds plats, de souffle au cœur, etc. En Ontario, sur 125 750 hommes appelés, 118 128 ont réclamé l’exemption. Ce qui prouve que les anglophones de souches canadiennes ne souhaitaient pas plus que les Québécois à se faire zigouiller pour le roi d’Angleterre !

Sources :

ROBILLARD, Jean Denis, Violence au Québec, Les éd. JDR, 2006.

Le Droit (Ottawa) 1917 et 1972.

Nos Racines

Ottawa et la reine Victoria : un mythe !

Six villes canadiennes ont eu le titre de capitale du Canada soit Québec, Kingston, Montréal, Toronto et Québec (incendie du parlement) en alternance et Ottawa. Il y aura bientôt 162 ans, soit le 31 décembre prochain, qu’Ottawa a été désignée capitale du Canada-Uni.

Québec a non seulement été la capitale du Canada, c’est-à-dire de la Vallée du Saint-Laurent, mais aussi celle de la Nouvelle-France. La ville est restée capitale à l’avènement du régime britannique. Quand le Canada a été divisé en Bas et Haut Canada, Québec a été la capitale du Bas-Canada et Niagara-on-the Lake, puis York (Toronto) ont été successivement capitales du Haut-Canada.

Mais lors de l’union forcée des deux Canadas, le gouverneur a fait de Kingston la capitale du Canada-Uni. La population du Bas-Canada s’est opposée à ce choix ; elle aurait aimé voir Montréal ou Québec comme capitale. C’est au cours de ce débat (1841) que la ville de Bytown (Ottawa) ait été pour la première fois proposée pour devenir capitale. Mais la ville avait une si mauvaise réputation que la proposition a fait sourire. La question du choix d’une capitale est revenue en 1843. Trois noms ont été de nouveau proposés : Kingston, Montréal, Bytown. Et c’est Montréal qui a été choisie.

Incendie du parlement

Montréal sera capitale pendant cinq ans, c’est-à-dire jusqu’en avril 1849 quand un groupe de tories a mis le feu à l’édifice parlementaire au moment où la Chambre décidait d’indemniser les familles qui avait subi des pertes matérielles aux mains des Britanniques et des volontaires pendant les troubles de 1837-1838.

La session parlementaire de 1849 s'est terminée à Toronto. Par la suite, on a décidé d’alterner les réunions de la Chambre tous les 4 ans entre Toronto et Québec pour calmer les esprits. Pour le gouverneur Elgin, Toronto constituait un choix idéal, car elle ne comptait pas moins de 25 loges… orangistes !

Des journalistes ne voyaient pas d’un bon œil la ville de Toronto. Un Torontois a même écrit que la ville était indigne du Parlement où la police était « condamnée pour incapacité et poltronnerie… » et où le crime restait impuni.

Un pays papiste

En 1856, John Sandfield Macdonald a estimé que le temps était arrivé où la convocation du Parlement alternativement à Québec et Toronto devait être discontinuée. Ont alors été proposées comme capitale du Canada-Uni les villes de Hamilton, Kingston, Montréal, Ottawa et Québec. La Chambre d’assemblée a alors tenu un vote et Québec l’a emporté par 64 voix contre 56. Pour le Globe de Toronto, il était inadmissible de faire de Québec la capitale du pays « ...dans le centre d’une ville papiste, dans un pays papiste ! » À noter que pour le Globe, le Canada-Est (Québec) était un pays ! Le Globe a même demandé la séparation du pays si Québec devenait capitale.

Au moment de l’ouverture de la session  de 1856, à Toronto, un journaliste du Canadien a écrit : « Cette multitude qui ne formait qu’une masse compacte, offrait un aspect tellement différent de celui de la population de Québec que je me suis cru, pour un moment, lancé au milieu d’une horde de barbares ! »

de 1856, à Toronto, un journaliste du Canadien a écrit : « Cette multitude qui ne formait qu’une masse compacte, offrait un aspect tellement différent de celui de la population de Québec que je me suis cru, pour un moment, lancé au milieu d’une horde de barbares ! »

La joie des citadins québécois a été de courte durée, car le Conseil législatif prétendait ne pas avoir été consulté par la Chambre d’assemblée et a refusé de voter le budget nécessaire à la construction des édifices gouvernementaux. Sous cette volte-face, il faut voir l’intense lobbying des fameux barons du bois qui contrôlaient les forêts de l’Outaouais. C’est ainsi que les autorités gouvernementales « auraient décidé » de remettre le problème du choix d’une capitale permanente dans les mains de la reine Victoria.

Edmund Walker Head, nouveau gouverneur général du Canada, a alors invité les cinq villes principales (Kingston, Montréal, Ottawa, Québec et Toronto) du pays à lui faire parvenir un mémoire à l’appui de leurs prétentions aux titre et rôle de capitale. Head avait alors déclaré qu’il serait inconvenant de sa part de paraître donner un avis au nom du Conseil exécutif sur une question soumise particulièrement à la discrétion de la reine.

Un parti pris

La reine a-t-elle choisi le lieu de la nouvelle capitale ? En vérité, non. Ça, c’est de l’histoire dite « officielle », celle qu’un certain establishment aime propager pour créer des mythes fondateurs ! En effet, le monarque britannique règne, mais ne gouverne pas De fait, le gouverneur du Canada-Uni, dûment chapitré par les barons du bois, a un parti pris et privément, il écrit un mémoire confidentiel appuyant fortement le choix d’Ottawa (Bytown), et il est presque certain, dit-on, que la vigueur de son exposé a amené la reine à choisir Ottawa à la fin de 1857 (Head se trouvait en Angleterre à ce moment). De plus, les politiciens ne sont pas restés à l’écart : John A. Macdonald et George-Étienne Cartier, copremiers ministres du Canada-Uni, avaient passé une entente : la capitale à Ottawa contre la résidence permanente du gouverneur général… au Québec. Marché de dupes s’il en est un puisque l’entente ne sera pas respectée. En 1858, un vif débat à la Chambre a suivi cette décision : on a dû voter pas moins de 14 fois et il y a eu un remaniement du cabinet avant que le choix d’Ottawa soit confirmé comme capitale d’une confédération qui n’est, de fait, qu’une fédération. Enfin, c’est le 22 novembre 1865 qu’Ottawa est devenue une véritable capitale lorsque s’y est tenue une première réunion du cabinet des ministres. Quant à la première session du Parlement à Ottawa, elle s’ouvrira le 8 juin 1866. Toutefois, malgré son nom, le Canada n’est toujours pas une confédération.

SOURCES

BRAULT, Lucien, Ottawa, capitale du Canada, de son origine à nos jours, Ottawa, éd. de l’Université d’Ottawa, 1942, et Hull, 1800-1950, Ottawa, éd. de l’Université d’Ottawa, 1950.

Dictionnaire biographique du Canada.

Nos Racines, vol. 7 .

Cette fin d'année marque le centième anniversaire de la Grande Guerre qui s'est terminée le 11 novembre 1918. Cent ans et le monde en subit toujours des répercussions, particulièrement dans les Balkans et au Moyen-Orient.

Quel a été l'apport du Canada dans cette guerre mondiale qui a mis aux prises les impérialismes européens ? Le Dominion du Canada, qui n'était pas encore complètement indépendant alors, s'est trouvé automatiquement en conflit dès que la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914. En quelques semaines, le Dominion a levé une trentaine de milliers de soldats, dont plus de 70% étaient nés en Grande-Bretagne. Mal équipés, les Canadiens ont été intégrés à l'armée impériale britannique dès leur arrivée en Europe. Cette armée, qui comprenait des Anglais, des Écossais, des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains, des Indiens, etc., était commandée par le maréchal de triste réputation, Douglas Haig, qui sera surnommé le « boucher de la Somme ».

Rapidement, le flot des engagements volontaires au Canada s'est tari. En effet, nombreux étaient ceux qui ne voulaient pas combattre pour défendre des Européens particulièrement belliqueux, de sorte qu'il a fallu décréter la conscription des Canadiens le 23 août 1917. Sur les 404 395 hommes conscrits, 380 510 ont interjeté aussitôt appel. Au mois de mai 1918, la United Farmers of Ontario a même organisé une marche de protestation sur Ottawa auquel s'est joint le Comptoir coopératif de Montréal ; il y a eu 5 000 marcheurs, dont 2 000 du Québec.

Les Canadiens Français

Les Canadiens Français étaient, en grande majorité, contre la conscription et pour cause : l'armée canadienne était peu accueillante à l'égard des francophones, la presse anglophone leur était particulièrement haineuse et huit provinces sur neuf avaient déjà aboli l'usage de la langue française. Quoi qu'il en soit, des Québécois ont préféré s'engager dans la Légion étrangère pendant  que des journaux de langue française réclamaient l'intégration des effectifs canadiens-français dans l'armée française pour qu'ils puissent combattre et mourir dans leur langue.

que des journaux de langue française réclamaient l'intégration des effectifs canadiens-français dans l'armée française pour qu'ils puissent combattre et mourir dans leur langue.

Les soldats canadiens conscrits étaient loin d'être heureux de participer à cette guerre dévastatrice. Un conscrit a raconté en 1917 :

Il [le premier ministre Borden] est arrivé sur la parade avec des officiers, dans l’avant-midi. Il était en voyage en Angleterre, il venait voir les soldats. C’est effronté pas mal ! […] On était une quinzaine de pelotons, trente hommes par peloton […]. Là ça commence, le premier peloton commence à crier « chou ! chou ! chou ! » Pis ça crie ! Pis là les autres en arrière ça crie toute pareil. Oui, oui, les Anglais criaient pareil comme nous autres [rires]. C’étaient tous des Anglais de la province de Québec […].

Il était appuyé sur sa canne et il regardait à terre. Il nous regardait pas.

Parmi les 425 000 Canadiens envoyés en Europe, il y avait des forestiers, des hommes qui pilotaient des péniches et qui exploitaient des voies ferrées secondaires et aussi de nombreuses infirmières. Plus de 350 000 hommes ont combattu dans les tranchées et 64 944 d'entre eux ont perdu la vie ce qui est énorme compte tenu du nombre de combattants canadiens. Le 15 septembre 1916, à Courcellette (France), le 22e bataillon canadien-français a été annihilé avec 776 morts sur 930 soldats !

Des statistiques

Le Canada n'a pas fourni que des soldats. Son rôle le plus important a été de fournir des armes et des vivres aux Alliés comme le montrent les données suivantes :

Production d’armes Fournitures alimentaires

65 mns d’obus 42% du blé des Alliés

49 mns de caisses de cartouches 38% de l’avoine "

88 navires 67% du fromage "

2 500 avions 2,23% du bœuf "

J'ajoute que tout le bacon produit au Canada pendant la Grande Guerre a été envoyé au Royaume-Uni.

Mais qu'a gagné le Canada dans cette guerre ? Lors de la conférence impériale de 1917, le Royaume-Uni lui a officiellement reconnu un statut d'indépendance partielle. Mais la métropole s'est arrogé le gros lot en s'emparant des champs pétrolifères du Moyen-Orient et en convainquant ses colonies à se sacrifier pour lui. Ainsi, 21% des pertes britanniques ont été des soldats des colonies (dont les Canadiens) alors que les troupes coloniales françaises n'ont compté que pour environ 7% du total des morts français.

Une boucherie

La Grande Guerre aura été une énorme boucherie dans laquelle les soldats ont servi de chair à canon. Les statistiques suivantes le montrent amplement :

Hommes mobilisés : 65 mns * Chevaux tués : ±10 mns

Soldats morts : 9,7 mns Obus tirés : 1,4 md

Disparus/prison. : 8,9 mns Habitations détruites : 300 000 (Belgique et France)

Soldats blessés : +21 mns Usines détruites : 20 000 " "

Gueules cassées : 300 000 Empires démantelés : 4

Invalides : 6,5 mns

Civils tués : 9 mns

Veuves : 4 mns

Orphelins : 8 mns

*mns = millions. mds = milliards

Conclusion

Les soldats de tous les pays belligérants sont malheureusement morts inutilement. En effet, 21 ans plus tard a éclaté la Seconde Guerre mondiale.

En ce mois de novembre 2018, et plus particulièrement le onzième jour, souvenons-nous de ces hommes et de ces femmes qui ont été sacrifiés pour des objectifs impérialistes et politiques.

Ah ! Si les morts de cette guerre

pouvaient sortir de leur tombe,

Comme ils briseraient ces monuments d'hypocrite pitié,

car ceux qui les y élèvent les ont sacrifiés sans pitié !

Louis Barthas, soldat

Sources :

CROCHET, Bernard et PIOUFFRE, Gérard, La 1re Guerre mondiale, Paris, éditions de Lodi, 2006.

DJEBABLA-BRUN, Mourad, Combattre avec les vivres - L'effort de guerre alimentaire canadien en 1914-1918, Québec, éd. du Septentrion, 2015.

LEGAULT, Roch et LAMARRE, Jean, La Première Guerre mondiale et le Canada, Montréal, Méridien, 1999.

PÉPIN, Carl, Mise au point sur la participation des Canadiens à la guerre 14-18, http://grande-guerre.org/?p=469 Le Québec et la Première Guerre mondiale, Bulletin d’histoire politique, Montréal, VLB, 2009.

Visites de Sarah Bernhardt au Canada

Surnommée la voix d’or ou la divine, mais aussi l’Unique et le monstre sacré, Henriette Rosine Bernard dite Sarah Bernhardt est considérée comme ayant été la plus grande actrice du XIXe siècle. De fait, elle est devenue un mythe. Née le 22 octobre 1844 à Paris, elle sort du Conservatoire en 1862 et triomphe dès 1869. En 1880, elle fonde sa troupe de théâtre, puis part jouer à l’étranger : Angleterre, Danemark, États-Unis, Canada, Russie, etc. En décembre 1880, elle est à Montréal où 10 000 personnes se pressent dans la gare trop étroite pour l’accueillir aux cris de « Vive la France ». Le poète Louis Fréchette lui l’adresse un poème qui commence comme ceci : Salut Sarah ! Salut, Charmante Dona Sol !

L’arrivée de la divine à Montréal ne faisait pas l’affaire de l’autoritaire évêque de Montréal, Mgr Fabre, qui venait de tonner en chaire contre l’immoralité de la littérature française et qui défendait à ses ouailles d’assister aux pièces de la célèbre comédienne française. N’empêche, maire, ministres, juges et avocats se pressaient pour assister aux quatre pièces jouées par la « divine » : Adrienne Lecouvreur, Froufrou, La Dame aux Camélias et Hernani.

La divine revient à Montréal en 1891 et en 1896, triomphant à chaque représentation devant un parterre de gens d’affaires, de politiciens et d’étudiants malgré les condamnations des autorités religieuses. Mais sa plus grande tournée canadienne est celle qu’elle fait en 1905 à Montréal, Québec, Ottawa, Kingston et Hamilton. Quelques jours avant l’arrivée de la divine Sarah à Montréal, l’archevêque de Montréal, Mgr Bruchési, demande à tous les journaux de refuser toute publicité de la troupe de Sarah Bernhardt. Puis, il déclare regretter l’invasion de Montréal par le théâtre, danger pour la moralité, pour les jeunes, véritable école du péché : Nous supplions donc nos pieuses familles, si attachées encore au devoir et à la vertu, d’être sur leurs gardes, de s’abstenir de ce qu’elles sauront être pour elles une occasion de péché […]

Un éclatant succès

Toujours est-il que les représentations de Sarah Bernhardt au Théâtre Français remportent un éclatant succès. Dépité, Mgr Bruchési déclare : Malheureusement, un grand nombre d’autres n’ont tenu aucun compte de notre parole et sont allés entendre des drames dans lesquels l’Église est insultée et la morale chrétienne foulée aux pieds […] Parmi ces autres se trouve la fine fleur de l’élite montréalaise.

Puis la tragédienne se transporte à Québec où les autorités religieuses de plusieurs paroisses ont ameuté la population contre Sarah et ses pièces de théâtre. La Française aurait eu le malheur de dire : Je n’entends rien à votre peuple. Il y a des Canadiens Anglais, des Canadiens Irlandais, des Canadiens Français, des Canadiens Iroquois ! Mais pouvez-vous me dire pourquoi vous vous appelez Canadiens Français ? Vous n’avez pas plus d’une goutte de sang français dans vos veines. Puis elle aurait ajouté : Vous avez progressé au cours des vingt-cinq dernières années, mais à… reculons. Ah oui ! Je comprends que vous êtes toujours sous le joug du clergé. Ses propos ont-ils été déformés ? Plusieurs l’affirment. Quoi qu’il en soit, à la suite d’une représentation où elle remporte un succès habituel, quelques centaines d’étudiants la chahutent et lui lancent des œufs, qui n’atteignent que son carrosse, et en criant : « À bas la juive ! Mort à la juive ! »

Je n’entends rien à votre peuple. Il y a des Canadiens Anglais, des Canadiens Irlandais, des Canadiens Français, des Canadiens Iroquois ! Mais pouvez-vous me dire pourquoi vous vous appelez Canadiens Français ? Vous n’avez pas plus d’une goutte de sang français dans vos veines. Puis elle aurait ajouté : Vous avez progressé au cours des vingt-cinq dernières années, mais à… reculons. Ah oui ! Je comprends que vous êtes toujours sous le joug du clergé. Ses propos ont-ils été déformés ? Plusieurs l’affirment. Quoi qu’il en soit, à la suite d’une représentation où elle remporte un succès habituel, quelques centaines d’étudiants la chahutent et lui lancent des œufs, qui n’atteignent que son carrosse, et en criant : « À bas la juive ! Mort à la juive ! »

Dans la capitale fédérale

Sarah Bernhardt n'a fait qu'une seule visite à Ottawa. Et bien que l’ensemble du clergé ignore la vedette française, Mgr Routhier demande expressément à ses ouailles d’éviter les lieux d’amusements. Et si le journal Le Temps accepte de publier les annonces de Sarah Bernhardt, il boude ses représentations. Quoi qu’il en soit, la « divine Sarah » est accueillie à Rideau Hall, pour dîner, par le gouverneur général et Lady Grey qui assistent à sa première représentation au théâtre New Russel.

Le soir du 6 décembre, Sarah Bernhardt donne sa première représentation : Adrienne Lecouvreur. Près de 1 500 personnes sont venues la voir jouer ; seuls quelques sièges sont vides. À l’entracte, le couple vice-royal présente une gerbe de fleurs à la divine : des œillets rouges. La grande dame joue pendant trois heures et quart… et le public est enchanté.

Le lendemain, les journaux anglophones de la capitale encensent la tragédienne. Le Temps, lui, est silencieux. Sans doute que son propriétaire, Flavien Moffet, ne veut pas indisposer l’évêque d’Ottawa. Toujours est-il que les journaux se montrent étonnés par la vivacité de Sarah Bernhardt qui joue le rôle d’une jeune femme alors qu’elle-même a 61 ans. Mais comme le dit le critique de l’Ottawa Journal, l’actrice semble avoir 20 ans de moins. Pendant un bref moment, il nous apparaissait impossible que ce rôle d’une belle et jeune femme puisse être joué par Bernhardt à 61 ans […] Mais l’illusion s’est produite. La pièce n’était pas encore jouée que c’est Adrienne Lecouvreur qui était sur scène, pas Sarah Bernhardt ; la jeunesse, le charme étaient là, de même que le pathos et l’horreur de la tragédie dans le palpable printemps de la vie.

Étonnamment, une partie importante de l’audience n’avait qu’une pauvre connaissance de la langue française et pourtant elle suivait avec attention la pièce. À plusieurs reprises au cours de la représentation, les spectateurs applaudissent à tout rompre. Pour le critique de l’Ottawa Citizen, Sarah Bernhardt est unique dans le monde du théâtre dramatique.

Le lendemain soir, Sarah Berhnardt jouait la Dame aux Camélias dans le même théâtre et avec autant de succès. Le 8 décembre, elle quitte Ottawa pour Kingston, puis Hamilton où elle joue aussi pour la première et dernière fois.

Sarah Bernhardt revient à Montréal en 1911, en 1915 et en 1917. Sa tournée nord-américaine a pour but d’inciter les Étasuniens à entrer en guerre et de convaincre les Canadiens Français à s’enrôler pour aller défendre la mère patrie. Ses dernières représentations montréalaises n’ont pas le succès escompté : les francophones boudent la divine qui joue devant des salles à moitié pleines.

Enfin, la « divine Sarah » meurt à Paris le 19 mars 1923. On lui avait amputé une jambe neuf ans plus tôt.

Sources

Hathorn, Ramon, Sarah Berhardt and the Bishops of Montreal and Quebec, CCHA Historical Stories (53) 1986, p. 97 à 210.

Heureux qui comme… Sarah Bernhardt, Magellan & Cie, Paris, s.d.

Le Temps (Ottawa) 6 et 7 décembre 1905.

The Citizen, (Ottawa) 7 décembre 1905.

The Ottawa Evening Journal (Ottawa) 6 et 7 décembre 1905.

La France a-t-elle abandonné le Canada ?

La France est souvent accusée d'avoir abandonné le Canada aux Britanniques à la signature du traité de Paris en 1763. Est-ce vrai ? Voyons voir. La Guerre de Sept Ans commence en Amérique le 28 mai 1754 quand les Français construisent le fort Duquesne (Pittsburgh) dans la vallée de l'Ohio. Les colons britanniques, qui convoitent la vallée, en sont irrités et construisent un fort près de celui des Français : Fort Necessity.

Le commandant du fort Duquesne envoie l'un de ses adjoints, le sieur de Jumonville, en délégation auprès de l'officier virginien, George Washington, futur président des États-Unis d'Amérique, en vue de le prier de quitter les terres du roi de France. Washington, âgé de 22 ans, attend avec ses alliés iroquois la petite troupe. Les Français arrivent, drapeau blanc en tête ; Jumonville se prépare à lire son ultimatum quand des soldats anglais tirent sur la troupe. Blessé, Jumonville est achevé par un chef iroquois ; neuf de ses soldats sont aussi tués. Les autres, au nombre d'une vingtaine, sont capturés. Avant même que la guerre soit déclarée, les Britanniques s'emparent de 300 navires et 6 000 marins français, geste de piraterie qui désorganise la flotte française.

C'est le début de la guerre en Amérique. France et Grande-Bretagne envoient des troupes dans les colonies . Louis XV expédie 13 738 officiers et soldats en Nouvelle-France pour épauler les 80 000 habitants de la colonie, alors que les Britanniques en dépêcheront autour 20 000 pour épauler les 1 500 000 habitants de la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-France est déjà en mauvaise posture, parce qu'en 1713, Louis XIV avait cédé une partie de l'Acadie aux Britanniques par le traité d'Utrecht qui avait mis fin à la Guerre de Succession d'Espagne. Les Britanniques contrôlait désormais une bonne partie du golfe Saint-Laurent.

. Louis XV expédie 13 738 officiers et soldats en Nouvelle-France pour épauler les 80 000 habitants de la colonie, alors que les Britanniques en dépêcheront autour 20 000 pour épauler les 1 500 000 habitants de la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-France est déjà en mauvaise posture, parce qu'en 1713, Louis XIV avait cédé une partie de l'Acadie aux Britanniques par le traité d'Utrecht qui avait mis fin à la Guerre de Succession d'Espagne. Les Britanniques contrôlait désormais une bonne partie du golfe Saint-Laurent.

Une guerre coûteuse en hommes et en argent

À cause de l'incompétence, sinon de la paresse, des ambassadeurs français à Berlin et à Londres, la Prusse et la Grande-Bretagne deviennent des alliés. Louis XV s'allie alors à l'empire autrichien, un ennemi depuis 250 ans ! C'est une grave erreur, parce que l'Autriche a des objectifs qui ne cadrent pas avec ceux de la France. Quoi qu'il en soit, le 29 août 1756, la Prusse envahit la Saxe avant que l'Autriche tente de reprendre la Silésie qu'elle a perdue au cours de la guerre précédente. Ainsi, la France se laisse entraîner dans une guerre européenne, au côté de l'Autriche et de la Russie[i], contre la Grande-Bretagne et la Prusse, où elle n'a rien à gagner. La guerre, dite de Sept Ans, se déroule sur quatre continents : Afrique, Amérique, Asie et Europe.

Les armées de Louis XV remportent pas moins 70 des 115 batailles terrestres qu'elles livrent aux Britanniques. En Nouvelle-France, les troupes franco-canadiennes obtiennent 24 victoires contre 14 pour leur ennemi. Mais les généraux français perdent les batailles les plus importantes alors que la marine britannique règne sur toutes les mers du globe et empêche les Français d'envoyer des renforts dans ses colonies.

En dépit de ses nombreuses victoires, la France perd la guerre et tous ses territoires d'outre-mer. C'est ainsi que la Grande-Bretagne s'empare du Canada, de territoires en Inde et en Afrique, de même que de nombreuses îles à sucre des Antilles. Mais comme les commerçants anglais ne veulent pas voir le prix du sucre diminuer, les autorités britanniques décident de remettre une partie des îles à sucre antillaises à la France, mais de conserver le Canada. Le premier gouverneur anglais du Canada, James Murray, confie à un officier français : « Si nous sommes sages, nous ne le [Canada] garderons pas. Il faut que la Nouvelle-Angleterre ait un frein à ronger et nous lui en donnerons un qui l'occupera en ne gardant pas ce pays-ci. » Mais Londres n'écoute pas la sage suggestion de Murray et Louis XV n'a pas vraiment le choix de mettre fin à la guerre et de se retirer de la Nouvelle-France, car les coffres de l'État sont vides tellement le conflit lui a coûté cher. C'est donc par le traité de Paris, signé le 10 février 1763, que la Nouvelle-France tombe dans le giron des Britanniques. La Guerre de Sept Ans aurai coûté la vie à environ 500 000 soldats.

L'abandon volontaire

Si la France n'avait pas eu d'autre choix que celui de céder le Canada, elle pouvait tout de même essayer de le reprendre. En effet, sous le benêt Louis XVI, la marine française se renforce tant et si bien qu'elle parvient à battre les Britanniques au cours de la guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1782). Le monarque français avait décidé d'appuyer militairement les insurgés états-uniens pour venger la France de sa défaite de 1763, ce qui  équivalait à scier les pattes du trône sur lequel il était assis, puisque les États-Unis prônaient des idées républicaines qui feront fureur en France. Il envoie donc une dizaine de milliers d'hommes combattre auprès des insurgés. Mais dans un traité passé en 1778, Louis XVI s'engage auprès des États-uniens à ne pas reprendre son ancienne colonie canadienne. C'est ainsi que le roi a abandonné les Canadiens à ses ennemis.

équivalait à scier les pattes du trône sur lequel il était assis, puisque les États-Unis prônaient des idées républicaines qui feront fureur en France. Il envoie donc une dizaine de milliers d'hommes combattre auprès des insurgés. Mais dans un traité passé en 1778, Louis XVI s'engage auprès des États-uniens à ne pas reprendre son ancienne colonie canadienne. C'est ainsi que le roi a abandonné les Canadiens à ses ennemis.

Napoléon Bonaparte n'est pas plus intéressé par l'Amérique que Louis XVI ne l'a été. De fait, la France est obnubilée par l'Europe alors que l'insulaire Grande-Bretagne donne priorité au grand large, ce qui est toujours le cas, pour preuve le Brexit. Le 30 avril 1803, Napoléon Ier, qui manque là carrément d'intuition, vend l'immense territoire de la Louisiane pour 15 millions de dollars et abandonne à leur sort 50 000 louisianais francophones et plus de 2 millions de km2 de territoire !

Nous pouvons donc affirmer que ce sont Louis XVI et Napoléon Ier qui ont aveuglément abandonné l'Amérique francophone aux puissances anglo-saxonnes alors que Louis XV a manqué de discernement. L'histoire s'est toutefois chargée de venger Acadiens, Canadiens et Louisianais : Louis XVI a eu la tête tranchée en 1793 et Napoléon est mort en exil, à l'île Sainte-Hélène en 1821, dépouillé de tous ses titres impériaux. Si les monarques français, pourtant puissants (au XVIIIe siècle un Européen sur quatre était Français), avaient été plus clairvoyants, l'histoire du monde aurait été bien différente. Mais attention : il ne faut pas confondre le peuple français avec ses dirigeants.

Sources :

DZIEMBOWSKI, Edmond, La Guerre de Sept Ans, Québec, éd. du Septentrion, 2015.

CASTEX, Jean-Claude, Dictionnaire des batailles terrestres franco-anglaises de la Guerre de Sept Ans, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006.

Hérodote, site Internet consulté le 6 septembre 2017 : https://www.herodote.net/28_mai_1754-evenement-17540528.php

Projet Montcalm, Société généalogique canadienne-française, site internet consulté le 6 septembre 2017 : http://sgcf.com/index.php?path=content§ion=activites&subsection=projet&page=projet_montcalm

[i] La Russie a changé de camp en 1762 alors que l'Espagne s'est jointe à l'Autriche et à la France la même année.

Cette année, le gouvernement canadien appelle à célébrer le Canada 150. Mais qu'est-ce que le Canada 150 ? Selon des journalistes d'Ici Radio-Canada à Ottawa-Gatineau, nous célébrons le 150e anniversaire du Canada. Selon l'animateur Gérald Filion, aussi de de Radio-Canada (7 juin 2017), nous fêtons le 150e anniversaire de la Confédération canadienne

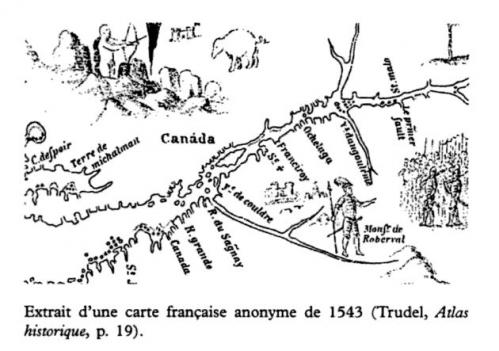

Posons-nous la question : depuis quand existe le Canada ? De fait, le mot Canada apparaît sur les cartes européennes dès 1543. Quand Champlain vient au pays en 1603, il écrit qu'il se rend « jusqu'au port de Tadoussac en Canada. » Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Canada est une des colonies de la Nouvelle-France et les gens qui y sont nés n'hésitent pas à prendre le gentilé de « Canadien ».

Dans les archives de l'Hôtel des invalides, à Paris, on trouve  le nom de Pierre Foubert, soldat du régiment de Berry, « Blessé a l'Epaule droite par un Coup de fet reçu dev.t Carillon en Canada [...] » Le Canada existait donc en 1758 et bien avant ; c'était clair dans l'esprit des autorités françaises d'alors. Dans l'acte de décès d'une certaine Geneviève Clark (1780-1842), morte à Orléans (France) le 9 novembre 1842, elle est dite « née à Québec au Canada. » Il y a alors un gouvernement, celui de la province du Canada.

le nom de Pierre Foubert, soldat du régiment de Berry, « Blessé a l'Epaule droite par un Coup de fet reçu dev.t Carillon en Canada [...] » Le Canada existait donc en 1758 et bien avant ; c'était clair dans l'esprit des autorités françaises d'alors. Dans l'acte de décès d'une certaine Geneviève Clark (1780-1842), morte à Orléans (France) le 9 novembre 1842, elle est dite « née à Québec au Canada. » Il y a alors un gouvernement, celui de la province du Canada.

Le Canada a donc plus de 150 ans alors que le Canada actuel n'en a que 68 puisque Terre-Neuve n'en fait partie que depuis 1949. Cela dit, le Canada a obtenu son indépendance en 1931 à la suite du traité de Westiminster.

Une confédération ?

Le Canada est-il une confédération ? Le constitutionnaliste, professeur à l'Université d'Ottawa et ancien ministre libéral du gouvernement québécois, Benoît Pelletier, a récemment écrit dans la revue Cap-aux-Diamants : « [...] le Canada n'a jamais été une confédération. Ni avant 1867 ni après. Le Canada est bel et bien une fédération, ainsi que l'indique le préambule de la loi de 1867. »

Ainsi, il semble assez clair que Canada 150 signifie le 150e anniversaire du commencement de la fédération canadienne. Cela dit, le Québec n'est pas signataire de la constitution du Canada. Et pourtant, la constitution canadienne s'applique au Québec sans son consentement. Il y a là un paradoxe saisissant. Ainsi, elle permet qu'un peuple en domine un autre ; c'est légal, mais sûrement pas légitime.

Sources :

CARPIN, Gervais, Histoire d'un mot - L'ethnonyme Canadien de 1535 à 1691, Sillery, Les Cahiers du Septentrion, 1995.

CHAMPLAIN, Samuel de, Brief discours, chapitre 1.

ICI RADIO-CANADA, Ottawa-Gatineau, 7 juin 2017.

JÉRÔME, Bernard, Liste des Sartrouvillois reçus à l'Hôtel des invalides à Paris 1673-1796, in Stemma, cahier no 152, tome XXXVIII, 4e trimestre 2016, page 3554.

PELLETIER, Benoît, L'Acte (sic) de l'Amérique du Nord britannique de 1867 - Principes fondamentaux et évolution du fédéralisme canadien in Cap-aux-Diamants, No 129, printemps 2017.

RDI, Les Affaires, émission spéciale, 20 h, 7 juin 2017.

Peuples martyrs de l'Amérique : les Amérindiens.

Les Amérindiens ont beaucoup souffert de l’arrivée des Européens sur notre continent. Non seulement ont-ils été dépossédés de leurs terres, mais des tribus ont fait l’objet de quasi-génocides et même de véritables génocides. Par exemple, en 1519, au Mexique, l’Espagnol Hernan Cortès et ses troupes ont massacré plus de 5 000 Amérindiens à Cholula en moins de 6 heures. Il y a eu l’utilisation massive d’esclaves amérindiens dans les mines d’Amérique du Sud. Dès leur arrivée sur le continent, des Européens ont fait ouvertement campagne pour l’élimination des Amérindiens. Ainsi, le poète et médecin américain Oliver Wendell Holmes père considérait les autochtones comme « l’ébauche au crayon rouge d’une humanité primitive. » Aux États-Unis, les autorités ont pratiqué le nettoyage ethnique en déplaçant et forçant des peuples autochtones à  vivre dans des endroits désertiques. Et là, je ne parle même pas de ces nombreuses nations qui ont été décimées par les maladies transmises involontairement, mais en connaissance de cause, par les Européens.

vivre dans des endroits désertiques. Et là, je ne parle même pas de ces nombreuses nations qui ont été décimées par les maladies transmises involontairement, mais en connaissance de cause, par les Européens.

Les Amérindiens du Canada ont aussi été maltraités. Par exemple, les Béothuks, Autochtones de Terre-Neuve, dont on ne parle jamais. Ils ont été pratiquement exterminés. Traqués par les colons britanniques, ils ont été réduits à une poignée en 1823. La dernière Béothuk connue a été capturée en 1823 par des colons et est décédée en 1829. Il me faut souligner que tuer un Béothuk n’est devenu un crime qu’en 1769 !

Il y a aussi eu l’affaire Jeffrey Amherst (1717-1797), un général britannique qui méprisait les Amérindiens et les avait en aversion. En 1764, il a suggéré à un subalterne d’employer la variole comme arme de guerre en contaminant des couvertures qui seront distribuées aux membres de la tribu des Delaware qui assiégeaient un fort. Ce criminel a été honoré du nom d’une rue à… Gatineau !

Trahisons

J'ajoute à tout cela que les traités que le colonisateur britannique, puis le gouvernement canadien n’ont pour la plupart pas respectés. Quand il y a eu des pourparlers à la suite de la guerre d’indépendance des États-Unis et de la guerre de 1812-1814, en vue de conclure un traité international, les nations autochtones n’ont même pas été invitées aux négociations bien qu’ils s’agissaient de l’échange et du partage de leurs terres. Le premier ministre du Canada, John A. Macdonald n'a pas hésité à contraindre à la famine les Autochtones de l'Ouest du pays et ainsi causé la mort de milliers d'entre eux. James Daschuck, professeur à l’université de Regina, a souligné ce fait très embarrassant pour Macdonald : « l’inconfortable vérité est que le Canada moderne est fondé sur un nettoyage ethnique et un génocide ».

En 1763, le chef des Outaouais, Pontiac, allié indéfectible des Canadiens et des Français, avait créé une coalition autochtone pour chasser les Britanniques de leurs terres. Mgr Jean-Olivier Briand (1715-1794), alors évêque de Québec, a alors trahi les Amérindiens en incitant les Canadiens à s’engager dans la milice pour combattre Pontiac et les siens.

L'Outaouais des Amérindiens

L’Outaouais était autrefois la terre des Algonquins (Anishnabeg) qui ont été depuis chassés du territoire urbain. Ils sont mentionnés pour la première fois quand Champlain les rencontre à Tadoussac en 1603. Il leur rend visite en 1613, il y a donc 400 ans, à l’île aux Allumettes, dans l’actuel comté de Pontiac. Les Algonquins seront, pendant 150 ans, les indéfectibles alliés des Français.

Ce sont aussi des Algonquins qui ont aidé Philemon Wright, fondateur du canton de Hull, à s’établir à Gatineau. Ils étaient alors loin de se douter que cet établissement entraînerait l’exploitation abusive des forêts qui fera disparaître progressivement le milieu naturel qui les nourrissait.

Dans les années 1850, on crée des réserves pour les Amérindiens dont les terres sont la propriété de l’État. Ainsi, les Autochtones ne pourront pas obtenir un acte de propriété dans une réserve. Dans l’Ouest, un système de laissez-passer a longtemps interdit aux Amérindiens de quitter leur réserve ! Aujourd’hui, on compte environ 2 300 réserves au Canada dont deux, en Outaouais : Lac Rapide et Kitigan Zibi.

La réserve de Kitigan Zibi (rivière du Désert), qui compte aujourd’hui plus de 1 400 habitants, est située à Maniwaki. Elle a été fondée en 1853, à la demande des prêtres oblats et du chef Pakinawatik, pour protéger le territoire algonquin de la coupe de bois qui faisait fuir les animaux. Mais dans les années 1920, des troubles ont éclaté quand des entrepreneurs ont décidé d’exploiter les ressources forestières du territoire. Charles Logue, de connivence avec l’agent des Amérindiens, s'est fait donner des droits de coupe et a construit un moulin à scie contre l’avis du chef Chabot. La crise se réglera grâce à deux événements : l’incendie accidentel de la scierie ainsi que la faillite des Logue en 1929. Je souligne que le gouvernement fédéral a décidé de faire instruire les Algonquins en anglais bien qu’ils habitaient surtout au Québec.

Le plus connu des Amérindiens de l'Outaouais est sans nul doute William Commanda (1913-2011), de son vrai nom (Étoile du matin). Chef de la communauté de Kitigan Zibi de 1951 à 1970, il a été choisi comme chef suprême du seul mouvement visant la création d'un gouvernement autochtone indépendant, le North American Indian Nation Government, en 1945. La création de ce gouvernement se voulait une réponse au gouvernement fédéral qui refusait alors tous droits aux peuples autochtones. Plusieurs de leaders qui ont soutenu la création de ce gouvernement, feront par la suite l'objet de poursuites de la part du gouvernement fédéral et seront été condamnés à des peines de prison pour… conspiration !

Ancien trappeur et bûcheron, William Commanda a également été connu pour sa parfaite maîtrise de l'art de la construction de canots d'écorce. Mais c'est surtout en tant que gardien des wampums sacrés qu'il a été connu ces dernières années, dont le fameux wampum des Sept Prophéties considéré comme un document fondateur de la nation algonquine. Il a été depuis plusieurs années le guide spirituel d'un mouvement pacifique international, le Cercle des nations.

Encore aujourd'hui, de nombreuses réserves autochtones du Canada sont privées d'eau courante et d'électricité. C'est le quart monde dans un pays qui compte parmi les plus riches de la planète

Sources :

Daschuck, James, Clearing the plains, 2013.

Dictionnaire biographique du Canada.

LEROUX, Manon, L’autre Outaouais – Guide de découverte du patrimoine, Gatineau, Pièce sur pièce, 2012.

MANN, Charles C.,1491, Nouvelles révélations sur les Amériques avant Christophe Colomb, Paris, éd. Albin Michel, 2005.

Sites Internet http://canada.grandquebec.com/communautes-autochtones/beothuks/ ; Wikipédia.

Ignobles évêques francophobes (suite)

Avec Fallon, on peut dire qu’une faction de l’Église aura été un puissant instrument d’assimilation des francophones à la langue anglaise en Ontario et même dans le comté de Pontiac, au Québec, comté qui relève encore, de nos jours, du diocèse de Pembroke, Ontario.

Sans doute raciste, Fallon n'hésite pas à persécuter l’abbé Philip Gnam, curé d’origine néerlandaise, sous des prétextes futiles. Mal lui en a prend, car Gnam poursuivra, avec succès, Fallon devant la Cour suprême de l’Ontario. À Rome, on commence à avoir des doutes sur la valeur Fallon, mais l’évêque est inamovible et... le restera.

Un évêque au cerveau malade ?

En juin 1912, Fallon triomphe : le gouvernement ontarien impose le fameux Règlement XVII qui abolit les écoles bilingues et, à toutes fins utiles, l’enseignement du français dans les écoles de l’Ontario puisque cette langue ne doit plus y être employée plus d’une heure par jour ; dans certaines écoles, elle sera même bannie des cours de récréation ! Or, selon de nombreux historiens ontariens, ce fameux règlement a sans doute été rédigé, ou à tout le moins inspiré par Mgr Fallon. Ce règlement violait, apparemment, l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Le 20 octobre 1919, le Parti des fermiers unis défait les conservateurs aux élections provinciales. Inquiet de voir que le Règlement XVII pourrait être altéré, Fallon déclare aux dirigeants du nouveau gouvernement : « Si vous enlevez la barre d’un T ou le point d’un I du Règlement XVII, je mettrai tout à feu ! » Quel bon chrétien !

Enfin, âgé de 75 ans, Mgr Fallon meurt le 22 février 1931. Les Francos-ontariens peuvent emfin respirer plus à l’aise. Rendu inoffensif en 1927, le Règlement XVII n'est abolit qu’en… 1944.

On peut se demander si Fallon était atteint d’une sorte de maladie psychique. L’historien canadien, Mason Wade, n’a pas hésité lui à qualifier l’évêque de London de paranoïaque. Imaginez : Fallon, membre d’une congrégation française met tout en œuvre pour détruire la langue française… Et cet homme qui appuyait de tout cœur le projet d’indépendance de l’Irlande refusait aux francophones ontariens l’usage de leur langue à l’école et même à l’église !

Au Québec

Au Québec, dans le comté de Pontiac, les choses ne sont allées guère mieux qu'en Ontario. Faisant parti du diocèse de Pembroke, Ontario, les francophones de ce comté sont aussi maltraités que leurs frères franco-ontariens.

En 1916, Mgr Patrick Thomas Ryan, évêque de Pembroke, fait appliquer au Québec le programme d’enseignement de l’Ontario régi par le Règlement 17 dont le but est de faire disparaître la langue française. Il vise l’assimilation totale. Mgr Charles Leo Nelligan lui succède de 1937 à 1944. Selon le curé E. Marleau, « il n’est guère prudent[,] sous son épiscopat, de prendre parti pour les francophones ». Mais le pire arrive avec Mgr William Joseph Smit h, en fonction de 1945 à 1971, qui dit à propos d’enfants francophones : « I don’t even consider them as Catholics » et concernant la nomination d’un curé, « I don’t know yet, but there’ll be no damned Frenchmen there ». Quatre prêtres indignés signent une lettre destinée à Mgr Giovanni Panico, délégué apostolique, dans laquelle ils affirment qu’il « existe à Pembroke depuis plusieurs années un plan concerté d’anglicisation des nôtres ». La lettre n'aura aucun effet.

h, en fonction de 1945 à 1971, qui dit à propos d’enfants francophones : « I don’t even consider them as Catholics » et concernant la nomination d’un curé, « I don’t know yet, but there’ll be no damned Frenchmen there ». Quatre prêtres indignés signent une lettre destinée à Mgr Giovanni Panico, délégué apostolique, dans laquelle ils affirment qu’il « existe à Pembroke depuis plusieurs années un plan concerté d’anglicisation des nôtres ». La lettre n'aura aucun effet.

Des dizaines de protestations auprès des gouvernements et du clergé du Québec ne donnent aucun résultat. Tous ceux en autorité préfèrent fermer les yeux plutôt que de provoquer la colère des Anglos-catholiques. Enfin, grâce à la ténacité de deux députés de Hull, Aimé Guertin et Oswald Parent, le pape Jean XXIII fonde, le 27 avril 1963, le diocèse de Hull. Mais, pour ne pas froisser Mgr Smith, il décide qu’on attendra son départ pour récupérer les paroisses de Quyon à Rapides-des-Joachims. Lorsque Mgr Smith remet enfin sa démission en 1971, son successeur, Mgr Joseph Raymond Windle, sommé de « régler le cas du Pontiac », organise une consultation auprès d’un certain nombre de catholiques et décide de conserver son territoire tel quel. Quelle est la nature de cette consultation? « Pourquoi les successeurs de Mgr Windle (Brendan O’Brian, Richard Smith et Michael Mulhall) ont-ils choisi de maintenir le Pontiac dans leur giron a demandé la Pontissoise Lise Séguin?» Le diocèse a refusé l’accès à ses réponses et aux faits et gestes des Mgrs O’Brien et Smith.

En 2016, le Pontiac fait toujours partie du dicocèse de Pembroke sans que l'archevêque de Gatineau s'en trouve troublé. Pire encore, les habitants des Rapides-des-Joachims ne peuvent se rendre nulle part au Québec sans passer par l'Ontario. Aucun gouvernement québécois n'a voulu désenclaver cette terre québécoise, ce qui est proprement scandaleux.

Sources :

Bouvier, Luc, Les sacrifiés de la bonne entente, histoire des francophones du Pontiac, éd, Action nationale, 2010.

Choquette, Robert, Langue et religion - Histoire des conflits anglo-français en Ontario, Ottawa, éd. de l’Université d’Ottawa, 1977.

Séguin , Lise, Ceci se passe au Québec !, article sur Facebook, 4 mars 2016.

Sylvestre, Paul-François, Il y a 75 ans et Un évêque pyromane dans L’Express, 2006.

L'histoire de la francophonie canadienne en est une de nombreuses injustices parce que les francophones ont le malheur de constituer une minorité dans un océan d'anglophones peu respectueux de leurs droits. L'un des ennemi les plus implacables des francophones a été l'ignoble Mgr Michael Francis Fallon, oblat de Marie Immaculée et évêque du diocèse de London en Ontario. Il a passé une bonne partie de sa vie à humilier les francophones et à mettre en œuvre des politiques d'assimilation.

Aîné de sept garçons, Michael Francis Fallon naît le 17 mai 1867, à Kingston (Ontario) du mariage de Dominic et Bridget Egan Fallon. Il fait des études secondaires au Kingston College Institute, passe une année à l’Université Queen’s de Kingston, puis étudie à l’Université d’Ottawa où il obtient un B.A. en 1889. Il entre par la suite au Grand séminaire d’Ottawa et est ensuite admis au noviciat des pères oblats, d’abord à Aix-la-Chapelle, puis à Rome. En 1894, il décroche un doctorat en théologie au Collège grégorien et, le 29 juillet de la même année, il reçoit les ordres chez les oblats de Marie Immaculée.

Une communauté française

La communauté des oblats de Marie-Immaculé a été fondée à Aix-en-Provence le 25 janvier 1816 par Eugène de Mazenod, prêtre français de Marseille dont il deviendra évêque en 1837. La congrégation française s'établit au Canada en 1841, à la demande de Mgr Bourget, plus précisément à Montréal et Ottawa. Il est étonnant de constater que les autorités religieuses n’ont pas relevé une fêlure dans le caractère de Fallon, fêlure qui se révélera dès 1897. En effet, Fallon commence sa carrière comme professeur de littérature anglaise à l’Université d’Ottawa où il est nommé vice-recteur en 1896. On dit de lui qu’il secondera le recteur « avec le plus affectueux dévouement et qu’il se consacrera de la manière la plus efficace à la marche régulière et à la prospérité de la grande œuvre confiée à la Congrégation. »

En 1897, Fallon tourne « le français en ridicule en présence de ses étudiants canadiens-français. » Notons que les parents de Fallon étaient nés en Irlande. Parlaient-ils encore le gaélique, l’ont-ils même enseigné à leurs enfants ? On ne le sait pas. En 1898, l’Université d’Ottawa, qui était devenue une institution presque totalement anglophone, redevient presque exclusivement française, ce qui ne fait pas l’affaire de Fallon, lequel fait tout de même semblant de se soumettre. Mais il s’active hypocritement en coulisse. Démasqué, il est relevé de ses fonctions et nommé curé de la paroisse Saint-Joseph d’Ottawa. Il dit à qui veut bien l’entendre qu’il est objet « d’une conspiration délibérée ourdie à Montréal et à Ottawa. » Bien qu’il soit devenu curé, il continue à enseigner à l’université où il entretient des relations hostiles avec les francophones

canadiens-français. » Notons que les parents de Fallon étaient nés en Irlande. Parlaient-ils encore le gaélique, l’ont-ils même enseigné à leurs enfants ? On ne le sait pas. En 1898, l’Université d’Ottawa, qui était devenue une institution presque totalement anglophone, redevient presque exclusivement française, ce qui ne fait pas l’affaire de Fallon, lequel fait tout de même semblant de se soumettre. Mais il s’active hypocritement en coulisse. Démasqué, il est relevé de ses fonctions et nommé curé de la paroisse Saint-Joseph d’Ottawa. Il dit à qui veut bien l’entendre qu’il est objet « d’une conspiration délibérée ourdie à Montréal et à Ottawa. » Bien qu’il soit devenu curé, il continue à enseigner à l’université où il entretient des relations hostiles avec les francophones

En 1901, les oblats nomment Fallon supérieur à Buffalo, N. Y. Bien qu’il ait volontiers accepté cette promotion, il écrit plus tard : « À mes yeux, la décision du père Tatin était un ordre. Je ne l’ai pas accepté de bon cœur. » Des amis de Fallon décident de demander publiquement que Fallon reste à Ottawa et certains vont jusqu’à prétendre que l’Université d’Ottawa a été fondée pour servir les catholiques anglophones du Canada, ce qui est faut puisque, dès les débuts, elle a été bilingue.

Des personnages importants du milieu irlandais d’Ottawa offrent alors 5 000 dollars par année pendant 10 ans à l’Université à la condition que le père Fallon soit nommé recteur et que les catholiques anglophones obtiennent une certaine part dans l’administration de l’Université. Selon Mgr Duhamel, archevêque d’Ottawa, les Irlandais visaient à faire de l’Université une institution exclusivement irlandaise.

L’université refuse l’offre d’argent sachant bien que la promesse risque de ne pas être tenue d’autant plus qu’une offre semblable avait déjà été faite, contre l’obtention d’un contrat d’un million de dollars du gouvernement Laurier si le confesseur du premier ministre faisait pression auprès de son pénitent. Chose faite et le contrat attribué, la promesse n’avait pas été tenue.

À Buffalo, Fallon devient citoyen des États-Unis. Plus jamais il ne redeviendra sujet britannique. En dépit de son caractère controversé et bien que sixième sur la liste des candidats au siège épiscopal de London, Ontario, Fallon est nommé évêque le 14 novembre 1909. Le diocèse ontarien comprenait alors de nombreuses paroisses francophones et les relations religieuses entre les francophones et les anglophones allaient relativement bien. Avec Michael Francis Fallon, ce sera la guerre linguistique, car l’homme voue une haine féroce aux journaux, hommes politiques et religieux canadiens-français.

Un évêque méprisant

Quand l’administrateur apostolique du siège vacant de London, Mgr J. E. Meunier, demande à Fallon s’il accepterait une adresse présentée par le clergé francophone de London, le nouvel évêque rétorque qu’il répondra… plus tard. Deux mois plus tard, Meunier communique à Fallon le texte anglais de l’adresse qu’il se propose de faire à son sacre et ajoute : « Si vous me le permettez, je répéterai en français, mais en quelques phrases seulement. » Fallon accepte et approuve le texte anglais, mais poursuit :

Je ne crois pas sage d’ajouter quoi que ce soit à l’adresse officielle du clergé. Cette addition, même de quelques phrases, me placerait dans une position que je ne veux pas occuper à mon entrée dans le diocèse. Nous devrons donc nous en ternir à l’adresse.

C’est là une véritable déclaration de guerre aux francophones de son diocèse. Dès 1910, Fallon remet en question les écoles bilingues et l’enseignement du français dans les écoles de l’Ontario. Le Free Press de Détroit, un journal étasunien, écrit : « Le diocèse de London va être le foyer d’agitations d’où se déclencheront les hostilités contre les écoles bilingues. » Fallon commence à faire des pressions auprès du gouvernement pour interdire l’enseignement du français

En août 1910, les évêques de l’Ontario délèguent Fallon auprès du gouvernement pour traiter du système scolaire catholique. Dès lors, le vers est dans le fruit : Fallon met tout en œuvre pour bannir le français de l’Ontario. En effet, il estime que le catholicisme ne peut se répandre en Amérique du Nord que si la langue anglaise devient la langue commune de tous les catholiques.

Au mois de septembre 1910, Fallon interdit l’enseignement du français dans les écoles séparées de son diocèse. Il prive les francophones de prêtres qui parlent leur langue et va jusqu’à empêcher l’emploi de cette langue dans des églises de son diocèse. À suivre...

On ignore précisément où et quand est né Pontiac (entre 1712 et 1725), et les témoignages du XIXe siècle ne concordent pas sur l’appartenance tribale de ses parents. Chose certaine, il devient le chef de guerre des Outaouais, tribu algique, de Détroit.

Des quelque trente premières années de la vie de Pontiac, il ne reste aucune trace. On sait que quelques centaines de guerriers outaouais vivaient aux abords de Détroit au XVIIIe siècle, c’est-à-dire dans une agglomération située en face de la capitale des Pays d’en haut.

Pontiac est un allié indéfectible des Français. En 1755, pendant la guerre de Sept Ans, une armée britannique commandée par Edward Braddock se met en route pour prendre le fort Duquesne (Pittsburgh). Pontiac aurait été au nombre de 800 à 1 000 Amérindiens qui, avec la garnison française, infligent une terrible défaite aux Anglais non loin du fort menacé. Environ 300 Outaouais de Détroit et 700 de Michillimakinac séjournent au poste jusqu’en 1756. Éclaireurs vigilants, ils multiplient les raids dans les colonies anglaises. Un an plus tard, Montcalm fait venir un certain nombre de ces Algonquiens (algiques) à Montréal. Le marquis les amènera en expédition contre le Fort William Henry (ou fort George ; maintenant Lake George, N.Y.). Avant d’attaquer, il compte parmi ses effectifs 30 Outaouais du bourg de Pontiac.

contre le Fort William Henry (ou fort George ; maintenant Lake George, N.Y.). Avant d’attaquer, il compte parmi ses effectifs 30 Outaouais du bourg de Pontiac.

Quand en 1759 une partie des Outaouais décident de passer dans les rangs des Anglais – la défaite française était alors facile à prévoir – méfiant, Pontiac hésite. Mais la succession des événements ne lui donne pas le choix, les Français étant vaincus à Québec puis à Montréal.

Des alliés bien traités par les Français

Les Français pourvoyaient les Amérindiens en munitions et les comblaient de services gratuits et de présents. Les Anglais ne tiennent pas à maintenir cette habitude. Néanmoins, dans l’attente de règlements régissant de nouveaux rapports commerciaux, le commandant de Détroit, Donald Campbell, essaie tant bien que mal de maintenir les coutumes de troc suivies jusqu’alors par les Français. Sir William Johnson, surintendant des affaires des Amérindiens du Nord, conseille au général Jeffery Amherst, commandant en chef, de permettre qu’on continue à donner des vivres et des munitions aux indigènes. Amherst répond : « lorsque le commerce se fera comme nous l’entendons, ils seront capables de se procurer eux-mêmes ces choses auprès des traiteurs ». Le régime britannique amène d’autres changements dans l’Ouest : désormais, la traite des fourrures ne se pratiquera qu’aux postes et le trafic du rhum sera totalement supprimé.

Les Amérindiens sont déçus et ne tardent pas à protester. En juin 1761, selon Campbell, ils incitent « toutes les nations, de la Nouvelle-Écosse jusqu’au pays des Illinois, à prendre la hache de guerre contre les Anglais ». Alarmé, Johnson convoque une grande conférence de paix à Détroit en septembre 1761. Un fort contingent de troupes l’y rejoindra et complétera l’occupation de tous les postes nouvellement conquis. Juste avant d’arriver à Détroit, Johnson reçoit d’Amherst une lettre qui interdit l’usage d’acheter la bonne conduite des autochtones avec des dons. Il trouve la décision si imprudente qu’à la réunion il n’en dit mot aux Amérindiens et leur offre même des présents. Ce n’est pas Pontiac qui tient à Johnson un discours au nom des Outaouais. On ne saurait dire s’il a simplement voulu laisser parler un chef civil plus âgé, Mécatépilésis, ou s’il a choisi de se taire parce que déjà il ne croyait plus à la possibilité d’un accommodement avec les Britanniques. Les harangues finies, non sans amertume, les Amérindiens ont bientôt conscience de la mise en vigueur des mesures secrètes d’Amherst. Au printemps de 1762, à la fin de la saison de la chasse, ils subissent une grave pénurie de rhum, de poudre et de plomb. Johnson exhorte Amherst à revenir aux usages français de la traite, mais le général rejette son avis.

Le bruit court alors d’une éventuelle reprise de Québec par les Français, ce qui encourage les Amérindiens à la révolte. À l’été de 1762, un conseil se réunit clandestinement au village de Détroit. Des chefs outaouais, sauteux, hurons, potéouatamis et d’autres du lac Supérieur y assistent avec deux Canadiens. On ignore les motifs du rassemblement. En tout cas, ils sont belliqueux et Pontiac en est assurément l’instigateur, car il est chez lui chef de guerre.

Comme les Ouiatanons dans l’Ouest, les Tsonnontouans animent un foyer de rébellion dans l’Est en 1762. C’est un soulèvement de tous les Amérindiens qu’ils entendent promouvoir.

Revenu de la chasse au printemps de 1763, Pontiac veut déclencher une réaction armée. Assuré de l’appui et de la venue des Potéouatamis et de Hurons il convoque un premier conseil secret le 27 avril. Environ 460 guerriers s’y rendent. Un plan d’attaque est élaboré. Trois jours plus tard, 40 à 60 Amérindiens s’introduisent dans le fort Détroit. Ils prétextent vouloir « danser Le Calumet » aux occupants et reconnaissent l’état de la garnison et la situation des magasins.

Une deuxième conférence a lieu chez les Potéouatamis. Le projet de rébellion se précise. En mai 1763, Pontiac décide d’assiéger le fort de Détroit et de dresser des embuscades à ses approches. Des victimes parmi les fermiers sont vite faites et, en amont de la rivière, des Sauteux attaquent un détachement dont ils tuent quatre hommes parmi lesquels deux officiers. La révolte s’étend à tous les Pays d’en haut et d’éclatantes victoires en marquent l’ampleur.

Exterminer les Amérindiens

Les Ouiatanons, Kicapous et Mascoutens s’emparent du fort Ouiatanon (près de Lafayette, Ind.) le 1er juin et, le lendemain, les Sauteux prennent Michillimakinac. Les troupes anglaises abandonnent par la suite le fort Edward Augustus (Green Bay, Wisc.). Le 27 mai précédent, en Pennsylvanie, les Loups et les Tsonnontouans avaient occupé. l’établissement de William Chapman, puis assiégé le fort Pitt (autrefois le fort Duquesne). Tôt en juin, les Chaouanons rejoignent les Loups. Les Tsonnontouans brûlent Venango (Franklin, Penn.) vers le 16 juin et, quelques jours plus tard, ils se rendent maîtres du fort de la rivière au Bœuf (Waterford, Penn.). Le 21 juin, en compagnie de 200 Outaouais, Hurons et Sauteux de Détroit, ils s’emparent du fort de la Presqu’île (Erie, Penn.).

Les capitulations des postes anglais augmentent considérablement le prestige de Pontiac à l’ouest des Appalaches. Les Anglais ne tardent pas à réagir en envoyant des troupes dans les régions rebelles. Pire encore, l’ignoble Amherst (il a de nombreuses municipalités et rues à son nom) et le colonel Henry Bouquet mettent au point un plan : fournir aux Amérindiens des couvertures infectées de la variole afin d’exterminer les Amérindiens, plan qui sera partiellement mis en œuvre.

Les capitulations des postes anglais augmentent considérablement le prestige de Pontiac à l’ouest des Appalaches. Les Anglais ne tardent pas à réagir en envoyant des troupes dans les régions rebelles. Pire encore, l’ignoble Amherst (il a de nombreuses municipalités et rues à son nom) et le colonel Henry Bouquet mettent au point un plan : fournir aux Amérindiens des couvertures infectées de la variole afin d’exterminer les Amérindiens, plan qui sera partiellement mis en œuvre.

Enfin, la nouvelle de la signature du traité de Paris fait son œuvre. Pontiac se voit abandonner par plusieurs des siens. Mais il ne délaisse pas pour autant ses activités rebelles et fomente des troubles un peu partout. Enfin, il consent à la paix à la condition que les Britanniques ne considèrent pas la cession des forts français des Illinois comme leur donnant droit de posséder le pays entier et de le coloniser : les Français n’étaient installés chez eux qu’à titre de tenanciers et non de propriétaires ce que les Anglais acceptent (traité non respecté). Pontiac devient alors loyal à la couronne britannique au grand dam de plusieurs de ses alliés. C’est ainsi qu’une tribu d’Illinois décide la mort de Pontiac qui est assassiné le 20 avril 1767 à Kaskakia, Illinois. Des Français emportent alors son corps de l’autre côté du Mississipi et l’enterrent à Saint-Louis (Missouri), avec tous les honneurs.

Sources :

Dictionnaire biographique du Canada.

Lester, Normand, Le livre noir du Canada anglais, Montréal, Les Intouchables, 2001.

Ottawa, 7 avril 1868, 2 h 30. La nuit est claire. Une lune exceptionnellement brillante éclaire la capitale fédérale qui sommeille. Le député de Montréal-Ouest, Thomas D’Arcy McGee, quitte la Chambre des communes en compagnie du député de Perth, Robert MacFarlane, pour se rendre à sa maison de pension. McGee est satisfait de lui ; il vient de prononcer l’un des plus beaux discours de sa carrière de politicien, un discours qui a duré pas moins de 80 minutes. En dépit de l’heure tardive, près d’une quarantaine de personnes se trouvait dans les galeries réservées au public pour l’entendre.

Thomas D’Arcy McGee est né en 1825 dans une Irlande pauvre et occupée depuis des siècles par les Anglais. Il émigre avec sa famille aux États-Unis en 1842. Très rapidement, il y prononce des discours hostiles aux autorités britanniques : « Les souffrances endurées par les gens de ce malheureux pays [l’Irlande], livré aux mains d’un gouvernement cruel, sectaire et despotique, sont connues de tous [...] Nés dans l’esclavage, et élevés dans l’esclavage depuis le berceau, les gens de ce pays ne savent pas ce qu’est la liberté. » Propriétaire de journaux, il exhorte ses concitoyens à soutenir la lutte nationaliste des Irlandais. McGee retourne plus tard en Irlande (1845-1848) où il contribue à élaborer des plans d’une révolution irlandaise. De retour aux États-Unis à la fin de 1848, il s’attaque au clergé catholique irlandais (cause de l’échec de la rébellion) provoquant ainsi la rupture avec les nationalistes. Notre homme s’établit alors à Montréal en 1857 où il vient défendre les intérêts des Irlandais. En décembre de la même année, il devient député de Montréal-Ouest et travaille à l’établissement de la fédération canadienne. Mais voilà, au cours d’une crise en Irlande, McGee s’oppose à l’émergence d’une république irlandaise et propose pour son pays d’origine le modèle canadien. De nombreux nationalistes irlandais ne lui pardonneront pas sa volte-face.

Thomas D’Arcy McGee est né en 1825 dans une Irlande pauvre et occupée depuis des siècles par les Anglais. Il émigre avec sa famille aux États-Unis en 1842. Très rapidement, il y prononce des discours hostiles aux autorités britanniques : « Les souffrances endurées par les gens de ce malheureux pays [l’Irlande], livré aux mains d’un gouvernement cruel, sectaire et despotique, sont connues de tous [...] Nés dans l’esclavage, et élevés dans l’esclavage depuis le berceau, les gens de ce pays ne savent pas ce qu’est la liberté. » Propriétaire de journaux, il exhorte ses concitoyens à soutenir la lutte nationaliste des Irlandais. McGee retourne plus tard en Irlande (1845-1848) où il contribue à élaborer des plans d’une révolution irlandaise. De retour aux États-Unis à la fin de 1848, il s’attaque au clergé catholique irlandais (cause de l’échec de la rébellion) provoquant ainsi la rupture avec les nationalistes. Notre homme s’établit alors à Montréal en 1857 où il vient défendre les intérêts des Irlandais. En décembre de la même année, il devient député de Montréal-Ouest et travaille à l’établissement de la fédération canadienne. Mais voilà, au cours d’une crise en Irlande, McGee s’oppose à l’émergence d’une république irlandaise et propose pour son pays d’origine le modèle canadien. De nombreux nationalistes irlandais ne lui pardonneront pas sa volte-face.

À l'angle des rues Metcalfe et Sparks, McGee quitte son collègue MacFarlane pour s’engager dans la rue Sparks, direction ouest. Depuis un mois, il habite à la Toronto House, maison de pension et bar public, tenus par une certaine dame Trotter et situé au 71, Sparks.

Arrivé à la porte de la Toronto House, McGee sort ses clefs et en insère une dans la serrure de la porte d’entrée. À l’intérieur de la maison, madame Trotter entend du bruit. Elle se lève et va ouvrir la porte. Au même moment, elle entend un coup de feu et en voit l’éclair. Devant elle, Thomas d’Arcy McGee s’effondre, mort, une balle dans la nuque.

Patrick James Whelan

Les autorités gouvernementales se convainquent rapidement que les responsables de l’assassinat de McGee sont les féniens, association paramilitaire nord-américaine vouée à la lutte nationaliste irlandaise. Les rumeurs d’attentats terroristes se multiplient à ce point que le gouvernement prend peur et suspend la loi de l’habeas corpus, loi qui assure le respect des libertés individuelles. On arrête plusieurs personnes dont Patrick James Whelan, tailleur de 28 ans originaire d’Irlande, qui a sur lui un revolver de calibre .32 dans lequel une cartouche a été récemment remplacée. Il a aussi sur lui une boîte de cartouches. L’examen de l’arme à feu montre que celle-ci a déjà servi.

Le procès de Patrick James Whelan commence le 7 septembre 1868, à 10 h 25, au palais de justice d’Ottawa ; il est présidé par le juge en chef de la cour du banc de la reine, William Buell Richards. À sa droite, un observateur : le juge Christopher Armstrong, de la cour du comté de Carleton. Le procureur de la couronne est l’Irlandais James O’Reilly qui a pour seul assistant l’avocat Robert Lees. Ces deux hommes affrontent une formidable défense composée de cinq avocats. Non seulement ce nombre de défenseurs surprend-il, mais leur apparition crée une véritable commotion parmi l’assistance, et pour cause. Le premier est l’un des meilleurs avocats au Canada : Hillyard Cameron. Or, cet homme de loi n’est rien de moins que le grand maître de l’ordre d’Orange de l’Amérique du Nord britannique, une organisation composée de fanatiques irlandais anti-catholiques. Dix ans plus tôt, Cameron a défendu avec succès un orangiste accusé de s’en être pris à McGee pendant une émeute à Toronto. Furieux, les orangistes accusent Cameron de défendre Whelan pour de l’argent dont ils estiment la somme à 10 000 dollars ! Le second est l’avocat unijambiste Matthew Crooks Cameron, secrétaire provincial de l’Ontario. Cinq mois plus tôt, Cameron avait signé une proclamation publique promettant une récompense de 3 500 dollars pour l’arrestation de l’assassin de McGee.

Tout concourt à la culpabilité de Whelan. Fervent nationaliste irlandais et très critique envers McGee, il avait suivi le député de Montréal-Ouest  à Ottawa, laissant sa femme à Montréal, où il assistait régulièrement au débat de la Chambre des communes, plus particulièrement quand McGee parle. De plus, Whelan avait déjà rendu visite à McGee sous un faux nom pour soi-disant l’avertir d’un crime en préparation.

à Ottawa, laissant sa femme à Montréal, où il assistait régulièrement au débat de la Chambre des communes, plus particulièrement quand McGee parle. De plus, Whelan avait déjà rendu visite à McGee sous un faux nom pour soi-disant l’avertir d’un crime en préparation.

N’avaient été témoins du crime que deux personnes : le tireur et un certain Jean-Baptiste Lacroix qui vit aux Chaudières (plaines Le Breton). Mais cet homme, qui affirme avoir assisté au meurtre et avoir vu le meurtrier, ne le reconnaîtra pas lorsqu’il sera mis, une première fois, en sa présence. Et de nombreux témoins n’hésitent pas dire qu’il est un menteur invétéré.

Coupable ou non coupable ?

Les défenseurs de Whelan trouvent pourquoi une balle du revolver de l’accusé est différente des autres. Un jour de février, une jeune servante répondant aux doux noms d’Euphémie Lafrance, qui faisait le ménage de la chambre de Whelan, joue par curiosité avec l’arme à feu de Whelan et, par accident, l’arme se décharge et la blesse au bras.

Mais il faut un coupable au meurtre. Vers la fin du procès, le premier ministre John A. Macdonald, accompagné de son épouse, se rend au tribunal et s’assoit au côté du juge. Nul doute que le jury est impressionné par la présence du premier d’entre les Canadiens. Évidemment, Whelan est jugé coupable. Deux fois Whelan ira en appel et deux fois, le juge qui a entendu le premier procès participera aux tribunaux d’appel. Whelan était-il coupable ? Peut-être. Mais chose certaine, on le voulait coupable et il a été pendu le 11 février 1869 à Ottawa.

En 1972, on a retrouvé la boîte de balles que Whelan avait sur lui. Une étude scientifique a montré que la balle qui a tué McGee n’était pas de la même marque que celles que Whelan avait sur lui. Enfin, en octobre 1973, le revolver de Whelan est retrouvé après avoir été perdu pendant un siècle. Les analyses balistiques, conduites par des experts, n’ont pas été concluantes.

Sources :

Dictionnaire biographique du Canada, Les Presses de l’Université Laval, 2003.

Slattery, T.P., They got to find me guilty yet, Toronto, Doubleday Canada Ltd, 1972.

Le français au Canada et l'inique Règlement XVII

La lutte pour la conservation et l’enseignement du français au Canada n’a jamais cessé depuis l’Acte de l’Union en 1840. Aux premiers jours de la Confédération, le Free School Act établit en Nouvelle-Écosse l’école publique neutre et anglophone ; l’enseignement du français y est rigoureusement restreint. En 1871, le Common Schools Act supprime au Nouveau-Brunswick les écoles catholiques et bannit le français comme langue officielle. En 1877, c’est le Public School Act de l’Île-du-Prince-Édouard qui interdit le français dans les écoles de la province.

En 1890, le gouvernement du Manitoba abolit les écoles séparées et interdit l’usage officiel de la langue française. En 1892, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest abolit à son tour les écoles séparées. En 1905, en Saskatchewan, au cours élémentaire, une heure par jour est consacrée au français. En 1905, en Alberta, la loi scolaire ne permet l’usage du français comme langue d’enseignement que durant les première et deuxième années du cours primaire. En 1912, le Keewatin supprime les écoles confessionnelles et interdit l’enseignement du français. En 1916, le Manitoba supprime la langue française dans toutes les écoles primaires. En 1930, le premier ministre Anderson bannit le français des écoles de la Saskatchewan. C’est à croire qu’être francophone est incompatible avec la nationalité canadienne.

Le Règlement XVII

En Ontario, la grande bataille contre le français commence en juin 1912 : le ministère de l’Instruction publique à Toronto, poussé par des fanatiques adversaires du français, édicte un règlement tristement célèbre connu sous le nom de Règlement XVII lequel mettait en vigueur une loi commune à toutes les écoles de l’Ontario, à savoir : « La langue de communication entre maîtres et élèves dans toutes les écoles de la province est la langue anglaise. » On a vu, il y a quelques années, un règlement semblable être édicté dans les casinos de l’Ouest du pays : plus ça change, plus c’est pareil !

On a vu, il y a quelques années, un règlement semblable être édicté dans les casinos de l’Ouest du pays : plus ça change, plus c’est pareil !

Le premier ministre ontarien, un certain Whitney avait l’appui des fanatiques orangistes, des unilingues anglophones et du clergé catholique irlandais représenté par un certain évêque de triste mémoire, Mgr Fallon (oblat de Marie Immaculée), qui aurait même été le rédacteur du Règlement.

Dans tout l’Ontario, mais surtout à Ottawa, c’est la stupeur suivie par une levée de boucliers. Dans la foulée du Règlement XVII, le Syndicat d’œuvres sociales, contrôlés à majorité par les Oblats de Marie-Immaculée, fonde (1913) le journal Le Droit dont la devise est : L’avenir est à ceux qui luttent. Le journal monte aux barricades pour dénoncer ceux qui osent s’acharner contre la langue française en Ontario. Cette même année, le gouvernement ontarien assouplit sa position : il permet que la lecture du français, la composition française et la grammaire française soient enseignées… en français, mais pas plus d’une heure par jour !