Histoire du Québec

La Mission des crucifiés en Outaouais

![]() Par

ouimet-raymond

Le 02/05/2023

Par

ouimet-raymond

Le 02/05/2023

Il est étonnant de constater la persistance de l’occultisme et des pseudosciences divinatoires dans notre monde moderne pourtant dominé par la science. L’être humain soumis à l’une des deux forces émotionnelles de l’espèce, la sexualité et la religion, est prêt à croire n’importe quoi et n’importe qui.

Dès que l’être humain s’est mis à penser, à essayer de comprendre son environnement, il a essayé de se concilier les forces qu’il estimait mystérieuses et à prévoir son avenir. Le premier grand auteur connu de l’occultisme est Bôlos de Mendès qui vivait en Égypte cent ans avant J.-C. Son livre principal s'appelle Questions naturelles et mystérieuses.

L’occultisme existait au Québec bien avant l’arrivée des populations européennes, car les Amérindiens pratiquaient eux aussi les arts divinatoires. Jongleurs et sorciers avaient mission de prévenir la maladie, de favoriser le triomphe des armes et d’assurer l’abondance de la chasse ; les incantations des sorciers servaient à éloigner les mauvais esprits.

En 1660, en Nouvelle-France, vivait à Beauport un meunier nommé Daniel Vuil. Amoureux de Barbe Hallay, celle-ci l’avait éconduit à cause de sa réputation de sorcier. Repoussé, l’amoureux n’a songé qu’à se venger, ce qu’il aurait fait en infestant la maison de la jeune femme de mille et un démons. On dit que dans la maison des pierres volaient de tous côtés jetées par des mains invisibles (sans blesser personne toutefois). La nuit, Vuil lui apparaissait avec deux autres sorciers. Mais seule Barbe voyait démons et sorciers. Exorcisée, enfermée chez les Hospitalières de Québec, elle finit par se débarrasser de ses démons et se marier avec Jean Carrier dont elle aura au moins cinq enfants.

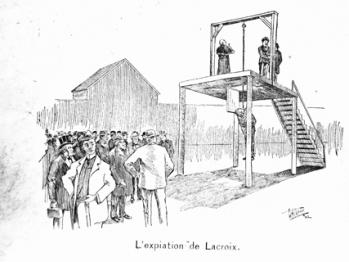

Soupçonné de sorcellerie et de magie, Daniel Vuil a été condamné à mort comme hérétique, blasphémateur et profanateur des sacrements, puis arquebusé à Québec le 7 octobre 1661. Trente-deux ans plus tard, à Salem, en Nouvelle-Angleterre (États-Unis), les autorités exécuteront 21 « sorcières » pour avoir envoûté une quinzaine de leurs concitoyennes !

Les Crucifiés en Outaouais

Au cours de l’hiver 1931-1932, un comédien et hypnotiseur au chômage, Ovila Girard, s’improvisait gourou et fondait, à Montréal, la Mission des crucifiés. Girard entrait en transe au cours de chaque cérémonie qu’il célébrait dans un pauvre logement du Faubourg à m’lasse. Il prétendait incarner l’esprit du « docteur des Sauvages ». L’esprit de cet Amérindien qui s’appelait Baraboule avait été apparemment sauvé au Bic par la secte quand il avait été poursuivi par 200 Iroquois ! « Êtes-vous contents de me voir ce soir ? » questionnait le gourou enveloppé d’un nuage de fumée ? L’assistance s’approchait de son chef spirituel et lui demandait de guérir leurs maux. Girard répondait parfois « May be » ou bien « You capish » !... L’emploi d’un anglais approximatif avait l’heur d’impressionner les esprits naïfs dont plusieurs prétendront avoir été guéris.

Un jour que des membres de la Mission s’étaient rendus dans le Bas-du-fleuve pour y donner une représentation théâtrale, les fidèles de la secte s’étaient convaincus qu’une étoile d’une grosseur étrange les éclairait personnellement. Profitant de l’occasion, le gourou leur expliqua qu’il avait eu, pendant la nuit, une révélation : cette étoile était celle… des Rois mages et elle brillait pour la première fois depuis la naissance de Jésus-Christ !...

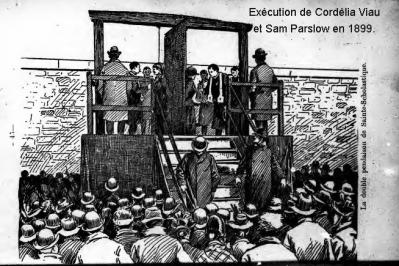

En 1935, la secte des Crucifiés se transportait en Outaouais, plus précisément à Namur où elle disparaîtra à la suite d’un double meurtre commis par un de ses membres, Omer, frère du gourou. Accusé du meurtre prémédité de Léon Leclerc, 82 ans et d’Alfred Dudevoir, 65 ans, Girard sera pendu à Hull le 26 février 1937[1].

Une crédulité partagée

« Même les gens intelligents et cultivés croient en des choses bizarres », a écrit le professeur Michael Shermer, historien de la science, et rédacteur en chef du magazine Skeptic, dont le nom dit tout. Par exemple, dans les années 1990, l’Ordre du temple solaire réunissait des acteurs, des banquiers, des cadres d’Hydro Québec (une vingtaine), des hauts fonctionnaires, des ingénieurs, une journaliste du Journal de Québec, des médecins, des musiciens, des policiers, une psychologue, le maire de Richelieu, etc. Or, il s’y passait des choses difficiles à croire. Les membres de l’Ordre employaient comme engrais les « excréments du Christ », autrement dit ceux de la fille du gourou pour améliorer le rendement du potager biologique de la communauté, convaincus qu’ils avaient un pouvoir magique !

William Lyon Mackenzie King, premier ministre du Canada de 1921 à 1930 et de 1935 à 1948, pratiquait sérieusement le spiritisme et discutait, prétendait-il, avec l’esprit de Léonard de Vinci et celui de Louis Pasteur, rien de moins ! Dans son journal, à la date du 30 juin 1932, il a écrit : « Il ne fait aucun doute que les personnes auxquelles je me suis adressé étaient celles qui me sont chères et d'autres que j'ai connues et qui sont décédées. C'était l'esprit des défunts. »

PHOTO

Ovila Girard (au centre) et deux membres de la Mission des curicifiés photographiés à Namur, en Petite-Nation. Collection Serge Girard.

SOURCES

GABOURY, Placide, L’envoûtement des croyances, Montréal, Les éditions Quebecor, 2000.

LELEU, Christophe, La secte du temple solaire – explications autour d’un massacre, Claire Vigne Éditrice, 1995.

OUIMET, Raymond, L’Affaire des crucifiés, Québec, 2013.

SÉGUIN, Robert-Lionel, La sorcellerie au Québec du XVIIe au XIXe siècle, Montréal, 1978, éd. Leméac.

[1] Une troisième personne a été portée disparue, Annie Greenfield, conjointe d’Alfred Dudevoir.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 20/09/2022

Par

ouimet-raymond

Le 20/09/2022

Bryson est un village du comté de Pontiac situé en face de l’Île-du-Grand-Calumet et qui, en 1909, était le siège du district judiciaire du comté. À ce titre, la municipalité comptait un palais de justice et une prison construits en 1895 par l’entrepreneur hullois Joseph Bourque.

Le 31 août 1909, les autorités judiciaires y incarcéraient un certain Georges Guénette que l’on condamnera à quatre mois de prison avec travaux forcés le 9 septembre de la même année pour avoir commis un vol. Mais voilà, Guénette n’a pas l’intention de moisir longtemps en cellule aux frais du roi Édouard VII. En effet, ses vieux parents sont désargentés et ont besoin de sous, d’autant plus que le paternel est invalide. La prison ne compte alors que deux prisonniers, dont Guénette et un certain Thomas Newton écroué depuis le 12 juillet 1909 et condamné à trois mois de prison pour avoir obtenu de l’argent sous de mauvais prétextes.

Depuis 16 ans, le geôlier Charles Delphis Blondin, 69 ans, gouverne la prison dont son épouse est la matrone. Le tourne-clef est William Bolam, 66 ans. La prison n’est pas totalement entourée d’un mur, qui est par ailleurs facile à franchir, et des fenêtres du bâtiment donnent sur l’extérieur du centre de détention alors que les portes des cellules sont verrouillées par un simple cadenas.

Vers le 14 ou le 15 septembre, Guénette entre en communication, par la fenêtre de sa cellule, avec deux loustics. Il discute avec eux pendant au moins 45 minutes et leur montre un calendrier sur lequel il a souligné la date du 17. Cette date est bien choisie, parce que le geôlier est en congé du 11 au 18 septembre.

L’évasion

Il est 18 heures, le 17 septembre, quand le tourne-clef sert le souper à ses prisonniers dans la salle de séjour de la prison, puis il quitte le bâtiment pour aller manger chez lui. De retour une demi-heure plus tard, il dessert la table des prisonniers auxquels il remet une lampe, puis va s’installer au bureau du shérif, situé dans le même bâtiment.

situé dans le même bâtiment.

Pendant ce temps-là, le prisonnier Newton s’assoit dans le corridor des cellules pour y lire pendant que Guénette reste dans la salle de séjour pour y faire ses prières du soir comme à l’habitude. Mais ce soir-là, il prend plus de temps qu’à l’accoutumée. Aussi, Newton s’en inquiète-t-il, car il est déjà 19 heures 30, c’est-à-dire le temps de réintégrer les cellules. Il va donc aller voir ce que son compère brette. Il se rend compte que ce dernier n’est plus dans la salle et constate que les portes, habituellement cadenassées, sont ouvertes. Il se rend dans la cour où il n’y a pas âme qui vive. Il appelle d’un cri le tourne-clef qui vient tout juste de faire son entrée dans le bloc cellulaire pour y confiner les prisonniers.

Averti de la fuite de Georges Guénette, le shérif adjoint, Cornelius McNally, alerte son père, le shérif Simon McNally, 81 ans, vers 22 heures. Le shérif adjoint se met de suite à la recherche du prisonnier en cavale et se rend à Campbell’s Bay où il croit que Guénette y prendra le train le lendemain matin. Quant au shérif, qui vit au village de l’Île-du-Grand-Calumet, il se rend à Bryson dès le lendemain pour y connaître les détails de l’évasion. Il se rend ensuite à Fort-Coulonge, lieu de rassemblement des hommes de chantier qui se préparent à partir en forêt ou cherchent à se faire embaucher, et alerte les autorités des différents villages des alentours, sans succès

Le 30 septembre, l’inspecteur M. D. Woods lance une enquête sur l’évasion de Georges Guénette. On y apprend que la prison de Bryson a été mal conçue, que l’un des cadenas de la porte nord-ouest de la prison nécessite d’être verrouillé à double tour sinon, il est facilement ouvrable par un prisonnier qui passerait sa main à travers les barreaux de ladite porte. Qu’en grimpant sur les tambours des portes, un prisonnier peut facilement franchir le mur de l’enceinte de la prison ; que les prisonniers n’ont pas d’uniforme ; que le geôlier prenait en pitié Georges Guénette et que le tourne-clef n’avait pas vérifié que les portes donnant sur la cour avaient été verrouillées, etc.

Le 21 octobre suivant, Georges Guénette est arrêté à Sudbury (Ontario), et le 26 du même mois, il est condamné à 2 ans de prison à passer au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul après avoir purgé les 4 mois auxquels il avait été précédemment condamné. Nous ne savons pas non plus ce qu’il est advenu du prisonnier par la suite.

Sources :

BAnQ TP9, S23 et TL198, S1 dossier 456, Georges Guénette, 1909. ANQ Gatineau, fonds Cour du Banc du Roi et fonds Cour de magistrat pour le district de Pontiac (Bryson).

L’auteur tient à souligner qu’il a pris connaissance de cette histoire grâce à la collaboration de Jacinthe Duval, archiviste-coordonnatrice aux Archives nationales du Québec à Gatineau.

![]() Par

ouimet-raymond

Le 24/03/2022

Par

ouimet-raymond

Le 24/03/2022

Pendant que Cadieux et son compagnon faisaient diversion, les frêles embarcations voguaient au beau milieu des bouillons et de l'écume, plongeaient et se relevaient sur la crête des vagues qui les emportaient dans une course folle. Les habiles canotiers évitaient, tant bien que mal, les pointes acérées des rochers et tenaient, avec leurs avirons, les canots d'écorce dans les filets d'eau propices à leur progression. Mais le courant était si puissant que le désastre de la flottille était apparu inévitable. Dans l'une des embarcations, Marie Bourdon priait de tout cœur sainte Anne quand tout à coup apparut, devant les canots, une grande dame blanche qui montra la voie à suivre aux avironneurs. Le convoi était sauvé et en peu de jours tous les voyageurs furent rendus au lac des Deux-Montagnes, hors d'atteinte des ennemis.

Pendant la fuite miraculeuse des leurs en canots, Cadieux et son compagnon s'étaient engagés dans une furieuse bataille avec les Iroquois. Postés à l'abri de taillis, ils avaient abattu un, puis deux Iroquois dès le début de l'escarmouche. Revenus de leur surprise, les Iroquois avaient férocement contre-attaqué et le jeune algonquin était tombé sous leurs coups. Blessé, Cadieux avait réussi à rompre le combat et à se cacher dans les bois. Pendant trois jours, les Iroquois battirent la forêt pour retrouver sa trace et celles des siens. Trois jours et trois nuits le Montréalais était resté aux aguets sans pouvoir dormir ou se reposer. Désespérant de se rendre maître de leurs adversaires et frustrés du fruit de leur expédition, les maraudeurs remirent leurs canots à l'eau pour redescendre la Grande-Rivière.

Jean Cadieux s'était trouvé tout fin seul dans l'île du Grand-Calumet. Épuisé par le combat qu'il avait mené et les blessures qu'il y avait reçues, il lui fallait maintenant lutter contre les éléments de la nature et contre le sort qui lui était fait. Pendant ce temps, au bout de la Grande-Rivière, les siens s'inquiétaient de son retard. En effet, il aurait déjà dû être rendu à bon port, car on avait su que des maraudeurs Iroquois, ceux-là même que Cadieux avait affrontés, étaient de retour dans les parages de Montréal. On envoya donc trois hommes remonter le cours de la Grande-Rivière et porter secours à Jean Cadieux qui, se nourrissant de fruits et d'un peu de  chasse, voyait sa santé se détériorer un peu plus chaque jour.

chasse, voyait sa santé se détériorer un peu plus chaque jour.

Environ deux semaines après l'escarmouche, les trois hommes envoyés à son secours arrivèrent à l'île du Grand-Calumet et se rendirent au Petit-Rocher. Mais ils n'y trouvèrent pas Jean Cadieux qui s'était éloigné de son campement. A son retour, le coureur de bois y vit de la fumée :

Je me dis : ah! Grand Dieu! Qu'est ceci?

Les Iroquois m'ont-ils pris mon logis?

Dissimulé derrière un rideau d'arbres, il surveilla de loin les intrus qui s'apprêtaient à lever le camp quand il s'aperçut que les hommes qu'ils avaient pris pour des ennemis étaient des Français. Mais la joie produisit sur lui un tel choc qu'il était resté sans parole, incapable de signaler sa présence. Après le départ de la petite troupe, Jean Cadieux perdit tout espoir. Sentant la mort approchée, il écrivit son chant de mort, avec le sang ruisselant de ses blessures, sur de l'écorce de bouleau. Ensuite, il planta une croix de bois au pied de laquelle il creusa, de ses mains, une fosse, puis il s'y coucha :

C'est aujourd'hui que l'monde m'abandonne,

Mais j'ai recours en vous Sauveur des Hommes!

Très Sainte Vierge, ah! ne m'abandonnez pas.

Permettez-moi d'mourir entre vos bras.

Deux jours plus tard, les trois Français revinrent sur leurs pas. En repassant près du Petit-Rocher, ils aperçurent une croix faite de rondins dont ils s'approchèrent avec un respect mêlé d'un étonnement étrange : dans une fosse à peine creusée dans le sol gisait le corps encore chaud de Cadieux, à demi-enseveli dans des branches de sapins. Dans ses moins jointes reposait un large feuillet d'écorce de bouleau sur lequel il avait fait le récit de son agonie.

Après avoir inhumé le cadavre du coureur de bois et prié pour le repos de son âme, les trois hommes rapportèrent au poste de fourrures du lac des Deux-Montagnes l'écorce sur laquelle était écrit la complainte de Cadieux. Par la suite, on prit coutume d'entretenir une copie de ce récit, aussi écrit sur de l'écorce de bouleau, attachée à un arbre voisin de la tombe de Jean Cadieux, au portage des Sept-Chutes.

Le voyageur qui se rend aujourd'hui à l'île du Grand-Calumet peut voir, tout juste avant le village du même nom, un monument à la mémoire de Cadieux qui a été élevé, en 1895, par les travailleurs de l'entrepreneur Joseph Bourque, de Hull, lors de la construction du palais de justice de Bryson.

Source :

OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éditions Vents d’Ouest, 1994, p. 141-145, 152, 153.

La légende de Cadieux - première partie

![]() Par

ouimet-raymond

Le 21/03/2022

Par

ouimet-raymond

Le 21/03/2022

Il y a de cela longtemps, très longtemps même, la rivière des Outaouais était l'une des plus importantes voies de communication de la Nouvelle-France[1]. À cette époque, on l'appelait la Grande-Rivière. Aventuriers, coureurs de bois et explorateurs l'empruntaient pour se rendre à la baie d'Hudson, en Huronie, dans la vallée de l'Ohio et même jusque dans la lointaine Louisiane. En sens inverse, les Amérindiens empruntaient cette même voie d'eau pour descendre à Montréal ou à Québec et y échanger des fourrures contre des objets manufacturés dans les Vieux Pays.

Dans cette splendide rivière, grande comme un fleuveet aux nombreux rapides impétueux, qui coule sur une distance de 1 300 kilomètres du lac Eshawaham à celui des Deux-Montagnes, il y a, parmi des centaines d'autres, une grande et très pittoresque île : celle du Grand-Calumet. C'est là qu'a pris naissance la merveilleuse légende de Cadieux qui est malheureusement presque oubliée aujourd'hui.

La course dans les bois a été l'histoire de la vie de Jean Cadieux. La passion des voyages et le goût de l'aventure l'avaient attiré vers les pays des fourrures très jeune. Doué d'une vive intelligence, il avait bénéficié de l'expérience des Amérindiens dans la manière se tirer d'affaire avec peu de ressources. Naturellement, il avait adopté les moyens de transport indigènes, le canot l'été, la raquette l'hiver. Né à Montréal en 1671, il avait épousé Marie Bourdon en 1695 à Boucherville. Dix jours avant son mariage, il s'était engagé pour mener un canot chargé de marchandises au fort de la Louisiane et pour en ramener un rempli de pelleteries à Montréal.

Jean Cadieux, son épouse et quelques amis tant algonquins que français avaient passé l'hiver de 1709 à l'île du Grand-Calumet. Ils y avaient aménagés quelques cabanes au portage des Sept-Chutes, dans un lieu appelé Petit-Rocher, pour y attendre des Amérindiens de la tribu des Courtes-Oreilles qui devaient mener un convoi de pelleteries à Montréal le printemps suivant. Un jour du mois de mai, un jeune Algonquin, qui était allé rôder autour des rapides du portage, était revenu au camp tout essoufflé en criant : Nattaoué! Nattaoué! Les Iroquois ! Les Iroquois !

tant algonquins que français avaient passé l'hiver de 1709 à l'île du Grand-Calumet. Ils y avaient aménagés quelques cabanes au portage des Sept-Chutes, dans un lieu appelé Petit-Rocher, pour y attendre des Amérindiens de la tribu des Courtes-Oreilles qui devaient mener un convoi de pelleteries à Montréal le printemps suivant. Un jour du mois de mai, un jeune Algonquin, qui était allé rôder autour des rapides du portage, était revenu au camp tout essoufflé en criant : Nattaoué! Nattaoué! Les Iroquois ! Les Iroquois !

Un groupe de maraudeurs iroquois était embusqué à environ quatre kilomètres en bas du portage des Sept-Chutes en attente d'un convoi de fourrures à piller[2]. Il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à la bande de guerriers plus nombreuse que la troupe de Cadieux : sauter en canots les dangereux rapides réputés infranchissables. Mais ce n'était pas tout. Pour que la tactique réussisse, pour que le plus grand nombre soit sauvé et, enfin, pour que Marie vive, il fallait que quelqu'un restât sur l'île et se sacrifia. Cadieux, qui savait de quel bois se chauffaient les Iroquois, avait décidé d'assurer, lui-même, une diversion en les attirant dans les bois pour les empêcher de voir les fugitifs descendre les rapides. Un jeune et courageux Algonquin, dans lequel le coureur des bois avait une parfaite confiance, s'était spontanément joint à lui pour faire le coup de feu.

Une fois les préparatifs terminés, Cadieux et son jeune compagnon, armés de leurs fusils, haches et couteaux, étaient partis pour aller au-devant des Iroquois pendant que les autres se recommandaient à la bonne sainte Anne[3]. Il était convenu que les canots se lanceraient dans les rapides des Sept-Chutes[4] dès qu'on entendrait un ou plusieurs coups de fusils dans la direction du portage. Une heure ne s'était pas écoulée qu'un coup de fusil avait retenti, suivi bientôt d'un autre, puis de plusieurs. Les fugitifs avaient tout de suite mis à l'eau les canots et s'étaient engagés dans les terribles courants des Sept-Chutes. (À suivre)

[1] Le présent récit reprend, en partie, celui de Joseph-Charles Taché qui a été publié la première fois en 1863.

[2] Il ne peut s'agir que de maraudeurs, car les nations iroquoises avaient fait la paix avec les Français en 1701.

[3] Devant les périls de la mer et des voyages sur l'eau, les habitants de la Nouvelle-France avaient coutume de prier sainte Anne.

[4] Les rapides des Sept-Chutes n'existent plus aujourd'hui. Ils ont été noyés par la construction d'un barrage hydroélectrique en 1925. Le pont qui relie le village de Bryson à l'île du Grand-Calumet passe juste au-dessus de ce qui étaient les rapides des Sept-Chutes.

La tuberculose : fléau du XXe siècle

La tuberculose, longtemps appelée la peste blanche, a hanté nos parents et nos grands parents. Dès que quelqu’un toussait, crachait du sang, on s’éloignait de lui. Presque éradiquée de l’Amérique du Nord depuis les années 1970, elle revient dans de nombreux pays, dont des villes des États-Unis (New York par exemple) où les pauvres sans le sou ont de la difficulté à recevoir des traitements médicaux.

La tuberculose a été la maladie emblématique du XIXe siècle, que l'on connaissait, au Canada français, sous le nom consomption, et en Europe sous celui de phtisie. C’était la maladie romantique par excellence, affligeant de préférence les poètes et les âmes sensibles. Alexandre Dumas fils, dans son oeuvre maîtresse La dame aux camélias,  nous en fournit un exemple célèbre. Cette maladie était tellement à la mode que pour ressembler aux tuberculeuses, les femmes évitaient le soleil pour avoir la peau blanche, dessinaient au crayon bleu leurs veines pour les rendre apparentes et mettaient de l’atropine dans leurs yeux pour les rendre plus sombres !

nous en fournit un exemple célèbre. Cette maladie était tellement à la mode que pour ressembler aux tuberculeuses, les femmes évitaient le soleil pour avoir la peau blanche, dessinaient au crayon bleu leurs veines pour les rendre apparentes et mettaient de l’atropine dans leurs yeux pour les rendre plus sombres !

Les sanatoriums

La tuberculose n’était pas une maladie facile à guérir. Un médecin allemand, Herman Brehmer, lui-même guéri de la tuberculose des poumons après un séjour dans l’Himalaya, a ouvert un premier sanatorium en 1856. Convaincu que l’air froid de la montagne l’avait sauvé, le médecin avait mis au point une cure, basée sur l’exposition au grand air, l’alimentation et le repos, qui va se répandre en Europe et faire la fortune de nombreux établissements alpestres. Cela donnait aux médecins l’illusion de faire quelque chose. Au départ, les sanatoriums étaient réservés à une clientèle de privilégiés et ressemblaient à des hôtels de luxe en montagne. À défaut de meilleur remède, la cure sanatoriale s’est propagée aux États-Unis, puis au Canada, où le premier établissement a été construit en 1897 au lac Muskoka.

On ne connaissait pas le caractère contagieux de la maladie qui était tenue pour être une tare héréditaire. Ce n’est qu’en 1865 que le Français Antoine Villemin a prouvé que la tuberculose était causée par un organisme spécifique et contagieuse. Mais il faudra attendre l’Allemand Robert Koch et plus de 45 ans avant que les sceptiques soient convaincus du caractère pernicieux de la maladie.

Dans l’imaginaire populaire, le poitrinaire de l’ère romantique est devenu un cracheur de bacilles, et la maladie de la Dame aux camélias un symbole de la saleté, du désordre et de la promiscuité associé à l’industrialisation. Elle suscitait la honte et le rejet des personnes infectées. Le sanatorium est alors devenu partie d’une vaste stratégie visant à prévenir la contagion en isolant les malades et en leur enseignant l’hygiène.

En 1909, la tuberculose était, au Québec, la maladie infectieuse la plus répandue et la plus meurtrière, responsable d’au moins 33 000 décès entre 1896 et 1906. Un an plus tôt, un premier sanatorium québécois avait vu le jour à Sainte-Agathe. Considérée comme l’ennemi public numéro un, les autorités organisent une véritable croisade contre la tuberculose. Dans les années 1920, on a ouvert des sanatoriums publics. En 1951, on recensait pas moins de 18 sanatoriums dans la province. L’Outaouais s’est vu doté d’un sanatorium en 1935 : le sanatorium Saint-Laurent, à Hull (aujourd’hui l’hôpital psychiatrique Pierre-Janet). À Ottawa, le sanatorium Lady Grey Hospital (rue Carling) avait ouvert ses portes en 1910.

Ces sanatoriums étaient de véritables stationnements à tuberculeux organisés pour recevoir et traiter le plus grand nombre de patients possible. Certains étaient équipés de laboratoires et de salles de chirurgie dits « modernes ». Tout en appliquant la cure, les médecins cherchaient d’autres moyens pour soigner les malades, car les sanatoriums ne suffisaient pas à endiguer l’épidémie.

tuberculeux organisés pour recevoir et traiter le plus grand nombre de patients possible. Certains étaient équipés de laboratoires et de salles de chirurgie dits « modernes ». Tout en appliquant la cure, les médecins cherchaient d’autres moyens pour soigner les malades, car les sanatoriums ne suffisaient pas à endiguer l’épidémie.

Les traitements

Parmi les opérations pratiquées, surtout à partir des années 1930, la plus courante était la collapsothérapie. Cette intervention consistait à provoquer un affaissement du poumon, pour y réduire la quantité d’oxygène. Cette intervention pouvait causer de sérieuses complications et même la mort du malade. Elle entraînait des déformations thoraciques et des déviations de la colonne vertébrale. Parfois, elle semblait contenir l’étendue des lésions ! Parmi les gens atteints de tuberculose active, 50 p. 100 mouraient, 25 p. 100 demeuraient des malades chroniques pendant de longues années et 25 p. 100 connaissaient une guérison spontanée. Le seul fait de se reposer entraînait parfois la guérison.

Tout au long du XXe siècle, la mortalité due à la tuberculose n’a cessé de diminuer. Non pas à cause des sanatoriums, mais surtout à cause des facteurs socioéconomiques, l’amélioration de l’hygiène et l’alimentation, ainsi que la vaccination et les antibiotiques.

Sources :

BOURDON, Marie-Claude, Dans les couloirs du sanatorium, Québec Science (Montréal) avril 2008, pp. 37-40.

CÔTÉ, Louise, En garde ! – Les représentations de la tuberculose au Québec dans la première moitié du XXe siècle, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2000, pp. 32 et 33.

Le Petit Journal (Montréal), 6 novembre 1927.

Le départ des filles du roy pour Québec

On se plaît souvent à croire que toutes les Filles du roi sont venues au Canada volontairement pour y chercher mari. Mais est-ce si sûr ? Ce serait oublier qu’au XVIIe siècle, la France ne manquait pas d’hommes. Ainsi, on peut avancer que ce n’est sans doute pas de façon délibérée que certaines émigrantes ont quitté la France. Tel est le cas de Marie-Claude Chamois, cette jeune femme qui faisait partie du contingent des Filles du roi de 1670. Dix-huit ans après son arrivée en Nouvelle-France, elle a déclaré :

[...] qu’au Commencement du mois de may 1670 ayant esté nommée avec plusieurs autres filles de l’hospital pour aller en Canada par ordre du Roy [...][1]

C’est on ne peut plus clair : Marie-Claude Chamois avait dû se conformer à un ordre du roi ! Dans un document rédigé en 1686 par devant le notaire François Genaple, un témoin hautement crédible a laissé un témoignage important dont voici un extrait éloquent[2] :

...Elle certifie et ateste en son ame et conscience Il a environ les années gbjc soixante & unze soixante douze et soixante quatorze Elle a receu pendant chacune des années lettres de Paris a elle escrites et adressees par une personne nommée la veufve Chamois par lesquelles elle la prioit de s’informer de Marie Chamois sa fille venüe en ce pays quelques années auparavant et de vouloir employer son credit auprès des puissances de ce pays pour la faire repasser en France ; d’autant plus quelle n’avoit passé en ce pays que par les pratiques de son beaufrere et de sa sœur quy s’estoient efforcé de sen defaire par ce moyen...

Qui était ce fameux témoin ? Anne Gasnier en personne, veuve Jean Bourdon et directrice des Filles du roi. Reprenons les dernières lignes du témoignage : quelle n’avoit passé en ce pays que par les pratiques de son beaufrere et de sa sœur quy s’estoient efforcé de sen defaire par ce moyen [...]  Pas d’erreur possible : des membres de la famille de Marie Chamois, dont sa propre sœur, voulaient se débarrasser d’elle. Ils n’ont pas hésité à la chasser du cercle de ses proches et de son milieu ! Peut-on raisonnablement croire que cette Marie Chamois ait été la seule et unique fille du roi à subir ce traitement ? En tout cas, encadrée comme Marie et ses compagnes l’étaient, elles pouvaient difficilement se soustraire à la volonté du roi comme nous allons le voir ci-dessous.

Pas d’erreur possible : des membres de la famille de Marie Chamois, dont sa propre sœur, voulaient se débarrasser d’elle. Ils n’ont pas hésité à la chasser du cercle de ses proches et de son milieu ! Peut-on raisonnablement croire que cette Marie Chamois ait été la seule et unique fille du roi à subir ce traitement ? En tout cas, encadrée comme Marie et ses compagnes l’étaient, elles pouvaient difficilement se soustraire à la volonté du roi comme nous allons le voir ci-dessous.

Des filles étroitement encadrées

Un document conservé au Musée de l’Assistance publique de Paris montre comment les filles à marier envoyées en Amérique étaient encadrées, pour ne pas dire étroitement surveillées. Voici la transcription de ce document inédit[3] :

26 avril 1670

Messieurs de Pujol et Grenapin ont fait récit de ce qui s’est passé hier à la sortie des filles de l’hôpital que l’on envoie au Canada. Qu’à 2 h du matin celles de La Pitié entendirent la messe de monsieur le recteur et ensuite son exhortation. À 4 h elles partirent invitées par le sieur Champagne suivi d’une brigade d’archers et furent jusques au bord de la Seine au droit du pont de Bièvre, où elles trouvèrent celles de la Salpétrière qui venaient d’arriver. Toutes montèrent dans un grand bateau préparé en chantant Veni Creator dans ce bateau elles descendirent le long de la rivière jusques au droit du pont de Louvre ou était un grand foncet de Rouen, sur lequel se trouve monsieur Grenapin administrateur qui avait distribué tous les archers, tant ceux du grand prévost qui doivent escorter les filles jusques à Rouen que ceux de l’hôpital aux environs pour empeschement par l’intrusion et qu’aucun entrat dans le foncet Que les filles pour la commodité desquelles on avait mis 300 bottes de paille on l’avait couvert de toiles bien tendues et divisé en deux parties pour mettre dans l’une les filles de La Salpêtrière et dans l’autre celles de La Pitié et au milieu les hardes. Que mademoiselle de Mouchy après les avoir exhortées leur declara que l’intention du bureau était que celles de La Salpêtrière et de La Pitié fussent soumises à la conduite de le sieur Orienne et qu’à 10 h du matin elles partirent après avoir imploré la bénédiction du Ciel pour leur voyage par le chant de Veni Creator.

Le document laisse entendre que c’est pour leur protection que les filles étaient encadrées par des archers – hommes d’armes chargés d’assurer l’ordre –, c’est-à-dire pour empêcher des personnes, autres que les Filles du roi et leurs accompagnateurs, de pénétrer dans le foncet[4]. Mais, nous venons de le voir, Marie Claude Chamois, qui faisait partie de ce contingent, a bel et bien déclaré être venue en Nouvelle-France par ordre du roi et non de son propre chef.

À SUIVRE...

[1] Archives nationale de France, section ancienne, Parlement de Paris, X3b 1662, cité par Yves Landry, dans Les Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Leméac, 1992, p. 101, d’après un document trouvé par Mme Andrée-Hélène Bizier. Marie Chamois n’avait sans doute pas la mémoire des dates puisque c’est à la fin du mois d’avril que les Filles du roi ont quitté Paris et non au mois de mai. Elle s’est toutefois embarquée sur un transatlantique au mois de mai.

[2] Archives et Bibliothèque nationale du Québec, min. François Genaple, 5 novembre 1686. Sylvio Dumas a cité une partie de cet extrait dans Les filles du roi en Nouvelle-France, Cahiers d’Histoire, Société historique de Québec, Québec, 1972, page 140. Le témoignage en question est d’autant plus étonnant qu’au cours du procès qui s’est déroulé en 1693, la veuve Chamois a refusé de reconnaître sa fille.

[3] Archives de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, Extrait du Bureau de l’Hôpital général, 1656-1790, 45FossD/3 45 D1C, population. L’auteur remercie M. Jean-Claude Trottier qui l’a aidé à en faire la transcription.

[4] Le foncet était un bateau de transport fluvial lourd qui pouvait atteindre des tailles considérables et qui naviguait sur la Seine.

L'historique dépendance de l'Outaouais à l'égard de l'Ontario (suite)

Le village de Bytown, la future Ottawa, située sur la rive sud de la rivière des Outaouais, éclôt lors de la construction du canal Rideau. Le village prend rapidement de l'expansion. Dès 1843, la communauté des oblats de Marie-Immaculée s'y établi suivie deux ans plus tard par les sœurs Grises qui fondent, la même année, un orphelinat et un hôpital général. L'évêché de Bytown est créé en 1847. Pendant ce temps-là, Wright's Town (les Chaudières) peine à se développer. Il faudra l'arrivée et le concours de l'Américain Ezra Butler Eddy et du Français Étienne Delille Reboul pour que naisse la Ville de Hull en 1875. Mais Bytown, qui est devenue Ottawa, a pris une avance insurmontable sur la municipalité québécoise. En effet, la ville ontarienne est désignée capitale du Canada-Uni en 1857, puis capitale de la fédération canadienne en 1867. Dès 1871, les sœurs Grises la dotent d'un hospice pour vieillards qui dessert aussi la rive nord de l'Outaouais[1].

Avant même la transformation de Wright's Town en Ville de Hull, sa population dépendait d'Ottawa pour quantité de services.. En 1900, Hull ne compte ni hôpital, ni orphelinat, ni hospice. Le Pontiac dépend tout autant de l'Ontario. Par exemple, la ville de Pembroke, Ontario, est dotée d'un hôpital dès 1878 et devient le siège d'un évêché en 1898 auquel le Pontiac reste assujetti même si Hull devient évêché en... 1963[2]. Et la petite ville de Renfrew, située non loin d'Ottawa, a son Victoria Hospital dès 1897. Et dire que ce n'est pas avant 1911 que la ville de Hull se dotera d'un hôpital alors que son orphelinat ne verra le jour qu'en 1928[3]. Le premier hôpital de l'Outaouais a été fondé à Maniwaki en 1902 et il sera suivi par celui de Buckingham en 1906. Quant à la Petite-Nation, elle dépend plus de la région montréalaise et d'Hawkesbury (Ontario) pour quantité de services que de Gatineau.

Le siège de l'Église catholique à Ottawa

Il n'est pas étonnant que l'Outaouais soit dépendante de l'Ontario. Alors que l'Est ontarien s'est d'abord construit sur l'industrie agricole et la fonction publique,  l'Outaouais s'est avant tout construit sur l'industrie forestière qui périclitera tout au long du XXe siècle. Comme les services existaient par delà la rivière des Outaouais et que le siège des communautés religieuses les plus importantes – les oblats et les sœurs Grises – était aussi situé dans la capitale fédérale, l'Outaouais n'a pu se développer comme les autres chefs lieu du Québec. Par exemple, il n'y a jamais eu de séminaire à Hull ni même de scolasticat alors qu'il y en avait dans des villes québécoises beaucoup moins importantes que la ville outaouaise. La population de la rive québécoise de l'Outaouais fréquentait le séminaire d'Ottawa, le scolasticat des oblats, le collège séraphique des capucins à Ottawa, le collège universitaire des dominicains à Ottawa, etc. Ce n'est qu'en 1981 que les études supérieures seront offertes en Outaouais avec la création de l'Université du Québec à Hull. Quand on pense que le réseau des universités du Québec a vu le jour en 1968 et que l'Université du Québec à Rimouski a vu le jour en... 1969 ! J'ajoute que l'université d'Ottawa a reçu sa charte en 1889.

l'Outaouais s'est avant tout construit sur l'industrie forestière qui périclitera tout au long du XXe siècle. Comme les services existaient par delà la rivière des Outaouais et que le siège des communautés religieuses les plus importantes – les oblats et les sœurs Grises – était aussi situé dans la capitale fédérale, l'Outaouais n'a pu se développer comme les autres chefs lieu du Québec. Par exemple, il n'y a jamais eu de séminaire à Hull ni même de scolasticat alors qu'il y en avait dans des villes québécoises beaucoup moins importantes que la ville outaouaise. La population de la rive québécoise de l'Outaouais fréquentait le séminaire d'Ottawa, le scolasticat des oblats, le collège séraphique des capucins à Ottawa, le collège universitaire des dominicains à Ottawa, etc. Ce n'est qu'en 1981 que les études supérieures seront offertes en Outaouais avec la création de l'Université du Québec à Hull. Quand on pense que le réseau des universités du Québec a vu le jour en 1968 et que l'Université du Québec à Rimouski a vu le jour en... 1969 ! J'ajoute que l'université d'Ottawa a reçu sa charte en 1889.

À une exception près, les journaux quotidiens francophones ont tous pignon sur rue à Ottawa, sauf La Tribune de Hull de 1960 à 1964 . Et bien qu'environ 80% des lecteurs du journal Le Droit vivent en Outaouais, ce quotidien est toujours situé à Ottawa. Toutefois, dans le domaine des médias électroniques, l'Outaouais a damé le pion à Ottawa avec sa station radiophonique CKCH fondée à Hull en 1933. Toutes les chaînes télévisées francophones de la région, à part Radio-Canada et TFO, sont situées à Gatineau.

Une région longtemps ignorée

Depuis toujours, la dépendance de l'Outaouais vis-à-vis l'Ontario semble avoir fait l'affaire du gouvernement québécois qui n'a jamais investi autant dans cette région frontalière qu'en Mauricie où au Saguenay. Quant aux représentants de l'Outaouais à Québec, n'ont jamais été bien exigeants d'autant plus que plusieurs d'entre eux ont souhaité la venue d'un district fédéral. Devant l'inaction du gouvernement québécois en Outaouais, les élites hulloises ont fait appel au gouvernement fédéral dont ils se sont toujours sentis plus proches. Ainsi, en 1910, la Ville de Hull faisait appel à l'aide financière du gouvernement fédéral pour aménager son parc... de l'hôtel de ville. En 1942, le maire Raymond Brunet a même essayé de supprimer sa police municipale pour la remplacer par la Gendarmerie royale du Canada.

Aujourd'hui, une partie de l'Outaouais peut compter sur ses propres forces pour se développer sauf le Pontiac qui est resté fortement dépendant de l'Ontario. Mais comme la dépendance de l'Outaouais à l'égard de l'Ontario est plus que séculaire, elle est devenue une habitude.

SOURCES :

Archives des Oblats de Marie-Immaculée, Montréal, fonds 2D 20/13.

BARBEZIEUX, Alexis de, Histoire de la province ecclésiastique d’Ottawa et de la colonisation dans la vallée de l’Ottawa, Ottawa, 1897.

BERTRAND, André, Héritiers, témoins... Un peuple bâtisseur, Gatineau, 1990.

BOUCHER, Louis-Nathalie, La confession de Philemoin Wright, dans Hiedr encore, no 5, 2013, pages 39 et 40.

BOUTET, Edgar, Le bon vieux temps à Hull, tome 1, Hull, éd. Gauvin, 1971.

BRAULT, Lucien, Hull 1800-1950, Ottawa, éditions de l’Université d’Ottawa, 1950.

BROUSSEAU, Françine, Historique du nouvel emplacement du Musée national de l’Homme à Hull, collection Mercure, Histoire no 38, Ottawa, 1984.

CARRIÈRE, Gaston, Louis Reboul, o.m.i. 1827-1877, organisateur de la vie religieuse à Hull, Ottawa, Les éditions de l’Université d’Ottawa, 1959.

LAMOUREUX, Georgette, Bytown et ses pioniers canadiens-français 1826-1855, Ottawa, 1978.

Notre-Dame de Grâce, Hull, Québec, 1892, Hull, Société de généalogie de l’Outaouais, 1992.

Le Droit (Ottawa), 1924.

Du premier hôtel de ville à la Maison du citoyen, sous la direction de Lucien Brault, Hull, éditions Asticou, 1981.

NEWTON, Michael, La maison Charron : symbole d'une vision contrariée, dans la rfevue Outaouais, 1988, Le Hull disparu, IHRO, page 11 à 17.

[1] Et l'hôpital Saint-Vincent, pour malades chroniques, a vu le jour en 1924.

[2] Gatineau ne deviendra archevêché qu'en 1990 alors que le rôle de l'Église catholique dans la société québécoise n'a plus d'importance.

[3] Pendant de nombreuses années, l'Église ottavienne et la bourgeoisie franco-ontarienne se sont opposées à l’établissement d’un hôpital, d’un orphelinat et d'un évêché à Hull pour ne pas affaiblir le pouvoir des francophones d'Ottawa.

L'historique dépendance de l'Outaouais à l'égard de l'Ontario

L'Outaouais dépend de l'Ontario depuis très longtemps, sinon depuis toujours. À cause de la faiblesse de sa population et des liens entre les populations des deux provinces, une habitude s'est créée en Outaouais de consommer les services offerts par et sur la rive ontarienne de l'Outaouais.

Soulignons d'abord que de 1840 à 1867, les provinces actuelles de l'Ontario et du Québec étaient confondues dans l'Union des Canadas dont les anciennes colonies des Bas et Haut Canada étaient désormais appelées Canada-Est et Canada-Ouest. Ainsi les deux rives de l'Outaouais étaient unies sous un même gouvernement. Comme la rive nord de l'Outaouais est dotée d'une forêt dense, elle va se développer moins rapidement que la rive sud dont la qualité des terres lui était de beaucoup supérieure. Ainsi, l'industrie du bois va rapidement s'imposer en Outaouais

C’est au printemps de 1800 que l’Américain, Philemon Wright, fonde le premier établissement permanent sur un territoire qui deviendra plus tard la ville de Hull[1]. Il tente de créer un village dans les environs de l’actuel Musée des civilisations dans les années 1820, mais ses exigences envers les habitants – il préfère le plus souvent louer les terrains èa un prix particulièrement élevé, selon l'historien Michael Newton,ce qui a pour effet d'inciter les nouveaux venus à s’établir à Bytown (Ottawa)[2] – et l’état de ses finances personnelles ont vite fait de transformer ses efforts d’urbanisation en un échec dont les seuls vestiges sont la maison Charron[3]. La géographe Louis-Nathalie Boucher qui site l'archiviste Pierre-Louis Lapointe écrit dans la revue Hier encore (2013) : « Fondamentalement, Wright voit à demeurer propriétaire du sol. » Elle a aussi cité Joseph Bouchette qui a écrit dans son rapport de 1825 : « Tout le village est la propriété de Philemon Wright and Sons ; circonstance qui explique que sa population et ses établissements tardent à se développer. »

Cinquante ans après l’arrivée du « fondateur », la future ville de Hull n’est encore qu’une petite bourgade, d’au plus une centaine de personnes employées par les Wright, appelée Wright's Town, par Wright, Chaudières par les francophones et parfois Hull du nom du canton[4]. Un certain John J. Bigsby, qui avait visité le hameau en 1850, a écrit qu’il était composé de : ...half a dozen good houses and stores, a handsome Episcopal Church, and many inferior buildings[5]. À cette époque, le conseil du canton de Hull siège au village de Chelsea.

Un hameau qui stagne

Il y a peu de catholiques aux Chaudières et ceux-ci obtiennent des secours religieux de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, municipalité qui bénéficie d'un personnel religieux catholique depuis 1827. En avril 1840, l’abbé Brady écrit à Mgr Bourget : « Il n’y a à Chelsea ni à Buckingham, ni à Templeton une maison où je puisse me retirer [...] Je me suis donc installé aux Chaudières et là je me trouve au centre de mes missions [...] C’est ici, aux Chaudières, que devrait être construite l’église des deux cantons de Hull et de Templeton si l’on pouvait y faire consentir tout le monde ; mais ça [sic] été impossible dans le temps. »

Le 8 octobre 1840, Mgr Bourget ordonne :  « ...que le canton de Templeton avec le village des Chaudières jusqu’au chemin de Brigham [actuel boulevard Saint-Joseph] y compris la terre d’Andrew Leamy qui est au-delà du chemin, forment la nouvelle mission de Saint-François-de-Sales de Gatineau. » À cette époque, les habitants du hameau des Chaudières sont peu nombreux et la très grande majorité est de religion protestante. Les catholiques du canton de Hull n’habitent pas sur les bords de la rivière des Outaouais, mais plutôt à l’intérieur des terres, à Chelsea, où on érige la mission Saint-Étienne en 1840.

« ...que le canton de Templeton avec le village des Chaudières jusqu’au chemin de Brigham [actuel boulevard Saint-Joseph] y compris la terre d’Andrew Leamy qui est au-delà du chemin, forment la nouvelle mission de Saint-François-de-Sales de Gatineau. » À cette époque, les habitants du hameau des Chaudières sont peu nombreux et la très grande majorité est de religion protestante. Les catholiques du canton de Hull n’habitent pas sur les bords de la rivière des Outaouais, mais plutôt à l’intérieur des terres, à Chelsea, où on érige la mission Saint-Étienne en 1840.

Les Chaudières sont bien situées au point de vue géographique. C’est là où le bois coupé dans les chantiers est assemblé en cage et acheminé à Québec par la rivière des Outaouais. Mais les nombreux cageux, soudain oisifs, doivent attendre cinq ou six jours pour sauter les chutes des Chaudières. Pour les prémunir contre les dangers de Bytown – bordels et tavernes –, le père Durocher fait construire à Hull, en 1846, une chapelle[6] qu’il dédie à Notre-Dame-du-Bonsecours, mais qui sera surtout connue sous le nom de « chapelle des chantiers ». Ce premier lieu de culte catholique à Hull sert d’abord et avant tout aux milliers de raftmen qui, en route pour Québec, doivent passer quelques jours aux Chaudières. Et c’est autour de cette chapelle que prendra forme le « village d’en bas », hameau à l’origine de la ville de Hull.

À partir de 1855, les prêtres du Collège d’Ottawa[7], c’est-à-dire les oblats, commencent à dire la messe à la « chapelle des chantiers » tous les dimanches. Hull a commencé à se développer depuis l’arrivée, en 1851, d’Ezra Butler Eddy (1827-1906) qui y fonde divers établissements, dont une allumière et une scierie. En 1861, on érige en mission la desserte de Hull. Sept ans plus tard, c’est-à-dire en 1868, le père Louis-Étienne Reboul (1827-1877) commence la construction d’une vaste église en pierre dont le sous-sol est ouvert au culte en 1870. En 1871, la paroisse Notre-Dame de Hull est érigée canoniquement et confiée aux Oblats de Marie-Immaculée.

À SUIVRE...

[1] Wright est propriétaire de tout le territoire du canton de Hull.

[2] NEWTON, Michael, La Maison Charron : symbole d'une vision contrariée, Outaouais (IHRO), Lù Le Hull disparu, page 13. Notons que Nerwton appelle la partie est du village de Hull le « village d'en-bas». Il est intéressant de savoir que le premier pont qui a relié les deux rives de l'Outaouais, le pont Union, a été construit en 1828 par le colonel John By fondateur de Bytown.

[3] Maison située dans le parc Jacques-Cartier, à la hauteur de la rue Verdun.

[4] Bytown compte alors plus de 7 000 habitants.

[5] Cité par Brousseau, Françine, dans Historique du nouvel emplacement du Musée national de l’Homme à Hull, Collection Mercure, Histoire no 38, Ottawa, 1984, page 15. Traduction : ...une demi-douzaine de bonnes maisons et magasins, une jolie église épiscopale et plusieurs bâtiments secondaires.

[6] Grâce à une souscription de 1 000 dollars des hommes de chantier, et à un don deux terrains, situés à l’intersection des actuelles rues Laurier et Papineau, par Ruggles Wright. Notons que les Oblats se sont établis à Bytown en 1844 et qu’ils y assuraient le service à la cathédrale.

[7] La future université d’Ottawa.

Il y a une petite soixantaine d'années, l’Église catholique dominait presque tous les secteurs de la société québécoise, sauf les secteurs industriels. Il faut dire que plus 95% de la population était alors de foi catholique. Par exemple, dans une petite municipalité comme l’ancienne ville de Hull (aujourd'hui incluse dans la ville de Gatineau), outre plusieurs paroisses, l’Église dirigeait le journal local, c’est-à-dire Le Droit d’Ottawa, la station radiophonique CKCH, les centres de loisirs, l’Organisation des terrains de jeux sans compter de nombreuses organisations dans lesquelles la population était enrégimentée : enfants de Marie, Ligue du Sacré-Cœur, Dames de Sainte-Anne, l’Association du Saint-Rosaire perpétuel, la Société de Tempérance, les croisés, les scouts, les guides, les actions catholiques, etc. Il y en avait pour tous les goûts, tous les sexes, tous les âges. Et chacune de ces organisations avait son aumônier. Rien ne se passait dans une paroisse catholique sans que le curé ne le sache. Des curés allaient même jusqu’à débusquer les amoureux qui se caressaient dans les fourrés des parcs…

Les autorités religieuses régissaient le quotidien de ses fidèles. Par exemple, elles avaient dressé une liste d’ouvrages, appelée l’Index, que les catholiques n’étaient pas autorisés à lire, accompagnée des règles de l’Église au sujet des livres. Le but de cette liste était d’empêcher la lecture d'ouvrages qui contredisaient ou critiquaient l’Église et d’éviter ainsi que les fidèles ne se détournent de leur foi. À l’Index, on trouvait les livres des auteurs tels Alexandre Dumas, père et fils, Balzac, Victor Hugo, etc. L’Église valorisait alors l'ignorance et la soumission, multipliait les tabous, gérait à coups d'interdits et infligeait une culpabilité morbide même à des enfants innocents.

Le catéchisme

La pratique religieuse s'apprenait très tôt. Généralement, la maman enseignait aux enfants à dire leurs prières. Souvent, la première prière apprise s’adressait au « p’tit Jésus » et à l’ange gardien. Puis, selon les convictions de la mère, elle enseignait à l’enfant le Notre Père ou le Je vous salue Marie. À l’école, l’enfant devait apprendre le Catéchisme catholique qui contenait « Ce que nous devons croire, ce que nous devons faire, ce que nous devons avoir pour aller au ciel. » Celui des années 1940 contenait 519 questions et réponses, celui des années 1950, en contenait… 992 ! La prière centrale du catéchisme, celle qu’il fallait absolument savoir par cœur pour faire sa première communion était le Je crois en Dieu qui contient apparemment « les principales vérités révélées que nous devons croire pour aller au ciel. »

enfants à dire leurs prières. Souvent, la première prière apprise s’adressait au « p’tit Jésus » et à l’ange gardien. Puis, selon les convictions de la mère, elle enseignait à l’enfant le Notre Père ou le Je vous salue Marie. À l’école, l’enfant devait apprendre le Catéchisme catholique qui contenait « Ce que nous devons croire, ce que nous devons faire, ce que nous devons avoir pour aller au ciel. » Celui des années 1940 contenait 519 questions et réponses, celui des années 1950, en contenait… 992 ! La prière centrale du catéchisme, celle qu’il fallait absolument savoir par cœur pour faire sa première communion était le Je crois en Dieu qui contient apparemment « les principales vérités révélées que nous devons croire pour aller au ciel. »

À 7 ans, l’âge de la raison, les enfants faisaient leur première communion, après avoir été confirmés par l’évêque du diocèse, et se confessaient (sacrement de la pénitence) pour la première fois à un prêtre qui les absolvait de leurs péchés. Les catéchismes scolaires de cette époque disaient alors qu’il y avait quatre types de péchés : le péché actuel, le péché mortel, le péché véniel et les péchés capitaux. La confession commençait alors par la formule suivante : « Mon père, bénissez-moi parce que j’ai péché. Je me confesse à Dieu et à vous, mon père… » Ensuite, le pécheur disait « Mon père, je m’accuse de… » Il fallait alors nommer tous les péchés commis en soulignant le nombre de fois qu’ils avaient été commis. Enfin, la confession se terminait par la formule : « Je m’accuse encore de tous les péchés de ma vie ; j’en demande pardon à Dieu, et à vous, mon père, la pénitence et l’absolution. »

Il y avait plusieurs moments forts dans la pratique du catholicisme. D’abord le baptême qui est le sacrement « qui efface le péché originel et fait d’un enfant un chrétien ; la confirmation qui est le sacrement par lequel « un baptisé devient un parfait chrétien, un apôtre et un soldat du Christ. » Outre ces derniers, il y a cinq autres sacrements : eucharistie (communion), pénitence, extrême-onction, le mariage, et le plus important, au dire des prêtres d’alors, l’ordre, sacrement par lequel un homme (et seul un homme) devient un ministre sacré de l’Église catholique.

Hors de l'Église point de salut !

Les catholiques étaient appelés à célébrer obligatoirement (donc, aller à la messe) sept fêtes religieuses : Noël, la Circoncision (jour de l’An), l’Épiphanie, Pâques, l’Ascension, la Toussaint et l’Immaculée Conception. Les catholiques devaient s’abstenir de manger de la viande tous les vendredis de l’année, pendant le carême, etc. On leur conseillait fortement de se confesser tous les premiers vendredis du mois. Les catholiques avaient aussi l’obligation de recevoir la communion au moins une fois par année, pendant le temps pascal qui va du mercredi des Cendres au dimanche de la Quasimodo (premier dimanche après Pâques). Ne pas faire ses Pâques c’était être en état de péché mortel. Et mourir en état de péché mortel c’était passer l’éternité en enfer.

Les catholiques devaient aller à la messe tous les dimanches et les fêtes d’obligations. Le catéchisme des années 1950 dit : « Hors de l’Église, point de Salut ! » Ce qui veut dire que « celui qui par sa faute n’appartient pas à l’Église catholique et meurt sans se repentir ne peut pas aller au ciel. »

Les catholiques devaient aller à la messe tous les dimanches et les fêtes d’obligations. Le catéchisme des années 1950 dit : « Hors de l’Église, point de Salut ! » Ce qui veut dire que « celui qui par sa faute n’appartient pas à l’Église catholique et meurt sans se repentir ne peut pas aller au ciel. »

Le péché mortel était alors défini comme une « désobéissance grave qui offense Dieu et nous enlève la vie surnaturelle. » Or mourir avec sur la conscience un seul péché mortel, c’était se condamner à l’enfer pour l’éternité. Désobéir aux commandements de Dieu était un péché mortel ; la contraception était un péché mortel, etc. Dans les classes des écoles décorées d'images religieuses, il arrivait que l'on raconte aux enfants qu’une religieuse, morte à l’âge vénérable de 80 ans, avait commis le seul péché mortel de sa vie la veille de son trépas, ce qui lui avait mérité l'enfer pour l’éternité. Alors que l’on priait autour de son cercueil, elle s'était soulevée pour dire : « Ne priez pas pour moi : je suis damnée ! » Ça enlevait l’envie de faire un péché mortel à moins d'en rire. L’Église de cette époque voyait l'homme comme un monstre, égoïste, veule, lubrique et lâche qui, laissé à lui-même, ne ferait que du mal, à lui-même et à son prochain, bref, essentiellement comme un pécheur.

Ceux et celles qui avaient publiquement fauté, comme les Patriotes de 1837-1838, ont été inhumés dans des fausses situées à l’extérieur des limites des cimetières catholiques ou même dans des fosses préalablement désacralisées !

Sources :

Le catéchisme des provinces ecclésiastiques, de Québec, Montréal et Ottawa, Québec, 1944.

Catéchisme catholique, Québec 1954.

Le Devoir (Montréal) 12 mars 2008.

Souvenirs d'enfance de l'auteur

Noël au Québec dans les années 1930

Le krach boursier 1929, qui s’est transformé en une importante dépression économique dès le printemps 1930, a eu des répercussions énormes sur la population québécoise. Songeons qu’en 1933, la pire année de la dépression, plus de 25% des travailleurs (34% à Montréal) étaient sans emploi. Pas d’assurance chômage (pardon, assurance emploi !) ni de Bien être social pour les familles ; elles ne pouvaient compter que sur les solidarités familiales (importantes) et la charité publique.

La population avait faim. En avril 1934, 400 à 500 chômeurs manifestaient aux abords des bureaux de l’Assistance publique à Hull. Ils demandaient une distribution plus généreuse des secours et des vêtements chauds pour les hommes qui travaillaient à des travaux d’utilité publique. Les polices municipale et provinciale sont intervenues et ont dispersé les hommes après avoir arrêté le principal meneur, un certain Jean-Paul Lafontaine. Le même soir, le maire Lambert déclarait que la Ville n’était pas en mesure de faire plus pour ses chômeurs dont les organisations étaient injustement taxées de communistes.

La vie était à ce point difficile que le nombre des naissances au Québec, de 87 527 qu’il était en 1925, chute à 75 267 en 1935. Même les animaux souffraient de la faim. Les chômeurs faisaient preuve d’imagination pour permettre à leur famille de survivre. Certains s’improvisaient affûteurs de couteaux, pelleteurs de neige ou réparateurs d’automobiles. Quant aux femmes, elles géraient du mieux qu’elles le pouvaient le famélique budget familial et s’adonnaient à la couture à domicile (par exemple, elles fabriquent des couvertures avec des poches de farines), à des travaux faiblement rémunérés et, parfois, à la prostitution. Heureusement, il y avait la solidarité. Les gens de la ville pouvaient souvent compter sur des parents restés à la campagne qui partageaient les fruits de leur potager.

Évidemment, les travailleurs protestaient. En 1934, 600 bûcherons de l’Abitibi, payés un maigre 26 $ par mois, se mettaient en grève ; 77 d’entre eux ont été arrêtés pour avoir fait « sédition ». Le 20 décembre 1934, on en condamnait 13 à des peines variant de 4 à 12 mois de prison et les 64 autres à des condamnations avec sursis.

À cette époque, le communisme progressait même au Québec. L’Église catholique était inquiète. Dans un message publié le 23 décembre 1933, l’éditorialiste du journal Le Droit écrivait : C’est Noël dans quelques heures. […] Des quatre coins du monde, monte la plainte, l’immense plainte de la plèbe qui souffre. […] Et au travers de ces voix, déjà aigries et fielleuses, circulant en vitesse et déjà ne cachant plus l’appel des éléments subversifs de l’ordre social : cri de guerre qui redit aux foules, comme celui des Princes du peuple dans la Passion : Détruisez, renversez, clouez au pilori cet ordre qui est né pour la jouissance du petit nombre […]

C’est Noël dans quelques heures. […] Des quatre coins du monde, monte la plainte, l’immense plainte de la plèbe qui souffre. […] Et au travers de ces voix, déjà aigries et fielleuses, circulant en vitesse et déjà ne cachant plus l’appel des éléments subversifs de l’ordre social : cri de guerre qui redit aux foules, comme celui des Princes du peuple dans la Passion : Détruisez, renversez, clouez au pilori cet ordre qui est né pour la jouissance du petit nombre […]

Dans ce cadre de vie désespérant, les chansons de Mary Travers dite la Bolduc ont permis aux nôtres de passer à travers la crise économique des années 1930 qui ne s’est achevée qu’avec la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Elle a chanté sur tous les tons les hauts et les bas de la dépression. Sa chanson Le jour de l’An a été enregistrée le 14 novembre 1930. Un mois et demi plus tôt, elle chantait :

Mes amis je vous assure que le temps est bien dur

Il faut pas s'décourager ça va bien vite commencer

De l'ouvrage i'va en avoir pour tout le monde cet hiver

Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement

Ça va v'nir puis ça va v'nir

Ah! mais décourageons-nous pas

Moi J'ai toujours le cœur gai et j'continue à turluter !

Et Noël dans tout ça ?

Dans les années 1930, les francophones du Canada ne fêtaient pas Noël comme aujourd’hui. De fait, aujourd’hui, Noël est la grande fête de la « sainte consommation » (seulement 11 % des Québécois estiment que Noël est un moment de recueillement). Il y a à peine 60 ans, Noël était une fête religieuse qui commençait par la messe de minuit et suivi du réveillon, ou par un réveillon suivi de la messe du matin. L’extrait suivant du poème Conte de Noël, écrit par Émile Coderre dit Jean Narrache montre bien l’importance de la messe de minuit pendant la crise :

Conte de Noël (1939)

Vous parlez d’un veill’ de Noël !

C’nuit-là, i’ poudrait à plein ciel ;

I’ vous faisait un d’ces frets noirs

Qu’on g’lait tout grandis su’ l’trottoir.

Ça traversait mon capot d’laine

Comm’ si ç’avait été d’l’inyienne.

Le mon’, ça passait en band’s drues ;

Y’en arrivait d’tout’s les p’tits rues,

L’nez dans l’collet et puis l’dos rond

En tâchant d’longer les perrons,

Chacun à deux mains su’ son casque

Pour pas qu’i’ par’ dans la bourrasque.

On s’dépéchait tous pour la messe,

Vu que l’gros bourdon d’la paroisse

Grondait les premiers coups d’minuit

Qu’ça faisait comm’ trembler la nuit.

… Noël ! Noël ! La joie d’la fête

Me montait du cœur à la tête !…

Peu de francophones échangeaient des cadeaux – qu’on appellaient étrennes – à Noël. De fait, les échanges de cadeaux se faisaient au Jour de l’An, et ce, jusqu’au début des années 1950. Généralement parlant, seuls les Canadiens de langue anglaise et une certaine bourgeoisie francophone sacrifiaient au nouveau dieu, le père Noël, qui avait commencé à pénétrer dans nos foyers vers la fin du XIXe siècle ; la célèbre famille Papineau l’avait adopté et l’Église condamné parce qu’il représentait le matérialisme et mercantilisme !

Les cadeaux étaient modestes et rares pendant la Dépression : une bonne moitié de la population n’avait pas les moyens d’acheter des cadeaux. Et quand il y en avait, c'était souvent des oranges (0,25 $ la douzaine, soit le salaire horaire légal en 1931) et des pommes, enfouies dans des bas, pour les enfants qui avaient été gentils, et des morceaux de charbon ou, pire encore, des pelures de patates pour ceux qui ne l’avaient pas été. Je vous laisse imaginer la tête que faisait alors l’enfant qui recevait un tel présent ! N’empêche, on savait s’amuser, de Noël au jour des Rois, avec des chansons à répondre agrémenté de « p’tits remontants » fabriqués à la maison.

SOURCES

BAnQ, enregistrements sonores 1930.

La Presse (Montréal), 6 décembre 2008.

L’Action catholique (Québec), 19 avril 1934.

Le Droit (Ottawa), décembre 1933 et 1934, avril 1934.

Le Petit Journal (Montréal), décembre 1930, 1931 et 1932.

Narrache, Jean, Quand j’parl’ pour parler – Poèmes et proses – Anthologie présentée par Richard Foisy, Montréal, l’Hexagone, 1993, p. 100.

Les rites funéraires de notre passé

Il n’y a pas si longtemps, novembre était le mois des morts. En moins de cinquante ans sont disparus la plupart des cérémonies et des rites d’antan qui accompagnaient le décès d'une personne. Même le décorum a été jeté aux oubliettes de l’histoire. Mais la mort, elle, est toujours présente même si l'on meurt rarement à la maison aujourd'hui, mais plutôt à l’hôpital, et que la plupart des défunts ne voient plus leur corps exposé, mais incinéré.

Pensons à ceux et celles qui mouraient à la maison, ce qui a été le cas jusqu'au début des années 1960. On faisait d’abord taire la radio voire le téléviseur. Chez certains, on allait jusqu’à voiler les sources de lumière et même les miroirs de la maison afin que l’âme du défunt ne soit tentée de se mirer à loisir, retardant ainsi ou compromettant son entrée au paradis. Aujourd’hui, dans des hôpitaux de la région, il arrive encore que le personnel ouvre la fenêtre de la chambre où la personne est décédée, pour permettre à son âme de quitter ce monde[1].

Ensuite, on accrochait un crêpe à la porte si le défunt y était exposé : noir pour un homme, gris ou violet pour une femme, et blanc pour un enfant. Si une dépouille mortelle gisait dans la maison un dimanche, on croyait généralement qu’un autre décès serait à déplorer dans la famille au cours de l’année. Puis, les proches du défunt observaient le deuil pendant un an (voilette des femmes appelée pleureuse et abandonnée au milieu du XXe siècle) – le grand deuil –, et pendant six autres mois le demi-deuil qui permettait d’assortir aux vêtements noirs du grand deuil des vêtements blancs ou violets. Quant aux hommes, ils portaient à leur bras un brassard noir. La personne qui ne suivait pas ces règles s’exposait à la réprobation générale. Je me souviens, enfant, avoir vu une femme arriver à la maison funéraire, les ongles recouverts d’un vernis rouge pompier ! Ça avait fait jaser… Et nul n’aurait osé venir à la maison mortuaire ou aux funérailles vêtu de vêtements de travail ou de sport ; chacun se mettait « sur son trente-six ».

Pendant tout le temps que durait le deuil, on évitait de danser et même d’écouter musique joyeuse ou radio. Pour garder vivace le souvenir du disparu, on faisait imprimer des cartes mortuaires, avec la photo de la personne décédée, que l’on remettait aux parents et amis de la famille. Cette dernière pratique est revenue à la mode ces derniers temps.

Les vêtements de deuil

Il s’agissait, dans des temps très anciens, de marquer les personnes qui vivaient en compagnie du défunt, de façon à les tenir à l’écart, à n’avoir de contact avec elles que de loin et à éviter ainsi toute contagion possible. Les proches du défunt s’interdisaient de sortir ou tout au moins de se mêler à la société des autres pendant un temps déterminé. Ils acceptaient ou on leur imposait des vêtements de forme ou de couleurs spéciales pendant un temps variable selon les sociétés, les civilisations, les époques.

Tant à la résidence de la dépouille (jusque dans les années 1950)  qu’à la maison funéraire, on veillait le corps pendant trois jours (à la maison, on le veillait aussi la nuit). Puis venait le jour des funérailles à l’église. Il y avait trois classes de funérailles plus la simple absoute et la cérémonie des anges réservée aux bébés. Dans la 1re classe, l’église était toute tendue de noir et la grand-messe funèbre, accompagnée par les chants d’un chœur, était dite par trois prêtres (diacre, sous-diacre). Pour mettre en valeur le cercueil du défunt, on dressait provisoirement, au centre de l’église (allée centrale, près de la sainte table), un catafalque – sorte d’estrade funéraire sur laquelle était déposée le cercueil et qui le dégageait du sol – et dont l’élévation, la pompe et les ornements indiquaient l’importance, le rang social, du disparu.

qu’à la maison funéraire, on veillait le corps pendant trois jours (à la maison, on le veillait aussi la nuit). Puis venait le jour des funérailles à l’église. Il y avait trois classes de funérailles plus la simple absoute et la cérémonie des anges réservée aux bébés. Dans la 1re classe, l’église était toute tendue de noir et la grand-messe funèbre, accompagnée par les chants d’un chœur, était dite par trois prêtres (diacre, sous-diacre). Pour mettre en valeur le cercueil du défunt, on dressait provisoirement, au centre de l’église (allée centrale, près de la sainte table), un catafalque – sorte d’estrade funéraire sur laquelle était déposée le cercueil et qui le dégageait du sol – et dont l’élévation, la pompe et les ornements indiquaient l’importance, le rang social, du disparu.

L’inhumation se déroulait, en présence d’un prêtre et d’un ou deux enfants de chœur, généralement au cimetière paroissial (parfois sous le plancher de l’église), lequel était alors divisé en deux parties : celle consacrée – elle comprenait aussi la fausse commune où l'on enterrait les indigents – et l’autre profane où on y inhumait les juifs, les hérétiques, les apostats, les schismatiques, les suicidés et les pécheurs publics. Une autre partie était réservée aux enfants morts sans baptême. L’hiver, la dépouille mortelle était entreposée dans un charnier (parce que la terre est trop dure) et inhumée seulement au printemps au cours d’une cérémonie collective.

Jusqu’en 1963, l’Église a frappé d’interdit la crémation. Encore aujourd’hui, l’islam la proscrit tout comme l’orthodoxie juive. La première crémation au Canada au eu lieu au cimetière Mont Royal, à Montréal, le 18 avril 1902 lorsque le corps du sénateur Alexander Walker Ogilvie a été incinéré.

Et jusqu’à la moitié du XIXe siècle, les monuments funéraires permanents ont été rares au Québec. À preuve la lettre suivante d’un paroissien qui, en 1813, s’adresse à l’évêque :

Je prends la liberté d’écrire à Votre Grandeur à l’égard d’une tombe que je désirais ériger dans le cimetière de Laprairie à la mémoire de ma pauvre défunte femme… Ne m’imaginant point qu’il put y avoir aucune objection […] [le curé lui a dit] ne pourrait me le permettre sans que j’eus la permission de votre grandeur.

Ces rites funéraires jetés aux orties font qu'il n'est pas rare que des concierges trouvent dans les casiers d'un édifice à logements multiples des urnes funéraires qui y ont été oubliées ou simplement abandonnées par les locataires qui ont quitté l'immeuble. Autre temps autres mœurs ou indifférence et disparition du respect envers celle ou celui qui n'est plus ? Bien malin celui qui saura répondre à cette question,

Sources:

GAGNON, Serge, Mourir hier et aujourd’hui, Québec, Les Presses de l’université Laval, 1987 .

Cap-aux-Diamants, « Patrimoine et rites funéraires », no 107.

Souvenirs personnels.

[1] J'en ai été témoin à l'hôpital de Hull à la mort de ma mère en 2010.

LES EXPÉDITIONS MILITAIRES FRANÇAISES

Un grand danger guettait les voyageurs qui naviguaient sur l’Outaouais : l’Iroquois qui détruit la Huronie en 1648-1649 et qui est en guerre avec les Français et leurs alliés. Pour échapper au massacre, 400 Hurons s’exilent à l’île d’Orléans, en 1649, par le chemin de l’Outaouais. La magnifique chute des Chaudières est devenue un lieu de tragédies. En 1642, une Algonquine, dont l’Histoire n’a malheureusement pas retenu le nom, est faite prisonnière par des Iroquois qui dévorent ses enfants. Désespérée, elle se jette dans le tourbillon de la chute d’où les guerriers ennemis la retirent pour la tuer de leurs mains.

Une embuscade

En 1661, les célèbres aventuriers Médard Chouart des Groseillers et Pierre-Esprit Radisson,  ainsi que leurs alliés algonquins, tombent dans une embuscade qui leur est tendue près de l’actuel pont Interprovincial, à Hull. Les deux hommes étaient alors en route pour le lac Supérieur. Le voyage s’était poursuivi sans incident jusqu’aux Chaudières quand, à la tête du premier portage, l’avant-garde de l’expédition est accueillie par des coups de fusil et par des cris. Radisson écrit, plus tard : « Un canot va d’un côté, un autre va de l’autre. Quelques hommes atterrissent et courent de tous côtés. C’est la confusion générale. » La troupe se ressaisit rapidement et réussit à mettre pied sur la terre ferme. Elle construit, en moins de deux heures, un petit fortin avec des arbres abattus en toute hâte.

ainsi que leurs alliés algonquins, tombent dans une embuscade qui leur est tendue près de l’actuel pont Interprovincial, à Hull. Les deux hommes étaient alors en route pour le lac Supérieur. Le voyage s’était poursuivi sans incident jusqu’aux Chaudières quand, à la tête du premier portage, l’avant-garde de l’expédition est accueillie par des coups de fusil et par des cris. Radisson écrit, plus tard : « Un canot va d’un côté, un autre va de l’autre. Quelques hommes atterrissent et courent de tous côtés. C’est la confusion générale. » La troupe se ressaisit rapidement et réussit à mettre pied sur la terre ferme. Elle construit, en moins de deux heures, un petit fortin avec des arbres abattus en toute hâte.

Les Iroquois observent les Français et les Algonquins tapis dans leur réduit. Ils capturent un Algonquin téméraire qu’ils rôtissent pour ensuite le manger. À la faveur de la nuit, des Groseillers, Radisson et leurs alliés algonquins réussissent à s’échapper de leur fortin à la barbe des Iroquois.

À la conquête de la baie d’Hudson

Des convois de fourrures, des expéditions militaires amérindiennes et françaises sillonnent régulièrement la rivière des Outaouais. L’une des plus spectaculaires expéditions du XVIIe siècle à franchir les Chaudières est celle du chevalier de Troyes. En 1685, des marchands anglais, dirigés par le traître Radisson, s’établissent à la baie d’Hudson où ils construisent un certain nombre de forts. Le gouverneur de la Nouvelle-France, le marquis de Denonville, décide d’expulser les Anglais de la baie et confie le commandement de l’expédition au chevalier Pierre de Troyes. La troupe, composée de 30 soldats des troupes de la Marine et de 70 miliciens, quitte Montréal le 30 mars 1686. Ses officiers sont Canadiens : le premier lieutenant est Jacques Lemoyne de Sainte-Hélène et le second, le fameux Pierre Lemoyne d’Iberville. Les deux frères ont amené avec eux leur frère cadet, Paul, sieur de Maricourt. De Troyes raconte que le 19 avril « ...nous décampames de fort bonheur pour aller à un lieu nommé la chaudière [...] Nous passames la rivière du lièvre [...] et nous fumes camper à deux lieues plus haut (rivière la Blanche) où tous les canots à cinq ou à six nous vinrent joindre le lendemain. »

Le 21 avril, l’expédition s’arrête au pied de la chute des Chaudières où le père Silvy y dit la messe. La troupe ne se remet en branle que le surlendemain. Elle franchit la chute de la Grande-Chaudière, les rapides de la Petite-Chaudière puis les rapides des Chesnes. Le 24 avril, elle atteint le portage des Chats (Quyon). Enfin, le 19 juin, après avoir effectué plus d’une centaine de portages, l’expédition arrive à la baie James qu’elle reconquiert de brillante façon.

Le 21 avril, l’expédition s’arrête au pied de la chute des Chaudières où le père Silvy y dit la messe. La troupe ne se remet en branle que le surlendemain. Elle franchit la chute de la Grande-Chaudière, les rapides de la Petite-Chaudière puis les rapides des Chesnes. Le 24 avril, elle atteint le portage des Chats (Quyon). Enfin, le 19 juin, après avoir effectué plus d’une centaine de portages, l’expédition arrive à la baie James qu’elle reconquiert de brillante façon.

Les dernières expéditions

Quatre ans après l’expédition militaire du chevalier de Troyes, une autre expédition prend le chemin de l’Outaouais pour porter secours au poste de Michillimakinac, menacé par les Iroquois. Le comte de Frontenac, alors gouverneur de la Nouvelle-France, décide d’y faire parvenir du secours. Il y dépêche le sieur de Louvigny, avec une troupe de 113 hommes, qui quitte Montréal le 22 mai 1690. Le 2 juin, la troupe fait halte à 3 lieues au-dessus des Chats (Quyon). On aperçoit deux canots iroquois au bout d’une pointe. Louvigny décide d’envoyer à leur rencontre une trentaine d’hommes montés dans 3 canots et une soixantaine d’hommes par voie de terre pour prendre l’ennemi à revers. Devant le feu nourri des Iroquois, la flottille n’a d’autre choix que celui de se retirer après avoir perdu 4 hommes. Pendant ce temps, l’expédition terrestre donne en plein dans une embuscade. Le choc est brutal, le combat sanglant. Après avoir tué une trentaine d’ennemis, les Français retraitent dans leurs canots en amenant avec eux 4 prisonniers dont un sera mangé par les Hurons et les Outaouais. Enfin, l’expédition atteint Michillimakinac sans autres difficultés.

En juin 1728, une grande expédition militaire française traverse notre région pour la dernière fois. Elle compte pas moins de 400 soldats et miliciens, de même que 700 à 800 Amérindiens. Commandée par le major de Ligneris, elle se rend en Indiana pour y soumettre les Amérindiens de la nation des Renards.

Les explorateurs d'un continent

À la suite des explorations de Samuel de Champlain, nombre d’explorateurs suivent l’Outaouais pour parcourir l’Amérique du Nord dans tous les sens. Les Français rêvent de posséder l’Amérique et de marier leurs enfants à ceux des Amérindiens pour fonder une nouvelle nation. Le territoire qu’ils explorent est immense. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, ils colonisent ou explorent le Canada de Terre-Neuve aux montagnes Rocheuses et pas moins de 31 des 50 États des États-Unis, des Grands Lacs au golfe du Mexique !

La route de l’Outaouais permet d’atteindre deux grands réservoirs de fourrures : la baie d’Hudson et les Grands Lacs ou « Pays d’en haut ». Pour se rendre dans les Pays d’en haut, le voyageur qui part de Montréal remonte l’Outaouais jusqu’à la rivière Mattawa, suit ce cours d’eau jusqu'au lac Nipissing pour ensuite naviguer sur la rivière des Français qui se jette dans le lac Huron. À son arrivée à Michillimakinac, poste situé à l’extrémité ouest du lac Huron, le voyageur a parcouru environ 1 200 kilomètres en un peu moins de 40 jours !

À la découverte de l’Amérique

Le fameux explorateur du Mississippi, Louis Jolliet, est sans doute l’un des hommes les plus connus de l’histoire de la Nouvelle-France à fouler le sol de l'actuelle région de l'Outaouais. Il emprunte cette rivière pas moins de quatre fois entre 1668 et 1672. En 1668, le père Marquette, qui deviendra le compagnon de Jolliet, franchit les chutes des Chaudières alors qu’il s’en va fonder la mission Saint-Ignace à Michillimakinac. En 1669, Cavelier de La Salle,  qui désire découvrir le passage qui lui permettrait d’atteindre la Chine, navigue lui aussi sur l'Outaouais avec 22 compagnons, en route pour les chutes du Niagara où il construit un fort.

qui désire découvrir le passage qui lui permettrait d’atteindre la Chine, navigue lui aussi sur l'Outaouais avec 22 compagnons, en route pour les chutes du Niagara où il construit un fort.

Des dizaines de canots sillonnent avec régularité la rivière des Outaouais soit pour apporter des fourrures à Montréal soit pour conduire des aventuriers et des soldats à la baie d’Hudson ou dans les Pays d’en haut, soit pour échanger des fourrures à Montréal contre des objets fabriqués en France.

Au XVIIe siècle, le plus grand chef algonquin de l’Outaouais est un certain Paul Tessouat. Il passait pour être la « terreur de toutes les nations, même de l’Iroquois ». On ne pouvait d’ailleurs naviguer au-delà de son fief, l’île aux Allumettes, sans lui acquitter un droit de passage. En 1643, Tessouat descend l’Outaouais pour se rendre à Ville-Marie (Montréal) où il se fait baptiser ; son parrain est Paul Chomedey de Maisonneuve, le fondateur de Montréal, et sa marraine, Jeanne Mance.

La Grande Rivière