Histoire générale

![]() Par

ouimet-raymond

Le 13/12/2022

Par

ouimet-raymond

Le 13/12/2022

Dans les années 1950, les catalogues de Eaton et Simpsons Sears, puis la période de l’avent annonçaient l’arrivée prochaine du temps des Fêtes. L'avent, c'était les quatre semaines qui précédaient la veille de Noël, période de jeûne pas facile à respecter puisque les mères préparaient, à ce moment, la mangeaille des Fêtes. Chez nous, la parenté éloignée venait aider ma mère à préparer cette période de l’année. C’était une grand-tante et des cousines venues de la campagne de l’île aux Allumettes si chère à ma mère qui en était originaire. Pendant une semaine, la maison se remplissait d’effluves de tourtières, de beignets, de galettes à la mélasse et au gingembre, de tartes aux atocas, etc. Le gâteau au lard (aux fruits) était toutefois préparé deux mois avant Noël et pouvait se conserver pendant un an, mais il était rapidement dévoré.

Nous allions acheter notre sapin de Noël environ une semaine avant Noël. Il y avait toujours quelqu’un dans le quartier qui faisait ce commerce annuel dans son fond de cours. Nous décorions l'arbre en famille au cours d'un samedi soir ou d’un dimanche après-midi. Sous l’arbre, on installait toujours une crèche que mon père avait fabriquée ; elle était entourée d’un petit village de maisonnettes blanches illuminées et de personnages de plâtre peint tels des anges, des bergers et des mages. Mais ce n'était qu'à minuit, le jour de Noël, ou dans les heures suivantes que le petit Jésus y était déposé. Nous conservions l’arbre de Noël jusqu’à la semaine suivant la fête des Rois alors que d’autres familles, certes peu nombreuses, le conservaient jusqu’au Mardi gras.

Chaque année, nous postions et recevions entre soixante et quatre-vingts cartes de vœux de Noël que nous suspendions à une ficelle tendue sur un mur de la cuisine. Nous les comptions en espérant en recevoir un plus grand nombre que l’année précédente. Dans le journal Le Droit du début de décembre, on trouvait un cahier de chants de Noël allant de l’Adeste Fideles aux Anges dans nos campagnes que nous chantions en famille. Puis on allumait le « Victrola[1] » dont les vibrations de l’aiguille nous transmettaient la douce voix de Tino Rossi : Petit papa Noël.

La messe de minuit

La messe de minuit était le moment fort du Noël de mon enfance. L’église Notre-Dame-de-Grâce (Hull) était éclairée comme jamais pendant l’année sinon à Pâques. Les yeux étaient tous tournés vers la crèche qui bordait la Sainte Table ; elle faisait au moins trois mètres de haut.

; elle faisait au moins trois mètres de haut.

Les confessions terminées, la grand-messe commençait, sérieuse, solennelle. Minuit moins cinq : les grandes orgues Casavant faisaient entendre les premières notes. Puis le chœur de chant entonnait le Venez divin Messie. Mais toute l’assistance attendait « L’heure solennelle », celle qui, au moment de l’entrée des célébrants et des 80 enfants de chœur vêtus d’une soutane rouge et d’un surplis blanc, donnait le coup d’envoi au cantique tant aimé : Minuit, chrétiens ! Les fidèles étaient pris d’un frisson qui secouait tant le corps que l’âme. Tous, sans exception, écoutaient le chant comme des mélomanes.

Ce chant a été composé en France en 1847 et a été banni de nombreuses églises du Québec dans les années 1930 et 1940 à la suite d’une campagne menée par le cardinal Villeneuve (1883-1947) qui emboîtait le pas à des autorités ecclésiastiques françaises. On avait fait courir la rumeur que ce chant avait été composé pendant une beuverie, et que l’auteur, un supposé franc-maçon alcoolique, avait recyclé la musique de l’un de ses opéras pour l’offrir à sa maîtresse, ce qui était évidemment faux.

Si la grand-messe était longue et solennelle, les messes (la messe de l’Aurore et celle du Matin) qui suivaient étaient dites beaucoup plus rapidement. Et les chants éclataient plus joyeux les uns que les autres sous la voûte de la grande église. Chacun chantait à pleins poumons. Puis on quittait le temple pour se rendre à la maison, le plus souvent à pied et parfois sous une neige qui donnait un air féérique à notre parcours d’une vingtaine de minutes.

Une nuit miraculeuse

On disait que la nuit de Noël, à la campagne, les ruraux prêtaient une attention spéciale aux bruits de l’étable. Un vieil adage français, repris au Québec, voulait que les animaux se parlent à ce moment ; on pouvait donc les surprendre en pleins palabres. Longtemps la population québécoise en a été convaincue. On répétait, par exemple, que les montagnes s’entrouvraient et laissaient voir le minerai qu’elles contenaient. Les morts sortaient des tombes et venaient s’agenouiller au pied de la croix du cimetière, là où le dernier curé de la paroisse, vêtu du surplis et de l’étole, leur chantait la messe. Puis toujours en silence, ils se relevaient, regardaient le village où ils avaient vécu, la maison où ils étaient décédés, et gagnaient à nouveau leur tombe.

Évidemment, le monde des vivants n’avait pas le temps de voir ce qui se passait dehors puisque, à l’intérieur des maisons, le réveillon tant attendu était servi. Chez moi, jusqu’en 1956, il n’y avait pas de cadeaux à Noël : on mangeait, on riait au milieu de la nuit. Puis, on allait au lit la tête pleine de chants joyeux et religieux. Le reste de la journée se passait en famille à chanter et à jouer à divers jeux. Mais la fête la plus célébrée, celle où nous recevions nos étrennes, était évidemment le jour de l’An célébré chez mes grands-parents paternels avec toute la famille qui comptait plus d’une vingtaine d’adultes. C’était un véritable festin avec repas, chansons et alcool :

Prendre un verre de bière mon minou

Prendre un verre de bière right through

Tu prends d’la bière

Tu m’en donnes pas

J’te chante des belles chansons

J’te fais des belles façons

Donne-moé z’en donc…

La fête se terminait vers les trois ou quatre heures du matin, ce qui ne laissait aux travailleurs que deux petites heures de sommeil avant leur retour au travail, fatigués, mais gonflés à bloc par cette journée de réjouissances.

Joyeux Noël

Photographie : Noël 1961 chez mes parents.

[1] Tourne-disque 78 tours.

John Romanuk alias Jos Patates

![]() Par

ouimet-raymond

Le 23/04/2022

Par

ouimet-raymond

Le 23/04/2022

Avant l’arrivée des grandes surfaces et des dépanneurs à tous les coins de rue, la population a longtemps compté sur les vendeurs itinérants qui passaient de porte en porte pour vendre leurs produits. On a tout vendu de cette façon : lait, pain, fruits et légumes, glace, guenille et même des frites.

Ces vendeurs itinérants ont beaucoup attiré l’attention dans les années 1950, car ils ont souvent été les derniers à se transporter au moyen de véhicules hippomobiles. Tous les enfants étaient fascinés pas les chevaux qu’ils caressaient. Mais leurs parents en avaient vu d’autres, au temps où presque tous les véhicules étaient tirés par des chevaux. Car qui dit chevaux, dit aussi écurie, avoine, épouvante, crottin et odeurs. L’avoine mêlée au crottin nourrissait tout de même les moineaux dont la population est nettement en baisse depuis la disparition des chevaux de la ville.

De son vrai nom ROMANIUK, il demeurait au 10½ rue Saint-Florent. Célibataire. On disait qu’il était un « Poloc », mais son nom laisse croire qu’il était plutôt Ukrainien. Ils sont venus nombreux les Ukrainiens au pays, fuyant un pays partagé en deux par l’occupation polonaise et soviétique en 1921. Il parlait un peu l’anglais et baragouinait le français. Quant aux Romanuk, il semble être arrivé au pays peu avant la guerre, peut-être à la suite des menaces que l'Allemagne nazie faisait peser sur l'ensemble de la Pologne à la fin des années 1930. Chose certaine, John Romaniuk, né en 1902, vendait déjà des frites en 1938 comme le montre une photo de la rue Montcalm prise cette année-là (BAnQ).

Jos Patates entretenait peu de relations avec le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.

le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.

Cet homme ne faisait apparemment rien d’autre que de travailler. Il se couchait tôt ; rarement les lumières de sa maison étaient allumées. Il possédait plusieurs propriétés ; on le disait même riche.

Les meilleures frites en ville

Comme son nom l’indique, Jos Patates vendait des pommes de terre frites qu’il faisait frire dans sa voiture tirée par un cheval. Il a été le dernier marchand hullois, sinon le dernier Hullois à entretenir un cheval dans la ville, dans une écurie située derrière sa maison, au 10½, rue Saint-Florent.

Il vendait les meilleurs frites en ville. Il avait appris ce métier de Roger Millette, aussi un « friteur » de patates qui s’était attaché aux Romanuk au point de travailler avec Mike Romanuk, propriétaire d’un commerce de location de salles de fêtes (mariage, etc.). Roger Millette était un Hullois pure laine qui avait commencé à vendre des frites en 1931, à la faveur de la crise économique de 1929. Ses fils, Réjean et Robert, suivront plus tard ses traces et feront les meilleures frites de Hull et Gatineau.

Jos Patates pelait ses patates tous les matins, en compagnie de deux enfants de la rue Saint-Florent qu’il payait de 0,05 à 0,10 dollar (pour 1 heure de travail, avant la classe, dans les années 1950) et qu’il entreposait dans de gros barils pleins d’eau.

Avec son cheval, il faisait un circuit de rues bien déterminé dans le Vieux Hull. Dans les années 1950, il vendait ses frites 5¢ dans un petit cornet et 10¢ dans un sac, en papier brun, plus gros. Le midi, les mères lui envoyaient leurs enfants avec un bol qu’il comblait généreusement de frites contre la somme de 1 dollar. Le soir, il s’installait, avec sa voiture et son vieux cheval, aux abords de lieux où se déroulaient des événements sportifs. Trois fois par semaine, durant la belle saison, il se garait au coin des rues Papineau et Kent, aux abords du parc Fontaine, où se déroulaient les matchs de balle rapide de la fameuse Ligue commerciale. Il y avait là parfois jusqu’à trois mille spectateurs. Ces jours-là, Jos Patates vendait toutes ses frites et son maïs soufflé.

Puis un jour, le cheval de Jos Patates est mort. Dès que la nouvelle s’est répandue, les enfants du quartier ont vite fait d’entourer l’écurie pour regarder à travers les interstices des planches ce à quoi pouvait ressembler un cheval mort.

Comment faisait-il pour donner une couleur dorée à ses patates et un goût incomparablement bon ? Il faisait simplement frire les pommes de terre dans de la graisse de bœuf (suif), la moins chère sur le marché, après les avoir lui-même épluchées, lavées et essuyées. Certains ont dit qu’il ajoutait un peu de Coca-Cola au suif, d’autres de la... mélasse ! Mais avez-vous essayé d’ajouter de la mélasse à du saindoux liquéfié ? Quoi qu’il en soit, ces frites étaient bonnes, meilleures que celles de la plupart des autres vendeurs itinérants. Et si c’était à cause de l’odeur du crottin de son cheval ?

Le malheureux destin de Mireille Balin

Ma mère aimait beaucoup le cinéma français ce qui fait que pendant mon adolescence, j’ai visionné de nombreux films de France, à la télévision de Radio-Canada, films aujourd’hui méconnus et même inconnus au Québec. J’ai aimé ces films et ses acteurs, de Jean Gabin à Philippe Noiret, de Danielle Darrieux à Catherine Deneuve. Mais qui se souvient aujourd’hui, parmi les cinéphiles francophones, de l’actrice Mireille Balin ?

Née à Monte-Carlo le 20 juillet 1909 dans une famille pauvre, un père typographe à la Tribune de Genève et une mère blanchisseuse originaire de Turin, Mireille Balin reçut une très bonne éducation à Paris où la famille s’était définitivement établie. La jeune fille manifesta tôt de bonnes dispositions pour les langues étrangères – italien, anglais et allemand – et étudia le piano. « Grande, le teint clair contrastant avec sa chevelure et ses yeux en amande, elle avait véritablement un port de reine », écrira plus tard Michel Azzopardi. Recrutée par le couturier Jean Patou, elle y est devenue une mannequin de renom.

En 1933, Mireille fit ses débuts au cinéma dans la version du Don Quichotte du réalisateur autrichien Georg Wihelm Pabst. Ce qui devait être une expérience sans lendemain se transforma en véritable carrière. En 1936, ce fut la consécration quand elle joua, au côté du réputé Jean Gabin, dans le film Pépé le Moko. Désormais auréolée de prestige, elle fit connaissance avec le célèbre Tino Rossi en 1937 dont elle devint la maîtresse.

En 1938, elle acheta une villa de 20 chambres à Cannes, qu’elle baptise Catari, titre d’une chanson de Tino Rossi. La villa avait eu trois propriétaires : deux s’étaient suicidés, le troisième s’était ruiné au jeu ! Si elle menait une vie mondaine fort active et dans le luxe, elle était professionnellement très occupée : elle jouait dans deux ou trois films par année dans lesquels elle personnifiait le plus souvent des garces d’une grande noirceur. Puis ce fut la guerre.

En 1941, elle fréquentait les soirées à l'ambassade d'Allemagne ; elle avait acheté un nouvel appartement avenue d'Iéna à Paris et rompu avec Tino Rossi. Mireille renoua alors avec un certain Birl Deissböck, jeune officier viennois de la Wehrmacht dont elle avait fait la connaissance en 1938. Ce fut le coup de foudre !

La déchéance

Elle continua à jouer au cinéma, mais à la libération de Paris en 1944, elle s’enfuyait avec son amant en direction de la frontière italienne où le couple se cacha dans la cave d’un immeuble à Beausoleil, près de Nice. Le 28 septembre, elle fut arrêtée, frappée et violée par des « résistants FFI »[i]. Birl Deissböck se fit collaborateurs auprès des forces étasuniennes, puis de la Défense et sécurité du territoire français[ii].

Traînée à travers la ville, Mireille Balin fut jetée en prison. Libérée début 1945, son appartement avait été pillé, ses biens volés, elle fit une dépression. Sa vie, la carrière et sa santé étaient brisées. La plupart de ses anciennes relations l'évitaient. Le public se détourna d'elle également ; elle tourna son dernier film en 1947.

Seule et criblée de dettes, elle fut obligée de vendre son appartement et la villa Catari, plongea dans l'alcool, et tomba malade – typhus, cirrhose, typhus. Dans un dénuement complet, marquée physiquement par la maladie, elle fut secourue par l'association La roue tourne qui aident les anciens artistes dans le besoin.

C’est dans l’anonymat et la misère que Mireille Balin mourra à l’âge de 59 ans le 9 novembre 1968 à Clichy. L’association lui évita l’inhumation dans la fosse commune et à part le réalisateur Jean Dellannoy, aucune personnalité du spectacle n’assista à ses funérailles. Fernandel président d'honneur de l'association La roue tourne, et Tino Rossi, son ancien compagnon, contribuèrent en grande partie à payer l'enterrement et le caveau de l’ancienne vedette de cinéma.

SOURCES :

AZZOPARDI, Michel, Le temps des vamps : 1915-1965 : cinquante ans de sex-appeal, L'Harmattan, 1997, 484 p.

BERTRAND, Frank,Mireille Balin, la star foudroyée, Éd. Vaillant, 2014, 194 p.

GAUTELIER, Loic, Mireille Balin, éd. Les passagers du Rêve, 2019.

Wikipédia.

Petite histoire du premier jour de l'année

Chaque année, à date fixe, douze coups d’horloge sont précédés de bonnes résolutions et suivis d’embrassades. Pourquoi ce jour-là ? En a-t-il toujours été ainsi ? Évidemment, je parle du Nouvel An. Retour sur l’histoire de notre calendrier.

La conception du temps dans les sociétés disparues est à peu près inconnue. La première mesure du temps était certainement liée à la nécessité de prévoir l’apparition de la pluie et du soleil, pour suivre et contrôler le renouvellement des ressources alimentaires. On pense que l’astrologie constitue la source des calendriers primitifs. Par exemple, à Babylone, la mesure du temps était lunaire. En Égypte antique, le premier jour de l’année était le premier jour du premier mois de la saison de l’inondation des cultures par le Nil. En Chine, le début de l’année était déterminé par chaque empereur, début qui oscillait entre les divers mois de la saison froide.

En 46 avant notre ère, Jules César, en tant que Pontifex Maximus, a décrété que le début de l’année commençait le premier quantième du mois dédié à Janus (le mois de janvier) et réalignait le calendrier romain qui avait pris 90 jours d’avance (calendrier julien). Divinité aux deux visages, l’un tourné vers l’avenir tandis que l’autre s’attardait encore sur le passé, Janus leur semblait une divinité de bon augure pour glisser au Nouvel An d’autant plus qu’elle était invoquée avant toute autre divinité. C’est donc l’avènement du calendrier julien encore utilisé aujourd’hui par les Églises orthodoxes serbes et russes.

L'influence de l'Église chrétienne romaine

Janus est un dieu païen. Du coup, les chrétiens cherchèrent d’autres dates, même si le calendrier continuait imperturbablement à aller de janvier à décembre. La seule étape importante leur sembla longtemps Pâques, qui demeure la fête par excellence des orthodoxes. Réuni par l’empereur Constantin en 325, le Concile de Nicée fixa la Résurrection le dimanche suivant la pleine Lune d’après l’équinoxe du printemps. Il s’agissait donc, comme aujourd’hui, d’une date… mobile ! Fallait-il du coup commencer l’année à Pâques? Certains pays l’ont fait, comme l’ancien royaume de France. Mais sous Charlemagne, l’année commençait à Noël.

La Provence et l’Autriche avaient fixé le début de l’année à l’Annonciation, qui tombe comme il se doit neuf mois avant Noël : le 25 mars. D’autres jours ont été élus. Citons le 1er mars, à Venise le 1er septembre à Constantinople ou le 25 décembre. Il faut dire que le plus grand désordre horloger régnait parallèlement. Ni le commerce ni les transports n’avaient encore exigé le temps GMT. Quoi qu’il en soit, en 1564, le roi de France, Charles IX, fixait le premier jour de l’année au 1er janvier.

La Provence et l’Autriche avaient fixé le début de l’année à l’Annonciation, qui tombe comme il se doit neuf mois avant Noël : le 25 mars. D’autres jours ont été élus. Citons le 1er mars, à Venise le 1er septembre à Constantinople ou le 25 décembre. Il faut dire que le plus grand désordre horloger régnait parallèlement. Ni le commerce ni les transports n’avaient encore exigé le temps GMT. Quoi qu’il en soit, en 1564, le roi de France, Charles IX, fixait le premier jour de l’année au 1er janvier.

La Franche-Comté, qui était alors terre d’Empire, a adopté le 1er janvier comme début de l'année en 1575, la Lorraine, principauté indépendante en 1579, l’Écosse royaume encore libre en 1600, l’Église romaine en 1622 et la Russie en 1725. Mais ce n’est qu’en 1752 que le Royaume-Uni a adopté cette date. Et parmi les premières mesures d’Atatürk (Turquie), en 1927, a figuré l’adoption du calendrier occidental. Le Japon avait agi de même en 1872.

Un problème de calendrier

Certains pays n’ont pas eu qu’à changer la date du premier jour de l’An, mais aussi leur calendrier. En effet, parce que pour que le 1er janvier puisse véritablement s’ancrer dans l’année, au XVIe siècle, il restait une réforme à accomplir. Le calendrier julien, remontait comme son nom le suggère à l’Antiquité, était un peu généreux. Au bout d’un millénaire et demi, il accusait une erreur de onze jours sur la réalité. L’Église catholique, qui entendait rythmer l’année, s’est chargée d’y mettre bon ordre. Le pape Grégoire XIII en 1582, a fait directement passer les fidèles du 4 au 15 octobre. Un coup de force scandaleux pour les protestants et les orthodoxes qui aimaient mieux être en désaccord avec les saisons que d’accord avec un catholique. Les premiers attendirent 1700, voire 1752, pour suivre l’exemple. Ainsi, l’année 1701, à Genève, a commencé ainsi non pas le 1er, mais le… 12 janvier.

L'histoire du premier jour de l'An et de notre calendrier n'est pas finie. En effet, La Révolution française a créé un calendrier basé sur le système décimal. Ainsi, l’année commençait le 1er vendémiaire (22 septembre, premier jour de l’automne. Ce calendrier sera abandonné en 1805. Il n’aurait été employé qu’environ douze ans. Le calendrier républicain sera réutilisé pendant 15 jours et seulement dans le Journal officiel lors de la Commune de Paris en 1871. Une autre réforme, elle, est restée mort-née. La Société des Nations, en 1922, l’ONU, après 1945, ont songé à créer des calendriers universels, avec 13 mois de 28 jours. Les États-Unis y ont opposé leur veto, invoquant les convictions… religieuses de ses habitants.

SOURCES

Attali, Jacques, Histoires du temps, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1982.

La Tribune de Genève (Genève), 31 décembre 2001.

Wikipédia.

Vivre au XVIIe et XVIIIe siècles

Dans notre siècle d'abondance, nous avons peine à comprendre combien la vie était rude voilà 300 à 400 ans. Selon Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), ingénieur de Louis XIV, les mendiants et miséreux formaient alors 10% de la population de France, les pauvres, 50%. Ceux qui avaient un peu de biens, mais embarrassés de dettes, 30%. Sur les 10% restant, il n’y avait pas 6 000 familles « qu’on puisse dire véritablement à leur aise. » Les élites nobles et bourgeoises ainsi que l’Église possédaient la terre que travaillait une paysannerie largement illettrée et misérable.

Les disparités de revenus étaient énormes. Par exemple, la duchesse de Montpensier (1627-1693) dite la Grande Mademoiselle avait une dot de 800 000 livres. Un engagé en Nouvelle-France recevait entre 75 et 100 livres par année. La solde annuelle d'un soldat des compagnies franches de la Marine n'était de 108 livres au XVIIIe siècle.

Les paysans avaient des conditions de vie particulièrement fragiles. Il suffisait qu’une récolte s’annonce médiocre pour que le prix des céréales, qui constituaient la base de l’alimentation populaire s’envole, et que les « manouvriers », c’est-à-dire ceux qui ne possédaient rien et louaient leur travail, soient au bord de la famine. Le régime alimentaire des paysans était monotone et précaire. Ils mangeaient des bouillies de céréales et des soupes de légumes, du pain surtout, très peu de viande et quasi exclusivement du porc. La situation était meilleure en Nouvelle-France parce que la nourriture était plus facilement accessible qu'en France, et ce, grâce à ses forêts giboyeuses et ses rivières poissonneuses.

La vie était pénible, fragile même, et l'hygiène sommaire. On avait très peu de vêtements et souvent pas plus d'une chemise ou d'une robe. En France, un enfant sur quatre mourait au cours de sa première année et il n’y avait guère plus de 2 enfants sur 4 qui arrivaient à l’âge adulte. L’espérance de vie d’une personne de 20 ans dépassait rarement la trentaine d'années. En Nouvelle-France, la vie était plus douce parce que la population était moins dense qu'en France et mieux nourrie. Aussi atteignait-elle les 40 ans au XVIIe siècle. Ainsi, vieillir relevait quasiment du miracle. En 1680, 94,5% de la population avait moins de 46 ans.

Une simple infection, il y a 400 ans, pouvait conduire directement à la mort quel que soit les moyens financiers du malade parce l'ignorance du médecin était alors abyssale. Aussi soignait-il ses patients avec des saignées qui affaiblissaient le patient ou des médicaments comme des tablettes d'yeux d'écrevisses, de la poudre de corne de cerf, du mercure, des testicules de castor, de la térébenthine, du vitriol de Chypre, etc. Et les sages-femmes procédaient à l'accouchement de leurs parturientes sans même se laver les mains avant d'intervenir.

Une simple infection, il y a 400 ans, pouvait conduire directement à la mort quel que soit les moyens financiers du malade parce l'ignorance du médecin était alors abyssale. Aussi soignait-il ses patients avec des saignées qui affaiblissaient le patient ou des médicaments comme des tablettes d'yeux d'écrevisses, de la poudre de corne de cerf, du mercure, des testicules de castor, de la térébenthine, du vitriol de Chypre, etc. Et les sages-femmes procédaient à l'accouchement de leurs parturientes sans même se laver les mains avant d'intervenir.

Les odeurs en milieu urbain

Dans les villes, l'odeur était pestilentielle. L’auteur allemand Patrick Süskind a fait, dans son roman intitulé Le Parfum, une description assez réaliste des odeurs parisiennes de l’époque qui suivit :

À l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l’urine, les cages d’escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton [...] Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient [...] Car en ce XVIIIe siècle, l’activité délétère des bactéries ne rencontrait aucune limite, aussi n’y avait-il aucune activité humaine, qu’elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin, qui ne fut accompagnée de puanteur.

En effet, à cette époque les citadins vidaient encore leur pot de chambre dans la rue. Il n'était donc pas étonnant d'y trouver des amas d'immondices, des membres de bêtes mortes, des cochons, etc., souvent responsables d'épidémie comme la peste. Les villes du Grand Siècle et de celui des Lumières n'avaient rien avoir avec les images idylliques du cinéma américain.

Il était difficile d'avoir une bonne hygiène d'autant plus qu'il n'y avait pas d'aqueduc qui dirigeait l'eau vers les logements. À la campagne les paysans pouvaient utiliser l’eau des ruisseaux pour se laver quand elle n'était pas gelée. En ville, y compris dans la noblesse et la bourgeoisie, on pratiquait la « toilette sèche», c'est-à-dire que les personnes se frottaient le corps avec un linge blanc et des onguents, et employaient du parfum pour dissimuler l’odeur. À partir du XVIIIe siècle, la pratique de l’ablution connaît un renouveau progressif dans la toilette avec l’apparition d’objets jusqu’alors inusités comme le bidet et la demi-baignoire italienne.

En conclusion, nous pouvons nous estimer chanceux de vivre au XXIe siècle. Mais qu'en sera-t-il pour nos petits-enfants ?

Sources :

BURGUIÈRE, André, http://www.vousnousils.fr/2016/11/18/comment-vivait-on-au-xviiie-siecle-596029

LACHANCE, André, Les marginaux, les exclus et l'autre au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles, Montréal, éditions Fides, 1996.

LACROIX, Claudine, Mortalité adulte et longévité exceptionnelle au Québec ancien, mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maître es sciences en démographie, Université de Montréal, octobre 2009.

PETITFILS, Jean-Christian, Louis XIV, Paris, éd. Perrin, 1995.

SÜSKIND, Patrick, Le parfum, Paris, Le livre de poche, 1988.

Les bébés-boumeurs, une génération égoïste ?

Que laisseront les bébés-boumeurs aux générations suivantes ? Trop peu sans doute en regard du potentiel dont elle a hérité. Nombreuses sont les personnes qui estiment que les bébés-boumeurs font partie de l'une des générations les plus égoïstes de l'histoire humaine. Génération de consommateurs à outrance, de pollueurs à tout-va et de vandales de nombreux programmes sociaux dans le monde, elle laisserait à sa descendance plus de problèmes qu'elle en a réglés. Fait assuré, si elle a mis à la porte la religion catholique dans de nombreux pays occidentaux, elle est devenue l'adepte inconditionnelle d'une nouvelle religion appelée « Économie ». Au nom du dieu Argent, elle a sapé le système d'éducation québécois qui a déjà été l'un des meilleurs en Amérique du Nord et fait de même avec le système de santé au nom de l'économie.

La génération des bébés-boumeurs s'enorgueillit d'être progressiste parce qu'elle a créé « les Beatles, des véhicules capables de faire marcher l'homme sur la lune, l'internet, les panneaux solaires, les microprocesseurs, les microordinateurs ; elle a découvert l'ADN, développé le génie génétique, le séquençage de l'ADN [...] ». Mais elle a oublié que les deux ou trois générations précédentes avaient créé les antibiotiques, l'avion, le cinéma, la fusée, la radio, la télévision, la radiographie, etc., et, surtout, développé des outils pour assurer le bien commun des êtres humains en créant la Croix rouge, la Société des Nations, puis l'Organisation des Nations Unies. Amnistie internationale, Médecins dans frontière, etc.

En effet, les générations de l'entre-deux-guerres et celle d'avant la Grande Guerre ont été productives en matière de bien commun même si les guerres ont ralenti leurs efforts. Avant la fin du XIXe siècle, la génération d'avant 1914 a créé des syndicats pour mettre fin à l'exploitation des ouvriers, des coopératives pour donner du pouvoir économique aux classes ouvrières, la pension de sécurité de vieillesse en 1927, l'aide sociale en 1940 ainsi que l'assurance-chômage en 1941, la gratuité scolaire pour l'école primaire en 1943 et lancé la lutte pour l'égalité des femmes dès la fin du XIXe siècle.

La génération suivante n'est pas en reste puisqu'elle a conçu, en 1960, le régime d'assurance-hospitalisation du Québec et 10 ans plus tard l'assurance-maladie universelle. Elle a rendu gratuite l'école secondaire en 1961  de sorte qu'en 1964, le gouvernement du Québec créait le ministère de l'Éducation en dépit des vives protestations des autorités religieuses qui, jusque là, contrôlaient « l'instruction publique ». C'était la Révolution tranquille en marche dont on a tant parlé.

de sorte qu'en 1964, le gouvernement du Québec créait le ministère de l'Éducation en dépit des vives protestations des autorités religieuses qui, jusque là, contrôlaient « l'instruction publique ». C'était la Révolution tranquille en marche dont on a tant parlé.

En 1967, le gouvernement québécois créait les Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégep) où l'enseignement préuniversitaire et professionnel est gratuit. Un an plus tard, c'était la mise en place du réseau universitaire – les universités du Québec – avec pour mission de faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, et ce, à un faible coût. Un an plus tôt était apparu le Régime des rentes du Québec pour améliorer la situation financière des futurs retraités. Toutes ces réalisations, reliées au bien commun, sont celles des générations précédentes, et plus particulièrement de celle de l'entre-deux-guerres, la génération la plus progressiste de notre histoire, qui s'est inspirée de celle de ses pères.

La valeur la plus importante : le fric !

On ne peut pas nier que les bébés-boumeurs ont amélioré la qualité de vie de leurs contemporains, du moins au Québec, comme bénévoles dans de nombreuses organisations, en créant le système de garderies d'enfants à 5 $ et l'assurance médicament. Mais là où le bât blesse, c'est son rôle dans le développement d'un individualisme forcené qui a entraîné l'abandon des parents dans des foyers pour personnes âgées et le refus d'assurer la pérennité de leur culture par une diminution du taux de natalité, ce qui au Québec est suicidaire. Par ailleurs, dévorés par une quête d'épanouissement personnel, les bébés-boumeurs occidentaux ont fait des droits individuels un dogme qui, selon le philosophe Pierre Manent (un bébé-boumeur), « règne sans contrepoids jusqu'à faire périr l'idée du bien commun. » Ils accordent une telle valeur à l'argent qu'ils congédient des milliers de travailleurs pour faire monter la valeur de leurs actions. Cette génération a transformé le syndicalisme en corporatisme, la médecine en machine à sous... de sorte qu'aujourd'hui tout est calculé à l'aune de l'économie.

La société des loisirs promise ne s'est concrétisée que pour une fraction de la population et jamais il n'y a eu autant d'inégalités. Le professeur Léo-Paul Lauzon, de l'Université du Québec à Montréal, a récemment écrit :

En 1950, la proportion des femmes âgées de 24 à 54 ans au travail était de 22 % contre 82 % en 2015. Aujourd’hui, les femmes au travail contribuent pour 47 % du revenu familial, soit presque la moitié. Même avec deux salaires, le revenu médian des familles après impôt a augmenté de seulement 13 % en dollars constants au cours des quarante dernières années. Cela ne fait que confirmer cette vérité : la classe moyenne s’effrite et leurs gains annuels stagnent alors que les revenus des nantis (gens d’affaires, médecins, professionnels, etc.) explosent, faisant grossir ainsi les inégalités économiques à des sommets historiques.

Pourtant, en 1968, les premières cohortes de bébés-boumeurs voulaient révolutionner le monde : elles ont lutté contre la guerre, pour un salaire minimum hebdomadaire à 100 $, puis pour la souveraineté du Québec avant de rentrer dans le rang et se laisser aller à une consommation démesurée.

Les générations précédentes n'étaient pas parfaites, j'en conviens – elles ont trop aimé la guerre et étaient le plus souvent racistes. Mais que laissent les bébés-boumeurs aux générations suivantes ? Un monde dans lequel il y a moins de guerres et la quasi-disparition des famines naturelles, ce qui n'est pas rien, mais aussi des océans si pollués que dans moins de trente ans il n'y aura plus de poissons ; une pénurie d'eau potable qui sera l'enjeu de guerres à venir ; des milliards de tonnes de déchets toxiques ; des programmes sociaux atrophiés ; des ressources naturelles privatisées, une folle envie de surconsommer... Les bébés-boumeurs laisseront-ils moins qu'ils ont reçu ? C'est du moins ce que prétendent de nombreux historiens et philosophes et c'est pourquoi cette génération se fait souvent traiter, à tort ou à raison, d'égoïste. Par ailleurs, elle-même qualifie sa descendance, les générations X, Y et Z, d'égoïstes et de narcissiques !

Enfin, l'exemple extrême de l'égoïsme d'une génération est celui de Donald Trump et de ses principaux conseillers, qui font partie de la première cohorte des bébés-boumeurs. Représentent-ils leur génération ?

Sources :

CLAPIERS, Roselyne de, Les baby-boomers seront égoïstes et dépensiers dans Les Échos.fr, https://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=18246-166-ECH

LAUZON, Léo-Paul, Appauvrissement des travailleurs : le tripotage des chiffres dans le Journal de Montréal (Montréal), 18 juin2018.

MANENT, Pierre, La Loi naturelle et les droits de l'homme, Paris, PUF, 2018, cité dans Le Figaro (Paris), 11 juin 2018.

RAMBAL, Julie, Les papy-boomers, génération sans partage, dans Le Temps (Genève), 5 juillet 2016.

RAVARY, Lise, Égoïstes, les jeunes ?, dans Le Journal de Montréal (Montréal),7 juin 2018.

Carême est un mot dont la définition échappe à beaucoup de monde de nos jours. Quant au poisson d’avril, c’est une espèce en voie d’extinction.

Le carême semble remonter aux premiers temps de la chrétienté quand les Apôtres, pour associer tous les membres de l’Église à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ, ont imaginé une période annuelle de jeûne d’une quarantaine de jours. Le carême est donc un temps de pénitence en préparation à la fête de Pâques. Le mot dérive du latin quadragesima ou « quarantaine ». Le chiffre quarante est d’ailleurs symbolique : il rappelle les quarante années que le peuple hébreu, libéré par Dieu de l’esclavage d’Égypte, a passées dans le désert avant d’entrer dans la Terre promise et aussi les quarante jours passés par Jésus dans le désert.

Au Québec, sous le régime français, quand venait le mercredi des Cendres, les fidèles étaient tenus de se présenter a`la messe au cours de laquelle le célébrant bénissait les cendres et en déposait une pincée sur la tête de chacun des paroissiens en répétant la phrase de la Genèse : « Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. »

Mercredi des Cendres

Avec le mercredi des Cendres commençait donc une longue période de jeûne. En 1702, Mgr de Saint-Vallier, évêque de Québec, écrivait que jeûner « c’est s’abstenir de l’usage de la chair, se contenter d’un seul repas, sur le midi, d’une légère collation le soir. » Tous les fidèles bien portants, de 21 à 60 ans, y étaient tenus. En tout temps également, on faisait maigre, sauf les dimanches. Remarquez que s’abstenir de l’usage de la chair sous-entendait aussi l’abstinence sexuelle. De là peut-être l’expression assez éloquente : avoir un visage de carême !

L'Église contrôlait l'observance du carême par la confession et la délation. Et on ne lésinait pas sur l’application du carême qui était une loi tant civile que religieuse au temps de la Nouvelle-France. Par exemple, en 1670, un homme de l’île d’Orléans, Louis Gaboury, s’était avisé de consommer de la viande un jour de semaine sans la permission de son curé. Dénoncé par un voisin, il a dû comparaître devant le juge de la cour seigneuriale qui l'a condamné, séance tenant, à être attaché au poteau public durant trois heures. Le capitaine de la milice l'a conduit par la suite à la porte de l’église où, à genoux, mains jointes et tête nue, il demandait pardon à Dieu, au Roi et à la Justice. Il lui aussi fallu verser en outre une amende de 20 livres.

À la fin du XVIIIe siècle, les exigences du carême sont moins dures. On tolère la consommation d’œufs et de produits laitiers et on accorde la permission de manger de la viande quatre jours sur sept et d’utiliser la graisse animale pour la cuisson des aliments. Au XIXe siècle, les ecclésiastiques se montrent tolérants envers les personnes qui se livrent à un travail physique : on leur demande simplement d’éviter de manger à leur faim. A u XXe siècle, les enfants sont privés de bonbons et de desserts pendant le carême, sauf le dimanche. Aujourd’hui, le carême est à toutes fins utiles disparu de nos mœurs remplacé par la consommation à outrance. La religion des commerçants s’est substituée à celle des prêtres !

u XXe siècle, les enfants sont privés de bonbons et de desserts pendant le carême, sauf le dimanche. Aujourd’hui, le carême est à toutes fins utiles disparu de nos mœurs remplacé par la consommation à outrance. La religion des commerçants s’est substituée à celle des prêtres !

Le poisson d'avril

Vers la fin du carême est apparue cette fameuse journée du « poisson d’avril ». Son origine est controversée. Plusieurs ouvrages attribuent à l'expression poisson d'avril une origine liée à la corruption de la passion de Jésus-Christ qui aurait eu lieu le 3 avril : Jésus étant renvoyé d'un tribunal à l'autre et contraint de faire diverses courses par manière d'insulte et de dérision, on aurait pris de là la froide coutume de faire courir et de renvoyer, d'un endroit à l'autre, ceux dont on voulait se moquer.

Il y a, à mon avis, une explication plus vraisemblable. Pendant longtemps, l’anarchie était totale en ce qui touchait la date du début de l’année. Dans certaines villes, l’année commençait le 1er mars, dans d’autres, le 15 décembre ou à Noël, ailleurs l’année commençait à Pâques – fête à date flottante – ou encore le 1er avril. En 1235, par exemple, l’année a commencé à l’Annonciation (25 mars) et les cadeaux du Nouvel An s’échangeaient au début avril. À partir du XIVe siècle, l’année débutait le 1er avril à Paris et dans une bonne partie de la France, mais cette date n’était pas reconnue partout et encore moins dans toute l’Europe

Le décalage des dates ne facilitait pas l’établissement de contrats d’intérêts, ni la tenue des comptes des marchands et des foires, ni celle des budgets des villes ou du royaume. En 1563, Charles IX, roi de France, a décidé de mettre de l’ordre dans le calendrier en fixant le début de l’année au 1er janvier pour toute la France. Ce changement a eu pour effet de décaler les échanges de cadeaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du Nouvel An, certains ont persisté à offrir des présents en avril. Avec le temps, les petits cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en stratagèmes pour piéger les autres.

Au XVIe siècle les cadeaux que l'on s'offrait au Nouvel An, donc en avril, étaient souvent alimentaires. Cette date étant à la fin du carême, période durant laquelle la consommation de viande est interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues se sont développées, l'un des pièges les plus courants était l'offrande de faux poissons. Puis, on en est venu à accrocher un poisson de papier dans le dos de l’autre pour lui jouer un tour.

La tradition de la blague du 1er avril s'est peu à peu diffusée dans toute l’Europe comme aussi la date du début de l’année. Elle s'exprimait de différentes manières en fonction des pays. En Angleterre, par exemple, le 1er avril est l' « April's fool day ». Les farces ne se font que le matin et si vous êtes piégé, vous êtes « une nouille ». En Écosse, les farceurs peuvent également sévir le 2 avril. Au Mexique, l'unique tour consiste à subtiliser le bien d'un ami. La victime aura en échange des bonbons et un petit mot lui indiquant qu'il s'est fait avoir.

Le 1er avril est un temps de canulars. Il y a quelques années,journal Le Droit avait montré une baleine échouée dans la rivière des Outaouais, devant le Musée des civilisations à Hull, en première page de son journal. Plusieurs avaient cru à cet impossible échouage. En 1999, la BBC avait fait croire aux Anglais que le God Save the Queen serait remplacé par un hymne européen chanté en… allemand. La station de radio a été inondée d’appels de personnes scandalisées.

Sources :

Attali, Jacques, Histoires du temps, Paris, Éd. Fayard, 1982.

Provencher, Jean, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, Montréal, éd. du Boréal, 1988.

Le Petit catéchisme, 1901.

Il y a huit ans, j’ai vu, au cours d’un baptême collectif, un père vêtu d’un « marcel », de jeans effilochés, et de bottines de construction, un autre avait gardé sa casquette sur la tête – on l’a vu aussi à la messe dite pour Cédrika Provencher à la suite de sa disparition (c'était un meurtre). Dans un resto, une serveuse m’a récemment dit : C’est quoi tu veux ? Et que dire des jurons à la Mike Ward ? Dans un certain collège de notre région, les autorités ont été si molles qu’elles ont laissé un de leurs professeurs sacrer à tous les quatre ou cinq mots pendant son enseignement, et ce, pendant des années. Bel exemple ! Pas étonnant que les Latino-Américains nous appellent les Los Tabarnacos...

De l'huile dans les rouages

La politesse, comme l’huile dans les rouages, a pour fonction de polir les gestes, les discours et les comportements dans les interactions humaines. Malheureusement, la bienséance, la politesse et le savoir-vivre sont en voie de disparition avancée.

Qu’on l’appelle le savoir-vivre, la civilité, la bienséance, les bonnes manières ou la courtoisie, tout le monde sait depuis toujours que sans la politesse la vie en société serait insupportable. La politesse a donc une histoire et les règles qu’elle impose n’ont jamais cessé de changer. Mais même si on ne mange plus avec ses doigts depuis l’invention de la fourchette, si le baisemain venu d’Angleterre nous paraît aujourd’hui démodé, si on ne vouvoie plus ses parents, ses enfants ou son conjoint, et si on ne demande plus la main de sa promise en gant, on devrait encore savoir qu’il ne faut pas mettre ses coudes sur la table et que même si on a une furieuse envie de mettre son poing sur la figure de quelqu’un, il faut savoir lui dire bonjour ou merci.

La politesse, c’est des règles toutes simples qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble sans avoir envie de s’entretuer La politesse c’est d’abord et avant tout le souci de l’Autre. Au XVIIe siècle, Bacon disait : La politesse est le vêtement de l’esprit. Elle doit servir, comme les habits de tous les jours, qui n’ont rien de trop recherché et cachent les défauts du corps : elle ne doit pas empêcher l’esprit d’agir librement.

La Bible

La première et la plus importante règle en matière de bonne conduite est la gentillesse et la considération des autres. Cette règle immuable émane de la Bible et c’est le deuxième commandement le plus important après celui d’aimer Dieu : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

Dans la Bible on trouve : « Dites toujours "Merci" ; c'est une façon de faire des éloges aux autres et un principe de base des bonnes manières; n'oubliez pas de dire "Excusez-moi", "S'il vous plaît", "Je vous en prie", "Bonjour" et "Au revoir". » (COLOSSIENS 3:15 ; 1 THESSALONICIENS 5:18 ; 3 JEAN 14).

c'est une façon de faire des éloges aux autres et un principe de base des bonnes manières; n'oubliez pas de dire "Excusez-moi", "S'il vous plaît", "Je vous en prie", "Bonjour" et "Au revoir". » (COLOSSIENS 3:15 ; 1 THESSALONICIENS 5:18 ; 3 JEAN 14).

Une autre recommandation pleine de bon sens : « Soyez plein d'égards et ne mettez personne dans l'embarras ; traitez les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite. Pensez à la façon dont vous pourriez mettre les gens à l'aise. Ne rabaissez jamais personne par des plaisanteries de mauvais goût ou des surnoms malvenus. » (1 CORINTHIENS 13:4 ; PHILIPPIENS 2:4 ; LUC 10:27)

Ne vous adressez pas à une personne âgée ou à quelqu'un de plus âgé par leur prénom, à moins qu'ils ne vous y aient invité. Levez-vous à l'arrivée d'une personne âgée ou d'un invité dans la pièce, et ne vous asseyez pas tant que vous ne leur avez pas proposé un siège. (1 PIERRE 5:5)

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas d’hier que l’on enseigne la bienséance.

Le vous

Les Italiens de la Renaissance ont codifié la politesse. Les Français du Grand Siècle ont inventé la galanterie. Puis, on a publié de plus en plus de livres sur le sujet. Le plus connu est sans doute celui de Berthe Bernage publié dans les années 1930.

L’usage du vous a longtemps prédominé dans la société française, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau, auteur de Émile, ou de l’éducation (1762), juste avant la Révolution, recommande ainsi le tutoiement systématique dans la famille. Aujourd’hui, l’usage du tutoiement est de plus en plus répandu, notamment parmi les jeunes générations. On attribue généralement cette évolution à l’influence de la langue anglaise, dans laquelle le pronom « you » est perçu comme l’équivalent du « tu » français, ce qui n’est pas nécessairement vrai. Or, c’est le système scolaire qui l’a fait disparaître au Québec. Ainsi, il y a près de trente ans, ma fille aînée s’est fait menacer, par son professeur de la Secondaire V, de ne pas recevoir de réponse si elle ne le tutoyait pas !...

C'est dans le temps du jour de l'An

On s'donne la main et on s'embrasse,

C'est le bon temps d'en profiter

Ça n'arrive qu'une fois par année !

Le jour de l'An a longtemps été la fête par excellence des Québécois. Tous le célébraient dans la gaieté avec parents et amis. Mais la veille, on passait la « guignolée », mot qui vient de l’expression « Au gui l’an neuf ! » Cette quête était généralement effectuée par des jeunes gens qui allaient de porte en porte dans les rangs des campagnes ou les rues de la paroisse au son de la musique. On espérait recueillir pour les indigents des aumônes en nature afin d’égayer leur temps des Fêtes.

Le groupe qui passait la guignolée ne prenait pas d’assaut les maisons ; il y avait un cérémonial à respecter. On entonna d’abord la chanson « La guignolée », que tous connaissaient par cœur, battant la mesure avec de longs bâtons. Le maître et la maîtresse de la maison ouvraient alors la porte et invitaient les guignoleux à entrer. On servait au groupe beignes et rasades de rhum, puis on leur remettait en don diverses victuailles. On visitait ainsi presque toutes les maisons de la paroisse. La quête terminée, on divisait en lots les produits récoltés, avant de se rendre cette fois-ci chez les plus démunis.

Arrivait le jour de l’An, lequel est célébré le 1er janvier depuis 1564 ; avant cette année-là, l’année commençait généralement le 1er avril. Cette journée est exceptionnelle, car, la veille, les enfants se sont couchés en pensant aux étrennes qu’ils recevront le lendemain matin. On dit aux enfants que c’est l’Enfant Jésus qui est passé pendant la nuit et qui a laissé des étrennes. Les étrennes sont généralement des bonbons ou des fruits qui seront remplacés, à la fin du XIXe siècle par des jouets, souvent faits maison. La tradition de remettre les cadeaux au jour de l'An s'est maintenue dans plusieurs familles jusqu'au début des années 1960.

Si Noël était la fête de la petite famille, le jour de l’An rassemblait la parenté, et avec leur trâlée d’enfants, frères et sœurs se retrouvaient chez leurs parents ou grands-parents, après s’être arrêtés chez des amis et cousins pour leur souhaiter la bonne année. Dès que la plus grande partie de la parenté était réunie, le plus vieux des enfants demandait à son père la bénédiction du jour de l’An. Puis on se souhaitait la bonne année et « le Paradis à la fin de vos jours » en se serrant la main ou en s’embrassant. On se mettait ensuite à table dans un brouhaha indescriptible où chacun faisait bombance. Dans certaines familles, on laissait une place vide à la table, la « place du pauvre » au cas où quelque étranger se serait présenté.

Le repas terminé, on tassait la table. Puis chacun y allait d’une chanson, souvent reprise en chœur, d’autres jouaient une partie carte. Enfin, on commençait à danser au son du violon, puis du phonographe, parfois jusqu’au petit matin, les enfants étant déjà couchés dans tous les lits de la maison, au nombre de quatre ou cinq par lit, sur le sens de la largeur.

La fête des Rois

Le jour de l’An achevé, le temps des Fêtes continuaient. La fête des « Rois », le 6 janvier, clôturait ce temps de l’année. C’est une très vieille fête préchrétienne. Chez les juifs, les Grecs et les Romains, on élisait un « roi du festin » pour tourner le pouvoir en dérision. En 1512, le  pape Jules II décida de donner un nouveau sens à la fête des Rois. Dorénavant, les catholiques étaient tenus d’assister à la messe. On fêtera l’Épiphanie, pou rappeler la visite des rois mages à la crèche, un événement précédemment confondu avec la fête de Noël.

pape Jules II décida de donner un nouveau sens à la fête des Rois. Dorénavant, les catholiques étaient tenus d’assister à la messe. On fêtera l’Épiphanie, pou rappeler la visite des rois mages à la crèche, un événement précédemment confondu avec la fête de Noël.

Ce jour-là, au Québec, les paroissiens se présentaient à la messe, mais se retrouvaient par la suite à la maison pour le repas des Rois. Comme au Moyen Âge, on élisait roi, fût-elle une femme, la personne qui trouvait la fève dans le gâteau des Rois. On l’affublait d’une couronne puis on buvait à sa santé. Le repas terminé, on faisait à nouveau la fête jusque tard dans la nuit.

Sources :

Lacoursière, Jacques, Histoire populaire du Québec, éd. cédérom.

Provencher, Jean, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, Montréal, éd. du Boréal, 1988.

Souvenirs personnels.

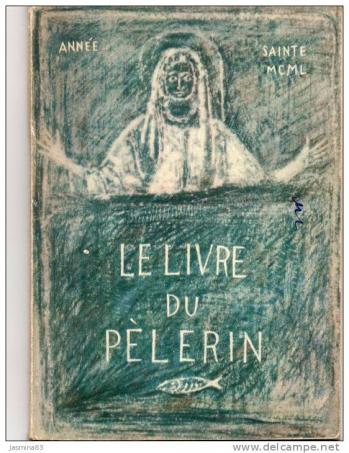

1950 a été décrétée « année sainte » par le pape Pie XII et à cette occasion, il invite les catholiques du monde entier à faire pèlerinage à Rome.

L’année sainte correspond à une année déterminée durant laquelle le pape proclame des célébrations pouvant produire des indulgences plénières. Celles-ci « remettent les peines temporelles dues pour les péchés » et s’obtiennent à quatre conditions : confession, communion, visite de quatre basiliques majeures et prières. Depuis 1470, le jubilé se fait tous les 25 ans. L’année jubilaire de 1950 est dite « Année du grand pardon » ou « Grand retour ».

On sait combien le pèlerinage était populaire au Québec. Pensons à ceux de Sainte-Anne-de-Beaupré, du Cap-de-la-Madeleine ou de l’oratoire Saint-Joseph. Pour faire connaître l’appel du pape, quatre évêques forment, dès le début de 1950, un comité national canadien pour transmettre l’invitation.

Des milliers de Canadiens, dont dix mille francophones, se rendent à Rome et les journaux publient les noms des partants de même que des photos de groupes de pèlerins qui s'y rendent par avion ou par bateau.

Des milliers de Canadiens, dont dix mille francophones, se rendent à Rome et les journaux publient les noms des partants de même que des photos de groupes de pèlerins qui s'y rendent par avion ou par bateau.

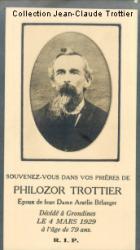

Un des groupes de pèlerins, composé de 120 personnes âgées en moyenne de 48 ans, dont Mgr Maurice Roy et le ministre Camille Pouliot, monte à bord du navire Columbia le vendredi 13 octobre 1950, à Québec. Ces pèlerins ont payé leur voyage 860 $ chacun. À cette époque, cette somme est relativement importante compte tenu du fait que le salaire moyen d’un ouvrier ne dépassait guère les 2 000 $ par année. Pour 40 des 120 de pèlerins, il n’y aura pas de retour.

La traversée de l’océan est difficile : tous les pèlerins souffrent du mal de mer. Ils ont peine à assister aux conférences données sur le navire par les prêtres qui les accompagnent. Enfin, le groupe débarque à Lisbonne (Portugal) le 22 octobre ; il entreprend un véritable marathon de visite de lieux dits « miraculeux ». À peine arrivé, le groupe se rend à Fatima où il prie pendant deux heures pour la conversion de la Russie.

Deux jours plus tard, il a déjà quitté le Portugal et se trouve en France, plus précisément à Lourdes. Le 25 octobre, il est à Tours et il assiste au dévoilement d’une dalle-souvenir à l’Ermitage Saint-Joseph : c’est-là que mère Marie de l’Incarnation avait révélé son projet de mission en Nouvelle-France. Par la suite, il groupe se rend à Paris, et après un pèlerinage au Sacré-Cœur de Montmartre, il parvient, le 29 octobre, à la basilique de Lisieux.

Enfin, le 31 octobre, les pèlerins canadiens arrivent à Rome où, dès leur arrivée, ils suivent une procession de la basilique Sainte-Marie-Majeure jusqu’à Saint-Pierre. Et le lendemain, avec 700 000 autres fidèles et 650 cardinaux et évêques, ils assistent à la proclamation du surprenant dogme de l’Assomption de la Vierge.

Le pèlerinage n’est pas fini. Après avoir été reçu en audience par le pape (12 personnes), le groupe assiste à la béatification de Marguerite Bourgeois. Plusieurs pèlerins n’hésitent pas à dire qu’ils se croient dans « l’antichambre du Ciel ». Plusieurs sont dans l’antichambre de la mort et ne le savent pas.

Un terrible accident

Le 13 novembre 1950, 40 des 120 personnes du groupe de pèlerins prennent l’avion pour revenir au pays. L’appareil, baptisé le Pèlerin canadien, est un DC-4 Skymaster exploité par la compagnie aérienne Curtiss-Reid Air Tours de Cartierville. Pendant la guerre, ce même appareil avait servi au transport de l’amiral américain C.W. Nimitz.

Le vol qui devait partir à 8 h est retardé par suite d’une audience accordée par le pape à tous les Canadiens qui se trouvent alors à Rome. La compagnie aérienne en profite pour faire l’inspection des quatre moteurs du DC-4. En début d’après-midi, 40 des 120 pèlerins montent à bord de l’avion en compagnie de 18 ou 20 autres personnes. (Mgr Vachon, archevêque d’Ottawa, avait annulé son voyage de retour à la dernière minute.)

À 14 h 16, l’avion s’envole ; le plan de vol prévoit une escale à Paris après le contournement des Alpes. Vers 17 h 3, l’aéronef qui a subitement dévié de sa route se fracasse sur le mont Obiou à 2 700 mètres d’altitude et entraîne dans la mort tous les occupants. Pendant trois jours, une centaine de sauveteurs alpins retirent des débris les restes des occupants de l’appareil de même qu’une imposante masse de dollars américains liés par un fil rouge. Des rumeurs circuleront autour du massif de l’Obiou sur des enrichissements inattendus dans la région. Parmi les débris de l’appareil, on trouve un lot de montres dorées, astucieusement disposées en auréoles et qui auraient échappé au douanier parce que la poitrine d’une femme s’offrait alors comme un sanctuaire inaccessible.

Les corps des victimes sont d’abord entreposés dans un dépositoire à Grenoble puis inhumés temporairement, en juin 1951, au Petit Sablon, cimetière magnifiquement situé dans la perspective du mont Saint-Eynard (un dernier corps sera trouvé en septembre 1951). Enfin, en 1955, 53 victimes reçoivent leur sépulture définitive à La Salette-Fallavaux.

puis inhumés temporairement, en juin 1951, au Petit Sablon, cimetière magnifiquement situé dans la perspective du mont Saint-Eynard (un dernier corps sera trouvé en septembre 1951). Enfin, en 1955, 53 victimes reçoivent leur sépulture définitive à La Salette-Fallavaux.

Un des passagers, l’abbé Romano Mocchiutti, prêtre de rite byzantin, verra sa dépouille mortelle transportée en Italie en Alfa-Roméo, limousine qu’un carrossier a transformée pour l’occasion. Or, cet abbé était membre de l’organisation anticommuniste ProRussie et devait être attaché au secrétariat outaouais du délégué apostolique, Mgr Antoniutti.

Un mystère

Que cachait donc l’avion ? Souvenons-nous qu’en 1950, nous sommes en pleine guerre froide. En 1949, le Vatican émettait un décret menaçant d’excommunication les Français qui « apporteraient leur concours aux communistes ». La chasse aux communistes, appelée « maccarthysme » (du nom du sénateur américain du même nom), est en cours depuis le mois de février, et la guerre en Corée fait rage depuis le mois de juin. De nombreux religieux sont arrêtés et enfermés dans des camps de concentration derrière le « rideau de fer ».

L’abbé Mocchiutti aurait-il transporté, dans ses bagages, des documents secrets destinés à desservir les intérêts soviétiques dans la guerre de Corée ? C’est la thèse du géographe Louis-Edmond Hamelin. Pour empêcher ces documents de se rendre à destination, les services secrets soviétiques mettent en place l’opération ZACHVAT, consistant à détourner l’avion, sans doute vers l’Autriche. L’équipe de l’opération est composée de deux personnes : une certaine Valentina, une ravissante tigresse russe de 36 ans, et d’un Méditerranéen, Amilcar, gorille obéissant aveuglément à Valentina.

Mais deux personnes pour détourner un avion à une époque où cela n’est pas encore courant, c’est peut-être trop peu. Quoi qu’il en soit, il y a peut-être eu lutte dans l’appareil qui a brusquement dévié de sa course pour enfin s’écraser sur l’Obiou le 13 novembre 1950. Le Canada ne mènera aucune enquête officielle sur ce fameux écrasement.

Sources:

Hamelin, Louis-Edmond, L’Obiou : Entre Dieu et Diable, éd. du Méridien, 1990 ; journaux d’époque ; documentation personnelle.

Le deuil de Monsieur de Montespan

Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan avait le bonheur, croyait-il, d’avoir épousé la plus belle femme du royaume de France : Françoise-Athénaïs de Rochechouart Mortemort. La très jolie jeune femme, demoiselle d’honneur de la reine, est un jour remarquée par le roi, Louis XIV – qui aurait pu être qualifié d'obsédé sexuel n'eut été de son rang –, lequel s’intéressait beaucoup plus aux reliefs de la géographie féminine qu’aux besoins de ses sujets. Louis XIV voulait attirer dans sa couche la belle Françoise-Athénaïs qui suppliait son mari de l’emmener en Gascogne pour la soustraire aux avances du Roi-Soleil. Fort de la vertu de sa femme, Louis-Henri de Montespan se refusa à quitter Paris et la cour du roi.

Pendant que M. de Montespan guerroyait dans le Roussillon, la vertu de Françoise-Athénaïs tomba au champ d’honneur du lit de Louis XIV. De retour de guerre, M. de Montespan apprit que sa femme était dorénavant la maîtresse du roi. La première surprise passée, la réaction du marquis fut violente : il asséna sur la joue de sa femme une gifle qui laissera sa trace pendant quelques jours. Quelque peu soulagé par cette violente réaction, Louis-Henri signifia à son épouse que, roi ou pas, son amant ne trouvera aucune complaisance chez le marquis de Montespan qui mit en œuvre tous les moyens possibles pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Et pendant quelques semaines, Louis-Henri fit un tapage épouvantable à la cour pour flétrir l'attitude indigne d'un monarque qui, pour son bon plaisir, foulait aux pieds tous les principes de la famille, de l'honneur et de la religion. Le roi tout puissant commença à en avoir assez du marquis de Montespan et ordonna son exil.

tomba au champ d’honneur du lit de Louis XIV. De retour de guerre, M. de Montespan apprit que sa femme était dorénavant la maîtresse du roi. La première surprise passée, la réaction du marquis fut violente : il asséna sur la joue de sa femme une gifle qui laissera sa trace pendant quelques jours. Quelque peu soulagé par cette violente réaction, Louis-Henri signifia à son épouse que, roi ou pas, son amant ne trouvera aucune complaisance chez le marquis de Montespan qui mit en œuvre tous les moyens possibles pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Et pendant quelques semaines, Louis-Henri fit un tapage épouvantable à la cour pour flétrir l'attitude indigne d'un monarque qui, pour son bon plaisir, foulait aux pieds tous les principes de la famille, de l'honneur et de la religion. Le roi tout puissant commença à en avoir assez du marquis de Montespan et ordonna son exil.

Un grand deuil

S'enfonçant chaque jour un peu plus dans sa douleur et sa colère, le marquis en arriva à une action étonnante, à une bravade que seul un Gascon courageux pouvait imaginer. Il savait qu'il avait perdu définitivement sa femme, que la cour lui était désormais interdite, et qu'il lui fallait regagner sa lointaine Gascogne. Mais il ne partira pas sans faire un coup d'éclat qui lui rendra son honneur perdu et mettra, pensait-t-il, les rieurs de son côté.

Nous sommes au début de l’année 1669. Le marquis de Montespan va quitter Paris. Pendant que le roi préside son Conseil, on voit arriver dans la cour du château le plus étrange attelage qui se soit jamais vu : la lourde berline de voyage du marquis est ornée des plus arrogantes armes parlantes de son nouvel état : les plumets fichés aux quatre coins de la voiture ont été remplacés par des bois de cerf les plus gigantesques que ses gens ont pu se procurer, de grands voiles noirs donnent au carrosse la plus funèbre apparence, rehaussée de surcroît par un sombre attelage de chevaux à la robe d'ébène. Le marquis, quant à lui, a revêtu les vêtements du grand deuil et c'est dans cet équipage qu'il vient s'installer sans la moindre vergogne au milieu de la salle des pas perdus par où le roi va quitter son Conseil. Les courtisans, affolés d'une pareille audace, s'éloignent autant qu'ils le peuvent du trop compromettant marquis qui se retrouve bientôt seul, au milieu du vestibule, face à la porte par où va sortir le roi. Lorsque le roi sort enfin de son Conseil, il s'arrête, étonné et après un court instant de silence, il interroge le marquis : « Pourquoi tout ce noir, monsieur ? »

— Sire, réplique sans se troubler le marquis, je porte le deuil de ma femme !

— Le deuil de votre femme ? interroge Louis XIV un peu surpris.

— Oui, Sire, pour moi elle est morte et je ne la reverrai plus... »

Puis il s'incline dans une révérence arrogante et, devant tous les courtisans effarés, il tourne les talons avec la plus grande désinvolture, puis regagne son carrosse funèbre avec lequel il traverse la France pour se rendre dans sa Gascogne natale.

Des funérailles

À peine parvenu dans ses domaines, il lance à tous les seigneurs du voisinage une invitation à la solennelle messe d'obsèques qui met un terme à sa vie conjugale. Imaginez le spectacle de cette cérémonie funèbre autour d'un cercueil vide, transporté en grand apparat jusqu'à la chapelle du village, dans le carrosse aux cornes de cerfs plus que jamais tendu de noir ! C'est avec éclat que le marquis de Montespan veut que tout le pays de Gascogne sache qu'il n'accepte pas et que si quelqu'un, en cette affaire, a perdu l'honneur, ce n'est pas le mari, mais celui qu'il appelle le voleur d'épouse...

À peine parvenu dans ses domaines, il lance à tous les seigneurs du voisinage une invitation à la solennelle messe d'obsèques qui met un terme à sa vie conjugale. Imaginez le spectacle de cette cérémonie funèbre autour d'un cercueil vide, transporté en grand apparat jusqu'à la chapelle du village, dans le carrosse aux cornes de cerfs plus que jamais tendu de noir ! C'est avec éclat que le marquis de Montespan veut que tout le pays de Gascogne sache qu'il n'accepte pas et que si quelqu'un, en cette affaire, a perdu l'honneur, ce n'est pas le mari, mais celui qu'il appelle le voleur d'épouse...

Françoise-Athénaïs, marquise de Montespan, ne se contente pas de son titre de marquise et réclame celui de duchesse. Mais pour être duchesse, il faut que son mari soit duc. C’est ainsi que le roi décide de faire M. Montespan duc. Il apprend la nouvelle par sa femme et lui oppose le refus le plus dédaigneux, comme toujours formulé de la façon la plus percutante : « Sa Majesté a fait huit ou dix enfants à mon épouse sans m'en dire un mot, il peut bien lui faire présent d'un duché sans pour cela m'appeler à l'aide... Si Madame de Montespan rêve des ambitions, la mienne est depuis quarante ans satisfaite : je mourrai marquis à moins d'une catastrophe imprévue... »

Le marquis de Montespan est mort à Toulouse en 1701 à l’âge de 61 ans. Il a signé son testament comme ceci : « De Pardaillan de Gondrin Montespan, époux séparé quoique inséparable. » Son épouse décèdera six ans plus tard à l’âge de 66 ans.

Sources :

BARATON, Alain, Vice et Versailles, Paris, Le Livre de Poche, 2011.

CASTAGNON, Robert, Gloires de Gascogne, éd. Loubatières.

Nos ancêtres les femmes (suite)

Pendant longtemps, les Églises chrétiennes (et encore aujourd’hui l’islam) ont considéré la femme comme un instrument de la tentation diabolique. Saint Jérôme, persuadé de l’ardeur dévorante de la femme, dira aux hommes : « Quiconque aime trop son épouse est adultère. » De nombreux autres saints rabaissent la femme : dont saint Augustin qui décrète : « Homme, tu es le maître, la femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu. » Plus tard, saint Thomas enfoncera le clou : « La femme a été créée plus imparfaite que l'homme, même quant à son âme. » La maternité inspire même le dégoût : saint Jérôme, qui a dû être un homosexuel qui s’ignorait, trouve aux femmes enceintes « un aspect hideux » et saint Ambroise clame : « Heureuses les stériles ! » Mais le champion de la misogynie et de la bêtise est saint Odon de Cluny (879-942, abbé de Cluny en 927 (il a inventé la notation musicale) qui, au Xe siècle, déclare à propos de la femme : « Nous, qui répugnons à toucher du vomi et du fumier, comment pouvons-nous désirer serrer dans nos bras ce sac de fientes ? » On se demande bien comment ces hommes peuvent encore conserver leur statut de saint alors qu'ils méprisaient la moitié du genre humain.

Les Pères de l'Église ont voulu faire oublier que Jésus était l'ami des femmes. Souvenons-nous qu’un jour Jésus entra chez Marthe et Marie. Pendant que Marthe s’affairait à un service compliqué, Marie s’était assise au pied de Jésus pour écouter sa parole. Marthe, sans doute un peu frustré dit alors : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m’aider » Et Jésus de répondre : « C’est Marie qui a choisi la meilleure part. »

L’Église catholique, qui a pourtant peur de la femme, va finir par la défendre, au XIIe siècle, contre l’irresponsabilité des hommes. En effet, au Moyen âge les hommes utilisaient les femmes comme bon leur semblait. L’homme répudiait facilement son épouse pour en prendre une deuxième ou une troisième, en mettant à la porte la légitime et ses enfants. Les monastères d’Europe étaient encombrés de femmes et d’enfants expulsés des lieux où ils vivaient. Il fallait civiliser les hommes. C’est ainsi que l’Église fit du mariage, qui était alors un acte privé, un acte public en l’élevant au rang de sacrement. Ainsi, les hommes furent alors tenus de s’engager publiquement envers leur femme.

contre l’irresponsabilité des hommes. En effet, au Moyen âge les hommes utilisaient les femmes comme bon leur semblait. L’homme répudiait facilement son épouse pour en prendre une deuxième ou une troisième, en mettant à la porte la légitime et ses enfants. Les monastères d’Europe étaient encombrés de femmes et d’enfants expulsés des lieux où ils vivaient. Il fallait civiliser les hommes. C’est ainsi que l’Église fit du mariage, qui était alors un acte privé, un acte public en l’élevant au rang de sacrement. Ainsi, les hommes furent alors tenus de s’engager publiquement envers leur femme.

Mais être femme reste difficile, très difficile. Lady Flemming, gouvernante de Marie Stuart, a été chassée de la cour pour s’être vantée d’avoir été remarquée « bibliquement » par Henri II. Et Françoise de Rohan a été exilée parce que le duc de Nemours, lui ayant fait un enfant, l’avait ensuite abandonnée au lieu de l’épouser comme il l’avait promis.

Encore en 1900, la femme a la réputation d’être un être faible, incapable de contrôler ses émotions. Ainsi, lors du grand feu de 1900, à Hull, on dit des femmes : « Des femmes de pauvres familles s'agenouillaient dans la rue et demandaient au ciel de les épargner. D'autres furent trouvées évanouies dans leur demeure. » Au regard de la loi, la femme reste mineure même quand elle prend époux. C’est l’homme qui décide. La femme ne conquiert sa majorité que dans le veuvage. S’il a pris longtemps aux hommes d’avoir le droit de vote, il a en pris encore plus pour les femmes dont on discutera, en Cour suprême du Canada, en 1928, si elle est une personne ou non.

Les pionnières

En 1927, cinq femmes, soit Irene Parlby, Emily Murphy, Nellie McClung, Henrietta Muir Edwards et Louise McKinney, signent une pétition réclamant que la Cour suprême du Canada se penche sur l'expression « personnes qualifiées » de l'article 24 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 et détermine si elle comprenait les femmes comme étant des personnes admissibles à la nomination au Sénat. Après que la Cour eut rendu sa décision selon laquelle l'expression n'englobait pas des personnes de sexe féminin, les requérantes ont interjeté appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé en Angleterre. Le 18 octobre 1929, le Comité a infirmé la décision de la Cour suprême et a jugé que « personnes qualifiées » de l'article 24 comprenait les femmes et que les femmes étaient « admissibles au processus de nomination et au poste de membre du Sénat du Canada » (Dominion Law Reports, [1930] 1 DLR).

De toutes les femmes qui ont été les « fondatrices » du Québec on a d’abord retenu le nom de religieuses : Marie Guyart, dite de l’Incarnation, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, Marguerite d’Youville... On a surtout traité des femmes ayant fait carrière dans des communautés ou ayant eu un mari célèbre. De toutes nos ancêtres, les premières qui ont fait parler d’elles, en bien et en mal, sont les « filles du roi ». On écrit sur elles depuis plus de trois siècles, souvent à tort et à travers. Si on connaît relativement bien leur comportement en Nouvelle-France, on ne sait rien ou presque par contre de la vie de ces filles dans la mère patrie et des raisons qui les ont poussées à s'établir en Amérique. Il reste tant à faire pour connaître et faire connaître l'histoire des femmes, et ainsi reconnaître leur part dans la marche de l'humanité...

LE GUIDE DE LA BONNE ÉPOUSE

Tiré de la revue Housekeeping Monthly, 13 mai 1955.

Assurez-vous que le souper est prêt. Pour votre mari, planifiez d’avance, même la veille, un repas délicieux et juste à temps pour son retour [du travail]. Ainsi, vous lui montrez que vous avez pensé à lui et que ses besoins vous préoccupent. La plupart des hommes ont faim quand ils arrivent à la maison et la perspective d’un bon repas (particulièrement leur met préféré) fait partie de l’accueil chaleureux dont ils ont besoin.

-

Préparez-vous. Prenez 15 minutes pour vous reposer ; ainsi, vous serez fraîche quand il arrivera. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez épanouie. Il a passé une journée auprès de gens exigeants.

-

Soyez joyeuse, au moins un peu, et plus intéressante pour lui. À cause de la journée qu’il a eue, il a peut-être besoin d’être requinqué et cette tâche vous revient.

-

Faites disparaître le désordre. Faites une dernière inspection des principales pièces de la maison avant l’arrivée de votre mari.

-

Ramassez les livres d’école, jouets, papier, etc. et époussetez les tables.

-

Pendant les mois les plus froids de l’année, vous devriez lui préparer un feu de foyer pour qu’il puisse se détendre au coin de l’âtre. Votre mari aura alors l’impression d’être dans un havre d’ordre et de paix, ce qui aura pour effet de vous requinquer à votre tour. Après tout, voir à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle.

-

Préparer les enfants. Prenez quelques minutes pour laver les mains des enfants et leur visage (s’ils sont petits), peignez leurs cheveux et, au besoin, changez leurs vêtements. Ce sont de petits trésors chéris et il aimerait les voir comme étant tels. Abaissez le niveau de bruit. Au moment de son arrivée, éliminez les bruits de laveuse, sécheuse ou aspirateur. Exhortez les enfants au calme.

-

Soyez heureuse de le revoir.

-

Accueillez-le avec un sourire chaleureux et montrez-lui que vous voulez sincèrement lui plaire.

-

Écoutez-le. Vous avez peut-être une douzaine de choses à lui dire, mais le moment de son arrivée n’est pas le temps propice. Laissez-le parler d’abord. Rappelez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants que les vôtres.

-

Faites sienne la soirée. Ne vous plaignez pas s’il arrive tard ou s’il soupe à l’extérieur, ou ailleurs pour s’amuser sans vous. Essayez plutôt de comprendre son monde de stress et de tension, et son réel besoin d’être à la maison et de relaxer.

-

Votre but : veiller à ce que votre maison soit un havre de paix, d’ordre et de tranquillité où votre mari peut refaire ses forces physiques et spirituelles.

-

Ne l’accueillez pas avec des plaintes et des problèmes.

-

Ne vous plaignez pas s’il arrive en retard pour le souper et même s’il passe la soirée à l’extérieur. Tenez cela comme étant insignifiant en comparaison avec ce qu’il peut avoir subi pendant la journée.

-

Mettez-le à l’aise. Faites-le asseoir dans une chaise confortable ou s’étendre sur le lit de la chambre. Préparez-lui un breuvage chaud ou froid.

-

Préparez son oreiller et offrez-lui de lui retirer ses chaussures. Parler d’une voix basse, réparatrice et plaisante.

-

Ne lui posez pas de question sur ces actes ou ne mettez pas en doute son jugement ni son intégrité. Rappelez-vous : il est le maître de la maison et à ce titre il appliquera toujours sa volonté équitablement et objectivement. Vous n’avez pas le droit de le contester.

-

Une bonne épouse sait toujours où est sa place.

Qui peut dire le nom de sa première ancêtre matrilinéaire ? La mienne est Marie Garnier (Charles et Jeanne Labraye), engagée avec son mari, Olivier Charbonneau, à La Rochelle le 5 juin1659, arrivée à Montréal le 20 septembre1659. C’est drôle, mais la plupart des généalogistes que je rencontre ne connaissent souvent pas l’identité de leur première ancêtre.

Il suffit de consulter brochures, fascicules, livres et dictionnaires pour se rendre compte que les femmes, au Québec, sont ignorées par la généalogie et par l’histoire. À en croire les écrits de la majorité des généalogistes, la paternité est une certitude et la maternité un terme médical ! Dans nos livres d’histoire, on devise sur des ancêtres du moyen-âge dont le nom de la mère de leurs enfants est inconnu. Ce qui est encore plus étonnant, c’est que les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire de la généalogie et de l’histoire, et pourtant la généalogie féminine et l’histoire des femmes sont à peine plus populaires aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a un quart de siècle.

De nombreux ouvrages ont été publiés sur les pionniers de la Nouvelle-France. Pensons, par exemple, aux ouvrages de Jacques Saintonge (Nos ancêtres) et de Robert Prévost (Portraits de familles pionnières), ainsi que le fameux ouvrage Nos racines dont chaque fascicule, on s’en souviendra, contenait une biographie d’ancêtre. Aucun de ces ouvrages n’a consacré de notices biographiques à des femmes. À les lire, on a l’impression que les femmes – pourtant la moitié des sociétés de toutes époques – n’ont été qu’accessoires. Saluons par contre le fichier Origine, le premier instrument de recherche qui traite les femmes comme des personnes, des ancêtres à part entière, et ce livre de Robert Prévost, Figures de proue du Québec. Évocation de 700 femmes « dépareillées ».

La femme est pourtant la composante essentielle de la famille. La preuve en est que les foyers monoparentaux sont d’abord et avant tout composés de femmes chefs de famille, et que les familles se désunissent généralement après la mort de la mère. De plus, la maternité est un état biologique que l’on peut constater de visu alors que la paternité n’a bien longtemps été qu’un acte de foi. Je dis été, parce qu’aujourd’hui, l’ADN peut démontrer la paternité.

Le péché originel

Comment se fait-il que la femme ait été laissée de côté et le soit encore de nos jours, particulièrement en généalogie et en histoire ? Il faut dire que ce n’est pas d’hier que la femme est traitée comme une personne sans importance ou pire, comme une tentatrice ou un mal nécessaire. Cela remonte à loin dans notre histoire et celle du monde. Pensons à Ève qui aurait fait chuter Adam et à cause de qui nous naîtrions tous avec le… péché originel !

Les évangélistes Luc et Mathieu ont voulu démontrer que Jésus a réalisé la promesse des écritures, faites jadis au roi David par l'intermédiaire du prophète Natan[1], qui disait que le roi sauveur attendu devait être un descendant de David. Ils font ainsi une généalogie de Jésus qui établit l'ascendance de Joseph, son père, jusqu'à Adam pour le premier, et à Abraham pour le second (Mathieu 1.1 à 1.17 et Luc 3.23 à 3.4). La première se décline comme suit : Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra... Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie de laquelle est né Jésus.