- Accueil

- Blog

Blog

Petite histoire de l'aréna Robert-Guertin

L’aréna Robert-Guertin, situé à Gatineau dans le quartier Île de Hull, fait les manchettes de la presse régionale depuis plus de trois ans maintenant. Sera-t-il démoli et remplacé par un centre multifonctionnel ? Retour sur l’histoire d’un aréna qui a longtemps été au cœur de nombreux événements sportifs, culturels et économiques de l’Outaouais.

L’aréna Robert-Guertin est la troisième patinoire couverte de Gatineau. La première était située rue Laurier, dans l’île de Hull et portait le nom de Parc Royal. Construit en 1905 par un groupe d’hommes d’affaires hullois, le Parc Royal était une patinoire de glace naturelle et couverte et était devenu un « centre multifonctionnel » quand on y a ajouté, en 1908, un théâtre de vaudeville, le plus grand au Canada. En 1921, on y a présenté la pièce à succès Aurore l’enfant martyr. Le Parc Royal est disparu dans un gigantesque incendie en janvier 1928.

À la suite de l’incendie du Parc Royal, il n’y aura pas de patinoire couverte à Gatineau avant 1938, et c'est à... Buckingham qu'il sera construit. En effet, un an après l’incendie qui a détruit le « centre multifonctionnel », s’est produit le fameux krach de la bourse new-yorkaise qui a plongé le monde occidental dans la Grande dépression économique des années 1930 laquelle a été suivie par la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Il n’a donc pas été possible de remplacer le Parc Royal, et ce, au grand déplaisir de Robert Guertin qui déplorait le fait que les équipes et les spectateurs de Hull et de l’ensemble de l’Outaouais devaient se donner rendez-vous à l’Auditorium d’Ottawa. Son rêve était de donner un aréna à sa ville.

En 1938, Buckingham était une municipalité indépendante située à une trentaine de kilomètres de la métropole de l'Outaouais, Hull. Quoi qu'il en soit. il semble bien que ça a été le l’Association athlétique et social Hull-Volant, fondée en 1932, et ce, à l’instigation de Robert Guertin, qui a alors entrepris une campagne de sensibilisation auprès de la population hulloise et de ses dirigeants politiques dans la deuxième moitié des années 1940. Le 17 janvier 1940, la ville tenait un référendum pour obtenir l'assentiment de la population à un emprunt de 230 000 dollars pour la construction d'un aréna. Le règlement d'emprunt est défait 385 à 245 voix. Seuls les propriétaires avaient alors droit de vote.

En 1948, le Hull-Volant déléguait quatre de ses membres, dont Robert Guertin, auprès du conseil municipal pour le convaincre de construire un aréna. À cette même époque ville de Thurso, se dotait d'un aréna. En janvier 1950, la direction du Hull-Volant écrivait à tous les corps publics et les clubs sociaux pour qu’ils fassent pression auprès du conseil municipal pour la construction d’un aréna à Hull. L’année suivante, Guertin se lançait en politique active et posait sa candidature au poste de conseiller municipal représentant le quartier Montcalm. Élu, il a poursuivi sa campagne et en 1952, il formait un comité avec deux autres « échevins » pour la construction d’une patinoire couverte avec glace artificielle.

L’ancienne ville de Hull n’était pas riche, c'est vrai, mais sa population se complaisait dans sa dépendance à l'égard de sa voisine, Ottawa. Il fallait donc convaincre les citoyens de la nécessité d’un tel équipement dont la construction et l’entretien auront des conséquences sur la facture de taxe.

Quoi qu’il en soit, en 1954, le comité de l’aréna rencontrait Frank Selke, gérant général des Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey, qui a émis conseils et idées au sujet du projet d’aréna et discuté la possibilité d’inscrire une équipe junior dans la Ligue de hockey junior du Québec. Bob Guertin présidait cette rencontre à laquelle assistaient également des membres de divers corps publics. À la suite de cette rencontre, Robert Guertin s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour obtenir du gouvernement provincial une subvention de 100 000 dollars. On espérait que très bientôt la Ville de Hull pourrait se doter d’une patinoire couverte et d’un stade de baseball.

Quoi qu’il en soit, en 1954, le comité de l’aréna rencontrait Frank Selke, gérant général des Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey, qui a émis conseils et idées au sujet du projet d’aréna et discuté la possibilité d’inscrire une équipe junior dans la Ligue de hockey junior du Québec. Bob Guertin présidait cette rencontre à laquelle assistaient également des membres de divers corps publics. À la suite de cette rencontre, Robert Guertin s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour obtenir du gouvernement provincial une subvention de 100 000 dollars. On espérait que très bientôt la Ville de Hull pourrait se doter d’une patinoire couverte et d’un stade de baseball.

Un an plus tard, Guertin avait amassé la jolie somme de 171 000 dollars auprès du gouvernement provincial et de diverses entreprises hulloises. L’année suivante, la Ville consultait la population au moyen d’un référendum en vue d’emprunter la somme de 300 000 dollars. Les contribuables ont répondu positivement à la demande de la Ville qui a rapidement mis en chantier le futur aréna.

Construit par la firme Ed. Brunet (fondée en 1931), l’aréna de Hull, qui compte 3 196 sièges, a été inauguré le 22 novembre 1957 par une équipe de comédiens de la populaire émission de télévision La Rigolade, mettant en vedette Denis Drouin, Marcel Giguère, Roger Turcotte et Élaine Bédard. Il est construit en béton armé et en blocs de béton ; sa toiture est soutenue par une impressionnante « forêt » (structure de bois) peinte en gris. L’extérieur du bâtiment sera achevé dans les années 1975-1980.

En 1959, l’aréna de Hull est devenu la maison des Canadiens Hull-Ottawa de la Ligue professionnelle de l’Est. De futures grandes vedettes de hockey ont fait partie de cette équipe dont les Cesare Maniago, Claude Larose, Claude Pronovost, Robert Rousseau, Gilles Tremblay, etc. D’autres clubs y seront très populaires dont les Festivals de Hull et, évidemment, les Olympiques. Le tournoi des la coupe Memorial s’y est aussi tenu à trois reprises : 1958, 1982 et 1997.

Il n'y a pas eu que du hockey, mais aussi de la lutte, avec les Édouard Carpentier, Jean Rougeau et Hans Schmidt, qui a été très populaire pendant une vingtaine d’années. Gaétan Hart y a boxé et le chanteur d’opérette Georges Guétary est aussi venu y chanter. Il y a aussi eu le fameux Salon du commerce de Hull qui s’y est tenu de 1961 à 1984 et de nombreux « bingos » monstres.

Le vieil aréna sera peut-être démoli bien que sa structure de béton a été conçue pour durer 200 ans. On ne peut pas dire que le développement durable une préoccupation de tous les instants à Gatineau.

Sources :

Archives de la Ville de Gatineau.

Centre régional d'archives de l'Outaouais (CRAO) fonds du Hull-Volant.

Le Progrès de Hull (Hull), 1953.

TROTTIER, Jean-Claude, Le petit Hull-Volant, Gatineau, 2011.

Documentation personnelle.

Il y a 100 ans : l'attentat qui déclencha la Grande Guerre

Ce jour-là, le 28 juin 1914, François-Ferdinand de Habsbourg, archiduc et héritier présomptif de l'empereur austro-hongrois, François-Joseph, visite la ville de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, territoire que l'empire a annexé en 1908 au grand mécontentement de la Russie et de la Serbie. De fait, les populations slaves des Balkans n'acceptent pas la mainmise des Austro-hongrois sur un territoire slave et souhaitent plutôt la création d'un État serbo-croate (la future Yougoslavie).

Des foyers extrémistes se sont développés pour chasser les intrus des territoires slaves. L'une des organisations des plus actives est la « Main noire » dirigée par le chef des services secrets serbes, le colonel Dragitin Dimitrijevic. Il fait placer sur le parcours de l'archiduc, sept conspirateurs chargés d'assassiner l'illustre visiteur qui est accompagné de son épouse morganatique, l'archiduchesse Sophie, née Chotek. L'attentat est apparemment préparé avec l'approbation de hautes personnalités politiques serbes qui se savent appuyées du tsar Nicolas II, de Russie, en cas de guerre avec l'Autriche-Hongrie.

morganatique, l'archiduchesse Sophie, née Chotek. L'attentat est apparemment préparé avec l'approbation de hautes personnalités politiques serbes qui se savent appuyées du tsar Nicolas II, de Russie, en cas de guerre avec l'Autriche-Hongrie.

Les sept conspirateurs n'ont aucune expérience des armes, et ce n'est que par une étonnante succession de coïncidences qu'ils parviendront à leur fin. À 10 h 15, le défilé de six voitures dépasse le premier membre du groupe, Mehmebasic qui ne parvient pas à obtenir un bon angle de tir ; il décide de ne pas tirer. Le deuxième membre, Vaso Cubrilovic, laisse passer le convoi sans tirer. Nedeljko Čabrinović, lance une bombe sur la voiture de François-Ferdinand, mais, dans sa précipitation, il n'avait pas attendu les huit secondes recommandés pour la lancer : l'archiduc a le temps de prendre la bombe dans sa main et de la rejetée ; l'explosion détruit la voiture suivante, blessant gravement ses passagers et plusieurs personnes dans la foule. Čabrinović avale alors sa pilule de cyanure et saute dans la rivière tout proche. Les voitures se hâtent alors vers l’hôtel de ville, et la foule panique. La police sort Čabrinović de la rivière. Celui-ci est violemment frappé par la foule avant d'être placé en garde à vue. La pilule de cyanure qu'il avait prise était vieille ou de trop faible dosage, de sorte qu'elle n'a pas eu l'effet prévu. Certains des autres conspirateurs s'enfuient en entendant l'explosion, présumant que l'archiduc a été tué.

L'archiduc décide d'aller à l'hôpital rendre visite aux victimes de la bombe avant d'aller déjeuner. Pendant ce temps, Gravilo Princip, dont le mobile de l'attentat est la « vengeance pour toutes les souffrances que l'Autriche-Hongrie endurer au peuple », se rend dans une boutique des environs pour s'acheter à manger. C'est alors qu'il aperçoit, peu avant 11 h, la voiture de François-Ferdinand qui passe près du pont Latin. Princip rattrape la voiture, puis tire deux fois : la première balle traverse la carrosserie de la voiture et atteint la duchesse Sophie à l'abdomen. La seconde balle atteint l'archiduc dans le cou. Tous deux sont conduits à la résidence du gouverneur où ils meurent peu après.

La mort tragique de l'archiduc François-Ferdinand et celle de son épouse passent d'abord presque inaperçue en Europe. En Outaouais, le journal Le Temps écrit, en première page, le 29 juin :

La mort tragique de l'archiduc François-Ferdinand et celle de son épouse passent d'abord presque inaperçue en Europe. En Outaouais, le journal Le Temps écrit, en première page, le 29 juin :

HORRIBLE RÉGICIDE COMMIS

PAR UN ANARCHISTE EN AUTRICHE

Le journal Le Droit traite de l'affaire en sixième page sous un titre assez laconique : « Un double assassinat ». Quoi qu'il en soit, sitôt les funérailles célébrées, les journaux d'ici ne parlent plus de l'attentat.

Le prince est inhumé à Vienne en catimini... Il est vrai que François-Joseph ne l'appréciait guère. Les policiers autrichiens estiment qu'il y a un lien entre les assassins et la Serbie. Il apparaît dès lors raisonnable à l'ensemble des chancelleries européennes que l'Autriche-Hongrie punisse celle-ci. Personne n'imagine qu'un conflit local entre le prestigieux empire des Habsbourg et la Serbie archaïque puisse déraper. Et pourtant...

Le vieil empereur François-Joseph ne veut à aucun prix de complications. La dynastie des Habsbourg a tout à y perdre de même que les Hongrois de l'empire, qui doivent faire face aux revendications des autres minorités : Tchèques, Polonais, Serbes, Italiens, Roumains... Mais le ministre des Affaires étrangères ainsi que les généraux austro-hongrois sont impatients d'en finir avec l'agitation serbe. Le 4 juillet, sitôt acquises les preuves de l'implication serbe dans l'attentat de Sarajevo, le ministre des Affaires étrangères envoie un émissaire à Berlin pour obtenir l'appui du kaiser (empereur d'Allemagne), Guillaume II.

perdre de même que les Hongrois de l'empire, qui doivent faire face aux revendications des autres minorités : Tchèques, Polonais, Serbes, Italiens, Roumains... Mais le ministre des Affaires étrangères ainsi que les généraux austro-hongrois sont impatients d'en finir avec l'agitation serbe. Le 4 juillet, sitôt acquises les preuves de l'implication serbe dans l'attentat de Sarajevo, le ministre des Affaires étrangères envoie un émissaire à Berlin pour obtenir l'appui du kaiser (empereur d'Allemagne), Guillaume II.

Guillaume II reçoit l'émissaire du gouvernement austro-hongrois qui s'apprête à punir les Serbes pour leur implication dans le meurtre de l'archiduc à Sarajevo. Il souhaite obtenir au préalable l'aval de son allié allemand. Le kaiser fait dire à l'empereur François-Joseph 1er qu'il « se tiendra en toutes circonstances fidèlement aux côtés de l'Autriche-Hongrie. »

Les autorités austro-hongroises remettent, le 23 juillet 1914, une note au gouvernement serbe, note dans laquelle elles exigent, en dix points, que la Serbie s'engage publiquement à ne plus soutenir d'aucune façon les menées terroristes en Bosnie. Elles exigent aussi que soient recherchés et punis les responsables serbes qui ont trempé dans l'attentat de Sarajevo et souhaite que des fonctionnaires austro-hongrois participent à l'enquête en Serbie même. Le gouvernement serbe a 48 heures pour répondre à ces 10 points, quelque peu humiliants. Il est disposé à les accepter, sachant qu'il ne peut guère attendre de soutien en Europe. Mais le tsar de Russie, Nicolas II, s'immisce dans le différend : il attend de son allié serbe qu'il fasse front à Vienne. Les dés sont jetés. Guerre il y aura !

SOURCES

DUROSELLE, Jean-Baptiste, La Grande Guerre des Français 1914-1918, Paris, éd. Perrin, 2002.

Hérodote, http://www.herodote.net/

Le Droit (Ottawa), juin et juillet 1914.

Le Temps (Ottawa), juin et juillet 1914.

James Goodwin : le monstre de Clarendon

Le jovialisme de notre début de siècle nous porte à refuser de croire dans la cruauté et la méchanceté des êtres humains. Déjà, au XVIIIe siècle, le philosophe Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) écrivait que « l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. » Pourtant, selon Marc Bekoff, qui étudie le comportement des animaux, ce qui nous en distingue, c'est que « nous sommes les seuls animaux qui cuisons la nourriture, et qu'aucune autre espèce n'est aussi nuisible pour elle-même et les autres espèces[1]. » L’affaire du « Monstre de Clarendon » le démontre amplement.

La municipalité du canton de Clarendon est située dans le comté de Pontiac, à environ 90 kilomètres à l’ouest de Gatineau. Son principal village a pris le nom du premier maître de poste du lieu, un certain James Shaw, pour devenir Shawville. Ce lieu, à forte majorité anglophone unilingue, compte aussi une loge orangiste qui célèbre, de temps à autre, la victoire de la bataille de la Boyne[2] remportée par des protestants sur les catholiques.

Vivait là un certain James Goodwin qui avait épousé Helen Condon en 1825 dans la ville de Québec. Le couple habitait depuis un certain nombre d’années dans ce lieu qui deviendra Shawville. Or, les relations du ménage, qui avait pas moins de sept enfants dont la plus jeune avait douze ans, s’étaient passablement détériorées,  et ce, au point où les chicanes n’en finissaient plus.

et ce, au point où les chicanes n’en finissaient plus.

James Goodwin était du type méchant, capable d’une cruauté sans nom. Cet homme tenait son épouse en si piètre estime, et sans doute les femmes en général, qu’il la traitait infiniment moins bien que ses animaux de ferme. Or, un jour, Helen, qui n'était plus capable d'endurer les méchancetés de son mari, s’enfuie de la maison. Ne trouvant pas à se loger, elle décide de réintégrer le foyer familial. Son mari l’y attend de pied ferme et en guise de cadeau de bienvenue et de fin d’année 1847, lui offre un nouveau logement exotique et même odoriférant : la soue à cochons, contiguë à la maison. Et il l’y enferme. Évidemment, la rumeur se propage rapidement dans le canton au point où elle vient aux oreilles du pasteur du lieu, le révérend Fred Neve, qui se rend au domicile de Goodwin, qu’il connait, pour voir ce qui en retourne de cette histoire. Le pasteur n'en croit pas ses yeux et demande au monstrueux mari ce que sa femme fait dans la soue. James Goodwin lui répond, sans la moindre gêne, que sa femme s'est elle-même enfermée (!) dans la soue et qu’elle peut en sortir comme elle y est entrée. Le pasteur adresse alors de sévères reproches à son paroissien qui réplique en assurant le révérend que la conduite d’Helen a été si mauvaise qu’elle n’a aucun droit de se plaindre.

Un pasteur nonchalant

Évidemment, le pasteur n'a pas cru son paroissien. D’autant plus qu’on apprend au même moment, que le charitable Goodwin permet à ses enfants – quelle sollicitude ! – de donner de la nourriture trois fois par jour à leur mère à travers les fentes des murs de la soue. Pire encore, la soue n’est pas nettoyée et la pauvre femme doit y faire ses besoins. L’odeur de la soue y est si suffocante que les enfants n’y entrent même pas. Nous sommes en plein hiver et la porcherie n’est évidemment pas chauffée ! Or, Goodwin refuse à sa femme les vêtements nécessaires pour se protéger du froid…

Helen a bien sûr essayé de s'évader. Mais le lâche Goodwin veille au grain : il bat sa femme, la fouette même, chaque fois qu’elle tente de sortir de sa geôle. Enfin, le 17 février 1847, les enfants trouvent leur mère morte dans sa prison.

La mort de la pauvre Helen entraîne, bien tardivement, une enquête, celle du coroner. Celui-ci a peine à entrer dans la soue, tant son plafond est bas, pour en sortir le cadavre gelé. Le corps est d’ailleurs si dur qu’il ne pourra en faire l’autopsie sur le champ.

Le procès du mari tortionnaire a lieu un an plus tard. Goodwin est alors reconnu coupable d’homicide… involontaire – les voies de la justice sont impénétrables – et condamné à la réclusion à vie dans un pénitencier. Il faut dire, qu'à cette époque, les lois ne favorisaient pas la femme. En effet, le code britannique, alors en vigueur au Canada, tolérait une certaine violence du mari à l'égard de la femme. La règle du pouce autorisait un homme à battre sa femme avec un bâton d'une épaisseur ne dépassant pas celle de son pouce. Par contre, une femme qui osait tuer son mari, même en légitime défense, voyait son crime qualifié d'abominable.

Dans cette histoire, il faut retenir que si les enfants les plus vieux des Goodwin, le pasteur, la sœur d’Helen et la population de Clarendon avaient dénoncé le sort de la pauvre femme aux autorités judiciaires, Helen aurait vécu. Car elle n’est pas simplement morte de la suite des mauvais traitements que son mari lui a fait subir, mais aussi de celle de l’indifférence de son entourage.

[1] CAVES, Stephen, Le propre de l'homme in La Revue, Paris, avril 2014, p. 92.

[2] 12 juillet 1690, Irlande.

Sources :

FRIGON, Sylvie, L'homicide conjugal au féminin, Montréal, les éditions du remue-ménage, 2004.

GIGUÈRE, Guy, En manchette depuis 150 ans – Plus ça change plus c’est pareil, Boisbriand, Michel Brûlé, 2008.

Le Droit (Ottawa), 14 février 1922.

La Revue (Paris), no 41, avril 2014.

Documentation personnelle

Chez les Églises chrétiennes, Pâques est la fête la plus importante du calendrier liturgique. Elle met le point final à la semaine sainte et constitue une sorte de nouveau départ, et surtout l’espoir de vaincre la mort dans l’éternité comme l'a fait Jésus il y a plus de 2000 ans. Il y cinquante ans, elle mettait un terme à 40 jours de jeûne et de sacrifices (pas de bonbons !). Depuis lors, la société marchande a remplacé la semaine sainte par la fête du chocolat.

Il y a cinquante ans, on déclinait les jours de la semaine sainte comme ceci : lundi saint, mardi saint, etc. Ce temps de pénitence commençait le mercredi des Cendres, 46 jours avant Pâques. Ce jour-là, les fidèles allaient à l’église se faire imposer les cendres sur le front pour se rappeler les propos que Dieu avait tenus à Adam : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré ; car tu es poussière et tu retourneras en poussière… » Les églises voyaient alors leurs statues recouvertes de voiles violets ou noirs, selon la paroisse, et ce, jusqu’à Pâques. Les vêtements liturgiques des prêtres étaient aussi violets pendant tout le carême.

La principale fête suivant le mercredi des Cendres est le « dimanche des Rameaux ». Cette fête rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les rameaux étaient constitués de feuilles de palmier, tressées ou non (les rameaux étaient aussi faits de branches de sapin à la campagne), et souvent vendus de porte en porte par des enfants de chœur. On les apportait à l’église le « dimanche des Rameaux » pour les y faire bénir. Placés en évidence sur un mur, les rameaux étaient censés protéger la maison contre la foudre et les accidents ; on s’en servait aussi comme goupillon.

À partir du jeudi saint, les cloches des églises se taisaient ; une vieille croyance  voulait qu’elles soient parties à Rome. À partir de ce jour jusqu’à Pâques, les fidèles passaient beaucoup de temps à l’église. Les familles faisaient le tour des « sept églises » ou entraient sept fois de suite dans la même église où était exposé le Saint-Sacrement dans un ostensoir (dit aussi soleil) pour gagner une indulgence plénière. L'indulgence plénière rattachée à l'exercice pouvait, soit servir à effacer toutes les peines temporelles (jours de purgatoire) dues pour les péchés commis à ce jour ou être employée à faire sortir instantanément une âme du purgatoire.

voulait qu’elles soient parties à Rome. À partir de ce jour jusqu’à Pâques, les fidèles passaient beaucoup de temps à l’église. Les familles faisaient le tour des « sept églises » ou entraient sept fois de suite dans la même église où était exposé le Saint-Sacrement dans un ostensoir (dit aussi soleil) pour gagner une indulgence plénière. L'indulgence plénière rattachée à l'exercice pouvait, soit servir à effacer toutes les peines temporelles (jours de purgatoire) dues pour les péchés commis à ce jour ou être employée à faire sortir instantanément une âme du purgatoire.

L’après-midi du Vendredi saint, dans plusieurs églises, on faisait la procession du Christ mort et on méditait sur les Sept douleurs de la Vierge Marie. Le soir, il y avait la cérémonie des Sept paroles du Christ en croix (à remarquer le chiffre 7 qui revient (sept sacrements, sept péchés capitaux, sept églises) :

- Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font,

- Tu seras avec moi au Paradis,

- Voici ton fils, voici ta mère,

- Père, père, pourquoi m’as-tu abandonné ?

- J’ai soif,

- Tout est consommé,

- Père, je remets ton esprit entre tes mains.

Le dimanche de Pâques

Le carême prenait fin le samedi à midi ; les cloches revenaient de Rome. Elles rapportaient, sous leur grosse jupe de fonte ou d'airain, les friandises aux enfants sages (ou sel pour saler le lard), toutes carillonnantes d'avoir été bénies à Rome en ce saint jour. Samedi soir, c’était la bénédiction de l’eau.

Le matin de Pâques, les fidèles se levaient dès l’aube pour aller chercher de l’eau de Pâques puisée dans un ruisseau où à la rivière. Cette eau avait, dit-on, des propriétés particulières : ne se corrompait pas, guérissait les maladies de la peau, les troubles de la vue et les indispositions bénignes. En boire sur place assurait une bonne santé pour l’année à venir

Puis c’était la messe de Pâques, préparée plusieurs jours à l’avance. L’église était dépouillée de ses ornements de deuil et les vêtements sacerdotaux sombres faisaient place à ceux colorés blanc et or. C’est aussi ce jour-là que les dames étrennaient un nouveau chapeau… et s’il faisait très beau, une nouvelle robe – c’était la discussion du jour !

Il fallait alors communier au moins une fois l'an, au temps de Pâques (jusqu’à 15 jours après Pâques [Pâques de renard]. Le Catéchisme catholique de 1954 prescrivait : « Celui qui volontairement et sans raison grave, néglige de communier, au moins une fois, dans le temps de Pâques, commet un péché mortel. » Au XIXe siècle, celui qui négligeait de communier risquait même d’être excommunié, c'est-à-dire exclut de l'Église catholique et voué aux flammes de l'enfer à sa mort.

Il fallait alors communier au moins une fois l'an, au temps de Pâques (jusqu’à 15 jours après Pâques [Pâques de renard]. Le Catéchisme catholique de 1954 prescrivait : « Celui qui volontairement et sans raison grave, néglige de communier, au moins une fois, dans le temps de Pâques, commet un péché mortel. » Au XIXe siècle, celui qui négligeait de communier risquait même d’être excommunié, c'est-à-dire exclut de l'Église catholique et voué aux flammes de l'enfer à sa mort.

L'œuf de Pâques

Un grand courant religieux a soufflé dans les poulaillers à partir du IVe siècle et est venu encourager cette coutume d'offrir des œufs le premier dimanche après la pleine lune suivant l'équinoxe du printemps – une façon moins spirituelle de fêter la résurrection du Christ dans toute la chrétienté. Pourquoi direz-vous ? Tout simplement parce que l'Église interdisait la consommation des œufs durant les 40 jours de jeûne précédant l'avènement, mais les poules ne faisaient pas Carême et continuaient à pondre. On se retrouvait donc, au matin de Pâques, avec une grande quantité d’œufs. Il fallait donc partager la surproduction. Un panier d’œufs frais, c'est gentil, mais colorés, peints de figurines, de devises, etc. les œufs devenaient « cadeaux » dans le vrai sens d'une belle présentation conçue pour faire plaisir

Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, en France, qu'on a décidé de vider un œuf frais et de le remplir de chocolat. Puis sont venus les moules, les décorations et la tradition gourmande. Ici, quand sonnaient les cloches de Pâques, les enfants partaient dans le jardin pour une course à l’œuf... ou à la poule en chocolat qu'on dissimulait dans les haies, sous les buissons.

La tradition du lapin en chocolat a suivi un long processus d'évolution apportée par les anciens Teutons (Germains ou Allemands) qui croyaient fermement qu'à Pâques, c'était au tour des lapins de couver les œufs. L'association lapin – Pâques – chocolat découle de cette croyance populaire.

Petite histoires des élections

Qui dit démocratie, dit élections. Mais élections ne signifient pas nécessairement démocratie. Cela dit, des élections, au Québec, on connaît ça. On en a eu de toutes les couleurs depuis 1657, et pas toujours honnêtes.

Des élections ont été tenues pour la première fois au Canada en 1657 quand le Conseil colonial, à Québec, décrète que quatre de ses membres seront élus par la population en général « à la pluralité des voix exprimées lors d’un vote libre. » Cette façon de faire sera abolie par le secrétaire d'État aux Affaires coloniales, Jean-Baptiste Colbert, en 1674.

C’est en Nouvelle-Écosse qu’on a élu la première Assemblée législative au Canada., gouvernement responsable que devant le roi. A le droit de vote tout protestant âgé de 21 ans et propriétaire. Sont exclus les femmes, les juifs et les catholiques. En 1848, la Nouvelle-Écosse élit le premier gouvernement responsable au Canada.

Les Bas-Canada et Haut-Canada élisent leur première assemblée législative en 1792. Les femmes obtiennent le droit de vote au Bas-Canada (actuel Québec) alors qu’il leur est refusé au Haut-Canada. Il faut être sujet britannique, avoir 21 ans et être propriétaire d’un bien-fonds d’une certaine valeur ou payer un loyer annuel de 10 £ (cens). Ce qui signifie que les journaliers, ouvriers, instituteurs, etc. n’ont pas le droit de vote.

1840 : abolition des gouvernements des Bas-Canada et Haut-Canada remplacés par le Canada-Uni. Mais le système de représentation est floué : les Bas-Canada (Québec) et Haut-Canada ont le même nombre de députés même si le Bas-Canada compte 150 000 habitants de plus que le Haut-Canada ! De plus, les élections sont truquées pour minorer le vote francophone : le gouverneur établit des bureaux de vote dans les villages anglophones, le plus souvent à quelques jours des centres francophones.

Premier gouvernement responsable en 1848. En 1849, les femmes perdent le droit de vote, et ce, parce que le candidat défait dans la circonscription de Halton-Ouest, au Haut-Canada, s’est plaint qu’on ait validé le vote de sept femmes pour son adversaire, en dépit de la Common Law. Les listes électorales sont tellement mal tenues qu’aux élections de 1859, on comptera jusqu’à trois fois plus de votes que d’électeurs en règle dans plusieurs circonscriptions électorales. Mais comment vote-t-on ? Chaque circonscription électorale ne compte généralement qu’un bureau de scrutin. Les électeurs votent de vive voix. On sait donc qui a voté et pour qui. Ce qui permet à des élus de se… venger ! Les élections se tiennent à des dates différentes d’une circonscription à l’autre. Dans chaque bureau de scrutin, l’élection dure jusqu’à ce qu’une heure entière s’écoule sans qu’un électeur vienne voter. En 1867, elles durent six semaines, en 1872, trois mois !

Les femmes obtiendront le droit de vote au fédéral en 1918 (1917 en Ontario et 1940 au Québec), le cens (des moyens financiers dépassant un certain seuil) ne sera aboli partout au pays qu’en 1920, et le scrutin secret n'a été mis en vigueur qu'en 1885. Enfin, les derniers vestiges de discrimination religieuse seront supprimés en 1955.

Bagarres à Montegello et à Hull

Les élections entraînent des comportements violents, car les esprits s’échauffent rapidement. Des forts à bras empêchent des électeurs de voter. Et pourquoi les esprits s’échauffent-ils autant ? Une des raisons est l’alcool que les partis politiques distribuent gratuitement aux électeurs pour acheter leur vote. Ainsi donc, plus d’un électeur et même d’un organisateur est saoul la journée du vote. Le 9 juillet 1871, au cours de la journée de vote à l’élection du gouvernement provincial, un certain George Henry McCauley se présente à l’hôtel de Joseph Tranchemontagne à Montebello. McCauley, qui est ivre, est un agent du candidat E. B. Eddy (conservateur) alors que l’hôtel montébellois est le Q.G du candidat Charles Leduc (Libéral) dans la Petite-Nation. La présence de McCauley est tenue pour un affront. Norbert Thomas expédie McCauley hors de l’hôtel à coups de poing et de pied. L’intrus sombre dans le coma et rend l’âme au cours de la nuit. Accusé de meurtre, Thomas sera défendu par l’illustre avocat Joseph-Adolphe Chapleau (1840-1898) au cours d’un procès tenu à Aylmer en janvier 1872. Il ne sera trouvé coupable que de voies de fait

Les élections entraînent des comportements violents, car les esprits s’échauffent rapidement. Des forts à bras empêchent des électeurs de voter. Et pourquoi les esprits s’échauffent-ils autant ? Une des raisons est l’alcool que les partis politiques distribuent gratuitement aux électeurs pour acheter leur vote. Ainsi donc, plus d’un électeur et même d’un organisateur est saoul la journée du vote. Le 9 juillet 1871, au cours de la journée de vote à l’élection du gouvernement provincial, un certain George Henry McCauley se présente à l’hôtel de Joseph Tranchemontagne à Montebello. McCauley, qui est ivre, est un agent du candidat E. B. Eddy (conservateur) alors que l’hôtel montébellois est le Q.G du candidat Charles Leduc (Libéral) dans la Petite-Nation. La présence de McCauley est tenue pour un affront. Norbert Thomas expédie McCauley hors de l’hôtel à coups de poing et de pied. L’intrus sombre dans le coma et rend l’âme au cours de la nuit. Accusé de meurtre, Thomas sera défendu par l’illustre avocat Joseph-Adolphe Chapleau (1840-1898) au cours d’un procès tenu à Aylmer en janvier 1872. Il ne sera trouvé coupable que de voies de fait

Il n’y a pas que les partisans qui échangent des coups. Les politiciens ne donnent pas leur place. Ainsi, en avril 1905, au cours d’un souper à l’hôtel Impérial, à Hull, une discussion tourne au vinaigre entre l’ancien député provincial du comté d’Ottawa, Charles Beautron Major et l’avocat René de Salaberry. Le premier accuse le second d’avoir appuyé Ferdinand-Ambroise Gendron aux dernières élections (Major avait été vaincu). De Salaberry réplique en injuriant Major qui, perdant tout sang-froid, lance un verre de lait à la figure de l’avocat. Mais il est lancé avec une telle vigueur que Salaberry perd connaissance ; il ne reprendra ses esprits que beaucoup plus tard dans la soirée.

En 1876, peu après les élections municipales hulloises et sans doute à cause d’elles, on se bat même dans la rue. Le 18 février, à 11 heures, cinq hommes – Charles Leduc, un échevin fraîchement élu, et de surcroît juge de paix, son frère Jean-Baptiste, Théophile Viau, Andrew Leamy et un certain d’Arpentigny (de Repentigny) – qui viennent de quitter les bureaux de la municipalité, se rendent chez l’échevin, marchand et juge de paix François-Xavier Élie Gauthier. Ce dernier, qui doit avoir des raisons de se méfier de la bande, s’arme d’un bâton que Leduc lui arrache des mains. Leamy s’empare alors d’un bout de bois puis en frappe Gauthier à la tête. Bien que ce dernier soit tombé par terre, on continue à l’abreuver de coups. Un vieillard, nommé Lemieux, vient s’interposer. Leduc, qui aime la bagarre, ordonne alors à Viau de battre l’intrus, ce qui est vite fait. Cette première ronde terminée, la bande se rend chez le marchand Bergevin à qui elle donne une raclée malgré les protestations d’un certain Narcisse Trudel.

Les archives faisant défaut, on ne connaît pas la suite de cette affaire. Soulignons toutefois que Charles Leduc sera maire de Hull à trois reprises, Théophile Viau obtiendra, en 1894, le droit exclusif d’assurer le service de tramway à Hull pendant 30 ans et qu’Andrew Leamy s’établira à Grand Forks, en Colombie-Britannique, où il sera nommé... juge !

Les entreprises participent, elles aussi, aux élections en intervenant auprès de leurs employés. Ainsi, le 10 mars 1896, une compagnie affiche sur les murs de sa manufacture à Montréal le texte suivant : Nous considérons qu’il est juste que nos employés soient notifiés que, dans le cas d’un changement de gouvernement [conservateur], nous ne pouvons vous garantir les mêmes gages qui vous sont payés en ce moment, pas plus que nous ne pouvons garantir aucune espèce d’ouvrage à tous les employés que nous employons en ce moment. En Outaouais, le magnat du bois, E. B. Eddy, a employé un procédé semblable pour se faire élire.

Sources

Histoire du vote au Canada, Élections Canada.

La Patrie (Montréal), 10 mars 1896.

Le Cultivateur, 1905.

Le Temps (Ottawa), 1905.

The Ottawa Times (Ottawa), 1872.

Ouimet, Raymond, Hull mémoire vive, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1999.

Marie-Thérèse Archambault : une adolescente à la défense du français

Nous avons tous les jours l’occasion de défendre la langue française, langue qui malgré son statut officiel est bafouée quotidiennement en Outaouais. Le faisons-nous ? En avons-nous le courage? Voilà l'histoire d'une jeune adolescente, Marie-Thérèse Archambault, qui n'avait pas froid aux yeux et qui tenait à sa langue.

1917. Le Parlement canadien vote, en juillet, la conscription, loi qui oblige tous les hommes en âge de porter les armes à s’enrôler dans les forces armées pour aller combattre l’Allemand sous les couleurs de l’Union Jack. La loi est impopulaire auprès des francophones du Canada qui sont avant tout Canadiens alors chez les anglophones on se sent souvent Britannique.

De nombreux journaux anglophones reprochent aux Canadiens-Français de refuser de s’engager dans l’armée pour combattre en Europe et les traitent de lâches dans une campagne de dénigrement telle que  l’on dirait que c’est le francophone qui est l’ennemi plutôt que l’Allemand qui a envahi l’Europe. Méprisant, l’Ottawa Journal écrit : « On savait que la grande majorité des gens respectables étaient du côté du gouvernement et que le reste, deux millions et trois quarts de Canadiens français, étaient contre nous[1]. »

l’on dirait que c’est le francophone qui est l’ennemi plutôt que l’Allemand qui a envahi l’Europe. Méprisant, l’Ottawa Journal écrit : « On savait que la grande majorité des gens respectables étaient du côté du gouvernement et que le reste, deux millions et trois quarts de Canadiens français, étaient contre nous[1]. »

Depuis cinq ans, le gouvernement de l’Ontario prohibe l’enseignement et l’emploi de la langue française dans les écoles de la province. Une loi appelée le Règlement 17 a été inspiré par l’évêque irlandais de London, Mgr Fallon. En dépit de l’interdiction du français, les Franco-ontariens doivent se soumettre à la loi de la conscription pour aller combattre et mourir en Europe au nom d’une liberté qui leur est refusée.

Interdiction du français

L’interdiction du français est une vilaine habitude au Canada : aux premiers jours de la pseudo-Confédération canadienne, le Free School Act établit en Nouvelle-Écosse l’école publique neutre et anglophone ; l’enseignement du français est rigoureusement restreint. Le français sera aussi interdit ailleurs au Canada.

1871 : Le Common Schools Act supprime au Nouveau-Brunswick les écoles catholiques et bannit le français comme langue officielle.

1877 : Le Public School Act de l’Île-du-Prince-Édouard interdit le français dans les écoles de la province.

1890 : Le gouvernement du Manitoba abolit les écoles séparées et interdit l’usage officiel de la langue française au mépris de la Constitution.

1892 : Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest fait de l’anglais la seule langue officielle du territoire[2].

1905 : En Alberta, la loi scolaire ne permet l’usage du français comme langue d’enseignement que durant les première et deuxième années du cours primaire.

1912 : Le Keewatin interdit l’enseignement du français.

1916 : Le Manitoba supprime la langue française dans toutes les écoles primaires.

1930 : La Saskatchewan bannit à son tour le français de ses écoles.

Sur la rive gauche de la rivière des Outaouais, au Québec, se trouvait la ville de Hull dont la très grande majorité de la population est francophone et ouvrière. Dans cette municipalité, un maire, Urgel Archambault, père de notre héroïne, fortement appuyé par la Chambre de commerce local, vient de franciser 69 noms de rue de la ville dont les registres d’évaluation sont encore tenus en anglais. Ainsi, les rues Albion, Church, Brewery et Wall deviennent rues Dollard, Saint-Jacques, Montcalm et Papineau. C’est donc dans ce cadre que Marie-Thérèse Archambault, à peine entrée dans l’adolescence, va défendre avec brio la langue française au cœur de la capitale fédérale.

Une jeune fille courageuse et fière

Lundi 24 septembre 1917, 17 heures. Marie-Thérèse Archambault, 13 ans, fille du maire de Hull et petite-fille du sénateur Louis-Auguste Olivier, entre dans les bureaux de la compagnie de tramways d'Ottawa où se trouvent plusieurs personnes : garde-moteurs, conducteurs, commis, d’autres employés et même un inspecteur de l’entreprise de transport.

L’adolescente présente de l’argent à un commis des tramways en lui demandant, en français, une carte d’écolière. Le commis lui refuse la carte et lui dit que si elle veut l’obtenir, elle doit faire sa demande… en anglais ! Marie-Thérèse réplique qu’elle vient acheter des billets, qu’elle a de l’argent et qu’elle a le droit de demander, en français, ce qu’elle désire. Cinq ou six jeunes femmes de bureau se mettent alors à rire et à se moquer en la traitant de « bad girl ».

Comme Marie-Thérèse est à peine sortie de l’enfance, on pense la réduire facilement par l’attente et la fatigue. Aussi, la laisse-t-on poiroter dans le bureau de la compagnie en mettant à l’épreuve sa patience et ses principes. Un des conducteurs, apparemment de langue française et qui a pitié de la jeune fille, s’avance vers elle et lui dit de dire deux mots en anglais et qu’immédiatement, grâce à la magie de ces mots au pouvoir incommensurable, le commis va lui remettre la carte qu’elle veut se procurer. Et il lui offre de lui enseigner ces deux mots si elle les ignore. Il ajoute qu’elle est mieux de les prononcer si elle ne veut pas faire rire d’elle. Car voilà, parler français dans la capitale canadienne s’est s’exposer à faire rire de soi.

Marie-Thérèse a du caractère, de la volonté, du courage même. Elle répond au conducteur qu’elle sait dire ce qu’elle veut en anglais, comme en français, mais qu’elle a le droit d’obtenir ce qu’elle veut en français, parce que le français est une langue officielle dans tout le Canada et que d’ailleurs le commis l’a très bien comprise quand elle a fait sa demande la première fois. De plus, ajoute-t-elle, si, lui, le conducteur a honte de sa langue, elle, la jeune adolescente, n’en a pas honte. Le conducteur lui offre alors de l’argent pour qu’elle articule les mots magiques en anglais. Elle répond qu’elle ne veut pas de son argent, mais qu’elle veut un billet pour lequel elle paiera volontiers.

Marie-Thérèse a du caractère, de la volonté, du courage même. Elle répond au conducteur qu’elle sait dire ce qu’elle veut en anglais, comme en français, mais qu’elle a le droit d’obtenir ce qu’elle veut en français, parce que le français est une langue officielle dans tout le Canada et que d’ailleurs le commis l’a très bien comprise quand elle a fait sa demande la première fois. De plus, ajoute-t-elle, si, lui, le conducteur a honte de sa langue, elle, la jeune adolescente, n’en a pas honte. Le conducteur lui offre alors de l’argent pour qu’elle articule les mots magiques en anglais. Elle répond qu’elle ne veut pas de son argent, mais qu’elle veut un billet pour lequel elle paiera volontiers.

Le temps s’écoule lentement et les employés de la compagnie de tramways ne voient pas le moment où la jeune fille va céder. Les courageux commis, pleins de délicatesse et de sentiments charitables, essaient un autre moyen pour faire plier la jeune fille : ils éteignent toutes les lumières du bureau espérant que mademoiselle Archambault les quitte sans demander son dû. L’horloge marque 19 heures 30, le bureau ferme. Une commis lui remet une correspondance, mais lui refuse son billet. Marie-Thérèse se voit alors contrainte à quitter le bureau de la compagnie des tramways sans obtenir satisfaction.

L'histoire, rapportée par le journal Le Droit, fait rapidement le tour du Québec. À Verchères, des écolières réagissent à la résistance de Marie-Thérèse Archambault : « Puisque nous sommes les filles de Madeleine de Verchères, puisque nous vivons dans le village qui porte son nom immortel, il est de notre devoir d’exprimer d’une façon tangible l’admiration de toutes les petites Canadiennes-Françaises. »

Le soir du 11 novembre 1917, à la Salle Notre-Dame de Hull et devant de nombreux spectateurs, l’assistant-rédacteur du journal Le Droit, Thomas Poulin, présente à Marie-Thérèse Archambault un médaille d’or frappée expressément pour la circonstance avec une lettre de l’abbé F. A. Baillargé dans laquelle il a écrit : « Puisse la jeunesse canadienne-française être animée partout d’un tel esprit et l’avenir du français est assuré. » Elle répond :

J’étais loin de penser que ma conduite aux bureaux de la compagnie des tramways deviendrait un événement de cette importance. Ce que j’ai fait, je l’ai fait tout naturellement, comme toute petite fille canadienne-française aurait fait dans les circonstances ; il me semble qu’il n’y avait pas d’autres choses à faire, et si c’était à recommencer je le ferai encore.

En 1932, Marie-Thérèse elle devient la première femme laïque en Amérique du Nord à obtenir un doctorat en philosophie, diplôme que lui décerne l’Université d’Ottawa. Puis elle étudie la bibliothéconomie qu’elle enseigne à l’Université de Montréal. Elle meurt dans la métropole québécoise en 1960 et est inhumée au cimetière Notre-Dame, boulevard Fournier, à Gatineau.

[1] 19 décembre 1917.

[2] Le français a été rétabli en 1984.

SOURCES

Le Droit (Ottawa) 1917.

LATRÉMOUILLE, Denise, Dr, Joseph-Urgel Archambault, maire de Hull dans Asticou, cahier no 29, décembre 1983, p. 3 à 9 .

Ottawa Journal (Ottawa), 1917.

Petite histoire de la peine de mort au Québec (suite)

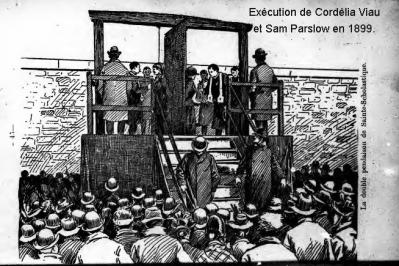

On a aussi exécuté des criminels en Outaouais, et ce, pas moins de huit fois. Les personnes pendues par le cou, jusqu'à mort s'ensuive, ont été :

François-Xavier Séguin dit Ladéroute, pendu à Aylmer le 2 octobre 1863.

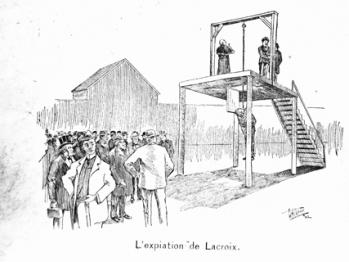

Stanislas Lacroix, exécuté à Hull le 21 mars 1902.

Marie Beaulne, exécutée à Hull le 23 août 1929.

Philibert Lefebvre, exécuté à Hull le 23 août 1929.

Édouard Thomas, pendu à Mont Laurier le 22 mai 1931.

Austin Cassidy, pendu à Hull le 8 avril 1932.

Michael Bradley, exécuté à Campbell's Bay le 5 avril 1935.

Omer Girard, supplicié à Hull le 26 février 1937 à Hull.

Stanislas Lacroix a assassiné sa femme, Emma Fauteux, et un homme, Hyppolite Thomas dit Tranchemontagne, à Montebello le 24 août 1900, au cours d'une crise de jalousie. Marie Beaulne a supprimé son mari avec l'aide de son amant, Philibert Lefebvre, à Montpellier le 22 janvier 1929. Austin Cassidy, lui, a occis William Bertram Marshall à Hull le 8 avril 1932 parce que ce dernier avait heurté son automobile, rue Eddy, juste devant l'Ottawa House. Édouard Thomas a abattu Arthur Nantel, mari de sa maîtresse, le 29 septembre 1930 à l'Annonciation. La population était convaincue que Maria Jolicoeur avait poussé son amant à commettre le crime et l'a expusée du village. (À cette époque, Mont Laurier était en Outaouais.) Michael Bradley a occis cinq membres de sa famille, dont son père et sa mère, le 21 juillet 1933 à l'Île aux Allumettes. Enfin, Omer Girard a trucidé deux vieillards, Léon Leclerc et Alfred Dudevoir le 6 avril 1936 à Namur. J'ai raconté les affaires Beaulne, Lacroix et Thomas dans Crimes, mystères et passions oubliés, et l'affaire Girard dans L'Affaire des Crucifiés.

Édouard Thomas a abattu Arthur Nantel, mari de sa maîtresse, le 29 septembre 1930 à l'Annonciation. La population était convaincue que Maria Jolicoeur avait poussé son amant à commettre le crime et l'a expusée du village. (À cette époque, Mont Laurier était en Outaouais.) Michael Bradley a occis cinq membres de sa famille, dont son père et sa mère, le 21 juillet 1933 à l'Île aux Allumettes. Enfin, Omer Girard a trucidé deux vieillards, Léon Leclerc et Alfred Dudevoir le 6 avril 1936 à Namur. J'ai raconté les affaires Beaulne, Lacroix et Thomas dans Crimes, mystères et passions oubliés, et l'affaire Girard dans L'Affaire des Crucifiés.

L'affaire Ladéroute

Ladéroute était un pauvre hère idiot qui, à l’âge de 40 ans, s’était vu amputer d’une jambe. Depuis lors, il avait changé et sa raison chancelait. Âgé de 46 ans en 1863, il vit du produit de sa pêche et dort le plus souvent à la belle étoile. Le 20 juin 1863, il accuse le Pointe-Gatinois Guillaume Larocque de piller ses filets de pêche dans le ruisseau de la Brasserie à Hull. Le lendemain, Ladéroute se vante auprès de sa belle-sœur d’avoir réglé le cas de Larocque le matin même. L’Outaouais est en émoi : Larocque laisse dans le deuil une veuve et neuf enfants. Prestement arrêté, Ladéroute est jugé devant une foule en colère par un jury partial avant même le début du procès. Un des jurés se paiera même le luxe de dormir pendant le procès ! Le 7 juillet 1863, soit seulement 17 jours après le crime, Ladéroute est condamné à être pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive bien qu’il n’y ait eu contre lui que des preuves circonstancielles. En effet, comment un unijambiste, de surcroît en canot, a-t-il pu tuer un autre homme aussi en canot ?

Le 2 octobre, à 10 h, Ladéroute est traîné par deux hommes à la potence dressée à côté du palais de justice alors situé à Aylmer. Comme le pays n’a pas de bourreau, les autorités ont sorti de la prison de Kingston un prisonnier qui a bien voulu exercer momentanément le rôle d’exécuteur des hautes œuvres, sans doute en échange d'une remise de peine.

Une pluie fine commence à tomber. Ladéroute tremble de tous ses membres et au moment où le bourreau lui passe la corde au cou, il fond en larmes et s’écrie : « Oh ! Monsieur le Curé, je vous en prie, dites-leur donc de me laisser aller ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! » Puis le bourreau glisse sur la tête de Ladéroute un bonnet noir, puis expédie le condamné dans l'au-delà. Satisfaites, la foule et les autorités judiciaires abandonneront à leur pauvreté l’épouse et les enfants de William Larocque… La société est vengée !

Une pluie fine commence à tomber. Ladéroute tremble de tous ses membres et au moment où le bourreau lui passe la corde au cou, il fond en larmes et s’écrie : « Oh ! Monsieur le Curé, je vous en prie, dites-leur donc de me laisser aller ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! » Puis le bourreau glisse sur la tête de Ladéroute un bonnet noir, puis expédie le condamné dans l'au-delà. Satisfaites, la foule et les autorités judiciaires abandonneront à leur pauvreté l’épouse et les enfants de William Larocque… La société est vengée !

Ladéroute n'a pas été le premier à commettre un homicide. Le premier homicide enregistré en Outaouais semble être celui de John Rowan qui, a tiré sur son beau-frère, Patrick Grogan , en août 1846. On en sait toutefois ce qu'il est advenu de Rowan. Le premier meurtre a été commis par Henry McGill en 1854. Condamné à être pendu, sa peine a été commuée en prison à vie le 15 janvier 1855.

Quant à la dernière personne exécutée au Québec, il s'agit d'Ernest Côté, qui a tué Alexander Heron au cours de vola à main armée d'une banque Témiscaming le 15 mai 1959. Jugé et condamné à la peine capitale à Hull, il a été exécuté à Montréal le 11 mars 1960 après une tentative de suicide.

Sources :

BAnQ-CAO, fonds Foran, P137, 53, SS3, D4.

BAnQ-CAO, TP9-S9, Archives judiciaires, divers, exécutions 1863-1937.

BRAULT, Lucien, Hull 1800 – 1950, pages 66 à 68.

BRAULT, Lucien, Aylmer d’hier/of Yesterday, Aylmer, Institut d’histoire de l’Outaouais, 1981, pages 91 et 92.

La Minerve (Montréal), 1846.

OUIMET, Raymond, Crimes, mystères et passions oubliés, Gatineau, Éditions Vents d’Ouest, février 2010.

OUIMET, Raymond, L'Affaire des Crucifiés, Québec, éditions du Septentrion, février 2013.

Petite histoire de la peine de mort au Québec

Saviez-vous, qu’à la prison de Bordeaux (Montréal), le son d’une cloche retentissait sept fois pour annoncer l'exécution d'un homme et dix fois pour annoncer l'exécution d'une femme, et qu’au Québec l’échafaud était peint en rouge sang alors que dans le reste du pays, il était noir ? Ces faits font partie de la petite histoire de la peine capitale au Canada.

On ne sait pas combien de personnes ont été condamnées à mort depuis que le monde européen a conquis le Canada. Nous savons par contre que la première personne à avoir été exécutée au pays est Michel Gaillon condamné par le sieur de la Rocque de Roberval pour cause de vol. Quant à la première femme connue à subir la peine capitale au pays, le déshonneur en revient à Françoise Duverger qui a été exécutée en 1671, à Québec, après avoir été trouvée coupable d’infanticide. Cependant, on estime qu'il y a eu environ 57 exécutions capitales sous le Régime français, 7 de 1761 à 1791, et au Québec, 111 de 1792 à 1866, et 148 de 1867 à 1960.

Une justice expéditive et répressive

À une certaine époque, on ne riait pas avec le crime, c'est-à-dire ceux commis par le peuple – les grands ayant de nombreux moyens pour s’en sortir. Ainsi, le Code criminel britannique, qui a été en vigueur au Canada jusqu’en 1859, prévoyait la peine de mort pour 220 types de délits (dont le déguisement en forêt, sans doute un mauvais souvenir de Robin des Bois !) ; c’est alors un des codes criminels les plus durs, sinon le plus rigide, du monde occidental. Par exemple, en 1795, un homme a été pendu à Halifax pour avoir volé quelques pommes de terre. En 1803, à Montréal, un enfant de 13 ans a été exécuté pour avoir volé une vache. Le dernier jeune à voir été exécuté au pays avait 17 ans et a été exécuté en 1936 à Dorchester au Nouveau-Brunswick. Deux jeunes âgés de 15 ans seulement ont été condamnés à mort : l’un en Nouvelle-Écosse en 1940 et l’autre au Québec en 1944. Heureusement, le gouvernement a eu l’intelligence de commuer les peines. Aux États-Unis, le 16 juin 1944, on a exécuté un enfant noir de 14 ans, George Junius Stinney,sur la chaise électrique, pour un crime qu'il n'aurait pas commis ! Le plus jeune condamné à la peine capitale aux États-Unis a été James Arcene, 10 ans, en 1882 en Arkansas.

un mauvais souvenir de Robin des Bois !) ; c’est alors un des codes criminels les plus durs, sinon le plus rigide, du monde occidental. Par exemple, en 1795, un homme a été pendu à Halifax pour avoir volé quelques pommes de terre. En 1803, à Montréal, un enfant de 13 ans a été exécuté pour avoir volé une vache. Le dernier jeune à voir été exécuté au pays avait 17 ans et a été exécuté en 1936 à Dorchester au Nouveau-Brunswick. Deux jeunes âgés de 15 ans seulement ont été condamnés à mort : l’un en Nouvelle-Écosse en 1940 et l’autre au Québec en 1944. Heureusement, le gouvernement a eu l’intelligence de commuer les peines. Aux États-Unis, le 16 juin 1944, on a exécuté un enfant noir de 14 ans, George Junius Stinney,sur la chaise électrique, pour un crime qu'il n'aurait pas commis ! Le plus jeune condamné à la peine capitale aux États-Unis a été James Arcene, 10 ans, en 1882 en Arkansas.

La dernière exécution hors les murs d’une prison au Canada, c'est-à-dire à la vue de tous, a été celle de huit Amérindiens de la nation Crie qui a eu lieu le 27 novembre 1885 dans l’Ouest canadien à Battleford. Elle a mis un point final à la rébellion de Riel et des siens.

Abolition de la peine de mort

C’est en 1914 qu’a été présenté à la Chambre des communes, par le député Robert Bickerdike, député de Saint-Laurent, le premier projet de loi visant l’abolition de la peine de mort. Mais 76 ans auparavant, le docteur Robert Nelson, qui avait proclamé la république du Canada en 1837, avait aboli en principe la peine capitale sauf dans le cas de meurtre.

Au Canada, la peine de mort a été abrogée en vertu du Code criminel en 1976. Son rétablissement a été débattu et refusé par le Parlement en 1987 (et aboli dans les cours militaires en 1999 seulement). En 1969, le concile Vatican II a symboliquement aboli la peine de mort dans l'État du Vatican. Cette peine a figuré dans la Constitution vaticane jusqu’en 2001. Aujourd'hui, 69 % des Québécois sont encore pour la peine capitale pour les meurtriers bien qu'il a été démontré que cette peine est inefficace. La peine capitale a été appliquée pour la dernière fois au Canada en 1962 à Toronto. Au Québec, le dernier condamné à mort a été exécuté en 1960. (À suivre)

Au Canada, la peine de mort a été abrogée en vertu du Code criminel en 1976. Son rétablissement a été débattu et refusé par le Parlement en 1987 (et aboli dans les cours militaires en 1999 seulement). En 1969, le concile Vatican II a symboliquement aboli la peine de mort dans l'État du Vatican. Cette peine a figuré dans la Constitution vaticane jusqu’en 2001. Aujourd'hui, 69 % des Québécois sont encore pour la peine capitale pour les meurtriers bien qu'il a été démontré que cette peine est inefficace. La peine capitale a été appliquée pour la dernière fois au Canada en 1962 à Toronto. Au Québec, le dernier condamné à mort a été exécuté en 1960. (À suivre)

Sources :

Boyer, Raymond, Les crimes et châtiments au Canada-Français, Ottawa, Le Cercle du livre de France, 1966.

Gaboury, Hélène, LeChasseur, Antonio, Les condamnés à la peine de mort au Canada 1867-1976, Ottawa, Bibliothèque et Archives nationales du Canada, 1994.

Proulx, Daniel, Juges, policiers et truands, Montréal, éd. du Méridien, 1999.

Documentation personnelle.